2. 江苏省中医药研究院 国家中医药管理局中药释药系统重点研究室, 江苏 南京 210028 ;

3. 安徽中医药大学, 安徽 合肥 230012

2. Key Laboratory of New Drug Delivery Systems of Chinese Materia Medica, Jiangsu Provincial Academy of Chinese Medicine, Nanjing 210028, China ;

3. Anhui University of Chinese Medicine, Hefei 230012, China

以中药为原料,在中医药理论指导下,根据处方将其制成适宜的中药制剂,为保证中药质量而对制剂各种检查项目、指标、限度、范围等所做的规定,形成了中药制剂质量标准。但是,研发药物过程中常常面临变更后的产品是否与变更前产品具有相同疗效和安全性这样的问题,为此必须采用相关方法进行质量评估,即进行生物等效性研究。所谓生物等效性(bioequivalence,BE)是指同一种药物的不同制剂在相同的实验条件下,给予相同的剂量,反映其吸收速度和程度的主要动力学参数,没有明显的统计学差异[1]。

对于化学药物制剂来说,药物有效成分基本为单体,制备工艺过程严格按照《中国药典》规定进行,质量较易控制,生物等效性研究体系也较为完善和成熟。然而随着中药新剂型的不断发展及中药现代化的进程,如何对中药制剂产品进行生物等效性研究是中药制剂质量控制的重点。同种中药制剂,由不同生产厂家生产,所选原材料来自不同的产地,生产工艺也不尽相同,导致生产出的中药制剂质量存在差异,因此为了确保中药制剂产品疗效和安全性,需对不同厂家生产的同种制剂产品进行生物等效性研究。同一中药复方的不同制剂只有生物等效,它们在临床上才具有相同疗效和安全性,才可以相互替代使用,因此生物等效性研究在药品研发与评价过程中发挥着至关重要的作用,是判断所研发产品是否可替代已上市药品的依据。

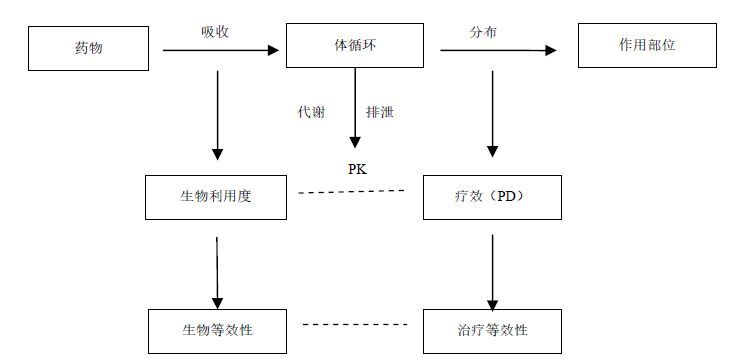

1 药物生物等效性研究通常意义的生物等效性研究普遍采用生物利用度方法,其研究反映了药物制剂的生物学标准,能够为临床疗效提供直接证明。目前实际要求进行生物等效性研究的药物主要有2种:①改变剂型的产品;②改变处方与工艺的产品。例如,新药开发过程中,拟上市药品在剂型和生产工艺上,都有可能与临床试验用药有所差异,这种差异可能源于生产厂家在大批量生产的过程中,相应地修改了药物剂型和生产工艺;或是新药产品被批准上市后,生产厂家对其生产设备、生产工艺、药物剂型、原料药质量标准、原料药来源、原料药的生产方法等进行相应地改进,无论哪种修改,变更前产品必须与变更后产品生物等效,从而确保变更后产品临床上具有一定的安全性和有效性[2]。生物等效性研究思路见图 1。

|

图 1 生物等效性研究思路 Fig.1 Research ideas of bioequivalence |

1.1 生物等效性的分类

从等效性的程度来看,生物等效性可分为平均生物等效性(average bioequivalence,ABE)、群体生物等效性(population bioequivalence,PBE)和个体生物等效性(individual bioequivalence,IBE)。

目前研究最多的是ABE,即人群使用T药物与使用R药物所得效应平均值相同。ABE研究较多采用双顺序双周期交叉试验,其缺点是只考虑了样本平均参数,忽略了样本个体间变异情况以及个体与药物之间可能存在的相互作用,虽然保证平均效应相同,但不一定保证效应的变异度相同,即两总体的均值相同,方差不一定相同。因此,PBE和IBE研究成为必要,研究前景广阔。

PBE是指人群使用T药物与使用R药物所得效应不仅平均值相同,而且方差相同,即两总体的边缘分布相同。IBE是指对每个个体而言,使用T药物与使用R药物所得效应值接近,即总体平均值和个体内方差相同。从应用的角度来讲,具有PBE的药物具有处方可选择性,而2个具有IBE的药物具有用药可交替性。

显然,如果个体等效,则群体等效;如果群体等效,则平均等效[3],反之不然,从等效的程度来讲,IBE>PBE>ABE。研究IBE和PBE必须采用重复交叉试验设计,对于样本容量的确定以及使用何种方法进行评价是目前研究的热点,也是必须要突破和完善的。

1.2 试验设计方法 1.2.1 平行设计在平行设计中,无需交叉给药,个体间差异对试验影响较大,受试对象数至少是交叉设计的2倍,这无疑就增加了试验量。所以只要操作可行,建议尽量采用交叉设计进行生物等效性研究。但是以下情况最好使用平行设计,如药物的消除半衰期较长,因为交叉设计中需要足够长的清洗期,这样研究时间就会拖长,增加了试验质量控制的难度和个体失访的机会,因而难以实施交叉设计方法;高变异度的药物,个体内的变异比个体间的变异大;增加受试者数量的费用比增加另一个给药阶段要小,且更容易实行;不能频繁地对受试对象进行血液采样等[4]。

1.2.2 交叉设计交叉设计一般采用的都是2(顺序)×2(时期)交叉试验设计。由于多数药物在不同个体间的清除率不同,个体间的变异系数远远大于个体内变异系数,所以通常采用2×2单剂量交叉试验设计,这样可以减弱试验周期对试验结果的影响,从而确保试验的准确性。在该设计中,受试对象被随机分为2组:第1组在第1时期接受A处理,第2时期接受B处理;第2组相反,即第1时期接受B处理,第2时期接受A处理。2种处理之间的清洗期要足够长,根据试验经验总结,时间以药物活性成分的5个以上的消除半衰期长度较为适宜。

2×2单剂量交叉试验设计有很多优点,首先是样本容量少,效率高,有较高的精密度;其次可以减少个体差异造成的影响及次序的影响,将处理间的差异从试验中分离出来。

1.2.3 重复试验设计重复试验设计又称为多交叉试验设计,包括3时期的重复交叉设计和4时期的重复交叉设计,该设计同时适用于ABE、PBE和IBE的研究,优点是处理顺序较多,一次性可以研究多种药物的生物等效性。但是实验数据因要多组间比较,处理过程比较繁琐,刘玉秀等[5]介绍了一种适合于多交叉设计的可信区间方法;Knorr等[6]采用开放、随机的单剂量3周期交叉试验设计,研究孟鲁司特口服颗粒制剂和咀嚼片剂在健康人体空腹状态时的生物等效性,通过比较药动学参数,证明二者具有生物等效性,且耐受性良好。

2 中药制剂的等效性研究以化学成分的量为指标的药学等效性、以药理效应为指标的药效学等效性及以生物利用度相关参数为指标的生物等效性研究共同组成了药物的等效性研究,因而要从不同角度来考察受试制剂与参比制剂之间的可替代性[7]。

2.1 药学等效性研究束云[8]比较了复方丹参片和复方丹参滴丸中丹参素、原儿茶醛、丹酚酸B、隐丹参酮、丹参酮ⅡA、三七皂苷R1、人参皂苷Rg1和人参皂苷Rb1这8种有效成分的量,差异较大,病患每次服药量中有效成分摄入量也不同,因而2种制剂在临床药物治疗效果也存在差异,不存在药学等效性。为了更加深入地比较二者疗效,还需进行药动学研究及临床疗效研究。

2.2 药理药效学等效性研究束云[8]又对复方丹参片和复方丹参滴丸进行了动物实验研究,二者均有抗FeCl3引起的血管内皮损伤、减轻继发的血小板活化和凝血系统激活、促进机体溶栓等作用,从而提高机体抗FeCl3致动脉血栓的能力,在同等生药剂量方面,二者药物作用无明显差异,存在药效学等效。但是,若按临床用量的同等倍数剂量进行比较,复方丹参片在部分指标上优于复方丹参滴九,因此还需进行更多临床研究来确切评价二者疗效。

孙兰等[9]用NIH小鼠对以中药配方颗粒和中药饮片制备的小柴胡汤进行动物药效对比实验,表明二者均对小鼠硫代乙酰胺性肝损伤有保护作用;对化学法所致小鼠的扭体反应有抑制作用;对醋酸所致小鼠腹腔毛细血管通透性增加有一定的抑制作用,但是中药配方颗粒对肝损伤的保护作用似优于中药饮片,二者不等效;对镇痛作用和对小鼠腹腔毛细血管通透性的抑制作用差异不显著,二者具有等效性。该实验结果为小柴胡汤中药配方颗粒的临床应用提供了动物实验参考。

2.3 临床药效学等效性研究霍巨等[10]采用随机平行对照方法比较龙珠软膏神阙贴敷与肛门纳入这2种不同给药方式治疗Ⅱ度内痔的等效性,通过观察临床症状、痔核和不良反应,连续治疗1个疗程,结果发现这2种给药方式的总有效率和痊愈率无明显差异,二者均能达到有效治疗效果,具有临床等效性,肛门纳入直肠给药效果更迅速,而神阙贴敷经脐治疗简单方便。魏兰福等[11]采用多中心、随机、双盲、平行对照的方法,分别予以良附丸中药配方颗粒、良附丸饮片汤剂、安慰剂治疗7 d,观察病人治疗前后临床症状、生命体征及三大常规、肝肾功能,结果表明良附丸免煎配方颗粒对胃脘痛具有疗效,与传统中药饮片汤剂疗效相当,二者存在临床等效性,并且安全无不良反应。

通过一系列临床治疗指标对2种制剂进行临床药效比较来证明二者是否存在临床等效性,提示二者是否可以替代,有利于中药更多新型制剂的开发研究,但是目前看来,一般临床研究样本容量较小,不具备严格的统计学意义,应进行更多相关临床研究,样品容量大小的估算也要参考各种因素。

3 中药制剂的生物等效性研究现状中药制剂的生物等效性研究是指在中医药理论的指导下,通过多角度、多层次、多途径和多指标的考察,整体和综合评价中药的等量性和等效性的研究,指导临床安全、有效、合理地应用中药。中药制剂生物等效性研究中的体内过程研究难度较大,目前方法主要有2类[12]:化学测定法和生物测定法,前者包括血药、尿药测定,用于活性成分明确且可用定量分析方法测定其体液药物浓度的制剂;后者包括药物累积法、药理(毒理)效应法,用于活性成分明确但缺乏灵敏的体液药物浓度测定方法或活性成分不明确的制剂。李学林等[13]提出广义的中药制剂等效性研究至少应该包括4个层次的研究:化学等量性研究、生物等效性研究、药理等效性研究、临床等效性研究,须采用多层次多指标相结合的方式,互为补充,综合评价。目前已进行生物等效性研究的中药制剂见表 1。

|

|

表 1 现有中药制剂的生物等效性研究 Table 1 Bioequivalence studies of existing CMM preparation |

3.1 选取单一成分进行生物等效性研究

过去几十年里,借鉴化学药的生物等效性研究方法是最原始的中药制剂生物等效性研究方法之一。陈丽等[28]选取芦丁为单一指标成分,以柿叶黄酮普通片为参比制剂,通过HPLC法测定兔血浆中芦丁的浓度来进行柿叶黄酮缓释片兔体内药动学及其生物等效性研究,结果表明缓释片与普通片生物不等效,前者在兔体内表现出较好的缓释特性,生物利用度明显高于普通片;张军等[29]选取消糖灵分散片中格列本脲为指标成分,建立人血浆中格列本脲的LC-MS-MS联用测定法,以市售格列本脲片为标准参比制剂进行消糖灵分散片生物等效性研究,结果表明实验制剂与参比制剂的Cmax、AUC0~36等效。因此可以看出,采用生物利用度方法研究单体成分药动学参数这一思路在中药现代化的发展进程中起了不可替代的重要作用,很大程度上推动中药在各方面的发展。但是,中药始终与化学药有较大差异,中药成分复杂,单一成分的等效性研究并不能代表中药本身,不能体现中药整体性发挥疗效的特点。

3.2 生物等效性研究代表性有效成分选取选取复方中发挥治疗效果的几种有效成分,同时通过测定其在体液(一般是血浆)中的浓度来计算药动学参数,从而来反映2种制剂是否生物等效。王长虹等[27]选取银杏内酯A(GA)、银杏内酯B(GB)、银杏内酯C(GC)及白果内酯(BB)4种有效成分为考察指标,建立了测定血浆中GA、GB、GC及BB浓度的HPLC-MS方法,比较银杏叶滴丸剂与片剂的药动学参数,进行生物等效性评价。这种研究方法在原有选取单一成分的基础上扩大了检测指标范围,为中药制剂生物等效性研究提供了一种很好的思路,但是检测的仅是各个单体成分的药动学参数,各个单体成分之间并没有体现中药组分与组分之间以及中药复方单味药与单味药之间的配伍关系,不能全面准确地评价中药制剂产品生物等效性,因此该种方法有待进一步加强研究。

3.3 采用多角度相结合的方法进行生物等效性研究近年来中药指纹图谱技术的逐渐成熟以及HPLC、GC、色谱-质谱联用法(LC-MS、GC-MS、LC-MS-MS、GC-MS-MS)等色谱方法的迅速发展,及免疫法和微生物学方法的应用,都在一定程度上为中药制剂等效性研究提供了极大的方便。张丽杰等[30]提出将中药谱效关系研究定为继中药指纹图谱之后更深入一层的科学研究方向,将中药指纹图谱中的化学成分与药效结合起来,制定反映产品内在质量的控制标准而进行的研究,即中药谱效学,这对确立中药药效物质基础具有重要意义,也提示可将化学成分结合药效应用于中药制剂生物等效性研究中。

3.3.1 化学成分与药效相结合史万忠等[31]通过比较指标成分及主要药效的方法,研究了养血软坚方不同提取方法的优劣,通过测定和比较化学指标成分量,确定最佳提取工艺来确保该中药复方发挥最大药效是很必要的,因此与药效相关的化学成分是值得继续研究的。孟宪生[32]对复方葛根芩连汤不同提取方法进行生物等效性比较,研究3种提取方法对葛根芩连汤药效的影响,该实验将君药葛根中反映药效的葛根素这一化学指标成分与药效相结合进行生物等效性研究,以AUC、Cmax、tmax为指标进行分析比较,无论哪种均不完全等效,综合之后选择复方仿生法作为提取方法。

3.3.2 化学成分、药理作用与临床疗效相结合许家骝等[21]通过多项药理学指标的考察,研究补中益气精制颗粒与同剂量的汤剂、丸剂的生物等效性,发现无明显差异,并进行了三者的临床观察[33],结果显示颗粒剂和汤剂疗效较佳,丸剂较差;测定3种剂型中黄芪甲苷的量,结果显示颗粒剂中量最高,汤剂次之,丸剂最低,临床疗效恰好与此相对应。该实验从药理作用、临床疗效和化学成分组成3个角度进行研究,以多角度相结合的思路进行中药制剂生物等效性研究是值得借鉴的。

4 通过生物评价实现中药制剂生物等效性研究美国食品与药品管理局(FDA)早已认识到了植物药的特殊性。由于植物药的药效成分不清晰,现有的分析检测技术达不到其药动学(包括生物利用度)研究要求,可通过生物效价检测方法进行药动学研究[34],从而实现药效稳定一致。所谓生物效价检测,就是以药理为基础,生物统计为工具,运用特定的试验设计,利用生物体在一定条件下所产生的特定反应(可测定、量化生理指标或生物学特性的变化),来测定药物生物活性(药效、活力或毒力)的一种定量的方法,主要提供了与临床疗效一致的药品生物活性信息[35]。

4.1 生物效价检测在中药中的应用中药是一个复杂的生物体系,中药的质量控制和评价一直以来都是中药新药研发的难点。生物效价分析方法为中药质量控制提供了一种新的研究思路,在一定程度上吻合中药多成分、多靶点、多途径的作用特点。目前建立中药生物效价评价方法已有较多报道[36],宋雨泽等[37]建立以拮抗纤维蛋白原作为生物效价的评价方法,得出熟大黄(酒蒸)的活血化瘀功效高于生大黄和大黄炭;陈广云等[38]建立三棱抗凝效价的检测方法,对不同产地药材的活血化瘀效应进行评价,并通过三棱抗凝效价与阿魏酸、总黄酮量之间的相关性分析,探究其药效物质基础,得到三棱抗凝效价与上述二者的量无显著性相关,需寻求相关性更高的活性成分来建立更加完备的三棱品质评价体系。

4.2 基于生物热活力表达的生物效价检测肖小河等[39]从物质内涵、生产工艺对物质内涵的影响效应、内在质量控制模式和方法及原料、半成品和成品生产质量的关联管理4个方面进行分析,将生物热动力学方法作为一种有用的生物效价检测手段应用于中药药效、品质等评价[40]。赵艳玲等[41]发现板蓝根中有机酸、多糖的量与品质有一定的相关性,采用基于生物热活性表达建立的板蓝根品质评价模型提示板蓝根的品质优劣是抗菌、抗病毒和免疫促进3方面的生物活性的综合表现。

4.3 生物效价检测促进中药制剂等效性研究中药成分复杂,很难找到具有代表性的有效组分作为指标成分,张海珠等[42]在生物效价的基础上提出以“效应当量”来评控中药质量,只有保证了“效应当量一致性”,即有效物质发挥生物效应总量的等效性,才能最大限度地保证中药质量,指导临床用药。同样,对于中药制剂来说,个别成分的等效性研究不能体现其整体作用;另外,药物在体内吸收代谢过程复杂,使“组合成分”研究也会有困难,因此通过多组分结构的研究来控制中药质量会有很大的挑战。而生物评价的本质核心就是能够针对中药多成分、多靶点、多途径的特点,所以可以通过药效等同、关联功效的生物评价方法来实现中药生物等效性研究。

5 基于“组分结构”理论的中药制剂生物等效性研究思路近年来,国际市场对中药给予越来越浓厚的兴趣,但市场上中药制剂的质量良莠不齐,同种制剂疗效差异也很大。中药的一大特色是多组分,大多数单一组分又多含有多个成分,复杂性和整体性是研究中药复方的两大难点。笔者课题组提出“组分结构理论”[43],认为中药物质基础是多成分构成的,而且多种成分并不是简单的堆积,而是一个有序的整体,单体成分是其最基本的单位,相似的单体成分按照一定的比例构成组分,不同的组分又按照一定的比例构成中药的整体,即“三个层次多维结构”。中药制剂发挥疗效强调的是其整体的协同作用,其中既包括有效组分,也包括功能组分(功能组分是对有效组分具有增溶或/和促进吸收等辅助功能的成分/组分)。当前中药制剂的生物等效性研究较为模糊,笔者认为,仅用指标性成分考察中药制剂的疗效是不合理的,中药制剂的生物等效性研究必须是宏观到微观整体系统的研究,从组分层面到“组分构成”层面,结合量与疗效关系的考察及“组分构成”合理配比的微观概念,深入控制中药制剂的质量。

本课题组以丹参滴注液为例,说明如何构建基于“组分结构”理论的中药制剂生物等效性研究。丹参滴注液是临床常用的一种以丹参提取物为原料的药物,临床常用于冠心病胸闷、心绞痛等,其发挥功效的物质基础由酚酸组分和多糖组分共同构成,协同发挥整体性防病治病作用。本课题组基于组分结构理论,基本清晰阐明了酚酸组分内10个成分的组成结构及多糖组分9个糖类化合物组成,这些成分所占的量比例稳定,存在一定组成结构特征,组分内成分之间也存在一定的组成结构比。其次对丹参滴注液的剂型特征进行控制,如pH要求、渗透压、剂型辅料本身及辅料引入的杂质等。本课题组采取pH稳定技术,有效降低了澄明度不合格率,保证了产品质量的稳定性,然后对制剂过程进行动态质量控制。本课题组对丹参药材、精制液、成品以多个指标进行了定量测定,跟踪监测了主要指标性成分的量变化,采取可行措施,保证了最终产品质量的一致性。该理论有利于中药制剂产品安全性和有效性物质基础的质量控制,胡绍英等[44]指出不同厂家生产出的丹参注射液质量存在显著差异,因此为了控制丹参注射液的质量和疗效,结合“组分结构”理论,从原药材、制剂工艺过程、辅料等方面对丹参注射液进行全过程、动态的质量控制,提出丹参注射液多维结构全过程动态质量控制技术体系,从而得到质量稳定、安全的产品。

本课题组提出将结合“组分结构”理论研究中药制剂的生物等效性,首先要对中药制剂的质量进行控制,采用多层次、多途径、多维结构相结合,基于组分结构-药理-药效研究模型,优化组分间及组分内的最佳配比结构,结合药效,构成“质-效”的空间层次效应,多角度、多方面地对中药制剂的质量进行分析、整理和控制,在此基础上进行生物等效性研究,当然,找出一条适合中药的生物等效性研究模式还需更加深入思考和努力。

6 结语由于中药本身的特殊性,很难找到具有代表性的有效组分作为指标成分,如何建立更为合适的中药制剂生物等效性研究体系一直是中药科研人员研究的难点。基于中药作用的多成分、多靶点、多途径的“组分结构理论”是从宏观到微观整体把握中药组分,中药制剂是中药现代化的主要形式,是今后中药研究的重点,而中药制剂生物等效性研究体系的发展对于中药制剂新剂型的发现与创新必不可少,因此加强中药制剂生物等效性研究迫在眉睫,还需众多中药人的不懈努力。

| [1] | 李娟. 生物等效性研究现状概述[J]. 安徽医药 , 2007, 11 (7) :642–645. |

| [2] | 李冰, 余煊强. 美国仿制药生物等效性评价的意义及方法[J]. 中国处方药 , 2009, 1 (82) :47–50. |

| [3] | 涂洪谊, 温明. 生物等效性及相关问题[J]. 中国新药与临床杂志 , 2008, 27 (5) :378–383. |

| [4] | 杨进波. 关于平行设计生物等效性试验几个问题的探讨[J]. 中国临床药理学杂志 , 2007, 23 (6) :479–480. |

| [5] | 刘玉秀, 姚晨, 陈峰, 等. 多交叉设计生物利用度试验的等效性分析[J]. 中国临床药理学杂志 , 2002, 18 (3) :219–223. |

| [6] | Knorr B, Hartford A, Li X J, et al. Bioequivalence of the 4-mg oral granules and chewable tablet formulations of montelukast[J]. Arch Drug Inf , 2010, 3 (2) :37–43. |

| [7] | 赵叶东, 叶宏军. 中药配方颗粒剂与中药饮片药效学等效性研究[J]. 辽宁中医药大学学报 , 2010, 12 (11) :227–229. |

| [8] | 束云. 复方丹参制剂有效成分及药理作用的比较研究[D]. 北京:中国中医科学院, 2009. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-84502-2009157464.htm |

| [9] | 孙兰, 朱晓洪, 李庆勇. 中药配方颗粒制备小柴胡汤的药效研究[J]. 中药药理与临床 , 2004, 20 (2) :4–5. |

| [10] | 霍巨, 李楠. 龙珠软膏神阙贴敷与肛门纳入治疗Ⅱ度内痔等效性随机平行对照研究[J]. 实用中医内科杂志 , 2013, 27 (5) :19–20. |

| [11] | 魏兰福, 田耀洲, 夏军权, 等. 良附丸中药配方颗粒与饮片汤剂治疗胃脘痛临床对比研究[J]. 时珍国医国药 , 2009, 20 (3) :612–614. |

| [12] | 刘瑞新. 中药剂型选择及制剂等效性研究概况[J]. 中医杂志 , 2007, 48 (1) :83–85. |

| [13] | 李学林, 刘瑞新. 中药剂型改革应加强中药等效性研究[J]. 中国中药杂志 , 2008, 33 (9) :1100–1102. |

| [14] | 杜铁良, 赵直明, 陈玉兴, 等. 丹参配方颗粒与标准煎剂体内抗家兔血小板聚集药理等效性研究[J]. 中国药师 , 2011, 14 (11) :1563–1567. |

| [15] | 陈泽华, 龙美宏. 对银翘散制成丸剂的看法及剂改设想[J]. 中药材 , 1989, 12 (4) :46. |

| [16] | 洪馨, 宓穗卿, 叶少梅, 等. 穿心莲胶囊与穿心莲丸生物利用度的比较研究[J]. 中药新药与临床药理 , 2000, 11 (1) :8–10. |

| [17] | 顾宜, 王胜春, 高苏莉, 等. 中药五灵胶囊体内相对生物利用度[J]. 第四军医大学学报 , 2001, 22 (5) :453–455. |

| [18] | 郭淑英, 周爱香, 田甲丽, 等. 羚羊清肺液与丸剂的药效学比较[J]. 中国实验方剂学杂志 , 1997, 3 (3) :37–40. |

| [19] | 朱秀英, 何树庄, 徐凯建. 六味地黄冲剂与六味地黄汤、丸剂对肾阴虚病人血液中部分指标及临床疗效的对比研究[J]. 中药药理与临床 , 1995, 17 (3) :44–46. |

| [20] | 邓高丕, 陶莉莉, 缪江霞, 等. 寿胎丸加味方合煎与单煎混合浓缩颗粒的临床等效性研究[J]. 中药材 , 2001, 24 (9) :694–695. |

| [21] | 许家骝, 张诚光, 刘广南. 补中益气颗粒剂、汤剂和丸剂对消化性溃疡、慢性胃炎临床疗效观察[J]. 中药药理与临床 , 1998, 14 (2) :42. |

| [22] | 高家鉴. 开胸顺气胶囊与开胸顺气丸的比较研究[J]. 中国药业 , 1999, 8 (9) :32–33. |

| [23] | 刘韶, 雷鹏, 李新中, 等. 黄连解毒汤饮片汤剂和颗粒汤剂的指纹图谱比较[J]. 中国药师 , 2005, 8 (2) :117–119. |

| [24] | 黄洁敏. 不同类型香连丸的质量考察[J]. 基层中药杂志 , 1995, 9 (4) :23–25. |

| [25] | 袁红宇, 黄芳, 郭立玮, 等. 苍术、黄柏及二妙丸超细微粉的生物药剂学的研究——超细粉二妙丸的体外溶出度研究[J]. 中草药 , 2002, 33 (9) :790–792. |

| [26] | 方红, 林贤琦. 雷公藤片和滴丸中雷公藤内酯醇的溶出率[J]. 中国医药工业杂志 , 1997, 28 (6) :256–258. |

| [27] | 王长虹, 李宏, 俞桂新, 等. 银杏叶滴丸剂与片剂的药动学及生物等效性评价[J]. 中国新药与临床杂志 , 2005, 24 (12) :946–950. |

| [28] | 陈丽, 陈君, 吴钢, 等. 柿叶黄酮缓释片兔体内药动学及其生物等效性研究[J]. 中成药 , 2014 (4) :723–727. |

| [29] | 张军, 居文政, 谈恒山, 等. LC-MS-MS法研究消糖灵分散片中格列本脲人体生物等效性[J]. 中成药 , 2006, 28 (11) :1635–1638. |

| [30] | 张丽杰, 刘丽娟, 齐凤琴, 等. 中药谱效关系研究进展[J]. 中国现代应用药学 , 2010, 27 (11) :971–975. |

| [31] | 史万忠, 刘力, 沈培芝, 等. 不同提取方法对养血软坚方的指标成分及主药效的影响[J]. 中药新药与临床药理 , 2003, 14 (2) :125–127. |

| [32] | 孟宪生. 葛根芩连汤的复方研究[D]. 大连:辽宁中医药大学, 2006. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10162-2006159162.htm |

| [33] | 许家骝, 张诚光, 刘广南. 补中益气颗粒剂与汤剂、丸剂药理作用比较研究[J]. 中药药理与临床 , 1998, 14 (1) :14–16. |

| [34] | 叶祖光, 刘保延, 王智民. 评美国FDA的《植物药研制指导原则》[J]. 中国中医药信息杂志 , 2001, 8 (4) :1–4. |

| [35] | 郑敏霞, 沈洁, 丰素娟. 生物效价检测研究进展[J]. 中国现代应用药学 , 2011, 28 (6) :511–514. |

| [36] | 杨冰月, 李敏, 吴发明, 等. 基于止咳效价评价半夏及其炮制品品质的方法研究[J]. 中草药 , 2015, 46 (17) :2586–2592. |

| [37] | 宋雨泽, 曾滨阳, 任历, 等. 生物效价法测定大黄炮制品活血化瘀功效[J]. 中成药 , 2014, 36 (9) :1921–1924. |

| [38] | 陈广云, 吴启南, 王新胜, 等. 生物效价测定法用于活血化瘀中药三棱品质评价的研究[J]. 中国中药杂志 , 2012, 37 (19) :2913–2916. |

| [39] | 肖小河, 金城, 赵中振, 等. 论中药质量控制与评价模式的创新与发展[J]. 中国中药杂志 , 2007, 32 (14) :1377–1381. |

| [40] | 赵庆国, 王艳辉, 马致洁, 等. 基于肝细胞毒价检测的雷公藤质量评价方法研究[J]. 中草药 , 2015, 46 (3) :378–383. |

| [41] | 赵艳玲, 山丽梅, 金城, 等. 基于生物热活性表达的中药板蓝根品质评价研究[J]. 中药材 , 2008, 31 (5) :743–747. |

| [42] | 张海珠, 肖小河, 王伽伯, 等. 中药质量评控的第一要义:效应当量一致[J]. 中草药 , 2015, 46 (11) :1571–1575. |

| [43] | 严红梅, 陈小云, 张振海, 等. 基于中药组分和"组分结构"理论的中药研究模式的探讨[J]. 中草药 , 2015, 46 (8) :1103–1110. |

| [44] | 胡绍英, 封亮, 张明华, 等. 基于"组分结构理论"的丹参注射剂的"多维结构过程动态"质量控制[J]. 中国中药杂志 , 2013, 38 (24) :4375–4378. |

2016, Vol. 47

2016, Vol. 47