2. 山东步长制药股份有限公司, 陕西 西安 710075

2. Shandong Buchang Pharmaceutical Co., Ltd., Xi'an 710075, China

中药复方为多成分复杂体系,各有效成分的作用途径、对机体的影响各不相同,且各成分之间会相互影响[1],其产生的整体效应是各有效成分在体内作用的综合结果。中药多成分的药动学研究最关键的问题是怎样表达多成分药动学的数学模型以及多成分与效应的关联性问题[2]。对于多成分的中药复方,仍以单一主要活性成分为指标并采用传统数学模型进行药动学研究,不利于进一步研究药物所产生的整体作用、整体效应的作用机制和物质基础[3]。总量统计矩法应用于指纹图谱的分析较多[4, 5],目前,有关将中药复方各单个成分动力学参数整体化而建立的适用于中药复方多成分药动学的总量统计矩分析方法也有报道[6-9],此法可克服传统药动学研究受诸多数学模型的限制,将复方各成分的动力学参数进行整合,适用面广,可用于中药复方多成分体系的药动学研究。

运用药动学研究中药配伍,可定性、定量地分析配伍后药物成分在机体内的吸收、分布、代谢、排泄(ADME)等规律,能反映中药在体内的作用过程,阐明中药配伍后发挥效应的物质基础。丹红注射液是由丹参和红花制成的中药注射剂,对大鼠脑缺血再灌注损伤具有显著的保护作用[10-12]。丹参素、原儿茶醛、丹酚酸B和羟基红花黄色素A(HYSA)为丹红注射液的主要活性成分,丹参的主要水溶性成分丹参素具有抗动脉粥样硬化、调血脂、抗高血压、保护内皮细胞等多种药理作用[13-14];丹酚酸B是丹参提取物中的主要水溶性成分之一,研究证实丹酚酸B具有清除氧自由基、抗氧化、抗炎、抗纤维化等多种药理活性[15];原儿茶醛是丹参水溶性成分之一,具有抗动脉粥样硬化、抗血栓形成、神经保护等广泛的药理活性[16];HYSA是红花发挥药理作用的主要物质,具有降压、抗凝、抗炎调节血管内皮细胞增殖等作用[17-18]。有关各单体成分的药动学和药效学研究已有不少,但多组分配伍药动学研究报道较少。本研究以丹红注射液中丹参素、原儿茶醛、丹酚酸B和HYSA为代表成分,采用正交配伍设计,并运用总量统计矩法对丹参素、原儿茶醛代谢产物原儿茶酸和香草酸、丹酚酸B和HYSA在脑缺血再灌注损伤大鼠体内的总量药动学特征进行评价,考察不同配伍对总量统计矩参数的影响,为指导丹红注射液的临床应用提供参考。

1 材料 1.1 仪器与设备Agilent 1200高效液相色谱仪[自动进样器,G1315D DAD检测器,Eclipse XDB-C18柱(150 mm×4.6 mm,5 μm)];XS205DU精密天平(Mettler Toledo公司);CascadaTM BIO MK2超纯水仪(美国PALL公司);ND100-1氮气吹扫仪(杭州瑞诚仪器有限公司);QL-861涡旋混合仪(海门市其林贝尔仪器制造有限公司);SK5210HP超声波清洗器(上海科导超声仪器有限公司);SHB-ⅢA循环水式多用真空泵(河南省太康科教器材厂);2-16PK离心机(德国Sigma公司);DAS 3.2.6软件等。

1.2 药品与试剂对照品丹参素(批号20120911)、HYSA(批号Z01010BA13)、丹酚酸B(批号20130822),均购于上海源叶生物科技有限公司;对照品原儿茶醛和原儿茶酸(批号140312),南京泽朗医药科技有限公司;对照品香草酸(批号110776-200402),中国食品药品检定研究院;以上对照品质量分数均≥98%;对羟基苯甲酸丙酯(内标,质量分数≥99%,天津光复化工研究所);肝素钠(北京鼎国昌盛生物技术有限责任公司,批号2B010350);甲醇、乙腈均为色谱纯(Tedia公司),水为超纯水,其他试剂均为分析纯。

1.3 动物清洁级SD大鼠,雄性,体质量260~300 g,由上海西普尔-必凯实验动物有限公司提供,许可证号SCXK(沪)2013-0016。

2 方法与结果 2.1 脑缺血再灌注损伤大鼠模型制备实验前12 h,大鼠禁食不禁水。采用Longa等[19]改良的线栓法制作大鼠大脑中动脉栓塞(MCAO)模型。大鼠称体质量后用10%水合氯醛(4 mL/kg)ip麻醉,仰卧位固定,钝性分离组织暴露大鼠右侧颈总动脉(CCA)、颈外动脉(ECA)和颈内动脉(ICA)。用丝线结扎CCA近心端以及ECA根部,动脉夹夹闭ICA,在CCA结扎处与三叉口之间剪一“V”形切口,将MCAO栓线光滑头端自切口轻轻插入,从血管分叉处开始计算,插入深度在18~20 mm。脑缺血1 h后,拔线栓进行再灌注。整个过程均在室温(24~25 ℃)下进行。模型成功的标志是大鼠苏醒后出现右眼Horner征,提尾时左前肢内收屈曲,行走时向左侧转圈或倾倒。

2.2 分组与给药将造模成功大鼠随机分为9组,每组5只,按正交试验法L9(34) 配伍各主要有效成分(丹参素、原儿茶醛、丹酚酸B和HYSA),组成4个主要有效成分用量配比不同的9个组方,并用生理盐水溶解,于大鼠再灌注同时尾iv给药,进行药动学研究。9个组方中各主要有效成分的剂量见表 1。

|

|

表 1 4个主要有效成分配伍剂量 Table 1 Compatibility dose of four active componants |

2.3 血样采集

于给药后3、10、20、30、45、60、90、120、180、240、360 min从大鼠眼眶后静脉丛取血0.5 mL,血样置肝素化离心管中,4 ℃下5 000 r/min离心10 min,取上清,即得含药血浆,以供血浆中各成分的定量测定。

2.4 血浆样品预处理和测定血浆样品预处理和各被测成分的测定按照文献报道方法进行[20]。

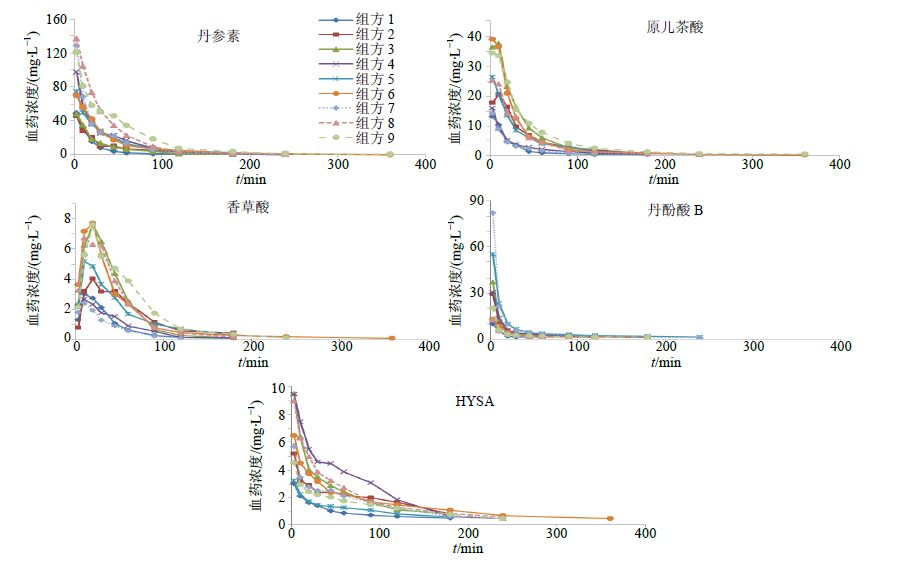

2.5 药-时曲线记录各被测成分和内标的峰面积,将各成分与内标峰面积之比代入回归方程,计算脑缺血再灌注大鼠给药后不同时间各被测成分的血药浓度。各被测成分在9个组方中的平均药-时曲线见图 1。

|

图 1 9个组方给药后MCAO大鼠体内各被测成分平均药-时曲线 (x±s,n = 5) Fig.1 Mean blood concentration-time curves of measured components in MCAO rats after administration of nine prescriptions (x±s,n = 5) |

2.6 总量统计矩分析

所得血药浓度数据以DAS 3.2.6药动学程序软件进行非房室模型分析,然后根据各配伍组方下丹参素、原儿茶酸、香草酸、丹酚酸B和HYSA的统计矩参数零阶矩AUC和一阶矩MRT(时间从零到无限大),按以下公式计算出各组方5个被测成分总量零阶矩AUCt和总量一阶矩即总量平均滞留时间MRTt。计算得到各组方总量统计矩参数值,结果见表 2。

| $AU{{C}_{t}}=\sum\limits_{i\text{=1}}^{n}{\text{AUC}i}$ |

| $MR{{T}_{t}}=\sum\limits_{i=1}^{n}{\text{MRT}i\times \text{AUC}i}/\sum\limits_{i=1}^{n}{\text{AUC}i}$ |

|

|

表 2 9个组方总量统计矩分析结果 Table 2 Total quantum statistical moment parameters in nineprescriptions |

2.7 正交试验的直观分析

运用正交设计助手IIV3.1对总量统计矩参数进行了直观分析,直观分析结果见表 3。

|

|

表 3 直观分析结果 Table 3 Results by range analysis |

由直观分析表所列不同水平的均值和极差可知,丹红注射液4个有效成分对总量零阶矩AUCt的影响大小依次为丹参素>原儿茶醛>丹酚酸B>HYSA,其最优组合为A3B3C2D1;丹红注射液4个有效成分对总量一阶矩MRTt的影响从大到小依次为HYSA>原儿茶醛>丹参素>丹酚酸B,其最优配伍为A1B3C1D1。由于AUC与血药浓度直接相关,丹参素、原儿茶醛给药剂量及剂量差也相对较高,故对AUCt影响较大,最优水平也当取第3水平;MRT为药物在体内的平均滞留时间,由药物在体内的代谢特征决定,与给药剂量相关性不大,实验中HYSA剂量相对最小,却易检测,滞留时间也相对较长,故对MRTt影响较大,而丹酚酸B血浆蛋白结合率极高[21],在大鼠体内消除较快,故对MRTt影响相对较小。

2.8 正交试验的方差分析运用正交设计助手IIV3.1对试验结果进行了方差分析(显著性水平α=0.05),以影响最小的一列作为误差列,以因素平方和与总平方和之比作为各因素对试验指标变异的贡献率[22, 23],计算结果见表 4。直观分析虽然能找出各试验因素对评价指标影响的大小顺序,但却对所考察因素的作用无法进行显著性检验,运用方差分析对试验结果进行统计分析可以弥补直观分析法的不足。由表 4可知,丹参素、原儿茶醛对AUCt的影响均可视为重要影响因素,贡献率分别为64.5%、29.3%,其中丹参素对AUCt具有显著影响(P<0.05);对MRTt而言,丹参素、原儿茶醛和HYSA均可视为重要影响因素,贡献率分别为22.0%、33.5%和37.8%,但都没有达到显著水平。其中,丹红注射液4个有效成分对总量零阶矩AUCt的贡献率大小依次为丹参素>原儿茶醛>丹酚酸B>HYSA,对总量一阶矩MRTt的贡献率大小依次为HYSA>原儿茶醛>丹参素>丹酚酸B,这与直观分析结果一致。贡献率的大小可对因素的重要程度进行量化,某一因素的平方和对总平方和的贡献率越大,则表示该项因素对该评价指标的影响能力越强[24]。

|

|

表 4 方差分析结果 Table 4 Results by analysis of variance |

3 讨论 3.1 中药复方药动学

中药复方药动学的研究对于阐明复方组方原理、作用机制及规范临床合理用药等方面具有重要意义,但其研究方法一直是制约正确进行复方多成分体系药物动力学研究及阐明其体内代谢规律和实现其制剂产业现代化等的瓶颈问题[6],其药动学研究较以化学药为代表的化学制剂相比要复杂得多。对于组方配伍的药动学而言,各成分间可在ADME各个环节产生相互作用,主要表现为影响组分的生物利用度、改变分布特性、调节体内动态药效物质组成等方面,最终因为药效物质的改变而导致药效作用的变化,因此组方配伍的药动学研究是阐明中药复方配伍机制的一个重要途径和手段。药效学相互作用研究应参照药动学方法进行,正交设计是常用方法之一,通过方差分析或多元回归模型进行分析,可确定各组分对复方药效的贡献值,排列其重要程度,给出配伍组相互作用性质(协同与拮抗),并进行不同组合的效应预测。本研究以丹红注射液主要有效成分丹参素、原儿茶醛、丹酚酸B、HYSA为代表成分,采用正交设计进行成分配伍,从药动学角度研究复方的内在配伍规律。

3.2 总量统计矩法总量统计矩分析法亦称总量非房室模型分析法,其原理是根据统计矩学中的多维随机向量求数学期望和方差的思路来寻找药物中多个成分的代谢动力学中心,以统计矩法为基础,以药-时曲线下面积为主要计算依据,不受房室模型等数学模型的限制,适用面广[25],能整合多成分动力学参数,表达总量药动学行为,弥补传统药动学分析方法仅能实现单一成分分析的不足,此法在当前缺少中药复方药动学多成分信息处理方法的情况下,不失为一种行之有效的分析方法。

总量统计矩法可根据统计矩原理,建立中药复方总量零阶矩、总量一阶矩、总量二阶矩,并由此推导出总体表观半衰期、总体表观消除平衡常数、总体表观清除率以及总体表观分布容积等总量药动力表观参数[26],可以克服单个成分药动学房室与非房室模型分析及药动学参数相互不能整体化的弊病,整合各单个成分的动力学参数,从而实现微观各成分药动学参数与宏观总量药动学参数的统一。因此总量统计矩参数既能反映总量药物浓度的动力学行为,又能与单个成分的统计矩参数相关联。本研究运用总量统计矩法对配伍后丹参素、原儿茶酸、香草酸、丹酚酸B和HYSA在脑缺血再灌注损伤大鼠体内的总量药动学特征进行了分析,以正交试验直观分析和方差分析考察了不同配伍对总量统计矩参数AUCt和MRTt的影响,对中药复方配伍的总量药动学研究具有一定的参考意义。

| [1] | 周丽娟, 许利平, 陈慧娟, 等. 中药复方药代动力学常用研究方法评价[J]. 中华中医药学刊 , 2007, 25 (5) :1041–1043. |

| [2] | 贺福元, 罗杰英, 邓凯文, 等. 中药(复方)药动学研究现状及研究方法探讨[J]. 中草药 , 2005, 36 (10) :1582–1586. |

| [3] | 郑世瑞, 李俊, 宋珏. 中药复方药动学研究的新思路[J]. 安徽医药 , 2010, 14 (11) :1243–1245. |

| [4] | 马家骅, 谭承佳, 赵云生, 等. 蜣螂有效部位毛细管电泳指纹图谱的建立及其总量统计矩分析[J]. 中草药 , 2013, 44 (10) :1263–1266. |

| [5] | 杨岩涛, 吴春英, 吴德智, 等. 指纹图谱段带总量统计矩法对黄连解毒汤提取过程中成分变化的研究[J]. 中草药 , 2014, 45 (15) :2157–2164. |

| [6] | 贺福元. 中药复方药物动力学数学模型的建立及对补阳还五汤的研究[D]. 成都:成都中医药大学, 2006. http://www.oalib.com/references/16965425 |

| [7] | 贺福元, 邓凯文, 刘文龙, 等. 中药复方药物动力学总量统计矩法的实验验证研究[J]. 中国中药杂志 , 2013, 38 (2) :253–262. |

| [8] | 严云良, 戴晓燕. 总量统计矩法评价祛瘀清热颗粒中大黄酸与大黄酚在家兔体内的药代动力学特征[J]. 中国中药杂志 , 2014, 39 (3) :520–525. |

| [9] | 郭莹, 杨洁红, 张恒义, 等. 统计矩法评价养阴通脑颗粒各有效部位配伍在脑缺血再灌大鼠中的药动学变化[J]. 中国中药杂志 , 2010, 35 (4) :493–496. |

| [10] | He Y, Wan H T, Du Y G, et al. Protective effect of Danhong injection on cerebral ischemia-reperfusion injury in rats[J]. J Ethnopharmacol , 2012, 144 (2) :387–394. DOI:10.1016/j.jep.2012.09.025 |

| [11] | Wang Z F, Song F H, Li J H, et al. PET demonstrates functional recovery after treatment by Danhong injection in a rat model of cerebral ischemic-reperfusion injury[J]. Evid Based Complement Alternat Med , 2014 . DOI:10.1155/2014/430757 |

| [12] | 曹文杰, 苏李娜, 樊官伟. 丹红注射液药理作用及临床应用研究[J]. 现代中西医结合杂志 , 2015, 24 (3) :332–334. |

| [13] | 王冰瑶, 吴晓燕, 樊官伟, 等. 丹参素保护心血管系统的药理作用机制研究进展[J]. 中草药 , 2014, 45 (17) :2571–2575. |

| [14] | Lu L L, Hou S, Zheng T T, et al. Simultaneous determination of five hydrophilic and lipophilic components from roots of Salvia miltiorrhiza by HPLC[J]. Chin Herb Med , 2015, 7 (1) :75–79. DOI:10.1016/S1674-6384(15)60023-5 |

| [15] | Xue L, Wu Z, Ji X P, et al. Effect and mechanism of salvianolic acid B on the myocardial ischemia-reperfusion injury in rats[J]. Asian Pac J Trop Med , 2014, 7 (4) :280–284. DOI:10.1016/S1995-7645(14)60038-9 |

| [16] | 张翠英, 郭丽丽, 王阶. 原儿茶醛的药理研究进展[J]. 中国实验方剂学杂志 , 2013, 19 (23) :338–342. |

| [17] | 牛凯, 张宇, 郑为超. 羟基红花黄色素A与心血管作用研究进展[J]. 辽宁中医药大学学报 , 2012 (12) :70–72. |

| [18] | 李会会, 胡娜平, 刘美佑, 等. 大黄酸和羟基红花黄色素A单用及配伍对慢性肾病的保护作用研究[J]. 药物评价研究 , 2015, 38 (6) :607–611. |

| [19] | Longa E Z, Weinstein P R, Carlson S, et al. Reversible middle cerebral artery occlusion without craniectomy in rats[J]. Stroke , 1989, 20 (1) :84–91. DOI:10.1161/01.STR.20.1.84 |

| [20] | 艾进超, 何昱, 杨荣兵, 等. 丹红注射液中主要有效成分在脑缺血大鼠体内药动学研究[J]. 中草药 , 2015, 46 (20) :3039–3044. |

| [21] | 景春杰, 陈晓辉, 刘璇, 等. 丹酚酸B与大鼠血浆蛋白结合率的测定[J]. 药学学报 , 2010, 45 (3) :343–346. |

| [22] | 胡建军, 周冀衡, 柴家荣, 等. 多指标正交试验数据的优化分析及应用[J]. 中国烟草学报 , 2008, 14 (2) :9–14. |

| [23] | 任露泉. 试验优化设计与分析[M].第2版. 北京: 高等教育出版社, 2003 . |

| [24] | 贺福元, 邓凯文, 刘文龙, 等. 中药复方多成分体系群体药物动力学:总量统计矩数学模型及参数计算研究[J]. 中国中药杂志 , 2011, 36 (20) :2866–2870. |

| [25] | 黄胜, 贺福元, 刘文龙. 总量统计矩相似度法对左金缓释片多成分释放相似度的评价研究[J]. 中成药 , 2009, 31 (1) :35–39. |

| [26] | 贺福元, 罗杰英. 中药复方动力学数学模型-总量统计矩法的研究[J]. 世界科学技术-中医药现代化 , 2006, 8 (6) :13–18. |

2016, Vol. 47

2016, Vol. 47