2. 国家中医药管理局"中药配方颗粒质量与疗效评价"重点研究室, 四川 成都 611900;

3. 成都中医药大学, 四川 成都 611137

2. Key Laboratory of Chinese medicine formulations particle mass and Clinical Evaluation, Chengdu 611900, China;

3. Chengdu University of TCM, Chengdu 611137, China

姜黄为姜科植物姜黄Curcuma longa L.的干燥根茎,始载于唐《新修本草》,具有破血行气、通经止痛之功效,为治疗气滞血瘀之癥瘕、积聚、肩臂疼痛的良药[1]。现代研究表明,姜黄具有抗肿瘤[2-3]、抗炎[4]、调血脂[5]、抗纤维化[6]等多种药理作用,其主要活性成分为姜黄素及其衍生物[7]。目前,姜黄药材及饮片质量标准还不够完善,《中国药典》2015年版对姜黄药材及饮片质量控制仅以姜黄素量作为指标,难以全面反映和控制姜黄的质量。近年来,虽有采用HPLC同时测定姜黄中3种姜黄素类成分量的文献报道[8-9],但需要多种对照品,不仅增加了实验成本,还限制了其在实际工作中的应用。

本研究以姜黄素为参照物,建立姜黄药材一测多评方法,可同时测定姜黄素、去甲氧基姜黄素、双去甲氧基姜黄素的量。该方法简便、重复性好,且节约了成本,可为其质量标准的修订提供参考。

1 仪器与试药Agilent 1200高效液相色谱仪(美国安捷伦科技公司),Waters 2695高效液相色谱仪(美国沃特世科技有限公司),Shimadzu LC-20A高效液相色谱仪(日本岛津公司),ME204E型电子天平(德国Mettler Toledo),1810A摩尔原子型超纯水器(上海摩勒科学仪器有限公司),超声波清洗器KQ5200DB(昆山市超声仪器有限公司)。

姜黄素(批号110823-201004,质量分数为98.8%)购于中国食品药品检定研究院;去甲氧基姜黄素(批号141021-20,质量分数99.8%)、双去甲氧基姜黄素(批号140911-10,质量分数99.8%)购于美国Stanford Chemicals公司。乙腈为色谱纯,水为重蒸馏水,其余试剂均为分析纯。样品从四川沐川、犍为、双流、崇州、铁炉,广西桂林、百色,广东,云南,福建收集,经成都中医药大学胡昌江教授鉴定为姜科植物姜黄Curcuma longa L.的干燥根茎。

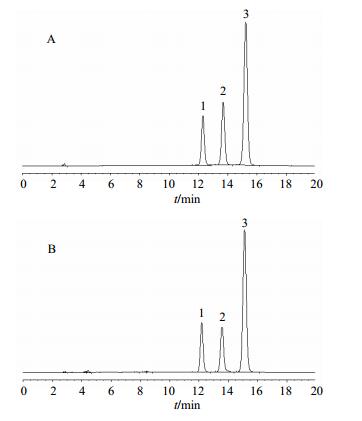

2 方法与结果 2.1 色谱条件ChromstarTM C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5 μm);流动相为乙腈-4%冰醋酸溶液(48:52);检测波长为422 nm;体积流量为1.0 mL/min;柱温为30 ℃。在选定条件下,各色谱峰与样品中其他组分色谱峰达基线分离,其理论塔板数均大于5 000,见图 1。

|

1-双去甲氧基姜黄素2-去甲氧基姜黄素3-姜黄素 1-bisdesmethoxycurum 2-desmethoxycurumin 3-curcumin 图 1 混合对照品溶液(A)和样品(B) HPLC图谱 Fig.1 HPLC of reference substance (A) and samples (B) |

2.2 对照品溶液的制备

取姜黄素、去甲氧基姜黄素、双去甲氧基姜黄素对照品适量,精密称定,置于25 mL量瓶内,用色谱甲醇溶解并稀释至刻度,得混合对照品储备液,质量浓度分别为98.88、44.40、25.92 μg/mL。精密量取上述储备液0.3、0.6、1.2、2.5、5.0 mL,分别用色谱甲醇稀释至5 mL,得系列混合对照品溶液,备用。

2.3 供试品溶液的制备取姜黄粉末约0.2 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL,称定质量,超声处理(功率250 W,频率40 kHz)30 min,放冷,再称定质量,用甲醇补足减失的质量,摇匀,滤过,取续滤液,用微孔滤膜(0.45 μm)滤过,即得。

2.4 线性关系考察精密吸取“2.2”项混合对照品溶液,进样10 μL,测定各色谱峰峰面积。以对照品进样量为横坐标(X),色谱峰峰面积为纵坐标(Y),绘制标准曲线,计算回归方程。结果表明姜黄素、去甲氧基姜黄素、双去甲氧基姜黄素在61.8~988.8 ng、27.8~444.0 ng、16.2~259.2 ng内线性关系良好,见表 1。

|

|

表 1 3种姜黄素类成分的线性范围考察 Table 1 Linear ranges survey of contents of three curcuminoids |

2.5 精密度试验

精密吸取“2.2”项混合对照品溶液10 μL,重复进样6次,测定姜黄素、去甲氧基姜黄素、双去甲氧基姜黄素峰面积,其RSD分别为0.76%、0.83%、0.52%,表明仪器的精密度良好。

2.6 重复性试验取同一批样品(四川沐川)6份,分别按“2.3”项方法制备,进样10 μL,测定峰面积,计算。姜黄素、去甲氧基姜黄素、双去甲氧基姜黄素质量分数RSD分别为1.02%、0.76%、1.13%,表明该方法重复性良好。

2.7 稳定性试验取同一供试品溶液,分别于0、1、2、4、8、16、24 h进样10 μL,测定峰面积,计算。姜黄素、去甲氧基姜黄素、双去甲氧基姜黄素RSD分别为1.01%、1.76%、1.45%,表明供试品溶液在24 h内稳定。

2.8 加样回收率试验取6份已测定的样品(四川沐川)0.10 g,精密称定,分别加入混合对照品溶液1 mL(姜黄素3.002 mg/mL、去甲氧基姜黄素2.252 mg/mL、双去甲氧基姜黄素1.204 mg/mL)。按供试品溶液的制备方法制备,进样10 μL,测定峰面积,计算回收率,结果表明姜黄素、去甲氧基姜黄素、双去甲氧基姜黄素平均加样回收率分别为98.10%、98.57%、97.72%,RSD分别为1.32%、1.67%、1.24%,说明该方法准确度良好。

3 相对校正因子测定及耐用性考察 3.1 相对校正因子及相对保留时间测定以姜黄素(c)为参照物,计算各待测成分去甲氧基姜黄素(d)和双去甲氧基姜黄素(b)相对校正因子fd/c、fb/c,相对保留时间Td/c、Tb/c,结果见表 2。

|

|

表 2 相对校正因子及相对保留时间测定结果 Table 2 Results of relative correction factor and relative retention time |

3.2 不同仪器对相对校正因子的影响

考察了Agilent 1200、Shimadzu LC-20A、Waters 2695 3种型号高效液相色谱仪对相对校正因子的影响,结果fd/c、fb/c的RSD分别为0.18%和0.33%,表明不同仪器设备对相对校正因子影响不大,见表 3。

|

|

表 3 不同仪器对相对校正因子的影响(n=3) Table 3 Influence of different instuments on relative correction factor (n=3) |

3.3 不同色谱柱对相对校正因子影响

在同一台检测设备上(Agilent 1200),考察ChromstarTM、Phenomenex、Diamonsil 3种型号C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5 μm),结果fd/c、fb/c的RSD分别为0.76%和0.39%,说明不同型号色谱柱对相对校正因子无明显影响,见表 4。

|

|

表 4 不同色谱柱对相对校正因子的影响(n=3) Table 4 Influence of different chromatographic columns on relative correction factor (n=3) |

3.4 不同柱温对相对校正因子的影响

在同一色谱条件下,考察了25、30、35 ℃ 3个柱温对相对校正因子的影响,结果fd/c、fb/c的RSD分别为0.27%和0.22%,表明柱温的变化对相对校正因子影响不大,见表 5。

|

|

表 5 不同柱温对相对校正因子的影响(n=3) Table 5 Influence of different column temperature on relative correction factors (n=3) |

3.5 不同波长对相对校正因子的影响

在同一色谱条件下,考察了420、422、424 nm 3个波长对相对校正因子的影响,结果fd/c、fb/c的RSD分别为0.84%和0.54%,表明测定波长在±2 nm范围内变化对相对校正因子影响不大,见表 6。

|

|

表 6 不同波长对相对校正因子的影响(n=3) Table 6 Influence of different wavelengths on relative correction factors (n=3) |

3.6 不同体积流量对相对校正因子的影响

在同一色谱条件下,考察了0.95、1.00、1.05 mL/min 3个体积流量对相对校正因子的影响,结果fd/c、fb/c的RSD分别为0.05%和0.13%,表明在同一台色谱仪上体积流量的变化对相对校正因子影响不大,见表 7。

|

|

表 7 不同体积流量对相对校正因子的影响(n=3) Table 7 Influence of different flow rates on relative correction factors (n=3) |

3.7 样品测定

取不同产地的姜黄药材,用本实验所确定的方法进行样品处理和成分定量测定,并分别采用一测多评法和外标法计算质量分数,结果见表 8。

|

|

表 8 不同产地姜黄测定结果(n=3) Table 8 Determination results of contents of three curcuminoids inC. Longae Rhizomafrom different habitats (n=3) |

由表 8结果可知,不同产地姜黄药材中姜黄素、去甲氧基姜黄素、去甲氧基姜黄素的量分别在1.120~31.699 mg/g、1.592~23.422 mg/g、0.115~12.875 mg/g,不同产地间质量分数差异较大,其中四川沐川、犍为、双流、崇州等产地质量最佳。与外标法测定结果相比,一测多评法测得去甲氧基姜黄素、去甲氧基姜黄素质量分数无显著性差别,说明该方法测定结果具有较高可信度。

4 讨论一测多评法是根据化学成分在一定线性范围,其质量和检测器响应值成正比的原理,通过测定药物中一种成分量,并依据成分间内在函数和比例关系推算其他多种待测成分量的一种质量控制方法[10]。该方法具有分析成本低、效率高等优点。国内最早由王智民教授提出[11],并运用于中药木通中皂苷类成分测定,近年来广泛的运用于单味中药及复方中多指标成分的测定[12-16]。本实验建立了姜黄药材及饮片一测多评测定方法,并进行了该方法的耐用性、系统适应性考察,结果表明,该方法测定结果与外标法一致,可作为该品种质量标准的修订提供参考。

实验过程中,采用二级阵列检测器(DAD检测器),对姜黄混合对照品进行了全波长扫描(190~800 nm),结果各对照品在422 nm处均有最大吸收,故选择422 nm为检测波长,与《中国药典》2015年版姜黄项下测定方法430 nm略有区别。

| [1] | 中国药典.[S].一部. 2015. |

| [2] | 陈茜, 陈丽娟, 党媛媛, 等. 姜黄素对人子宫内膜癌细胞HEC-1-B侵袭转移的影响[J]. 西安交通大学学报:医学版, 2016, 37(1):134–138. |

| [3] | Chen J, Wang F L, Chen W D. Modulation of apoptosis related cell signaling pathways by curcumin as a strategy to inhibit tumor progression[J]. Mol Bio Rep, 2014, 41(7): 4583–4594. DOI:10.1007/s11033-014-3329-9 |

| [4] | Bengmark S. Curcumin an atoxic antioxidant and natural NF-kappa B, cyclooxygenase-2, lipooxygenase, and inducible nitric oxide synthase inhibitor:a shield against acute and chronic diseases[J]. JPENJ Parenter Enteral Nutr, 2006, 30(1): 45–51. DOI:10.1177/014860710603000145 |

| [5] | Rukkumani R, Sri-Balasubashini M, Vishwanathan P, et al. Comparative effeets of eureumin and photo-irradiated curcumin on alcohol and polyunsaturated fatty acid induced hyperlipidemia[J]. Pharmacol Res, 2002, 46(3): 257–264. DOI:10.1016/S1043-6618(02)00149-4 |

| [6] | 郑旭锐, 樊英华. 姜黄素对肝星状细胞JAK2-STAT3信号通路的影响[J]. 陕西中医, 2013, 34(9):1255–1257. |

| [7] | 韩刚, 崔静静, 毕瑞, 等. 姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素稳定性研究[J]. 中国中药杂志, 2008, 33(22):2611–2613. |

| [8] | 彭炳先, 周欣, 王道平, 等. HPLC法测定姜黄、莪术、郁金中三种姜黄色素的含量[J]. 中药材, 2004, 27(11):813–815. |

| [9] | 李明, 周欣, 赵超, 等. HPLC同时测定姜黄中3种姜黄素的含量[J]. 药物分析杂志, 2008, 28(11):1810–1814. |

| [10] | 朱春胜, 林志健, 牛红娟, 等. 一测多评法测定菊苣中绿原酸、秦皮乙素、异绿原酸B和异绿原酸A的量[J]. 中草药, 2016, 47(4):666–670. |

| [11] | 王智民, 高慧敏, 付雪涛, 等. "一测多评"法中药质量评价模式方法学研究[J]. 中国中药杂志, 2006, 31(23):1925–1928. |

| [12] | 吴珊珊, 胡昌江, 吕非非, 等. 一测多评法测定黄柏中5种生物碱[J]. 中成药, 2014, 36(1):130–134. |

| [13] | 宋丽萍. 一测多评法测定茵陈中4种酚酸类成分含量[J]. 中药材, 2015, 38(4):774–776. |

| [14] | 陈建维, 刘圆, 刘晟楠, 等. 一测多评法测定枳实中4种黄酮类成分[J]. 中草药, 2015, 46(9):1374–1377. |

| [15] | 石伟, 王振中, 倪付勇, 等. 一测多评法在六味地黄软胶囊质量评价中的应用[J]. 中草药, 2015, 46(19):2880–2886. |

| [16] | 符映均, 胡浩彬. 一测多评法测定倍力舒合剂中4种三萜酸的含量[J]. 南京中医药大学学报, 2015, 31(3):277–279. |

2017, Vol. 48

2017, Vol. 48