2. 山东省寿光市人民医院药剂科, 山东 寿光 262700 ;

3. 安徽中医药大学, 安徽 合肥 230031

2. Pharmaceutical Preparation Section of Shouguang People's Hospital, Shandong Province, Shouguang 262700, China ;

3. Anhui University of Chinese Medicine, Hefei 230031, China

桂芍巴布贴处方由白芍、肉桂、细辛、干姜等8味中药组成,具有养血柔肝、温中散寒之功效,主治心腹冷痛、虚寒吐泻,是临床治疗肠易激综合征有效的经验方。临床的传统用法是将该处方药材混合,粉碎成细粉,加醋适量调成稠膏状,制成敷脐膏作为医院消化科中医特色疗法应用于临床。传统用法存在黏着力差、药粉易散落、易污染衣物等缺点,临床上使用不便。巴布剂为透皮给药制剂,属于缓控释制剂,具有载药量较大、无刺激性和致敏性、给药剂量可控、使用方便、可反复粘贴、透气性好等优点[1-2]。因此,本课题组拟将原方研制成巴布剂。

巴布剂的评价指标较多,在以往中药及复方的巴布剂成型工艺研究中,往往局限于以外观指标与黏力指标的加权综合评分为考察指标,由于权重系数的不确定性,该法具有一定的局限性。主成分分析(PCA)法常被应用于综合评价,是综合评价的主要手段之一[3-4],其利用降维思想,通过研究指标体系的内在结构关系,在不损失或尽量少损失原有指标信息的情况下把多指标转化成少数几个互相独立而且包含原有指标大部分信息(70%~85%)的综合指标[5],该方法可避免在综合评价时主观加权的弊端。目前,基于PCA法的综合评价在药学领域的应用并不多[6],本实验在自制桂芍方浸膏的基础上,运用均匀设计法和PCA法对桂芍巴布贴处方进行优化,该法为进一步开发成桂芍巴布贴新药提供了实验依据,同时PCA法为中药多指标评价研究提供了可借鉴的思路。

1 仪器与材料AT201型1/10万电子天平,瑞士梅特勒公司;Waters高效液相色谱仪,Alliance 2695四元泵及自动进样系统,2996二极管阵列检测器,Empower色谱工作站;Milli-Q型纯水器,美国Millipore公司;BUCHI-200旋转蒸发仪,瑞士步琪有限公司;KQ-250E型超声波清洗器,昆山超声仪器有限公司;初黏力测试仪,济南兰光机电技术发展中心;持黏力测试仪、剥离强度测试仪、涂布器,自制;YB-P6智能透皮试验仪,天津市鑫洲科技有限公司。

药材肉桂(樟科植物肉桂Cinnamomum cassia Presl的干燥树皮,批号20120802)、白芍(毛莨科植物芍药Paeonia lactiflora Pall. 的干燥根,批号131202)、细辛[马兜铃科植物北细辛Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag. 的干燥根和根茎,批号1307246577]、白芷[伞形科植物白芷Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f的干燥根,批号1401080050]、干姜(姜科植物姜Zingiber officinale Rose. 的干燥根茎,批号131228)、木香(菊科植物木香Aucklandia lappa Decne. 的干燥根,批号20140101)、乳香(橄榄科植物乳香树Boswellia carterii Birdw. 树皮渗出的树脂,批号130204)、冰片(龙脑香科植物龙脑香Dryobalanops aromatic Gaertn. f. 树脂加工品,批号243020442)均购自江苏省中西医结合医院中药房,由江苏省中医药研究院钱士辉研究员鉴定为正品。

聚丙烯酸钠(NP-700)购自昭和电工株式会社;甘羟铝购自上海森磊化工有限公司;聚乙烯吡咯烷酮K-30(PVP K-30)、酒石酸购自国药集团化学试剂有限公司;EDTA-2Na购自宜兴市第二化学试剂厂;甘油购自南京化学试剂有限公司;山梨酸钾购自中国惠兴生化试剂有限公司。芍药苷对照品,批号110736-201337,质量分数≥98%,中国食品药品检定研究院;乙腈为色谱纯;水为超纯水;其余试剂均为分析纯。

雄性ICR小鼠,体质量(20±2)g,江苏省中西医结合医院实验动物中心提供,动物使用许可证号SCXK(苏)2014-0001。普通大耳白家兔8只,体质量(2.0±0.2)kg,雌雄各半,江苏省中西医结合医院实验动物中心提供,动物使用许可证号SCXK(苏)20140017。

2 方法与结果 2.1 中药提取物的制备按处方比例称取各味药材(即肉桂50 g、白芍150 g、细辛50 g、白芷100 g、干姜50 g、木香60 g、乳香100 g、冰片30 g),加10倍量水提取2次,每次1.5 h[7],合并提取液,减压浓缩至相对密度为1.20(70 ℃)的稠膏,经HPLC测定其中芍药苷的量不低于0.36%,备用。

2.2 巴布剂的质量评价方法 2.2.1 考察指标考察巴布剂的外观指标(包括固化时间、基质的均匀性、基质表面光泽、基质延展性、气泡情况、膜残留性、皮肤追随性、反复揭贴性8项)、初黏力、持黏力、剥离强度,计算各指标的得分,采用PCA法对这11种指标的得分进行综合,以计算出的总因子得分为综合指标。

(1)外观指标[8-10]:①固化时间:涂布完成后,2 d内可以揭膜为满分10分。②基质的均匀性:固化完成后,基质细腻、均一,无颗粒状物、细小白斑为满分10分。③基质表面光泽:反复揭开防黏层,表面光滑,无残留及凹洞为满分10分。④基质延展性:基质极易搅拌,均匀不断条,极易涂布为满分10分。⑤气泡情况:固化完成后,基质无气泡为满分10分。⑥膜残留性:取巴布剂3片,揭去防黏层后,另取7 cm×5 cm防黏层,精密称定质量(m1)后,用500 g金属筒压20 min后,揭开,取下,精密称定质量(m2),计算膜前后质量差异,即为膜残留性,以残留率表示,残留率=(m2-m1)/m1。指定测得的最小值为满分10分,其余得分与之相比较(最小值/测得值×10),即得膜残留性得分。⑦皮肤追随性:将巴布剂贴于受试者(10名健康青年,男女各半)手腕部,用力下甩10次不脱落者为满分10分。⑧反复揭贴性:不停地贴上、揭下10次,10次均无残留为满分10分。

(2)初黏力指标[11]:参照《中国药典》2015年版四部贴膏剂黏附力测定法第一法,采用斜坡滚球法测定。取巴布剂,除去防黏层,置于长30 cm,与水平面成30°的斜面滚球装置中央,中间留出5 cm膏面,将不锈钢球从光滑斜面上滚下,钢球经过放有巴布剂膏体黏着面,记录可以黏住的小钢球的质量。初黏力越大,可以黏住的小钢球的质量越大,反之则越小。实验中以测得的最大值为10分,其余得分与之相比较(测得值/最大值×10),即得初黏力得分。

(3)持黏力指标[9]:将巴布剂裁剪成7 cm×5 cm的块状,其中下端1 cm×5 cm处作为自由端,用于悬挂重物,上端6 cm×5 cm为实验区域。取下巴布剂防黏层将膏体黏贴在不锈钢板上,用500 g的金属筒在供试品上来回滚压10次,将实验板竖直放置,放置20 min后,用轻质小夹子连接200 g砝码,测定巴布剂基质脱落所需时间。以最大值为10分,其余的与之相比(测得值/最大值×10)计算得分。

(4)剥离强度指标[9]:将巴布剂剪成7 cm×5 cm块状,上端1 cm×5 cm处悬挂20 g砝码作为自由端,试验区域为6 cm×5 cm,揭去防黏层,膏体覆盖于不锈钢板上,用500 g的金属筒在供试品上来回滚压10次,将实验板竖直放置20 min,用轻质小夹子连接20 g砝码,测定巴布剂基质脱落所需时间。以最小值为10分,其余的与之相比(最小值/测得值×10)计算得分。

平行制备3份样品,分别评价,求平均值。

2.2.2 评分标准(1)固化时间(2.5~10分):第1、2天可以揭膜10分;第3、4天可以揭膜7.5分;第5、6天可以揭膜5分;大于6 d仍未固化完全,不可揭膜2.5分。(2)均匀性(0~10分):基质细腻、均一,无颗粒状物、细小白斑10分;基质细腻、均一,有少量颗粒状物、细小白斑7.5分;基质有大量颗粒状物和细小白斑5分;基质中有块状物及白斑2.5分;基质中出现大块状物0分。(3)表面光泽(0~10分):反复揭开防黏层,表面光滑,无残留及凹洞10分;反复揭开防黏层,表面光滑,无残留,有细小凹洞7.5分;反复揭开防黏层,有较大、较多残留,凹洞5分;反复揭开防黏层,残留多,出现大量凹洞2.5分;揭开防黏层基质表面不可恢复平整、光滑0分。(4)延展性(0~10分):基质极易搅拌,均匀不断条,极易涂布10分;基质易搅拌、涂布7.5分;基质搅拌、涂布稍困难5分;基质搅拌非常困难、可涂布2.5分;基质搅拌非常困难、不能涂布0分。(5)气泡情况(0~10分):固化完成后,基质无气泡10分;基质所含气泡面积占总面积1/5以内8分;基质所含气泡面积占总面积1/5~2/5 6分;基质所含气泡面积占总面积2/5~3/5 4分;基质所含气泡面积占总面积3/5~4/5 2分;基质所含气泡面积占总面积4/5以上者0分。(6)膜残留性(0~10分):指定测得的最小值为满分10分,其余得分与之相比较(最小值/测得值×10),即得膜残留性得分。(7)皮肤追随性(0~10分):用力下甩10次不脱落者10分;第10次脱落者9分;第9次脱落者8分;第8次脱落者7分;第7次脱落者6分;第6次脱落者5分;第5次脱落者4分;第4次脱落者3分;第3次脱落者2分;第2次脱落者1分;第1次脱落者0分。(8)反复揭贴性(0~10分):10次均无残留10分;第10次有残留9分;第9次有残留8分;第8次有残留7分;第7次有残留6分;第6次有残留5分;第5次有残留4分;第4次有残留3分;第3次有残留2分;第2次有残留1分;第1次有残留0分。(9)初黏力(0~10分):试验中以测得的最大值为满分10分,其余得分与之相比较(测得值/最大值×10),即得初黏力得分。(10)持黏力(0~10分):介于0~6 min脱落者0分;介于6~12 min脱落者1分;介于12~18 min脱落者2分;介于18~24 min脱落者3分;介于24~30 min脱落者4分;介于30~36 min脱落者5分;介于36~42 min脱落者6分;介于42~48 min脱落者7分;介于48~54 min脱落者8分;介于54~60 min脱落者9分;大于60 min脱落者10分。(11)剥离强度(0~10分):介于0~20 s脱落者10分;介于20~40 s脱落者8分;介于40~60 s脱落者6分;介于1~15 min脱落者4分;介于15~30 min脱落者2分;大于30 min脱落者0分。

2.3 巴布剂制备工艺通过预试验及查阅文献报道[8, 12],确定巴布剂制备工艺:依次取处方量的NP-700、EDTA-2Na、甘羟铝,分散于处方量的甘油中作为A相;另取适量纯化水,依次加入山梨酸钾、PVP K-30和酒石酸,充分溶解后加入一定量的中药浸膏作为B相;将B相少量多次加入A相中搅拌均匀,快速涂布于无纺布上,室温放置干燥成型,即得。

2.3.1 处方量的初步确定采用单因素试验,固定其他因素的用量不变,改变其中一种因素的用量,按上述方法制备桂芍巴布贴,以综合感官评分为指标,确定巴布剂各组成的大致用量,以便在优化设计中选取合适的取值范围进行实验。根据单因素试验,初步确定各因素的用量为NP-700 6 g、PVP K-30 2 g、甘羟铝0.2 g、EDTA-2Na 0.07 g、酒石酸0.25 g、甘油30 g、浸膏15 g。

2.3.2 均匀设计法优化桂芍巴布贴处方参考文献及预试验的结果[13],拟选取NP-700(X1)、PVP K-30(X2)、甘羟铝(X3)、EDTA-2Na(X4)、酒石酸(X5)、甘油(X6)、浸膏(X7)用量作为考察因素制备巴布剂,考察巴布剂的外观指标、初黏力、持黏力、剥离强度,计算各指标的得分,公式见“2.3.3(1)”,采用PCA法对这11种指标的得分进行综合评价,以计算出的总因子得分(F)为综合指标,对桂芍巴布贴的处方进行优选。选用7因素4水平,进行24次试验,采用U24(249) 均匀设计表,对桂芍巴布贴的处方进行优化,优选最佳处方,试验设计及结果见表 1。

|

|

表 1 均匀设计试验方案及结果 Table 1 Design and results of uniform design test |

2.3.3 实验结果与数据处理

(1)PCA:1)主成分提取及其贡献率的计算:将均匀设计的结果输入SPSS 17.0软件,进行PCA,总方差的解释见表 2,主成分系数矩阵见表 3。软件默认特征值大于1的成分作为主成分,由表 2知,前3个成分的初始特征值均大于1,即4.541、2.027、1.259,但前3个成分对总方差的累计贡献率只有71.152%,偏小,若提取前5个成分,累计贡献率可达到86.061%,可以保留原始变量的大部分信息,因此选取前5个成分作为分析所用的主成分。2)F的计算[15]:以主成分因子得分与其方差贡献率乘积之和相加,可以得出各试验组的F[15],其是构建综合评价函数的常用方法。F计算公式为F=F1×0.412 8+F2×0.184 3+F3×0.114 2+F4×0.088 9+F5×0.060 2。

|

|

表 2 解释的总方差 Table 2 Total variance explained of extracted components |

|

|

表 3 成分矩阵 Table 3 Component matrix |

其中主成分的表达式可以由表 3中的成分矩阵推出,将表 3中系数分别除以相应的主成分的特征值的平方根即可得到主成分的系数[5]。前5个主成分的表达式分别为F1=0.349 Z1+0.344 Z2-0.264 Z3+0.311 Z4-0.423 Z5-0.237 Z6+0.394 Z7-0.160 Z8+0.377 Z9+0.156 Z10-0.111 Z11;F2=0.140Z1-0.054 Z2+0.116 Z3-0.081 Z4-0.072 Z5+0.002 Z6+0.077 Z7+0.574 Z8+0.162 Z9+0.427 Z10+0.910 Z11;F3=-0.139 Z1+0.394 Z2+0.415 Z3+0.451 Z4-0.016 Z5-0.239 Z6+0.027 Z7+0.267 Z8-0.126 Z9-0.520 Z10+0.180 Z11;F4=0.143 Z1+0.167 Z2+0.271 Z3+0.380 Z4+0.146 Z5+0.760 Z6-0.157 Z7-0.088 Z8+0.281 Z9+0.135 Z10-0.069 Z11;F5=0.531 Z1-0.115 Z2+0.496 Z3-0.252 Z4+0.087 Z5-0.345 Z6-0.328 Z7-0.127 Z8+0.350 Z9-0.100 Z10-0.156 Z11。按照以上公式计算均匀设计试验各组的F,F值的结果见表 1。

(2)对成型工艺影响的多元回归分析:1)多元回归模型的建立:为揭示多个因素对指标的内在关系,利用SPSS 17.0统计软件对均匀设计试验结果进行逐步回归分析,建立回归模型,所建模型评价见表 4。从概率值P<0.001可知,拟合的回归方程具有统计学意义。

|

|

表 4 模型回归方差分析 Table 4 Variance analysis of model regression |

2)回归模型的分析及成型工艺的优选[16]:各变量对回归模型的贡献及意义见表 5。由表 5中数据,可得到回归方程为Y=−26.312+2.129 X1X3-8.852 X2X5-0.04 X62-0.81 X3X7+1.9 X6-2 328.982 X42+359.225 X4+0.495 X3X6。以F为评价指标时,回归方程将各自变量均选入,说明X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7(即NP-700、PVP K-30、甘羟铝、EDTA- 2Na、酒石酸、甘油、浸膏)均是桂芍巴布贴成型工艺的影响因素。由方程可知,各因素间存在一定的交互作用,其中EDTA-2Na、甘油、PVP K-30与酒石酸、甘羟铝与浸膏NP-700的交互项的回归系数较大,对模型的贡献最大,即相对于其他变量,这几个因素对桂芍巴布贴成型工艺的影响最大。

|

|

表 5 各变量的统计检验 Table 5 Statistical test of each variable |

根据回归方程,在计算机上进行优化处理,用Excel 2003进行规划求解,求出最优组合,得到F值最高标准时各个因素的取值:X1=8,X2=1,X3=0.25,X4=0.07,X5=0.15,X6=25,X7=5。为使巴布剂的载药量符合要求,在保证巴布剂能够成型的条件下,浸膏量应尽可能大。在单因素试验中,分别考察了加入5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%的浸膏对成型的影响,发现当浸膏的加入量超过20%,巴布剂难以成型,因此确定浸膏的加入量为20%。

从巴布剂外观考虑,膏体与皮肤应有较好的相容性,使其贴于皮肤上较为舒适,同时还应满足具有适宜的初黏力、持黏力、较好的皮肤追随性,以及不易残留等多项条件,单一指标不足以全面反映巴布剂质量的好坏,因此综合考虑以上因素,以F为指标,结合实验结果与实际情况,最终确定桂芍巴布贴的最佳处方配比为NP-700-PVP K-30-甘羟铝-EDTA-2Na-酒石酸-甘油-浸膏(8:1:0.25:0.07:0.15:25:20)。

2.4 验证试验按均匀设计试验优化出的结果,选取最佳处方:NP-700 8 g、PVP K-30 1 g、甘羟铝 0.25 g、EDTA- 2Na 0.07 g、酒石酸0.15 g、甘油25 g、浸膏20 g,按照“2.3”项下制备方法制备3批桂芍巴布贴样品。分别进行外观评分和黏力(初黏力、持黏力、剥离强度)评分,按照“2.3.3”项下进行PCA,综合各个指标求算得平均F值为9.703 46,RSD为0.1%。结果表明3份平行试验平行性较好,F值接近均匀设计试验中的最优值,说明优选出的工艺稳定可行。

2.5 分析方法的建立 2.5.1 色谱条件色谱柱Alltima C18(250 mm×4.6 mm,5 μm);流动相为乙腈-水(14:86),体积流量1 mL/min;进样量20 μL;检测波长230 nm;柱温35 ℃。在此条件下,芍药苷与其他成分色谱峰均能得到很好的分离,峰形良好。

2.5.2 线性关系考察精密称取芍药苷对照品一定量,用甲醇溶解,制成芍药苷质量浓度为103.3 μg/mL的对照品储备液,精密量取适量分别配成系列对照品溶液,各进样20 μL,按上述色谱条件测定峰面积。以峰面积积分值(Y)对芍药苷质量浓度(X)进行线性回归,得芍药苷的回归方程为Y=1.38×106 X+2 480,r=0.999 5,在0.225~3.600 μg/mL呈良好的线性关系。

2.6 体外透皮吸收试验[9, 17] 2.6.2 离体皮肤的制备取健康雄性ICR小鼠(20±2)g,颈部脱臼处死后,仔细剔除腹部皮肤上的毛后,剥离腹部皮肤,小心剔除皮下脂肪和粘连物后用生理盐水冲洗干净,检查皮肤的完整性,置于密封袋中,−20 ℃冰箱中冷冻保存,于1周内使用。

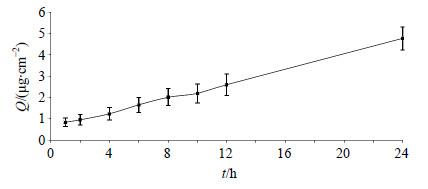

2.6.2 体外透皮试验采用Franz扩散装置,取解冻的小鼠皮肤,将其平整地固定在供给池和接收池之间,角质层面向供给池,真皮层面向接收池,两池有效面积2.009 6 cm2,接收池容积约17 mL。将桂芍巴布贴贴于鼠皮上,生理盐水作为接收液,排出接收池内气泡,水浴温度(37.0±0.5)℃,搅拌子转速300 r/min。启动磁力搅拌器并计时,分别于1、2、4、6、8、10、12、24 h取样0.3 mL,同时补以同体积的空白接收液。将取得的样品用0.45 μm微孔滤膜滤过,取滤液用HPLC法测定芍药苷的质量浓度,并计算累积透过量(Q,μg/cm2),以Q-t作图,结果见图 1,将Q对t回归,得指标成分芍药苷的渗透曲线方程Q=0.171 t+0.604,r=0.999,从拟合的直线斜率得出桂芍巴布贴中指标成分芍药苷的体外透皮速率(J)为0.171 μg/(cm2∙h)。

|

图 1 桂芍巴布贴中芍药苷的体外透皮渗透曲线 (n = 3) Fig.1 In vitro transdermal permeation curves of paeoniflorin in Gui-Shao Cataplasm (n = 3) |

2.7 皮肤刺激性实验[18-19]

取家兔8只,实验采用同体左右侧自身对比,分完整皮肤组及破损皮肤组,每组4只,雌雄各半。于给药前24 h,采用剪、剃及脱毛剂硫化钠将其背部脊柱2侧去毛,去毛面积约为体表面积的10%,取皮肤无破损无充血的动物作完整皮肤实验;其他动物,局部皮肤用#400砂纸摩擦,以渗血为度,左右两侧皮肤的破损程度应基本一致,用作破损皮肤实验。左侧去毛区分别给以桂芍巴布贴,右侧脱毛区分别给空白基质巴布剂作为对照,并用无菌纱布及无刺激性胶布加以固定。每只家兔单笼饲养。

给药24 h后,用温水洗去残留的药物,去除药物后1、24、48、72 h肉眼观察并记录涂抹部位有无红斑和水肿等情况,按下列标准进行评分。红斑情况:无红斑0分;轻度红斑,勉强可见1分;中度红斑,明显可见2分;重度红斑3分;紫红色红斑并有焦痂形成4分。水肿情况:无水肿0分;轻度水肿,勉强可见1分;中度水肿,明显可见(边缘高出周围皮肤)2分;重度水肿,皮肤隆起1 mm,轮廓清楚3分;严重水肿,皮肤隆起1 mm以上并范围扩大或有水泡或破溃4分。计算各组动物反应平均分值:反应平均分值=(红斑形成总分+水肿形成总分)/动物数。

去除药物后1、24、48、72 h,家兔完整皮肤及破损皮肤的用药部位均未见红斑和水肿现象,桂芍巴布贴与空白基质巴布剂组比较无差别,其刺激评分均为0分,表明优选出的桂芍巴布贴对皮肤基本无刺激性反应。

3 讨论均匀设计法是一种多因素与多水平的试验设计方法,由于影响巴布剂成型的因素较多,若要全面考察各因素,一般的设计方法如正交设计、星点设计等进行的实验次数较多、较复杂[8-9, 12, 17, 20],采用均匀设计法,其可大大减少实验次数[21-22],可以通过回归模型预测优化条件和结果,其具有方便、适用、预测性好的特点,在成型工艺优化中具有较好的应用。主成分分析法可避免在综合评价时主观加权的弊端,均匀设计法与主成分分析法的结合使得该实验与评价体系更简便、全面、综合。

采用逐步回归法可以剔除对结果影响弱的变量,筛选出对结果影响强的变量,从而可以对影响因素进行精选。通过逐步回归模型的建立,优选出了桂芍巴布贴的最佳处方配比为NP-700-PVP K-30-甘羟铝-EDTA-2Na-酒石酸-甘油-浸膏(8:1:0.25:0.07:0.15:25:20)。回归模型除了可以优选出最佳处方,还能揭示各因素对指标的内在关系,能估计出因素的主效应和交互效应等。从逐步回归模型可以看出,桂芍巴布贴成型工艺最主要的影响因素是酒石酸、PVP K-30、NP-700、甘羟铝、甘油、浸膏,EDTA-2Na对成型工艺的影响不明显,各因素间存在着一定的交互作用。

NP-700与甘羟铝存在交互作用,这与交联巴布剂形成的原理相符合。NP-700是构成桂芍巴布贴亲水性凝胶骨架的基本物质,其形成原理是甘羟铝提供的Al3+与NP-700中的羧基交联产生凝胶,形成交联基质。随着聚丙烯酸钠的用量增大,巴布剂黏性和外观性能渐好,但用量过多,膏体会交联过度,黏性会显著降低甚至没有黏性;若用量不足,则内聚力不够,易导致揭贴后有残留[17]。甘羟铝用量过少,基质交联不完全,膏体内聚力差;用量过多,基质交联过度,膏面黏性降低甚至没有黏性。在该成型工艺研究中,除了骨架材料外,为保证巴布剂具有较好的黏性,另加入了PVP K-30作为增黏剂。实验中发现,其用量越大,黏性越大,但是如果用量偏大,亦会导致揭贴后有残留,因此需选择合适的用量。酒石酸质量分数越低,交联速度越慢,则膏体成型越慢;但质量分数过高,则膏体在短时间内就会交联变稠从而不易于涂布,因此要选择适宜的酒石酸的用量。交联剂一加入立即发生反应,使体系黏度增加,当黏度过大时,膏体流动性变差,导致涂布厚度不均匀,甚至无法涂布[23]。因此,该实验同时选用了EDTA-2Na作为螯合剂与酒石酸共同调节交联速率。浸膏的加入量可能对巴布剂基质的成型与稳定产生一定的影响,加药量过大,会有少量的药液渗出膜面,影响巴布剂的成型。本实验为保证巴布剂的药效,同时在保证巴布剂能够成型的条件下,最大可能地取浸膏量为20%。

中药及复方的巴布剂成型工艺的研究思路,大多是先制备空白基质,再在其基础上考察空白基质与药物的配比,但空白基质和含药基质的性能会有很大的差别[21],中药的加入易对巴布剂的成型造成影响,因此常常导致空白基质基本成型后,含药巴布剂的制备仍需调整,这给巴布剂的成型工艺研究增添了麻烦[24]。本实验将中药浸膏与巴布剂其他辅料一同作为均匀设计实验的考察因素,得出的最优结果即为含药巴布剂的最优结果,省去了以往研究中在加药后对基质的调整这一步骤,同时也可以考察药物与各影响因素间的交互作用,该研究更为简便、科学、合理。

| [1] | 刘淑芝. 中药巴布剂研究现状分析及展望[J]. 中医外治杂志, 2005,14 (5) :3–5. |

| [2] | 李伟泽, 赵宁, 师湘月, 等. 胶束增溶技术在含挥发油中药巴布剂试生产中的应用研究[J]. 中草药, 2013,44 (19) :2677–2682. |

| [3] | 张晓星, 吴铁雄, 周莉, 等. 基于主成分分析的平原26省林业发展水平评价[J]. 中南林业科技大学, 2010,4 (4) :10–13. |

| [4] | 马天慧, 黄春毅. 应用主成分分析方法对区域规划指标体系进行降维及评价[J]. 科技情报开发与经济, 2009,19 (29) :125–127. |

| [5] | 刘仁权. SPSS统计软件[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2007 . |

| [6] | 李振皓, 刘培, 钱大玮, 等. 主成分分析用于香附四物汤效应部位体外经皮渗透的研究[J]. 药学学报, 2013,48 (6) :933–939. |

| [7] | 王璐璐, 张雁, 鞠建明, 等. 桂芍巴布贴提取纯化工艺研究[J]. 时珍国医国药, 2015,26 (8) :1922–1924. |

| [8] | 史亚军, 袁普卫, 王卉, 等. 星点设计-效应面优选消肿巴布剂的制备处方及初步临床疗效评价[J]. 中药材, 2014,37 (9) :1665–1669. |

| [9] | 张传辉, 贾成, 李微, 等. 三七接骨凝胶膏剂的制备及体外透皮特性研究[J]. 中草药, 2015,46 (5) :654–664. |

| [10] | 于燕燕. 祖师麻有效部位巴布剂的药学研究[D]. 南京:南京中医药大学, 2007. |

| [11] | 富志军, 祝星, 陈笑. 挥发油包合对温脐巴布剂质量的影响[J]. 中成药, 2014,36 (10) :2083–2087. |

| [12] | 张洪兵, 朱雪瑜, 张铁军, 等. 星点设计-效应面优化法优选复方止痛巴布剂基质处方[J]. 中草药, 2013,44 (8) :985–988. |

| [13] | 顾治平, 王恒斌, 阙瑞艳, 等. 中药巴布剂的基质:中国, CN 103040792 A[P]. 2013-04-17. |

| [14] | 林海明. 如何用SPSS快速计算主成分的结果[J]. 统计与决策, 2011 (12) :152–154. |

| [15] | 蒋海峰, 欧阳臻, 宿树兰, 等. 基于主成分分析和相似度分析的乳香药材质量评价研究[J]. 中药材, 2011,34 (6) :904–911. |

| [16] | 任荣军, 夏新华. 均匀设计法优选肿节风的醇沉工艺[J]. 中成药, 2009,31 (7) :1118–1120. |

| [17] | 林媛媛, 刘静, 王冬梅, 等. Box-Behnken试验设计法优化宝泻灵凝胶膏剂处方及其体外透皮特性研究[J]. 中草药, 2014,45 (9) :1238–1244. |

| [18] | 董薇薇. 清紫巴布剂的药学研究[D]. 合肥:安徽中医药大学, 2013. |

| [19] | 马红. 扶正益肺巴布膏的药学研究[D]. 北京:北京中医药大学, 2006. |

| [20] | 宋信莉, 刘文. 正交试验法优选老鹳草巴布剂基质配方[J]. 中国实验方剂学杂志, 2012,18 (20) :52–54. |

| [21] | 汪小根, 邹玉繁, 陈瑜珍. 均匀设计法筛选广藿香有效部位巴布剂的基质处方[J]. 中国中药杂志, 2008,33 (6) :638–641. |

| [22] | 薛宝娟, 龙志贤, 王玉蓉. 均匀设计法优选玄麝止痛巴布剂基质配方研究[J]. 中药新药与临床药理, 2008,19 (6) :499–501. |

| [23] | 张玲, 刘艺萍, 余伟民, 等. 双乌黑蚁巴布剂的制备及稳定性考查[J]. 中成药, 2010,32 (10) :1803–1806. |

| [24] | 杜松云. 喘敷灵巴布剂的药学研究[D]. 武汉:湖北中医学院, 2007. |

2016, Vol. 47

2016, Vol. 47