2. 天津天士力之骄药业有限公司, 天津 300410 ;

3. 辽宁天士力森涛参茸股份有限公司, 辽宁 本溪 117206

2. Tianjin Tasly Pride Pharmaceutical Co., Ltd., Tianjin 300410, China ;

3. Liaoning Tasly Sentaoshenrong Co., Ltd., Benxi 117206, China

人参是驰名中外的名贵中药,具有抗疲劳[1]、抗氧化[2]、抗肿瘤[3]、改善记忆力[4]、提高免疫力[5]、治疗心血管疾病[6]等功效。1998年国家实行“天保工程”禁止伐林栽参,鼓励林下育参,而后人参产业主要朝着农田栽参和林下栽参2个方向发展。

林下山参(mountain cultivated ginseng,MCG)为五加科(Araliaceae)人参属Panax L. 人参Panax ginseng C. A. Mey. 的干燥根和根茎,习称籽海,是人为地把人参种子撒播到山林野生状态下任其自然生长,10年之后才采挖的半野生山参[7]。从《中国药典》2005年版增补版开始,林下山参已被《中国药典》正式收录[8-10]。由于野山参濒临枯竭,2008年国家标准委颁布《野山参鉴定及分等质量》将林下山参纳入野山参的范畴[11]。林下山参的出现不仅解决了参、林争地的矛盾,而且对野山参资源的合理开发起到了积极的生态作用,同时也为山区农业结构的调整提供了新出路[12]。

目前,林下山参已成为高品质商品人参的主要来源,对其化学成分的研究也不断深入,已分离鉴定出多种皂苷类及非皂苷类成分。在利益的驱使下,林下山参市场上以假乱真、以次充好的现象时有发生,致使其质量良莠不齐。而《中国药典》中人参的鉴别项目仅有性状、显微和薄层鉴别,且未对林下山参和园参做出区分[10],不易于林下山参的整体质量控制。基于此,本文对林下山参的化学成分及鉴别评价的研究现状进行综述,以期为林下山参的质量评价及进一步开发利用提供参考。

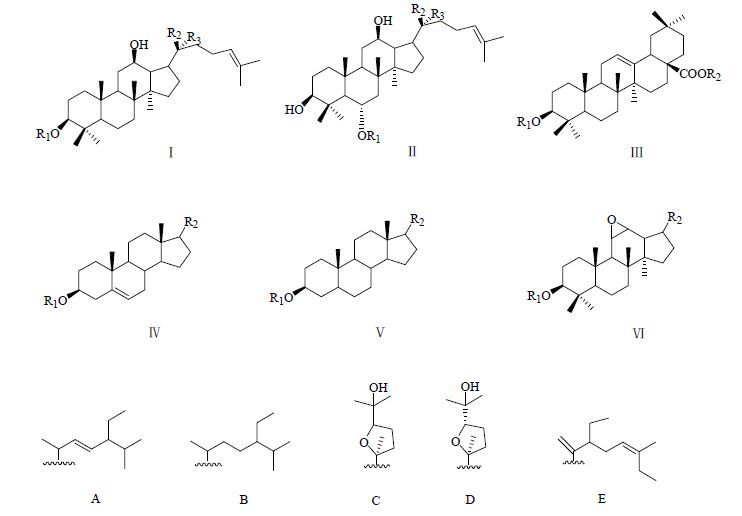

1 化学成分 1.1 皂苷类成分人参皂苷作为人参的主要有效成分在人参根中的量约为4%,是人参药用价值及活性评价的基础[13]。钟方丽[14]从林下山参中分离出11个原人参二醇型皂苷(PPD),9个原人参三醇型皂苷(PPT),并首次发现3个新的皂苷类化合物,分别命名为林下参皂苷A(31)、林下参皂苷B(32)、林下参皂苷C(33)。李海军[15]首次在林下山参中发现西洋参皂苷F6(25)。刘志等[16]首次从林下山参中发现了丙二酰基人参皂苷Rb1、Rb2、Rc、Rd(12~15),人参皂苷Ro(27)等酸性皂苷。迄今为止,相关学者利用硅胶柱色谱法、制备HPLC法等各种色谱分离技术和光谱鉴定技术,从林下山参中已分离鉴定皂苷类物质30余种,主要有PPD(1~15)、PPT(16~26)、齐墩果酸型皂苷(27)、甾体皂苷(28~30,33)及3个新的皂苷类化合物(31~33)。化合物的结构和名称见图 1和表 1。

|

图 1 林下山参中皂苷类化合物母核 (Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ) 和取代基 (A、B、C、D、E) 的化学结构 Fig.1 Nucleus structures (Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, and Ⅵ) and substituents (A, B, C, D, and E) of saponins in MCG |

|

|

表 1 林下山参中的主要皂苷类化合物 Table 1 Main saponins in MCG |

1.2 挥发油类成分

挥发油是人参中除皂苷之外的另一主要药效组分,具有抑菌消炎、抗癌、镇静等作用。钟方丽等[14]采用水蒸气蒸馏法从林下山参中提取挥发油,并用GC-MS联用技术鉴定了15个成分,主要成分为酯类(44.6%)和烷烃类(15.5%)。李海军等[21]采用硅胶柱色谱法从林下山参中共分离出40种挥发油成分,鉴定了其中18种成分,8种烷烃、7种酯类和3种其他脂溶性成分,占总量的89.5%。而冷蕾等[22]采用同样的提取和检测方法,鉴定了林下山参种子中26个挥发油成分。其中主要成分为油酸、油酸乙酯、顺式十八碳烯-9-酸甲酯和软脂酸,占样品总量的91.74%,烷烃类成分所占比例很少。

1.3 其他类成分林下山参中还含有烷烃(34、35)、烯醇(36~38)、甾醇(39~40)、有机酸(41~47)、儿茶酚(48)、酯(49)、蔗糖(50)、糖苷(51)等化合物[14-15, 23],化合物的名称及其部分结构式见表 2和图 2。此外,林下山参中也含有蛋白[24]以及对人体有益的Ca、Mg等常量元素,Fe、Zn、Cu、Mn、Cr、Mo、Co、Ni、V、Sr人体必需的10种微量元素[25]。总之,目前关于林下山参非皂苷类成分的分离与结构鉴定方面的报道还比较少,有待深入研究。

|

图 2 林下山参中其他类化学成分的部分结构式 Fig.2 Some chemical structures of other compounds from MCG |

|

|

表 2 林下山参中其他类化学成分 Table 2 Other compounds from MCG |

2 鉴别评价 2.1 林下山参与园参、野山参的鉴别评价 2.1.1 性状鉴别

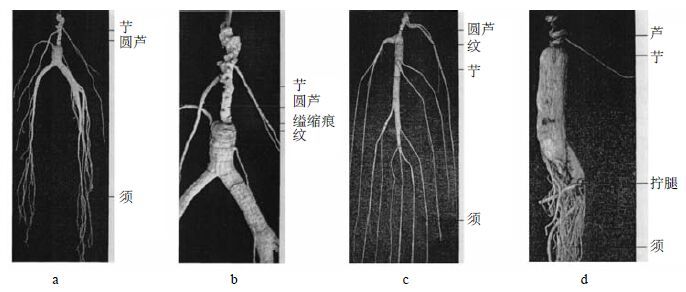

按生长环境和栽培方式的不同,可将人参分为野山参、林下山参和园参[26]。目前人参鉴别主要采用传统的性状鉴别,即“看五形、识六体”。五形指“须、芦、皮、纹、体”;六体指“灵、笨、老、嫩、横、顺”。观察野山参、林下山参和园参的性状特征[27-28],发现圆芦、下垂艼、铁线纹、分腿灵活自然、皮条须和珍珠点是林下山参重要的鉴别性状,而主根、皮色等特征具有广泛的个体差异,是鉴别的次要性状。野山参、林下山参、园参的性状特征[28]见图 3。

|

图 3 野山参 (a、b)、林下山参 (c) 和园参 (d) Fig.3 Mountain wild ginseng (MWG, a and b), MCG (c), and field cultivated ginseng (FCG, d) |

2.1.2 显微及红外光谱鉴别

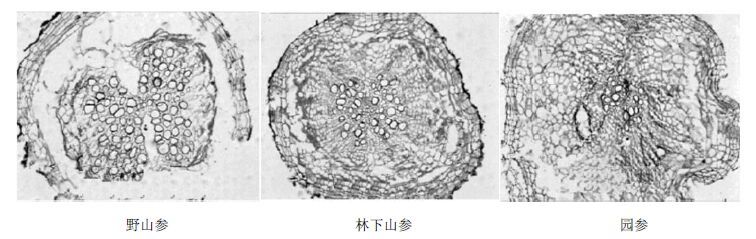

除了性状鉴别,显微鉴别和红外光谱也是常用的鉴别方法。徐世义等[27]比较野山参、林下山参和园参的主根、须根的横切面显微特征,发现主根中的草酸钙簇晶、须根中的木质部有一定的差异。尤其是须根木质部占整体的比例与生长年限呈正比,在不破坏人参主体的情况下,仅取一段须根即可用于三者的鉴别。野山参、林下山参、园参须根横切面显微特征[27]见图 4。卜海博等[29]将红外光谱仪和显微镜结合,使用多元散射校正和SG(Savitzky-Golay filter)平滑的预处理方法,建立了林下山参和园参的识别模型,模型鉴别的准确率达到100%。Liu等[26]采用傅里叶变换红外光谱法(FTIR)并结合2阶导数谱和2维相关红外光谱技术(2D-IR),对野山参、林下山参和园参进行3级鉴别研究,结果表明该方法能快速、有效、无损的对野山参、林下山参和园参进行区分。

|

图 4 野山参、林下山参、园参须根横切面示木质部 Fig.4 Fibrous root xylems in cross section of MWG, MCG, and FCG |

2.1.3 化学成分鉴别

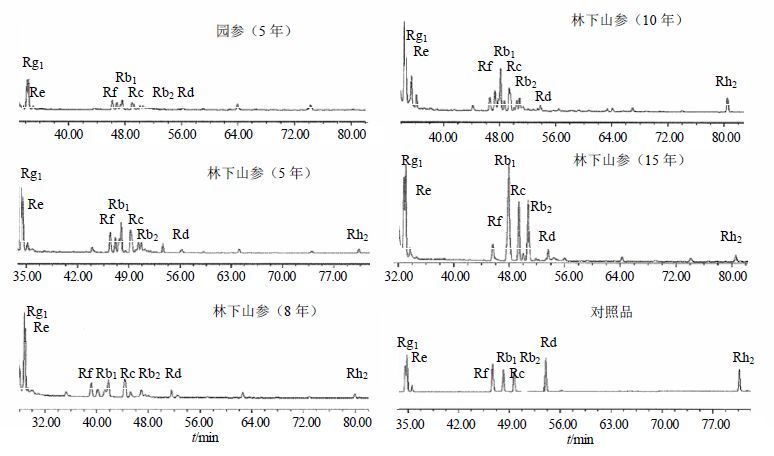

研究表明林下山参、野山参和园参在皂苷种类上相似,量上有差异。而指纹图谱是近年来用于表征中药中多成分特征的一种分析方法,其能反映中药中所共有的、具有特异性的某类或数类成分,是国际公认的一种综合的、宏观的质量评价手段[30]。指纹图谱的引入,为林下山参的鉴别评价开辟了一条新路径。当前主要采用HPLC法对林下山参进行指纹图谱研究。徐世义等[31]建立了以人参皂苷Rg1为参照物峰的林下山参HPLC指纹图谱,对比野山参的指纹图谱发现二者相似,而野山参所含组分在数量及含量上略高于林下山参。野山参和林下山参HPLC指纹图谱[31]见图 5。Yong等[32]对比研究了林下山参和园参的总皂苷HPLC指纹图谱,结果显示二者的皂苷成分和量是不同的,林下山参的皂苷量高于园参,并且在林下山参中检测到了园参中没有的人参皂苷Rh2。林下山参和园参HPLC指纹图谱[32]见图 6。

|

图 5 野山参 (A) 和林下山参 (B) HPLC 指纹图谱 Fig.5 HPLC fingerprint for MWG (A) and MCG (B) |

|

图 6 园参和林下山参总皂苷HPLC 图谱 Fig.6 HPLC of total ginsenosides accumulated in FCG and MCG |

另外,研究表明林下山参和园参中多糖[33]、蛋白[34]、无机元素[35]也存在一定的差异,总体上林下山参在有效成分的量上优于园参。

2.1.4 分子鉴别随着分子生物技术的迅速发展,DNA分子标记技术日趋成熟,中药鉴定已经进入分子时代[36]。近年来,相关学者基于BAC文库和高通量测序技术进行人参基因组的探索[37],并利用叶绿体基因组确立了人参属药用植物的遗传关系[38],为进行人参DNA分子鉴别研究提供了良好的平台。RAPD[39]、RFLP[40]、AFLP[41]、DNA条形码[42]等技术相继用于人参属药用植物的鉴别。

而在人参种内水平,RAPD[43]、DALP[44]等DNA分子标记技术也已用于野生和栽培类型人参的鉴别。王帅等[45]采用DALP分子标记技术,建立了林下山参与园参的DALP指纹图谱,经对比筛选出林下山参共有而园参没有的6条特异性DNA片段,可以作为林下山参与园参特异鉴别的方法。Kwon等[46]通过抑制性扣除杂交法分离出在野山参和林下山参中特定表达的pNRT2基因。结果显示,pNRT2基因在野山参和林下山参中的表达相似,而相比园参pNRT2基因的表达显著上调,pNRT2基因的差异性表达可用于鉴别野山参、林下山参与园参。

DNA分子鉴别是对传统鉴别技术的有益补充,由于研究对象为DNA,鉴别结果不受生长环境、生长发育阶段、外观形态、样本组织部位等因素的影响,从分子水平上为林下山参、园参和野山参的鉴别提供一种准确、可靠的依据。

2.2 不同生长年限林下山参的鉴别评价 2.2.1 性状鉴别目前主要通过芦头形状、芦碗数,辅以“体”“纹”“须”等性状特征判断人参的生长年限。如10年生的林下山参特征为“芦头挺直,主根胖而圆乎乎,虽已成形,但显稚嫩”;15年生的林下山参“芦头拐弯,参体开始横卧而生,主根胖而有凹陷,初见不规则的圆柱”;而20年生的林下山参特征为“芦头压缩成萦迂曲旋状的鹰脖芦,主根外表有凹有凸还有体须,体征逐年貌似山参”[14]。此外,研究表明人参生长年限和主根的质量存在着幂函数的关系,可用于年限鉴别[47]。Zhou等[48]也发现,1~12年生林下山参主根和芦头的总质量、总长度与生长年限呈正相关,并且芦头的增长率高于主根。然而这些性状特征易受外界因素的影响,与参龄之间并没有精确地对应关系,而且在很大程度上依赖于老药工的经验,主观性较大,致使年限鉴定的误差较大。

2.2.2 显微及红外光谱鉴别不同生长年限的林下山参的显微特征也不相同。郑秀茜等[49]研究结果表明,石柱参须根中显微特征物草酸钙簇晶的量随着年限的增长而下降。Liang等[50]通过石蜡切片从1~6年的林下山参主根中观测到了清晰的年轮,然而当其参龄超过6年时年轮不再清晰,不能精确地反映生长年限。

红外光谱具有高效、快速、可进行无损检测等优点,也可用于对不同生长年限的人参鉴别[51-52]。卜海博等[53]采集12、15年生林下山参的近红外光谱,对光谱进行预处理后结合主成分分析-马氏距离法进行判别分析,所建立的模型对不同生长年限的林下山参能正确分类。

2.2.3 化学成分鉴别不同生长年限的林下山参中人参皂苷、多糖等有效成分的积累呈现一定的变化趋势。Zhang等[54]对6~17年生林下山参中皂苷和多糖的量进行分析,结果表明林下山参中总皂苷,PPD,PPT,人参皂苷Rg1、Re、Rb1、Rc、Rb2、Rd,淀粉,果胶的量与其生长年限呈负相关。而Yong等[32]研究了5~15年林下山参的总皂苷HPLC指纹图谱(图 6),结果表明随着参龄的增长林下山参中总皂苷的量略呈增高的趋势。在人参根中,人参皂苷Rb1、Rb2、Rc、Rd、Re、Rg1 6种皂苷的质量分数占总皂苷的90%以上[55],目前研究也多围绕这6种人参单体皂苷进行。何绍玉等[56]用HPLC法对9~14年生林下山参中的上述6种人参单体皂苷进行定量测定,结果6种人参皂苷总量随参龄的增长而增高。而郑毅男[57]用同样的方法测定5~14年生林下山参中的同样6种单体皂苷量,得到的结果却相反。张兰兰等[58-59]研究表明,5~17年生林下山参根和叶中皂苷类成分的量大体上都存在升高-降低-升高的变化过程,林下山参根中各皂苷类成分的量在10年时最高、14年时最低;而14年时林下山参叶中各皂苷类成分的含量却最高。综上,人参皂苷在人参主根内是不断地变化的,在一定程度上反映了人参的年份差异,但是结果易受样本来源、样本量及样品前处理方法的影响,每一年的刻录在人参皂苷上没有具体体现,不能准确地指示年限。

通过植物代谢组学技术对不同生长年限的人参代谢物进行全成分分析,筛选出代谢标识物也可完成对年限的鉴定。高通量分析技术LC-MS、GC-MS、NMR结合多变量统计分析方法为研究纷繁复杂的植物次生代谢产物提供了可能。Kim等[60]利用UPLC-Q-TOF/MS技术对60个1~6年生园参主根进行分析,通过RF、PAM、PLS-DA方法筛选代谢标识物,并用PCA和HCA等多变量统计分析方法成功将1~6年生园参区分开。Kim等[61]采用同样的方法对30个4~6年生园参须根进行分析,筛选出10个代谢标识物并鉴定了其中7个,该方法能对市场上常用的4~6年生园参进行鉴别。基于植物代谢组学策略的GC-MS[62-63]、NMR[64-65]技术,也已用于园参的年限鉴别。目前利用植物代谢组学技术进行人参年限鉴别的研究主要集中在1~6年生园参,缺少对高参龄的林下山参年限鉴别研究。

2.2.4 分子鉴别分子水平上年限的刻录主要体现在端粒长度的变化上。黄璐琦课题组基于人参端粒和端粒酶的分子机制,探索了不同产地、不同品种林下山参端粒长度与年限的关系[50, 66]。其课题组通过TRAP-PCR技术分析发现,人参芦头以下1~2 cm主根木质部处刻录了所有的年限。2~8年生大马牙品种的林下山参平均端粒长度随着年限的增长逐渐延长,而2~14年生石柱参的平均端粒长度随年限的变化趋势恰好相反,并建立了生长年限关于端粒长度的数学模型。研究表明不同品种之间林下山参端粒长度有显著差异,而相同品种不同产地的林下山参端粒长度无显著差异。该研究从分子水平上提供了一种可操作、可量化、基本实现不破坏参型、不受生长环境影响的科学、准确的林下山参年限鉴定技术。

2.3 不同产地林下山参的鉴别评价 2.3.1 化学成分鉴别由于受温度、光照、水土等环境因素的影响,不同产地林下山参的质量参差不齐。崔丽丽等[67]采用比色法和高效液相色谱法分别测定了吉林省不同产地林下山参中人参总皂苷和7种主要人参皂苷(Rb1、Rb2、Rc、Rd、Re、Rf、Rg1)的量。结果表明不同产地的林下山参人参皂苷量存在差异,建议各地区应根据皂苷量高低选择适合的采收期,以便合理利用林下山参资源。

不同的生长环境下人参将诱导表达不同的蛋白质,蛋白质的量高低可间接反映各产地间的地域性差别。卢聪等[68]首次使用多肽阵列技术对不同产地5年生园参的蛋白差异进行研究,结果表明高纬度与低纬度地区园参蛋白间差异较大,获得的园参蛋白特征性表达图谱可用于不同产地的人参鉴别。另外,研究表明[69-71]不同产地4~5年生园参中超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)、苹果酸脱氢酶(MDH)、淀粉酶(AMY)、酯酶(EST)和酸性磷酸酯酶(ACP)活力差别很大,它们可以作为不同产地园参质量评价的指标之一。此外,不同产地园参中的糖类量同样存在不同程度的差异,且差异大小与产地的地理位置存在一定的关系[72-73]。

研究表明,利用植物代谢组学技术对不同产地人参进行代谢产物分析,获得具有产地特征的代谢标识物,也可完成对产地的鉴别[74-75]。

2.3.2 分子鉴别中药不同产地的鉴别本质是解决其种下不同居群水平的鉴别问题,DNA分子标记技术可用于寻找产地鉴别的分子标记。Um等[76]采用RAPD结合PCR-RFLP分子标记技术分析来自中国和韩国4个产地的人参并构建DNA指纹图谱,结果表明4个产地人参的相似系数极低,可用于区分不同产地的人参,为分子水平上的产地鉴别做了有益尝试。

然而,不足的是目前产地鉴别评价的研究对象仍以园参为主,亟需对国内不同产地的林下山参进行系统性评价研究,以指导林下山参种植地点的选择。

3 结语林下培育人参是一种高效复合的生态经济模式,可有效缓解高经济效益人参种植业与高生态效益林业之间的矛盾[77]。目前已从人参中分离鉴定出200多个皂苷和非皂苷类成分[78],而研究对象多属于园参范畴,对林下山参的化学成分研究不够充分。林下山参的生长条件和野山参相似,而生长时间高于园参低于野山参,其化学成分肯定有别于园参和野山参。林下山参独特的化学成分也是其特殊药用价值的关键所在,因此需要进一步对其化学成分进行深入研究,明确林下山参与园参、野山参化学成分之间的差异,为林下山参替代野山参提供科学依据。

随着高通量、高灵敏、高精准度的分析技术的发展,红外光谱技术、植物代谢组学技术、DNA分子标记技术等高新技术已逐渐应用到人参鉴别评价中。尽管研究对象多以园参为主,但是这些高新技术的出现仍是对传统性状鉴别、显微鉴别、理化鉴别的有效补充,同时可借鉴用于林下山参的鉴别评价。然而,任何单一的鉴别技术都存在一定的局限性,重要的是要充分了解和应用其优势,多种鉴别方法相互配合、相互补充,才能实现鉴别方法的有效、准确、快速、实用的有机统一。如将DNA分子标记技术、植物代谢组学技术和功能基因分析技术三者相结合。DNA分子标记技术可从分子水平上标记不同栽培类型、不同生长年限、不同产地林下山参的差异,而通过植物代谢组学技术可寻找对差异影响较大的代谢标识物,再结合功能基因分析技术鉴定与主要活性成分和代谢标识物相关的功能基因,充分发挥3种鉴定技术的优势,对林下山参进行全面、客观、准确的鉴别评价。

林下山参的主要药用部位为根,而研究表明人参地上部位(叶、果实)的药理活性和化学组成不同于根茎。人参叶的总皂苷量[79]、降血糖活性[80]甚至高于根茎。而现今对林下山参不同部位的鉴别评价研究较少,地上部位开发利用不足,一般任其掉落腐烂而造成资源浪费,所以应重视对林下山参不同部位的对比研究,加强对林下山参地上部位综合开发以提高其应用价值。

| [1] | 郑超楠, 南极星, 郭建鹏, 等. 林下山参水提液缓解运动性疲劳的研究[J]. 食品工业科技, 2012,33 (18) :352–354. |

| [2] | Pan H Y, Qu Y, Zhang J K, et al. Antioxidant activity of ginseng cultivated under mountainous forest with different growing years[J]. J Ginseng Res, 2013, 37 (2) :355–360 . |

| [3] | Fu Y, Yin Z, Wu L, et al. Fermentation of ginseng extracts by penicillium simplicissimum GS33 and anti-ovarian cancer activity of fermented products[J]. World J Microbiol Biotechnol, 2014, 30 (3) :1019–1025 . |

| [4] | Zhao H F, Li Q, Pei X R, et al. Long-term ginsenosides administation prevents memory impairment in aged C57BL/6J mice by up-regulating the synaptic plasticity-related proteins in hippocampus[J]. Behav Brain Res, 2009, 201 (2) :311–317 . |

| [5] | 徐旭, 于绍成, 窦德强. 园参与林下山参对小鼠免疫功能影响的比较[J]. 人参研究, 2014,26 (4) :2–4. |

| [6] | Jovanovski E, Jenkins A, Dias A G, et al. Effects of Korean red ginseng (Panax ginseng C. A. Mayer) and its isolated ginsenosides and polysaccharides on arterial stiffness in healthy individuals[J]. Am J Hypertens, 2010, 23 (5) :469–472 . |

| [7] | 郝乘仪, 李妍. 林下参研究进展[J]. 吉林医药学院学报, 2011,32 (2) :105–108. |

| [8] | 中国药典[S]. 一部增补本. 2005. |

| [9] | 中国药典[S]. 一部. 2010. |

| [10] | 中国药典[S]. 一部. 2015. |

| [11] | GB/T18765-2008野山参鉴定及分等质量[S]. 2008. |

| [12] | 张亚玉, 孙海. 发展林下护育人参关键技术研究[J]. 中国林副特产, 2010,107 (4) :41–42. |

| [13] | 李翔国, 全炳武, 李虎林, 等. 人参皂苷量变异的研究进展[J]. 中草药, 2012,43 (11) :2300–2304. |

| [14] | 钟方丽. 林下参化学成分及其生物活性的研究[D]. 长春: 吉林大学, 2008. |

| [15] | 李海军. 林下参化学成分及SD大鼠皮下注射Rh2药理和药动学的研究[D]. 长春: 吉林大学, 2012. |

| [16] | 刘志, 阮长春, 刘天志, 等. HPLC法同时测定林下参、鲜人参、生晒参和红参中14种人参皂苷[J]. 中草药, 2012,43 (12) :2431–2434. |

| [17] | 钟方丽, 刘金平, 卢丹, 等. 林下参化学成分的研究[J]. 中成药, 2008,30 (2) :241–243. |

| [18] | 钟方丽, 刘金平, 卢丹, 等. 林下参的化学成分研究[J]. 中草药, 2009,40 (6) :869–871. |

| [19] | 李海军, 刘金平, 卢丹, 等. 林下参化学成分的研究[J]. 中国实验方剂学杂志, 2010,16 (11) :38–40. |

| [20] | 孙海, 张亚玉, 王英平, 等. 利用HPLC/MS对野山参和林下参皂苷的分析[J]. 特产研究, 2012,33 (3) :52–55. |

| [21] | 李海军, 明磊, 卢丹, 等. 林下参挥发性成分的GC-MS分析[J]. 中国实验方剂学杂志, 2010,16 (14) :91–92. |

| [22] | 冷蕾, 赵岩, 钟方丽, 等. 林下参种子油化学成分的GC-MS分析[J]. 特产研究, 2007 (2) :64–66. |

| [23] | 冷蕾. 林下参种子化学成分及其生物活性的研究[D]. 长春: 吉林大学, 2007. |

| [24] | 李红艳. 人参蛋白活性研究[D]. 长春: 长春中医药大学, 2010. |

| [25] | 王鹏, 明磊, 李海军, 等. 林下参根及叶片中无机元素的分析[J]. 人参研究, 2010,22 (3) :6–8. |

| [26] | Liu D, Li Y, Xu H, et al. Differentiation of the root of cultivated ginseng, mountain cultivated ginseng and mountain wild ginseng using FT-IR and two-dimensional correlation IR spectroscopy[J]. J Mol Struct, 2008, 883 :228–235 . |

| [27] | 徐世义, 李可欣, 史德武, 等. 野山参、林下山参、趴货、园参性状及显微特征的比较研究[J]. 中草药, 2013,44 (16) :2304–2307. |

| [28] | 徐世义. 林下参的生药学研究[D]. 沈阳: 沈阳药科大学, 2007. |

| [29] | 卜海博, 王峰, 林宏英, 等. 显微红外光谱法无损识别林下山参与园参[J]. 光谱学与光谱分析, 2013,33 (11) :3028–3031. |

| [30] | 黄立兰, 程文胜, 陈耀娣, 等. 人参指纹图谱的研究进展[J]. 中草药, 2013,44 (2) :241–246. |

| [31] | 徐世义, 孙国祥, 慕善学, 等. 林下山参与野山参HPLC指纹图谱比较研究[J]. 中药材, 2013,36 (2) :213–216. |

| [32] | Yong E C, Yong S K, Yi M J, et al. Physiological and chemical characteristics of field-and mountain-cultivated ginseng roots[J]. J Plant Biol, 2007, 50 (2) :198–205 . |

| [33] | 白雪媛, 赵雨, 刘海龙, 等. 不同品种和年限人参中糖类含量比较研究[J]. 安徽农业科学, 2012,40 (1) :152–153. |

| [34] | 郝建勋. 人参产品的质量评价及其影响因素[D]. 长春: 吉林农业大学, 2012. |

| [35] | 张建逵, 康廷国, 窦德强. 林下山参与园参无机元素的聚类分析和主成分分析[J]. 中草药, 2012,43 (9) :1835–1840. |

| [36] | Chen S, Pang X, Song J, et al. A renaissance in herbal medicine identification: from morphology to DNA[J]. Biotechnol Adv, 2014, 32 (7) :1237–1244 . |

| [37] | Hong C P, Lee S J, Park J Y, et al. Construction of a BAC library of Korean ginseng and initial analysis of BAC-end sequences[J]. Mol Gen Genom, 2004, 271 (6) :709–716 . |

| [38] | Kim K J, Lee H L. Complete Chloroplast Genome sequences from Korean ginseng (Panax schinseng Nees) and comparative analysis of sequence evolution among 17 vascular plants[J]. DNA Res, 2004, 11 (4) :247–261 . |

| [39] | Kim H J, Lim C J, Cho J H, et al. Molecular differentiation of panax species by RAPD analysis[J]. Arch Pharm Res, 2003, 26 (8) :601–605 . |

| [40] | Fushimi H, Komatsu K, Isobe M, et al. Application of PCR-RFLP and MASA analyses on 18S ribosomal RNA gene sequence for the identification of three ginseng drugs[J]. Biol Pharm Bull, 1997, 20 (7) :765–769 . |

| [41] | Ha W Y, Shaw P C, Liu J, et al. Authentication of Panax ginseng and Panax quinquefolius using amplified fragment length polymorphism (AFLP) and directed amplification of minisatellite region DNA (DAMD)[J]. J Agric Food Chem, 2002, 50 (7) :1871–1875 . |

| [42] | Chen X, Liao B, Song J, et al. A fast SNP identification and analysis of intraspecific variation in the medicinal Panax species based on DNA barcoding[J]. Gene, 2013, 530 (1) :39–43 . |

| [43] | 丁建弥, 万树文, 梅其春. 野山参与移山参、栽培参的鉴定技术研究[J]. 上海预防医学杂志, 2001,13 (8) :369–371. |

| [44] | 王琼, 程舟, 张陆, 等. 野山人参和栽培人参的DALP指纹图谱[J]. 复旦学报: 自然科学版, 2004,43 (6) :1030–1034. |

| [45] | 王帅, 王慧, 张丽华, 等. 林下参与栽培参扩增片段长度多态性指纹图谱鉴定[J]. 中国药学杂志, 2013,48 (9) :677–680. |

| [46] | Kwon K, Park W, Kang W, et al. Identification and analysis of differentially expressed genes in mountain cultivated ginseng and mountain wild ginseng[J]. J Acupunct Meridian Stud, 2011, 4 (2) :123–128 . |

| [47] | 刘兴权, 王荣生, 钱素文, 等. 野生人参的生长发育规律[J]. 中国林副特产, 1992,20 (1) :6–7. |

| [48] | Zhou Z X, Qu Y, Dou D Q, et al. The ginsenoside profile of ginseng cultivated under mountainous forest[J]. J Med Plants Res, 2011, 5 (3) :410–419 . |

| [49] | 郑秀茜, 王晶, 潘凤月, 等. 不同年限园参和石柱参不同部位的显微定量鉴别[J]. 沈阳药科大学学报, 2013,30 (5) :392–398. |

| [50] | Liang J, Jiang C, Peng H, et al. Analysis of the age of Panax ginseng based on telomere length and telomerase activity[J]. Sci Rep, 2015, 5 :7985. |

| [51] | 詹达琦, 张晓明, 孙素琴. 基于小波变换的二维红外相关光谱鉴别人参的生长年限[J]. 光谱学与光谱分析, 2007,27 (8) :1497–1501. |

| [52] | Kwon Y K, Ahn M S, Park J S, et al. Discrimination of cultivation ages and cultivars of ginseng leaves using Fourier transform infrared spectroscopy combined with multivariate analysis[J]. J Ginseng Res, 2014, 38 (1) :52–58 . |

| [53] | 卜海博, 聂黎行, 王丹, 等. 近红外光谱法无损识别林下山参及其生长年限[J]. 光谱学与光谱分析, 2012,32 (7) :1801–1805. |

| [54] | Zhang J, Gao R, Dou D, et al. The ginsenosides and carbohydrate profilesof ginseng cultivated under mountainousforest[J]. Pharmacogn Mag, 2013, 9 (36) :38–43 . |

| [55] | Sollorz G. Quality evaluation of ginseng roots. quantitative HPLC determination of ginsenosides[J]. Dtsch Apoth Ztg, 1985, 125 (41) :2052–2055 . |

| [56] | 何绍玉, 李伟, 郑毅男, 等. 林下山参与园参中腺苷和人参皂苷含量比较分析[J]. 药物分析杂志, 2010,30 (9) :1701–1706. |

| [57] | 郑毅男. 林下参人参皂苷分析[J]. 吉林农业大学学报, 2008,30 (4) :486–491. |

| [58] | 张兰兰, 高文远, 宋兆辉, 等. 不同年份林下山参叶中皂苷类成分含量变化研究[J]. 中国中药杂志, 2012,37 (17) :2530–2533. |

| [59] | Zhang L L, Gao W Y, Zhou S P, et al. Application of UPLC to separation and analysis of ginsenosides from cultivated ginseng and forest-grown wild ginseng[J]. Lat Am J Pharm, 2011, 30 (5) :991–995 . |

| [60] | Kim N, Kim K, Choi B Y, et al. Metabolomic approach for age discrimination of Panax ginseng using UPLC-Q-Tof MS[J]. J Agric Food Chem, 2011, 59 (19) :10435–10441 . |

| [61] | Kim N, Kim K, Lee D, et al. Nontargeted metabolomics approach for age differentiation and structure interpretation of age-dependent key constituents in hairy roots of Panax ginseng[J]. J Nat Prod, 2012, 75 (10) :1777–1784 . |

| [62] | Park H, Lee S, Hyun S, et al. Gas chromatography/mass spectrometry-based metabolic profiling and differentiation of ginseng roots according to cultivation age using variable selection[J]. J AOAC Int, 2013, 96 (6) :1266–1272 . |

| [63] | Cui S, Wang J, Yang L, et al. Qualitative and quantitative analysis on aroma characteristics of ginseng at different ages using E-nose and GC-MS combined with chemometrics[J]. J Pharm Biomed Anal, 2015, 102 :64–77 . |

| [64] | Lin W, Lu H, Lee M, et al. Evaluation of the cultivation age of dried ginseng radix and its commercial products by using 1H-NMR fingerprint analysis[J]. Am J Chin Med, 2010, 38 (1) :205–218 . |

| [65] | Yang S O, Shin Y S, Hyun S H, et al. NMR-based metabolic profiling and differentiation of ginseng roots according to cultivation ages[J]. J Pharm Biomed Anal, 2012, 58 :19–26 . |

| [66] | 程春松. 基于端粒研究的人参年限鉴定及数学模型的构建[D]. 合肥: 安徽中医药大学, 2013. |

| [67] | 崔丽丽, 逄世峰, 王英平, 等. 吉林省不同产地不同年限林下参皂苷含量比较[J]. 吉林农业大学学报, 2013,35 (4) :427–432. |

| [68] | 卢聪, 鲍勇刚, 赵树民, 等. 不同产地人参蛋白差异研究[J]. 中国现代中药, 2015,17 (1) :6–10. |

| [69] | 李红艳, 赵雨, 张鑫, 等. 不同产地、不同生长年限人参SOD的比较[J]. 中国医院药学杂志, 2010,30 (12) :994–996. |

| [70] | 邢楠楠, 赵雨, 刘宏, 等. 不同产地、不同年限人参中淀粉酶、酯酶、酸性磷酸酯酶的活力比较[J]. 中国现代应用药学, 2011,28 (1) :44–47. |

| [71] | 刘宏, 赵雨, 邢楠楠, 等. 不同产地、不同年限人参中3种同工酶活力比较[J]. 中国医院药学杂志, 2011,31 (14) :1149–1152. |

| [72] | 白雪媛, 赵雨, 刘海龙, 等. 不同产地人参中的总糖、还原糖和可溶性多糖含量的比较研究[J]. 中国现代应用药学, 2012,29 (1) :39–42. |

| [73] | 黄丽红, 刘海龙, 陈雨, 等. 不同产地、年限和生长时期人参中淀粉含量的比较研究[J]. 辽宁中医杂志, 2013,40 (6) :1207–1209. |

| [74] | Lee D Y, Kim J K, Shrestha S, et al. Quality evaluation of Panax ginseng roots using a rapid resolution LC-QTOF/MS-based metabolomics approach[J]. Molecules, 2013, 18 (12) :14849–14861 . |

| [75] | Kang J, Lee S, Kang S, et al. NMR-based metabolomics approach for the differentiation of ginseng (Panax ginseng) roots from different origins[J]. Arch Pharm Res, 2008, 31 (3) :330–336 . |

| [76] | Um J Y, Chung H S, Kim M S, et al. Molecular authentication of Panax species by RAPD analysis and PCR-RFLP[J]. Biol Pharm Bull, 2001, 24 (8) :872–875 . |

| [77] | 王贺新, 宋相录. 我国林下育参研究现状及其复合经营效益[J]. 辽宁林业科技, 2002 (6) :32–34. |

| [78] | Chen X P, Lin Y P, Hu Y Z, et al. Phytochemistry, metabolism, and metabolomics of ginseng[J]. Chin Herb Med, 2015, 7 (2) :98–108 . |

| [79] | Shin W, Wang Y, Li J, et al. Investigation of ginsenosides in different parts and ages of Panax ginseng[J]. Food Chem, 2007, 102 (3) :664–668 . |

| [80] | Xie J T, Wang C Z, Wang A B, et al. Antihyperglycemic effects of total ginsenosides from leaves and stem of Panax ginseng[J]. Acta Pharmacol Sin, 2005, 26 (9) :1104–1110 . |

2016, Vol. 47

2016, Vol. 47