2. 中药制药过程新技术国家重点实验室, 江苏 连云港 222001;

3. 苏州市中医医院中医药研究所, 江苏 苏州 215003

2. State Key Laboratory of New Technology for Chinese Medicine Pharmaceutical Process, Lianyungang 222001, China;

3. Institute of Traditional Chinese Medicine, Suzhou Hospital of Traditional Chinese Medicine, Suzhou 215003, China

金黄凝胶为江苏康缘药业股份有限公司研发的新药,组方是苏州市中医院骨伤科的协定处方,由天花粉、赤芍等5味中药组成,临床用于软组织损伤、骨折早期及骨性关节炎等病症,尤其对热性肿痛效果较好;原制剂为油膏,易引起炎症、起红点等皮疹副反应,且临床使用不便、不易清洗。

凝胶剂作为一种新型的外用制剂,适用于皮肤、黏膜及腔道,具有使用方便、舒适、生物相容性好等多种优点,可容纳中药复方的极细药粉、提取物等,工艺条件不苛刻,适合中药复方制剂的生产现状,便于推广应用[1, 2]。本实验系统评价凝胶剂的各指标,并进行本方的成型工艺研究,初步确定制剂成型工艺,为本方凝胶剂的成型工艺优化奠定基础。

1 仪器与材料Mettler AE240电子分析天平,梅特勒-托利多(上海)有限公司;LDZ5-2型低速离心机,北京京力离心机有限公司;HH-6电热恒温水浴锅,国华电器有限公司;DGF30/23 II-A型电热鼓风干燥箱,南京实验仪器;KQ-500超声洗涤器,昆山超声仪器有限公司;PBS-10 pH计,赛多利斯。

金黄凝胶提取物,自制;卡波姆940,武汉银河化工股份有限公司,批号20111010;甘油(批号20130105)、丙二醇(批号T20111028)、三乙醇胺(20130110),国药集团化学试剂有限公司。

2 评价指标建立及测定 2.1 评价指标《中国药典》2010年版一部规定凝胶剂应均匀、细腻,在常温时保持凝胶状,不干涸或液化。参照相关文献资料[2, 3, 4, 5, 6],以凝胶剂成型性、光泽性、涂展性、均匀度、稳定性、pH值为指标,增加失水率指标,考察凝胶剂的成型情况等,同时测定凝胶剂黏度,确定本凝胶剂的黏度范围。

2.2 稳定性[2-4] 2.2.1 离心试验凝胶剂3 000 r/min离心30 min,观察凝胶剂分层、结块及其他外观变化。

2.2.2 低温试验凝胶剂密封置冰箱(-20 ℃)冷藏24 h,观察凝胶剂分层、结块及其他外观变化。

2.2.3 热恒温试验凝胶剂密封置于55 ℃水浴锅内6 h,观察凝胶剂分层、结块及其他外观变化。

2.3 pH测定[5]分别称取2 g凝胶剂,加纯化水40 mL,超声溶解,pH计测定pH值。

2.4 黏度测定采用NDJ-5S旋转黏度计,根据凝胶剂情况选择不同转子、转速,20 ℃测量凝胶剂黏度。

2.5 失水率测定[6]称定适量凝胶剂放入培养皿中,记录为M0,放入烘箱55 ℃干燥,每隔1 h取出,放冷,称定质量,记为Mi,继续干燥至质量不再减失为干燥终点。

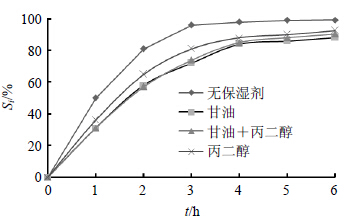

分别计算各时刻失水率(Si)。以干燥时间(t)为横坐标,Si为纵坐标,绘制保湿剂Si-t曲线。

Si=(M0-Mi)/M湿

Si为i时刻失水率,M0为干燥前总质量,Mi为i时刻总质量,M湿为保湿剂加水的质量

3 方法与结果 3.1 金黄凝胶剂的制备称取处方量的卡波姆撒于适量水上,静置溶胀后,加入处方量的保湿剂、提取物搅匀后,再加入处方量的三乙醇胺,加水至处方量,搅匀即得。

3.2 凝胶剂成型工艺研究 3.2.1 卡波姆用量考察称取0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 g的卡波姆,分别撒于水面上,静置溶胀后,加入甘油10 g、干膏粉4 g搅匀后,再加入三乙醇胺1 g,加水至100 g,搅匀,即得金黄凝胶。以成型性、稳定性为评价指标,考察卡波姆用量,结果见表 1。

| 表 1 卡波姆用量对制备凝胶的影响 Table 1 Effects of different amounts of carbopol on preparation of gel |

结果表明,卡波姆用量超过0.5 g时均能形成凝胶;卡波姆用量超过1.5 g时,黏度超过100 Pa∙s,黏度较大不易涂布;卡波姆用量为1.0 g时,能形成凝胶,制得凝胶表面光滑有光泽;且稳定性试验结果显示,经离心、冷冻、恒温试验后,该凝胶剂外观均匀不变、且不分层。

3.2.2 保湿剂筛选分别称取卡波姆1 g,平行4份,撒于水面上,静置溶胀后,分别不加保湿剂、加10 g甘油、甘油-丙二醇(1∶1)、丙二醇搅匀后,加入干浸膏粉4 g搅匀后,再加入三乙醇胺1 g,加水至100 g,搅匀,即得。

以成型性、稳定性、失水率为评价指标,考察保湿剂种类,结果见表 2和图 1。

| 表 2 保湿剂对制备凝胶的影响 Table 2 Effects of different amounts of humectants on preparation of gel |

| 图 1 不同保湿剂失水率曲线Fig.1 Water loss rate curves of different humectants |

结果表明:(1)本凝胶剂需加入保湿剂,加入保湿剂制得凝胶剂表面光滑有光泽,易于涂布;经离心、冷冻、恒温试验后,加保湿剂的凝胶剂均无分层且外观变化不明显;(2)甘油组、甘油-丙二醇(1∶1)组失水速率较为接近,均低于丙二醇组;同时甘油组终点失水率低于甘油-丙二醇(1∶1)组。因此以甘油为保湿剂。

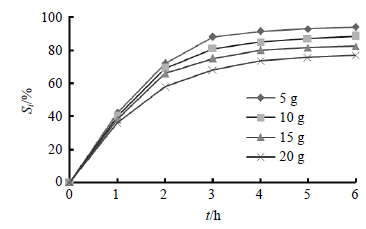

3.2.3 甘油用量考察分别称取卡波姆1 g,平行4份,撒于水面上,静置溶胀后,分别加入5、10、15、20 g的甘油搅匀后,加入干浸膏粉4 g搅匀后,再加入三乙醇胺1 g,加水至100 g,搅匀即得。以成型性、稳定性、失水率为评价指标,考察甘油用量,结果见表 3和图 2。结果表明:(1)制得各凝胶剂表面光滑平整、透明、均匀细腻、易于涂布;经离心、冷冻、恒温试验后,凝胶剂无分层且外观变化不明显;(2)随着甘油用量增大,失水速率、失水率降低,10、15 g甘油的失水速率、终点失水率较为接近,结合成本,本凝胶剂中甘油用量应高于5 g。

| 表 3 甘油用量对制备凝胶的影响 Table 3 Effect of different amounts of glycerol on preparation of gel |

| 图 2 不同用量甘油失水率曲线Fig.2 Water loss rate curves of different amountsof glycerol |

分别称取卡波姆1 g,平行7份,撒于水面上,静置溶胀后,分别加入甘油10 g、干浸膏粉4 g搅匀后,分别加入0、0.2、0.5、0.8、1.0、1.5、2.0 g三乙醇胺,加水至100 g,搅匀即得。

以成型性、稳定性、pH值为评价指标,考察三乙醇胺用量,结果见表 4。

| 表 4 三乙醇胺用量对制备凝胶的影响 Table 4 Effects of different amounts of triethanolamine on preparation of gel |

结果表明,本凝胶剂三乙醇胺用量应超过0.2 g,否则不能形成凝胶;三乙醇胺用量超过2.0 g后,凝胶剂颜色变红,pH值由酸性变为中性甚至碱性;加入0.5、0.8、1.0 g三乙醇胺制剂状态良好、黏度适中,pH值分别为5.10、5.61、5.73,均在4.5~6.5(皮肤表面pH值)[7]。因此后期应进一步考察0.5、0.8、1.0 g三乙醇胺制得凝胶剂状态等。

4 讨论《中国药典》2010年版一部规定凝胶剂在常温时保持凝胶状,不干涸或液化。文献资料中多采用直观判断方法,本实验采用恒温干燥失重法,考察不同处方凝胶剂不同时间的失水情况,根据失水率曲线,优选出具有较强保湿效果的保湿系统,确保凝胶剂能够保持凝胶状、不干涸或液化。同时通过测定各凝胶剂的黏度,结合实际涂抹、制剂成型情况,初步确定本凝胶剂在29.6~96.1 Pa∙s均匀、细腻、易于涂布。

芍药苷为本方中主要成分之一,其不稳定、易水解[8]。解江纯等[9]研究表明,芍药苷在酸性条件下稳定性良好(pH值为5时稳定性最好,基本不降解),在水溶液中已有微弱降解,随pH值增加,降解越来越严重;罗娟等[10]研究表明,芍药苷对照品在pH 3~5的溶液中较稳定,随着溶液pH值的升高,芍药苷对照品的分解加快。本实验以HPLC法测定三乙醇胺用量对芍药苷稳定性的影响,结果三乙醇胺用量0.5%~1.5%(pH 5.10~6.38),芍药苷稳定性良好,随着溶液pH值的升高,芍药苷量降低加快。

| [1] | 赖宝林, 王利胜, 张 升. 中药凝胶剂的研究进展[J]. 中药新药与临床药理, 2010, 21(2): 211-214. |

| [2] | 李 娜, 买尔丹·马合木提. 新疆紫草提取物凝胶剂的制备及质量考察[J]. 中国实验方剂学杂志, 2011, 17(1): 14-16. |

| [3] | 武毅君, 姚 静, 周建平, 等. 姜黄素温敏型纳米凝胶的制备及性质研究[J]. 中草药, 2013, 44(16): 2234-2239. |

| [4] | 朱铁梁, 胡 霞, 张 莉, 等. 黄芩苷温敏凝胶的处方筛选及体外释放研究[J]. 中草药, 2012, 43(11): 2164-2167. |

| [5] | 吴晓松, 何晓敏, 李伟勋, 等. 紫草凝胶剂的制备与质量控制[J]. 中国现代应用药学杂志, 2009, 26(13): 1138-1140. |

| [6] | 徐文杰. 复方当归痛经宁巴布剂的药学研究[D]. 广州: 广东药学院, 2009. |

| [7] | 马慧军, 朱文元. 皮肤表明酸碱度及其测定方法[J]. 临床皮肤科杂志, 2004, 33(7): 449-450. |

| [8] | 闫兴丽, 张建军, 李小燕, 等. 温度对白芍药材、白芍提取物及乾坤清颗粒成品中芍药苷含量稳定性的影响[J]. 中草药, 2003, 34(2): 131-133. |

| [9] | 解江纯, 刘志东, 田 慧. 芍药苷稳定性研究[J]. 天津中医药, 2010, 27(4): 344-345. |

| [10] | 罗 娟, 呼延玲, 刘晓玲. 溶液pH对芍药苷稳定性的影响[J]. 中国药业, 2011, 20(2): 26-27. |

2015, Vol. 46

2015, Vol. 46