2. 成都中医药大学, 四川 成都 611137

2. Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu 611137, China

中药的优质性和稳定性是保证中医临床用药安全和有效的前提,简言之,中药的质量主宰了现代中医药发展的命脉,中药的质量评控也一直是中医药研究的难点和热点。现行的以多成分、多指标来评控中药质量的方法与临床应用脱节,不能保证中药的优质性和稳定性,也不能体现中医药为临床服务的特色,那么中药质量如何评控?高品质中药的科学内涵和评价标准是什么?如何建立一套关切临床功效和安全性的中药品质评控模式和方法,并以之指导中药临床辨质用药和产品优质优价?为了探寻中药质量控制与评价的新模式,在分析现行中药质量控制管理模式的基本现状和存在问题的基础上,结合课题组近年来开展的生物效价研究的体会,提出构建“效应当量”的中药质量控制与评价新模式,以期为中药质量评控方法的构建提供参考。

1 中药质量控制与评价的现状及存在的问题 1.1 中药质量控制主要是基于个别成分定性定量检测,无法关联临床疗效中药产品虽然制定了指标,但难以真正有效地控制中药的内在质量、保证中药的临床疗效[1]。如

冬虫夏草的质量标准是测定腺苷的量[2],而多数中药中都含有腺苷,腺苷量的高低是否能够评价冬虫夏草的质量优劣?腺苷量的多少与冬虫夏草的临床功效补肾益肺、止咳化痰之间是否存在必然关系?检测这种既不是主要有效成分也不是专属性成分难以体现中药质量控制的实际意义。再如人参皂苷为人参药效成分,目前从人参中分离出的人参皂苷多达几百种,而控制质量指标仅以人参皂苷Rg1、人参皂苷Re和人参皂苷Rb1来控制,仅仅这3种成分是否能代表人参的整体药效?3种成分对人参药效的贡献度如何?药效大小是否有区别?显然仅控制个别指标的量来评控中药质量是不行的。

1.2 基于个别指标性成分定性定量检测,不能指导临床医生处方用量中药质量参差不齐,成分含量批间差异大,但临床用量设置却无区别。如黄连为多基原、多产地中药,其有效成分小檗碱的量差异可达5倍以上,而在临床用量上,无论黄连质量优劣,其用量均为2~5 g。这种脱离中药质量的临床用量范围设置是中医临床疗效不稳定的重要因素之一。中国古代,临床医生在处方用药时的剂量设置是在好药材的基础上而拟定的,如医生处方时使用关黄柏的常规剂量明显高于川黄柏,因为医生了解川黄柏的品质好,临床疗效高,使用剂量就略低一些。但是,当今随着学科的不断分化,中药与中医之间的鸿沟呈越来越大的趋势[3]。中医医师对中药不够重视或不够熟悉,难以根据药材质量处方遣药,即使调整了,也是凭借经验,无客观量化的标准;反过来,中药人员对临床也不够重视或不够熟悉,导致质量评控标准难以指导临床用药。

1.3 中药质量的评控模式无法甄别其等级的优劣从市场优质优价角度来讲,依据目前的找成分、测含量的中药质量评控模式,只要达到《中国药典》的含量标准都可以进入市场,但却无法甄别等级的优劣。有效成分量高达《中国药典》标准几倍与刚刚达到《中国药典》标准的中药所售价格无法体现差异,某几种成分的量高但临床效果不好依然可以卖出相同的价格。一方面好的中药没有卖上好的价钱,好的中药没有为老百姓所用;另一方面,仅凭某几个成分量的高低来论质量,使得一些劣质中药浑水摸鱼,不法商贩掺假售假。

因此,如何根据中药的具体情况,结合现代科学技术,探索符合中医药特点、关联临床疗效、切实可行的中药质量评控方法,推动中药临床效应的一致性、稳定性与优质性从田间到临床,让中国人用上好中药,把好中药用好是中药研究领域中最重要的课题之一。

2 中药“效应当量”的提出临床疗效是评价与检验中药质量的最好标准[4],中药质量评控模式和方法应以反映临床安全性和有效性为目的。不能为了检测而检测,与安全性和有效性关联才是真正意义的质量标准。因此,中药质量评控指标不能单独参照化学药成分分析模式[5],化学药品分子结构清楚,构效关系明确,检测成分的同质性可以反映生物等效性,继而能够反映临床有效性和安全性;而中药成分复杂,涉及从田间到临床全过程、多因素的影响,化学成分量的高低体现不到同质性,因此通过检测成分的量无法反映生物等效性,更无法反映临床有效性和安全性。

因此,笔者认为中药质量评控应以临床应用的“终点指标”——疗效稳定可控为导向[6],提出以“效应当量”来评控中药质量。“效应当量”是指能产生特定生物效应强度的量。“效应当量一致性”是指有效物质发挥生物效应总量的等效性,其核心是保证每一次服用的中药产生的作用以模式生物计算是一致的。“效应当量”反映了不同药材之间的质量差异,效应当量高,则药材质量好,效应当量低,则药材质量劣。在临床用药过程中,只有保证了“效应当量一致性”即有效物质发挥的生物效应总量是相等的,才能最大限度地保证中药质量的优质性、稳定性和一致性,保证临床用药的安全性和有效性[7],这才是中药质量评控的最重要部分,也是最有意义的部分。

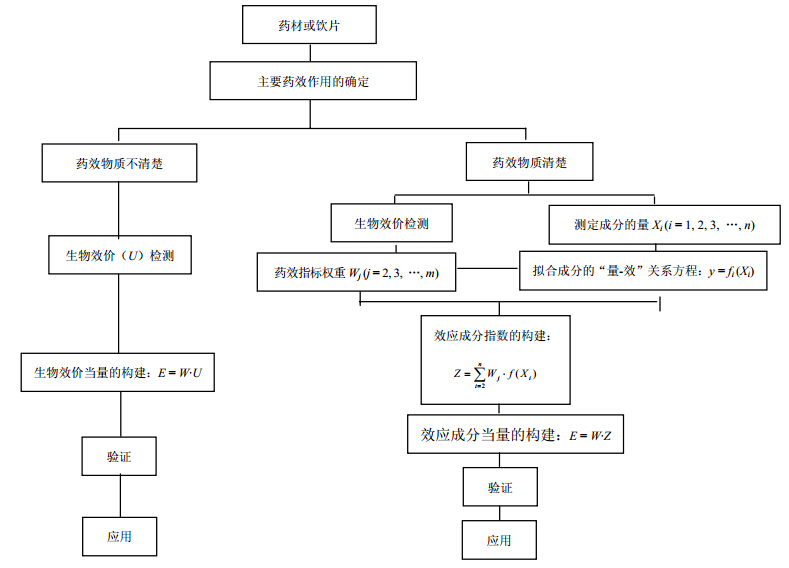

近几年来,课题组在“中药大质量观”思想指导下致力于研究以道地药材和生物效应为核心的中药质量评控体系[8],结合在中药质控生物评价方面所取得的成果,提出构建中药“效应当量”的评控模式(图 1)。“效应当量”是以生物效价或化学成分和生物效应检测共同加权的效应成分指数为核心,以有效物质发挥的生物效应总量为评价指标的中药质量综合评控的新模式。这一指标的建立,不仅能使中药质量标准真正结合临床疗效,而且使碎片化的成分研究整合为对中药整体药效的研究,更重要的是可以通过调整中药临床调剂规格、煎煮条件和临床用量保证效应当量的一致,使不同质量的中药降低批间差异,实现中药的优质性、稳定性和均一性。

| 图 1 中药“效应当量”的研究思路Fig.1 Research ideas on efficacy equivalent for CMM |

效应当量是在生物效价或生物效价联合成分检测综合加权的效应成分指数基础上构建的,因此建立合适的生物效价检测方法是构建效应当量的关键科学问题之一。生物效价检测在中药质量控制和评价中优势突出[9],已应用于《中国药典》中水蛭等药材的质量控制,并渐已成为中药品质评价的发展方向。中药功效具有多样性,在选择建立生物效价方法时,应首选功效的主要药理作用,如果主要药理作用难以量化,则选择相关或平行的药理作用,由简到难,抓住主要矛盾,逐步开展多种药效作用的生物效价检测方法[10]。

针对药效作用比较明确,但药效物质相对不清楚的中药,应在生物效价的基础上构建生物效价当量。选择主要功效和药理作用,依据《中国药典》2010年版一部附录XVIII C中药生物活性测定指导原则,开展生物活性测定方法研究[11],完成效价的计算,效价乘以给药剂量即生物效价当量。近年来,课题组提出了中医药热力学观[12],试图以能量为基点,以能量- 物质-信息转换为链条,将生命体系新陈代谢过程中能量转移和热变化的生物热动力学方法作为一种生物效价检测手段,其中可用生长速率常数(K)、抑制率(I)、半数抑制浓度(IC50)、热焓变化(ΔH)等参数表征,其适用于中药质量控制和药效评价等复杂性难题。课题组率先建立了基于能量代谢转换和生物热动力学表达的微量量热法,用以评价中药的抗菌生物活性,并成功应用于黄连、板蓝根等药材,并可推广应用于其他抗菌活性的中药[13]。

针对药效作用比较明确、活性成分相对清楚的中药,笔者提出了可在效应成分指数的基础上构建效应成分当量[14, 15]。可以采用单一药效,也可以采用多个药效指标。采用归一化法分配各成分药效权重,层次分析法、Delphi法等分配各药效指标的权重,拟合不同浓度单体成分溶液与对应效应的“量-效”关系方程,由药材成分的量求得效应值,建立药效指标权重与成分效应值综合加权的“效应成分指数”,效应成分指数乘以给药剂量即效应成分当量。

3.2 选择“效应当量”参照物在构建“效应当量”评价体系中,如何选择效应当量参照物是另一关键技术问题。笔者认为选择道地药材为参照物符合同质性、代表性、均一性、稳定性和可延性等国际标准物质选用的通行原则和标准,道地药材是优质药材的重要保证和代名词[16],以其为参照物符合中药多成分、多效应、多靶点的作用特点[17, 18],可克服单一化学成分对照品或化学药的某些不足。道地药材作为参照物的筛选和采集应当选择道地核心产区、主流优良品种、优等商品规格品种[19, 20]。可以规定效应当量超过一定阈值评为优质道地药材,并且效应当量越高,质量越优。项目组已开展了关于道地优级药材参照物的采集和标化的相关技术和方法研究,并以黄连为模式药初步证明了以道地药材为参照物的可行性[21, 22]。

3.3 建立质量与用量、质量与规格、用量与规格之间的换算机制参照物的效应当量确定以后,不同质量的中药的效应当量与参照物进行比较,通过建立质量与用量、质量与规格、用量与规格之间的换算机制和系数,保证效应当量一致性。质量可由生物效毒价、效应成分指数等参数表征;规格直接影响成分溶出面积,可由饮片的表面积、厚度、密度等参数表征;用量由剂量表征。确定质量-规格-剂量之间的函数关系并进行验证,保证效应当量一致性(图 2)。

| 图 2 中药“效应当量一致性”的研究思路Fig.2 Research ideas on consistency of efficacy equivalent for CMM |

“效应当量一致性”以有效物质发挥生物效应(成分)总量的等效性来评控中药质量,阐明中药质-量关系、效-量关系、质-效关系的科学内涵,有助于实现临床“以效评质,按质定量“的用药标准[23],同时将现代科学研究数据与临床应用标准结合起来,使质量标准更加贴近临床,效用标准更加科学有据,这是提高和稳定中医药整体疗效的举措之一,因而具有重大的理论和现实意义。

(1)“效应当量”直接关联生物效应或将化学指标与生物效应指标偶联,一定程度上反映了有效物质发挥生物效应总量,增强了中药质量评控指标的证据力,使分散的、碎片化的评控指标导向临床,打破了以成分定质量的无关药效、难控难评的瓶颈问题,一方面可以评价中药质量和药效,解析优质药材的科学内涵,另一方面又可为不同等级、不同生长年限的中药归属判别提供依据[24],另外也符合强调综合性与整体观念的传统中医评价和控制中药品质的理念。

(2)“效应当量”的大小体现了中药临床效用的优劣,构建“效应当量”有助于使市场药材的价格真正体现优劣之分,为药材生产基地、医院、药房、等生产和采供优质中药或饮片提供客观的参考依据,使好药材真正卖上好价,使老百姓真正用上好药,同时也可为规范中药商品规格等级提供思路与方法。

(3)“效应当量”有助于为建立临床用量标准并阐述其科学内涵提供一定的借鉴意义。当今“千人一药,万病一量”的现象在中医药领域普遍存在,特别是中药的用量更是中医不传之秘,效应当量的建立可为进一步弘扬和发展中医药辨质用药、辨证用药等个体化医疗优势,开展并践行具有中医药特色的精准医学研究提供借鉴策略、关键技术和成功范例。

(4)对中药开展质量-规格-用量的关系研究,开展质-效-用可量化评控的精准中药系统研究,保证“效应当量”的一致性,研制开发出“效应当量一致性”的临床中药精标饮片,可使临床调剂更加科学,这是中药现代化走近临床的重要途径,也是临床调剂标准化的重要发展方向。

5 结语通过分析中药质量评控模式的现状和问题,笔者提出中药质量评控模式应以临床应用为导向,构建终点指标——效应当量一致性即生物等效性研究方法和模式。生物和化学的角度共同把关中药质量,为阐明中药质效关系、量效关系规律提供了新的研究方法和依据,为中药质量的稳定和可控提供了强有力的支撑,同时为临床调剂标准的完善及为最终实现中药质控个体化、临床用药个体化,巩固和提高中药临床用药的安全性、有效性和科学性提供了新的思路借鉴。

| [1] | 肖小河, 张定堃, 王伽伯, 等. 中药品质综合量化评控体系——标准评控力金字塔 [J]. 中国中药杂志, 2015, 40(1): 7-12. |

| [2] | 中国药典 [S]. 一部. 2010. |

| [3] | 肖小河, 王伽伯, 代春美, 等. 面向临床的中药标准化研究 [J]. 世界科学技术——中医药现代化, 2010, 12(4): 617-622. |

| [4] | 肖小河, 黄璐琦, 马小军. 论中药和中药现代化的新内涵及其意义 [J]. 中国中药杂志, 2003, 28(3): 282-286. |

| [5] | 肖小河. 中药质量控制模式的创新与发展 [A] // 第九届全国中药和天然药物学术研讨会大会报告及论文集 [C]. 南昌: 中国药学会, 2007. |

| [6] | 鄢丹, 熊吟, 马丽娜. 建立以临床功用为导向的中药质量评控格局与适宜模式的设想 [J]. 中草药, 2013, 44(1): 1-5. |

| [7] | 余自成. 生物等效性研究中的若干问题 [J]. 中国临床药理学杂志, 2002, 18(6): 462-466. |

| [8] | 肖小河, 金城, 鄢丹, 等. 中药大质量观及实践 [J]. 中草药, 2010, 41(4): 505-508. |

| [9] | 李会芳, 王伽伯, 孙琴, 等. 生物效价检测在中药品质及药性研究中的应用 [J]. 中医杂志, 2012, 53(3): 190-192. |

| [10] | 肖小河, 王伽伯, 鄢丹. 生物评价在中药质量标准化中的研究与应用 [J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2014, 16(3): 514-518. |

| [11] | Qin Y, Wang J B, Zhao Y L, et al. Establishment of a bioassayfor the toxicity evaluation and quality control of Aconitum herbs [J]. J Hazard Mater, 2012, 199/200: 350-357. |

| [12] | 李远, 郭辉, 李海滨. 基于生物热动力学分析的板蓝根抑菌效价检测方法的建立 [J]. 世界中西医结合杂志, 2012, 7(1): 24-27. |

| [13] | 赵艳玲, 曲芬, 肖小河, 等. 板蓝根不同提取部位抑菌活性的生物热动力学研究 [J]. 中国中西医结合杂志, 2006, 12(1): 42-45. |

| [14] | 熊吟, 肖小河, 鄢丹, 等. 综合量化集成的中药品质评控策略: 中药效应成分指数 [J]. 中草药, 2014, 45(1): 1-7. |

| [15] | Xiong Y, Yan D, Wang J B, et al. Biopotency assays: an integrated application to quality control of Chinese materia medica [J]. Chin Herb Med, 2014, 6(4): 256-264. |

| [16] | 肖小河, 王伽伯, 鄢丹, 等. "道地综合指数"的构建及其应用价值 [J]. 中国中药杂志, 2012, 37(11): 1513-1516. |

| [17] | 肖小河, 金城, 赵中振, 等. 论中药质量控制与评价模式的创新与发展 [J]. 中国中药杂志, 2007, 32(14): 1377-1379. |

| [18] | 肖小河, 夏文娟, 陈善墉. 中国道地药材研究概论 [J]. 中国中药杂志, 1995, 20(6): 323. |

| [19] | 陈士林, 索凤梅, 韩建萍, 等. 中国药材生态适宜性分析及生产区划 [J]. 中草药, 2007, 38(4): 481-487. |

| [20] | 鄢丹, 肖小河. 基于道地药材和生物测定的中药质量控制模式与方法研究——工作参照物 [J]. 中国中药杂志, 2011, 36(9): 1249-1252. |

| [21] | 鄢丹, 肖小河. 基于道地药材和生物测定的中药质量控制模式与方法研究——黄连质量生物测定 [J]. 药学学报, 2011, 46(5): 568-572. |

| [22] | 鄢丹, 肖小河, 金城, 等. 微量量热法研究黄连中小檗碱类生物碱对金黄色葡萄球菌生长代谢的影响 [J]. 中国科学, 2008, 38(6): 487-491. |

| [23] | 肖小河. 中医药转化医学中关键科学问题: 中药质量生物评价与控制 [J]. 中药与临床, 2010, 1(4): 1-7. |

| [24] | 杨光, 曾燕, 郭兰萍. 中药材商品规格等级标准研究现状及几个关键问题的商榷 [J]. 中国中药杂志, 2014, 39(9): 1733-1737. |

2015, Vol. 46

2015, Vol. 46