2. 四川大学材料科学与工程学院, 四川 成都 610064

2. College of Materials Science and Engineering, Sichuan University, Chengdu 610064, China

当今科学技术发展的突出特点是在学科不断分化、专业不断细分基础上的相互交叉、相互渗透而形成的高度整合化、跨学科化[1]。所谓“交叉”、“边缘”研究和突破是指有意识地在两门学科或几门学科交接处的领域内,利用这些学科领域各自的原理和技术,并将其结合起来,进而产生新的学科、发现新的规律、解决新的难题[2]。

我国的中药材资源丰富,是主要的中药材生产国。中药材是中华民族几千年来与疾病斗争的智慧结晶,是中华民族的宝贵财富,为中华民族的健康、繁衍和发展做出了不可磨灭的贡献。然而,运用传统方法对中药材进行科学研究已滞后于社会的发展速度,已无法满足人们的需要。特别是随着中药资源在我国日益短缺的情况下,如何提高中药材综合利用面临严峻考验。大量研究表明,对中药材进行交叉研究,是提高中药材综合利用和可持续发展最为有效的手段。目前,医药领域中交叉学科研究是最为活跃的领域之一,特别是中药材的交叉学科研究取得了一些重要的进展。本文结合笔者多年的创造发明思考以及在材料交叉领域的研究基础[3, 4, 5, 6],从绿色中药材种植与细胞、基因工程技术交叉研究、中药材GAP种植生产相关技术、利用太赫兹波谱研究中药材指纹图谱、中药材与超细化、纳米技术结合等方面介绍中药材的交叉学科研究对中药材合理利用、优化中药资源的重要战略意义。

1 绿色中药材种植与细胞、基因工程技术结合 1.1 野生药材引种驯化技术我国现有药用植物11 146种,其中野生物种占80%以上,我国的濒危物种数量占物种数的15%~20%,处于濒危或受威胁状况的植物有近3 000种,其中有药用价值的占60%~70%[7]。近年来,随着社会的不断进步,人类活动范围的不断扩大,人类对野生药材资源的需求量迅速增长,致使许多天然中药材被过度采挖,野生药用植物资源量日渐减少,严重破坏了野生药材资源的生物多样性,甚至濒临灭绝。这就迫切需要发现可行的野生中药材引种驯化技术,使得日益减少或即将濒临灭绝的野生中药材能够进一步繁衍并规模化生产,达到为人类健康服务的要求。

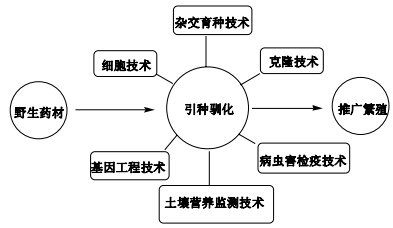

野生药材的引种驯化就是通过人工培育,使野生药材变为家栽药材,使外地药材,包括国外药用植物等变为本地药用植物的过程,也就是人们通过一定的手段或方法,使野生药材适应新环境的过程。野生药材的引种驯化,是一项系统工程,也是一项多技术交叉的复杂工程。现代生物技术和生物工程的发展,特别是基因工程技术、杂交育种技术、细胞技术以及克隆技术的飞速发展,给传统野生药材引种驯化带来了突破性变革,为我国的中药材的生产、研究和发展提供了良机和手段,并将有效促进我国中药事业的发展(图 1)。

| 图 1 野生药材引种驯化技术Fig. 1 Introduction and domestication of wild CMM |

随着野生中药材引种驯化技术中各种方法、技术的不断交叉,一些重要的产自国外的药用植物已在国内引种成功,如西洋参、白豆蔻、番泻叶等;一些野生中药开始引种变为家种,如五味子、川贝母、细辛、黄芩及柴胡。常用中药如人参、三七、黄芪、当归、党参及地黄等已能大面积栽培供应。

近年来,一些新的引种方法与传统引种驯化相结合,使得中药材引种驯化技术多样化。如使用新型菌种复合技术,制备复合微生物菌剂,可促进土壤团粒结构形成,增强土壤通透性,活化土壤养分,增加中药幼株成活率。灰色关联分析在野生资源引种过程中的应用国内报道较少。引种驯化过程中,要依据实验目的尽可能多选择一些有代表性的性状加以评价,才能增强选择的合理性和准确性。利用灰色关联分析法在金铁锁Psammosilene tunicoides W. C. Wu et C. Y. Wu引种驯化实验中研究表明,土壤因子对平均根质量的关联度速效磷排列第一[8]。

1.2 珍稀、濒危药用植物的人工栽培技术近年来,由于生态系统的大面积破坏和退化,使我国的许多物种己变成濒危物种(endangered species)和渐危物种(threatened species)。我国高等植物中濒危物种高达4 000~5 000种,因此,保护珍稀、濒危药用植物是摆在当前中药材研究人员面前的严峻挑战。人工栽培技术是对于一些珍稀、濒危医药植物再生、可持续利用行之有效的手段。可将本地区珍稀濒危药用植物种通过人工栽培,迁地保存,变野生为栽培,变野生为驯养。如野生八角莲Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng ex Ying已被列入《中国珍稀濒危植物名录》,为国家三级保护植物,可通过人工栽培技术,将其引种驯化,进行大面积种植[9]。野生秦艽几乎濒临灭绝,可通过人工栽培技术,进行大面积种植[10]。

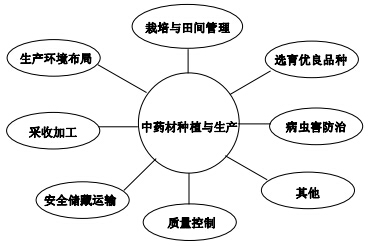

1.3 中药材GAP种植与生产相关技术GAP(Good Agricultural Practice)即中药材生产质量管理规范,是规范中药材生产,保证中药材质量,促进中药标准化、现代化的准则。中药材GAP是从保证中药材质量出发,控制影响中药材质量的各种因子,规范中药材生产的各个环节。中药材GAP实施必须准确把握优化环境布局、选育优良品种、规范栽培与田间管理、有效防治病虫害、适时采收加工、安全储藏运输、严格质检控制与认证、依法指导施行等关键环节[11, 12]。

目前,市场上的中药材绝大部分为人工栽培品种,科研和临床试验结果表明,一些人工栽培的中药材经多年繁衍其药性和有效成分就会发生变化,如栽培的柴胡、板蓝根、三七、首乌、地黄等。同时因种植地域的不同,其活性成分会大相径庭,严重影响疗效。另外,在长期的中药材种植中,难以解决的问题主要有品种种质老化、病毒寄生蔓延、种植费工费时、繁殖系数低下等。因此,必须加强中药材GAP种植生产相关技术,确保中药材质量。中药材GAP种植与生产相关技术见图 2。

| 图 2 中药材GAP种植与生产相关技术Fig. 2 GAP cultivation and production technology of CMM |

生产环境布局是中药材种植与生产的重要基地,环境质量问题是影响中药材质量的关键因素。因此,在中药材种植与生产过程中要求种植基地的土壤和气候条件要与认证品种的生物学和生态学特性相适应,这样才能确保种植的中药材质量符合国家标准。中药材优良品种的选育是确保中药材种植与生产的前提,优良品种选育工作对提高药材的质量和产量具有根本意义。田间栽培与管理工作主要包括:整地深度、高效施肥和营养元素配比、种子处理方法、播种方法、移栽方法、种苗规格、灌溉、松土除草、整枝打杈以及农药残留量控制等技术,为保证中药材质量,必须加强田间栽培与管理技术。病虫害防治是保证中药材生产的重要措施,要根据病虫害发生规律及其防治特点制定病虫害综合防治策略。不同中药材的化学成分以及同一种植物的不同药用成分,其形成和积累的特点各异。一般来说,其药用成分的量随中药材生长年龄和季节变动呈规律性变化,因此,在药用成分量最高时,可作为最佳采收时节。中药材的储藏与运输过程中,要确保药用有效成分不能被破坏,不受污染。质量控制贯穿于整个中药材种植与生产过程,是规范中药材种植,确保产品质量的核心技术。

2 应用太赫兹波谱研究中药材的指纹图谱太赫兹波(terahertz radiation)一般指频率范围在0.1~10 THz(波长0.03~3 mm)内的电磁辐射波,是介于微波和红外光谱之间的电磁波[13]。近年来,太赫兹波引起人们的广泛重视[14]。其主要优点表现为:① 量子能量和黑体温度较低。由于太赫兹波的光子能量很低,不易使物质发生电离。因此,太赫兹波可用来进行安全的无损检测。② 许多生物大分子的振动和旋转频率都在THz波段,所以在THz波段表现出很强的吸收和谐振。③ 太赫兹波的时域频谱信噪比很高,因此,THz波适用于成像应用。

中药材指纹图谱是将中药材经过一定处理后,采用特定的分析测试手段,得到能够标示该中药材特性的图谱。大多数中药材的二级代谢物的低频振动和转动模式在太赫兹波范围内,因此太赫兹时域光谱技术可以为中药鉴别和研究提供新方法[15, 16]。利用太赫兹技术可鉴别道地中药材,如中药莪术太赫兹时域光谱可用于不同品种莪术的鉴别。同时,可建立道地中药材的THz指纹图谱库,为中药材品种鉴定和质量鉴别提供依据。中药莪术产区和品种的鉴别对其产品质量控制非常重要,利用太赫兹时域光谱技术和共有峰率、变异峰率双指标序列法对2产地3个品种的莪术进行检测,结果表明,虽然3个样品的太赫兹吸收谱图存在差异,但3个样品在1.3~2.2 THz的较强吸收峰基本一致[17]。

在室温干燥环境下,采用飞秒激光激发光电导天线的太赫兹时域光谱技术,对同一产地4种不同制片方式的附子样品进行检测和分析,研究结果表明附子的太赫兹时域谱包含有幅度和相位信息,频谱具有较好的重复性,4种附子样品频谱明显分为2组,4种样品的太赫兹折射率存在明显的差异,因此,采用该技术可对不同的制片方式进行直观鉴别[18]。张平[19]研究了当归、板蓝根、青蒿素、牛黄和甘草等的太赫兹吸收谱和色散曲线,研究显示同系物的太赫兹光谱有较明显的差别。研究表明,太赫兹时域光谱(THz-TDS)可区分人参和甘草,理论计算值与测量值相符[20]。采用BP神经网络分形理论和支持向量机等鉴别方法,可对多数易混淆中药进行鉴别和识别,识别率能够达到100%[21]。

3 中药材的超细化、纳米化技术粉碎技术是中药材生产加工及应用中重要的基本环节,随着科技的不断进步,近年发展起来的超微粉碎技术,通过对中药材冲击、碰撞、剪切、研磨、分散等手段,把中药材加工成微米甚至纳米级的微粉,即微米中药、纳米中药,对于一般的中药材在该细度下,细胞破壁率≥95%。细胞破壁后,细胞内的有效成分与可溶性成分可以完全溶解于胃液,然后进入小肠后被吸收,由于颗粒超细,表面活性大,其不溶性成分也极易附着在肠壁上,快速被吸收,进入血液;提高了吸收率,吸收量也会增加[22, 23]。中药材超细化、纳米化是中药现代化的重要技术之一。

3.1 药物(制剂)颗粒粒径在体内的导向性纳米药物或纳米颗粒在体内会被识别为外源性物质而通过网状内皮系统(RES)的高吞噬性单核吞噬细胞系统(MPS)所摄取。静脉注射后,首先血浆中的多种成分(如血浆蛋白、脂蛋白、免疫蛋白、补体C蛋白等)会吸附于纳米颗粒表面使其易于被吞噬细胞识别,即调理过程(opsoinzation),然后颗粒被MPS吞噬并迅速从血液循环中被清除[24, 25]。利用吞噬细胞对外来粒子的吞噬和清除作用,可以使纳米颗粒被动靶向于靶部位。调节纳米颗粒的大小和表面性质是实现靶向性的关键。纳米颗粒表面修饰后,或偶联、吸附适当的配体(如抗体、半抗原、糖、外源凝集素、叶酸等)可实现主动靶向作用,理论上可以使纳米微粒导向特定的细胞,从而改变纳米药物在体内的过程[26, 27]。

药物(制剂)颗粒粒径的不同,导致其在体内导向、药效特征和生物利用度发生变化。表 1列出了药物或制剂颗粒粒径在体内的导向性。

| 表 1 药物(制剂)颗粒粒径与其在体内导向的关系 Table 1 Relationship of particle size of drugs (agents) and in vivoderection |

超细化技术是一种新的粉碎技术,物料经超细化后,具有极小的体积,因而其极易附着于其他物质的表面并迅速向这些物质的内部扩散渗透,与其他物质的表面发生物理或化学作用形成紧密的结合,取得非常好的疗效。随着现代工业技术和医药科学的迅速发展以及学科间的相互渗透和交叉,超细化技术在传统中药加工中的应用已引起人们的广泛关注[28]。

纳米中药是指在中药加工过程中运用纳米技术对中药材有效部位、有效成分及复方制剂等加工而成的中药制剂,其粒径通常小于100 nm[29, 30]。纳米中药不是简单的将中药材进行粉碎成纳米量级,而是针对组成中药方剂的某味药的有效部位或有效成分进行纳米技术加工处理,赋予传统中药以新的功能。中药纳米化研究必须将中医药理论和纳米技术结合起来,运用先进的纳米技术对中药进行研究,保证中药多成分、多靶点、多途径[31]。例如:羚羊角从300 μm(约50目)细化到30 μm(400目)时,人体吸收率和疗效大大提高。10 μm以下时与300 μm相比,外敷药向皮肤内的渗透速度成倍提高。钙制剂(乳酸钙)纳米化后,人的口服吸收率98%;而现有的吸收率仅30%。纳米囊在大鼠胃道膜的吸收率50 nm时为40%,100 nm时为26%。

血竭是一种具有多种功能的中药[32]。通过不同粒径血竭纳米颗粒在体外对宫颈癌细胞株HeLa、肺癌细胞株A549、肝癌细胞株SMMC7721、卵巢癌细胞株A2780和粒细胞白血病细胞株HL-260的杀伤作用研究发现,粒径为171、167和23.8 nm的纳米血竭对肿瘤细胞株HL-260具有明显的杀伤作用,其效率高于非纳米血竭[33]。灵芝Ganoderma lucidum (Curtis.) P. Karst. 隶属担子菌门伞菌纲多孔菌目灵芝科灵芝属。研究发现,纳米级灵芝子实体粉末水提取物具有抑制宫颈癌细胞HeLa和晶体上皮细胞SRA01/04增殖的作用[34]。

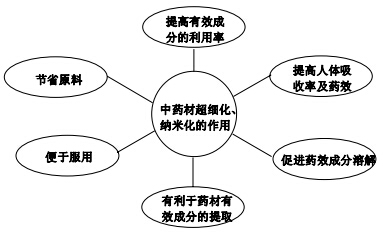

超细化、纳米化使中药材真正地达到完全利用,减少用药剂量,提高生物利用度和药效。大量研究表明,中药材超细化、纳米化的作用包括:① 提高有效成分的利用率;② 提高人体吸收率及药效;③ 促进药效成分溶解;④ 有利于药材有效成分的提取;⑤便于服用;⑥ 节省原料。中药材超细化、纳米化的作用见图 3。

| 图 3 中药材超细化、纳米化的作用Fig. 3 Effect of super-fine comminution and nano comminution of CMM |

中药材是几千年来中华民族与自然界斗争的智慧结晶与宝贵财富。然而,随着环境问题日益严重、人们无节制采挖,使得野生中药材资源量日渐减少,部分珍贵中药材甚至濒临灭绝。传统方法对中药材进行研究已滞后于社会的发展需求,特别是随着中药资源在我国日益短缺的情况下,如何提高中药材综合利用是摆在当前中药材研究人员面前的严峻考验。研究显示,对中药材进行交叉学科研究,是中药材综合利用最为有效的手段。中药材交叉学科研究,是对中药材相关理论突破性认识、提高中药材综合利用的必然趋势。

| [1] | 魏 巍, 冯 莉. 中医药领域跨学科研究回顾及体制化建设展望 [J]. 中国医药科学, 2013, 3(1): 96-97. |

| [2] | 涂铭旌. 材料创造发明学 [M]. 成都: 四川大学出版社, 2007. |

| [3] | 涂铭旌, 唐 英, 孟江平. 创造发明的思路与方法 [J]. 西南科技大学学报, 2012, 27(2): 1-4. |

| [4] | 涂铭旌, 唐 英, 张 进, 等. 创新型人才培养的思路、方法及路径 (一) [J]. 西华大学学报: 自然科学版, 2012, 31(4): 1-4. |

| [5] | 涂铭旌, 唐 英, 张 进, 等. 创新型人才培养的思路、方法及路径 (二) [J]. 西华大学学报: 自然科学版, 2012, 31(6): 1-3. |

| [6] | 涂铭旌, 唐 英, 张 进, 等. 创新型人才培养的思路、方法及路径 (二) [J]. 西华大学学报: 自然科学版, 2012, 31(6): 1-3. |

| [7] | 涂铭旌, 徐 迪, 唐 英, 等. “少人区”“无人区”科技谋略 [J]. 重庆高教研究, 2013, 1(1): 32-35. |

| [8] | 周跃华. 关于《国家重点保护野生药材物种名录》修订之探讨 [J]. 中国现代中药, 2012, 14(9): 1-12. |

| [9] | 苏泽春, 杨丽云, 徐中志, 等. 灰色关联度在金铁锁 (Psammosilene tunicoides) 引种过程中的应用 [J]. 西南农业学报, 2011, 24(4): 1396-1399. |

| [10] | 甘国菊, 廖朝林, 林先明, 等. 八角莲人工栽培技术 [J]. 现代农业科技, 2012(5): 170-171. |

| [11] | 刘耀斌. 六盘山地道中药材秦艽人工栽培技术 [J]. 宁夏农林科技, 2011, 50(7): 66-70. |

| [12] | 曾纪荣, 马 超. 浅谈中药材GAP的进展 [J]. 中国现代药物应用, 2011, 5(24): 128-129. |

| [13] | 李隆云. 中药材规范化种植与GAP认证进展 [J]. 重庆中草药研究, 2012(1): 43-54. |

| [14] | 姚建铨. 太赫兹技术及其应用 [J]. 重庆邮电大学学报: 自然科学版, 2010, 22(6): 703-707. |

| [15] | 魏 华. 太赫兹探测技术发展与展望 [J]. 红外技术, 2010, 32(4): 231-234. |

| [16] | 何明霞, 郭 帅. 太赫兹波技术在药学上的应用研究 [J]. 电子测量与仪器学报, 2012, 26(8): 663-670. |

| [17] | 刘兴豪, 施奇武, 张 建, 等. 太赫兹时域光谱技术及其在中药中的应用 [J]. 中草药, 2009, 40(9): 1508-附3. |

| [18] | 张 建, 黄婉霞, 罗 轶, 等. 莪术的太赫兹时域光谱研究 [A]//第七届中国功能材料及其应用学术会 [C]. 长沙: 中国仪表功能材料学会, 2010. |

| [19] | 李小霞, 邓 琥, 廖和涛, 等. 室温下中药附子的太赫兹波谱分析 [J]. 激光与红外, 2013, 43(11): 1282-1285. |

| [20] | 张 平. 中草药的太赫兹光谱鉴别 [D]. 北京: 首都师范大学, 2008. |

| [21] | Zhao X L, Li J S. Terahertz spectroscopic investigation of Chinese herbal medicine [A]//3rd International Photonics & Opto Electronics Meetings (POEM) [C]. Wuhan: IOP Science, 2010. |

| [22] | 陈艳江, 刘艳艳, 赵国忠, 等. 基于支持向量机的中药太赫兹光谱鉴别 [J]. 光谱学与光谱分析, 2009, 29(9): 2346-2350. |

| [23] | 刘彩兵, 盛 勇, 涂铭旌. 三七的超细化及纳米化研究 [J]. 食品科技, 2004(11): 21-24. |

| [24] | 韩 丽, 张定堃, 林俊芝, 等. 适宜中药特性的粉体改性技术方法研究 [J]. 中草药, 2013, 44(23): 3253-3259. |

| [25] | 高 萍, 张向荣, 徐 晖, 等. 纳米颗粒的修饰及其在医药领域的应用 [J]. 中国药剂学杂志, 2004, 2(6): 147-155. |

| [26] | 张雁翎, 张 涛. 口服掩味释药系统研发进展 [J]. 中国新药杂志, 2014, 23(11): 1279-1284. |

| [27] | 胡云霞, 原续波, 张晓金, 等. 聚乳酸载药纳米微粒的表面修饰及体外评价 [J]. 中国生物医学工程学报, 2004, 23(1): 30-36. |

| [28] | 王 杰, 张 强, 易 翔, 等. 表面修饰对环孢菌素A聚乳酸纳米颗粒体外细胞摄取和体内组织分布的影响 [J]. 北京医科大学学报, 2000, 32(3): 235-238. |

| [29] | 方邦江, 陈 浩, 郭 全, 等. 中药超微粉的优势及应用前景 [J]. 中国中医药现代远程教育, 2010, 8(18): 208-209. |

| [30] | 张秀云. 中药纳米化研究进展 [J]. 山东中医杂志, 2012, 31(8): 613-615. |

| [31] | 石 焱, 罗佳波, 袭荣刚, 等. 纳米技术在中药制剂中的应用 [J]. 药学实践杂志, 2007, 25(2): 65-67. |

| [32] | 吴 芸, 严国俊, 蔡宝昌. 纳米技术在中药领域的研究进展 [J]. 中草药, 2011, 42(2): 403-408. |

| [33] | 陆 晖, 滕建北, 吴怀恩. 国产血竭研究概况 [J]. 中药材, 2003, 26(6): 459-461. |

| [34] | 朱慧芬, 杨道锋, 王 敏, 等. 同粒径纳米血竭和普通血竭对肿瘤细胞的体外效应 [J]. 医药导报, 2007, 26(7): 744-747. |

| [35] | 高 歌, 包海鹰, 图力古尔. 纳米级灵芝子实体粉末和破壁灵芝孢子粉体外抗肿瘤活性研究 [J]. 菌物学报, 2013, 32(1): 114-127. |

2014, Vol. 45

2014, Vol. 45