2. 山西大学化学化工学院, 山西 太原 030006;

3. 中国中医科学院中药资源中心, 北京 100700

2. College of Chemistry and Chemical Engineering, Shanxi University, Taiyuan 030006, China;

3. National Resource Center for Chinese Medical Sciences, Beijing 100700, China

中药的质量是中药疗效和安全性的保证,而药材品种或基原的确认与鉴定则是质量控制的首要环节[1]。远志为我国重要的大宗药材之一,《中国药典》2015年版收载的远志Polygalae Radix为远志科(Polygalaceae)远志属PolygalaLinn.植物远志Polygala tenuifolia Willd.或卵叶远志Polygala sibirica L.的干燥根,具有安神益智、交通心肾、祛痰、消肿等功效[2]。我国有远志属植物42种8变种,且历代本草书籍对远志均有记载,因此,考证历代本草中所记载远志的品种或基原,明确各书籍中远志的药用品种,可为明确远志药材的道地产区提供理论依据。

我国国土辽阔,各地的水土、气候、日照等生态环境不尽相同,中药材的质量又依赖于产地的自然条件,因此产地成为影响中药材质量的一个关键因素,使用道地药材则成为保证中药药效的重要前提之一[3]。远志对生长环境要求相对简单,广泛分布于我国东北、华北、西北、华中以及四川等地[4],但不同产地间远志药材的皂苷量却相差2~3倍[5],因此,有必要进一步明确远志药材的道地产区,以确保其临床疗效。

远志自古有“生用戟人咽喉”“若不去心,服之令人闷”的记载,使用前需经炮制,但人们对引起上述副作用的化学成分却认识不深,致使有关远志炮制减毒的研究只侧重于其皂苷类成分。鉴于此,本文对远志的基原、产地、炮制等进行本草考证,以期为远志的药用种质资源、药材商品规格等级以及炮制减毒研究等提供理论依据。

1 基原考证 1.1 古代本草远志始载于《神农本草经》[6],列为上品,其主要记载远志的性味、功效以及生长环境,对远志的形态只做了简单的描述:“今远志也,似麻黄,赤华,叶锐而黄”,从叶的描写中,可简单推断其为远志科植物远志P. tenuifolia Willd.。

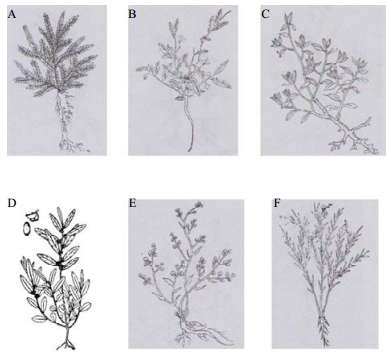

宋代的《本草图经》(以下简称《图经》)[7]中记载远志“根黄色,形如蒿根;苗名小草,似麻黄而青,又如荜豆。叶亦有似大青而小者;三月,开花白色;根长及一尺。四月采根、叶,阴、干。今云晒干用。泗州出者花红,根、叶俱大于它处;商州者根又黑色”。《图经》中记载的远志有多种,是从根的形状、叶的大小、花的颜色来区分。“根黄色,形如蒿根;苗名小草,似麻黄而青,又如荜豆”与《中国植物志》[4]对远志“主根粗壮,韧皮部肉质,浅黄色,单叶互生,叶片纸质,线形至线状披针形”根的颜色、叶的性状描写相近,并与《中华大典•医药卫生典•药学分典•药物图录总部墨线图卷》[8]中《图经》的解州远志性状(图 1-A)一致,推测《图经》中解州远志即为远志科植物远志。“叶亦有似大青而小者;三月,开花白色;根长及一尺”与《中国植物志》中瓜子金P. japonica Houtt.的“茎、枝直立或外倾。单叶互生,叶片厚纸质或亚革质。卵形或卵状披针形,稀狭披针形。花瓣3,白色至紫色”的描述相近,并参考《植物名实图考》(以下简称《图考》)[9]中对瓜子金(图 1-B)的描述,推测其为远志科植物瓜子金。“泗州出者花红,根、叶俱大于它处”与《中国植物志》对华南远志P. glomerata Lour.的描写:“主根粗壮。叶互生,叶片纸质,倒卵形、椭圆形或披针形,花瓣3,淡黄色或白带淡红色”相近,将泗洲远志(图 1-C)与华南远志(图 1-D)进行比较,认为泗洲远志与华南远志更为接近。“商州者根又黑色”与《中国植物志》中西南远志P. crotalarioides Buch.的描述:“主根粗壮,深褐色。单叶互生,叶片纸质,椭圆形或倒卵状椭圆形,而以椭圆形为主”相近,并参考商州远志图(图 1-E),则可能为远志科植物西南远志。因此,《图经》中所描述的远志,应分别为远志科植物远志、瓜子金、华南远志和西南远志。

|

A-《图经》解州远志 B-《图考》瓜子金 C-《图经》泗州远志 D-《中华本草》华南远志 E-《图经》商州远志 F-《救荒》远志 A-P. tenuifolia in Bencao Tujing B-P. japonica in Textual Research on Reality and Titles of Plants C-P. glomerata in Bencao Tujing D-P. glomerata in Chinese Materia Medica E-P. crotalarioides in Bencao Tujing F-P. tenuifolia in Herbal for Relief of Famines 图 1 各本草典籍中的远志图 Fig.1 Polygalae Radix in different old scriptures of herbs |

明代的《救荒本草》(以下简称《救荒》)[10]记载远志:“叶似石竹子,叶又极细,开小紫花,亦有开红白花者,根黄色,形如蒿,根长及一尺许,亦有根黑色者”。其中“叶似石竹子,叶又极细,开小紫花”和“根黄色,形如蒿,根长及一尺许”的描述应为远志科植物远志。“叶似石竹子,叶又极细,亦有开红白花者”推测其为远志科植物瓜子金。“亦有根黑色者”推测其为远志科植物西南远志。因此,《救荒》中记载的远志,应分别为远志科植物远志、瓜子金和西南远志。《救荒》中的远志(图 1-F),其叶片单叶互生,且为披针状,推断可能为远志科植物远志。

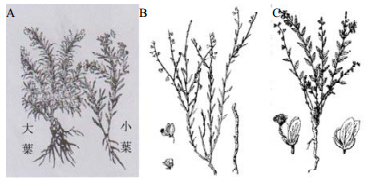

明代的《本草纲目》(以下简称《纲目》)[11]中记载:“远志有大叶、小叶二种,陶弘景所说者小叶也,马志所说者大叶也,大叶者花红”。将《纲目》的大叶、小叶远志(图 2-A)与《中华本草》[12]的远志(图 2-B)和卵叶远志(图 2-C)进行比较,认为小叶者,为远志,大叶者,为卵叶远志P. sibirica L.。

|

A-《纲目》大叶、小叶远志 B-《中华本草》远志C-《中华本草》卵叶远志 A-Polygalae Radix in Compendium of Materia Medica B-P. tenuifolia in Chinese Materia Medica C-P. sibirica in Chinese Materia Medica 图 2 远志与卵叶远志图 Fig.2 P. tenuifoliaand P. sibirica |

1.2 现代文献

综合以上历代本草对远志基原的描述,本文又对现代的药学专著进行了考证。《七十六种中药材商品规格等级》[13]和《金世元中药材传统鉴别经验》[14]中记载远志为“远志科植物远志或卵叶远志”。《中国药材学》[15]和《中药材品种论述》[16]中收载的远志为远志科植物远志。

综上所述,根据对古代本草以及现代专著的调研,发现历代供药用的远志有多种,小叶者为现今主流产品远志,大叶者可能为卵叶远志或瓜子金,同时西南远志、华南远志也曾作药用。远志药材基原变迁见表 1。但从《中国药典》1977年版开始,规定供药用的远志仅为远志科植物远志或卵叶远志的干燥根(《中国药典》1953年版及1963年版规定远志为远志科植物远志的干燥根)。

|

|

表 1 远志药材基原变迁 Table 1 Origin change of Polygalae Radix |

2 产地变迁

远志资源品种众多,在我国广泛分布。《中国药典》规定远志的原植物为远志和卵叶远志,但因卵叶远志的野生蕴藏量较少,目前商品远志主要为远志,故本文只对远志科植物远志的产地变迁进行综述。

2.1 古代本草远志产地最早记录于魏晋时期的《名医别录》[17]:“生太山及宛朐”。太山为今山东泰山,宛朐为今山东菏泽县西南部,菏泽县西南部则位于黄河沿岸。可见,远志最早发现产于山东,多生长在山谷及河岸。

南北朝的《本草经集注》[18]中记载:“生太山及冤句川谷”。又记载“宛朐县属衮州济阴郡,今犹从彭城北兰陵来”,衮州为今山东济宁,兰陵为今山东临沂,从中也可推测远志最早发现产于山东。

宋代的《图经》[7]中记载:“远志,生泰山及冤句川谷,今河、陕、京西州郡亦有之”。说明远志在山东泰山、菏泽生长以外,还增加了河南、陕西一些地区。但只有夷门(今河南开封)和解州(今山西运城盐湖区)远志为远志科植物远志。由此可见,《图经》中记载的远志除了在山东泰山、菏泽生长,在河南开封和山西运城也有发现,地处黄河沿岸。

明代《纲目》[11]中记载:“别录曰:远志生太山及冤句川谷。弘景曰:冤句属衮州济阴郡,今此药犹从彭城北兰陵来。颂曰:今河、陕、洛西州郡亦有之”。因此,远志增加了洛阳的产地。

《图考》[9]中记载:“救荒本草:俗传夷门远志最佳,今蜜系梁家冲山谷间多有之。图经载数种,所谓似大青而小,三月开花白色者,不知何处所产。今太原产者,与救荒本草图同,原图解州远志,不应与太原产迥异”。因此认为太原、运城远志均为远志科植物远志。而山西运城地处黄河沿岸、中条山下,较适宜远志的生长。

2.2 现代文献通过总结《中药材品种论述》《本草钩沉》《中国药材学》《中华本草》《现代中药材商品通鉴》《500味常用中药材的经验鉴别》《中药材及原植物彩色图鉴》《金世元中药材传统鉴别经验》等现代专著,发现远志分布于我国东北、华北、西北等地,主产于山西、陕西、河北、山东、河南等地,且山西、陕西产量大,供应全国。并以山西产品质量佳,奉为道地药材,习称“关远志”[25]。赵云生等[26]对远志资源进行调查,发现山西远志年销售量达到1 000余吨,占全国总销售量的50%以上,成为重要的远志种植、加工、购销集散地。

综上所述,古代本草记载远志最早发现产于山东,后在河南、陕西等地也有发现,且认为河南开封产的远志品质较优良。在宋代的《图经》中,发现山西出产远志。因随着临床需求的日益增多,远志的野生资源逐渐减少,20世纪80年代,对远志进行了引种栽培,并逐渐形成了以陕西合阳与山西新绛为主的远志栽培基地。远志产地变迁见图 3。

|

→-远志产地变迁的方向 →-direction of habitats change of P. tenuifolia 图 3 远志的产地变迁 Fig.3 Habitats change of P. tenuifolia |

由于没有商品化的种子,必然导致栽培远志间品质差异较大,从而不利于远志的可持续生产。因此,在保证产量的同时,应首先保证远志的质量。有文献报道[27],在远志的主产区中,山西新绛、闻喜的远志质量优于陕西合阳及安国,且山西新绛和闻喜的远志可作为选育的品种。此外,经走访调研安国、亳州、荷花池等药材市场,发现市面所售80%远志产自山西,且大量近现代文献均表明山西的远志产量大、品质佳。又因远志多生长于川谷及河岸,而山西运城地处黄河沿岸,位于中条山下,较适宜远志的生长。因此,本文认为山西为现今远志P. tenuifolia Willd.的道地产区。

3 炮制沿革 3.1 净制远志的净制体现在去心(抽去远志中间的木心),《华氏中藏经》(卷下)中首次提到了远志需去心。南朝的《本草经集注》[22]中记载:“远志用之可去心取皮,今用一斤止得三两皮尔”,也强调了远志需去心使用,但尚未阐明原由。直至公元588年,《雷公炮炙论》解释远志去心是为了除闷:“远志凡使,先须去心,若不去心,服之令人闷”。明代的《救荒本草》[9]中记载:“远志,不去心令人心闷”。清代的《得配本草》[27]记载远志“槌碎去心用,不去心令人闷绝”。

在古代,部分中药材需去木心,有“去心者除烦”的理论,而对于中药材需“去心”,则主要基于以下4种原因:“心”能产生副作用;“心”的功效与该药材其他部位的功效不同;“心”没有治疗作用;“心”是一种异物[28]。至于古人所说的远志需“去心”,其原因究竟是基于上述哪种作用,需进一步考证。

现代研究结果表明:(1)远志的木心功效与根皮相似,有一定的治疗作用。刘艳芳等[29]认为,远志木心与根皮相比,化学成分相似,量较低,在等皂苷量的情况下,远志木心与根皮在镇静安神、止咳化痰方面无差异。万德光等[30]对远志的木心及全远志的功效进行了总结,发现等皂苷量的根与根皮在镇静与止咳化痰方面无差异。(2)远志木心不是异物:古代对异物的理解为正常情况下并不会存在的物体,如猴枣、牛黄等;而远志木心则为远志的木质部,根皮为韧皮部,均是远志的固有组织,并非异物。

综上所述,按古人对于中药材“去心”的4种作用,远志“去心”极可能是因为其木心会产生不良反应。而“去心者除烦”又与远志“若不去心,服之令人闷”有何联系?按中医理论,胸中热郁不安为烦,心胸满塞烦乱为闷[28]。“郁”在古代解释为“滞也”“不通也”,所以“烦”主要表现热邪郁结胸中,致呼吸不畅等,而“闷”则是胸中痞满,进而化热,最终引起心慌心悸、呼吸不畅等。因此,无论是“烦”还是“闷”,其病变部位主要侧重于上焦的心、肺。

引起上述“烦、闷”的主要化学成分又是什么?王建等[31]对生远志、远志皂苷及蜜远志的急性毒性进行研究,发现总皂苷的LD50为(212±31)mg/kg,生远志的LD50为(15.31±1.45)g/kg,等生药量蜜远志的LD50为(19.67±1.92)g/kg,从而认为远志的主要毒性成分可能为皂苷类成分。单建学[32]认为,远志的祛痰作用是皂苷刺激胃黏膜的迷走神经,反射性地使支气管分泌物增加,从而使内容物咳出;而皂苷在刺激胃黏膜的同时,还会反射性地引起呕吐。由此,本文推测远志致“烦、闷”可能是由其内所含的皂苷类成分引起。部分毒性皂苷类成分刺激胃黏膜的迷走神经,使迷走神经兴奋,支气管平滑肌舒张,从而使支气管通气量减少,而不利于呼吸;且迷走神经兴奋又使血管扩张,血压降低,反射性地使心跳加快。毒性皂苷类成分引起的心跳加快与呼吸不畅,可能是远志致“烦、闷”的主要原因之一。而皂苷类成分均存在于远志根皮与木心中,因此,推测远志“服之令人闷”不是木心所致,且《中国药典》1977-2015年版中,远志均是以根药用。故本文对古代医籍中远志筒(远志根皮)的用量及现代远志根的用量进行考证,以佐证现代远志不去心使用的合理性。

古代医籍中远志的用量与其所在处方中所列药味数的多少、药物间的配伍关系及服用剂量有关。查阅各种古代医籍资料,含有远志的处方中,远志以筒入药的有47个处方,分别有丸剂、散剂等。对各处方中远志的用量进行计算,其中根与筒剂量换算比例参考《本草经集注》[22]中“远志用之可去心取皮,今用一斤止得三两皮尔”,以16:3计。

散剂:《圣济总录》中“远志散”(用于心热健忘)的处方:“远志(去心)黄连(去须各八两)菖蒲(三两)白茯苓(去黑皮二两半)人参(一两半)上五味。捣罗为散,食后酒调方寸匕,日二夜一”。“方寸匕”为古代量取药末的器具,可盛草木药末1 g左右,“食后酒调方寸匕”指饭后将1 g散剂用酒调服,“日二夜一”指白天服用约2 g,夜晚1 g。单次服用远志筒的量为0.3~0.6 g,折合成远志根的生药量则为1.6~3.2 g。此外,本文对《圣惠方》中“远志散”、《普济方》中“远志散”、《千金方》中“龟甲散”、《证治准绳-类方》中“不忘散”等10个散剂处方中远志筒的服用量分别进行计算,得出10个处方中远志筒的服用剂量为0.2~0.8 g,折合成远志根的生药量则为1.1~4.3 g。张锡纯在《医学衷中参西录》中提到“若末服至二钱可作呕吐”,二钱约为6.25 g,文中未明确远志应去心,则本文推测6.25 g可作为远志根服用量的上限,而在上述10个处方中,远志根的服用量也均未超过6.25 g。

丸剂:对《太平圣惠方》中“薯蓣丸”的处方进行计算,一次服用远志筒的量约1.32 g,折合成远志根的生药量则约为7.26 g。因丸剂大多为蜜制,炮制后可能会减弱生远志引起的不良反应,因此丸剂中远志的服用量相对较多,故文中未对丸剂的服用范围进行总结。

现代远志根的用量以《中国药典》2015年版[2]为标准,为3~10 g,且郭娟[33]发现,对小鼠有效的远志生药量为1 g/kg,使小鼠产生不良反应的远志生药量为4 g/kg,折合人(60 kg)服用远志根的生药量分别为6.6 g与26.4 g,6.6 g在《中国药典》2015年版[2]规定范围(3~10 g)内,而26.4 g则超过《中国药典》规定范围。因此,推算古代远志根的服用剂量为1.1~4.3 g,而6.25 g可能为服用上限;考虑远志在古代与现在还存在野生品与栽培品的差异,所以现代远志根的服用剂量3~10 g[2],并以10 g为服用上限也较合理。

综上,远志“服之令人闷”是由皂苷类成分所致,木心不是关键因素,且远志根规格细小,抽心既增大成本又耗费人力,而不去心则可以充分利用远志的药用资源,可见远志不去心而直接供药用有一定的科学依据。

3.2 炮制《得配本草》[27]中记载:远志“生用戟人咽喉”。因此远志使用前需炮制。而本草中有明确记载“戟人咽喉”的中药有多种,如《新修本草》[15]中记载:鸢尾“根有小毒,戟人咽喉”及“半夏,用之皆先汤洗十许过,令滑尽,不尔戟人咽喉”;《本草纲目》[6]中记载:大戟“其根辛苦,戟人咽喉”、前胡“江东乃有三、四种…一种如草乌头…食之亦戟人咽喉”等。

半夏为天南星科植物半夏Pinellia ternata (Thunb.) Breit.的块茎,其味辛辣、麻舌而刺喉,具有“戟人咽”的刺激性。吴皓等[34]认为半夏中刺激性毒性成分可能为细长而坚韧的草酸钙针晶,可直接刺激黏膜细胞,从而引起疼痛并发生炎症反应;而李国亮[35]则认为半夏中的刺激性成分可能为酚酸类成分原儿茶醛。京大戟为大戟科植物大戟Euphorbia pekinensis Rupr.的干燥根,临床使用需炮制。曾颜等[36]认为,京大戟醋制后毒性降低,可能是酸性和加热条件使大戟中二萜类物质(-)-(1S)-15-羟基-18-羧基西柏烯的结构被破坏,从而使药材的毒性降低。目前尚未有鸢尾与前胡中的刺激性成分的报道。

此外,部分中药在临床使用上有刺激咽喉的副作用,如厚朴Magnolia officinalis Rehd. et Wils.为木兰科植物,药用部位为干皮、根皮、枝皮,其生品峻烈,刺激咽喉,临床常使用姜制厚朴。陈斯[37]的研究结果表明,厚朴姜制后其正丁醇部位不再具刺激性,且对炮制后其正丁醇部位进行HPLC-MS检测,发现生物碱类成分缺失,并推测认为厚朴的刺激性成分可能为生物碱。附子Aconitium carmichaeli Debx.为毛茛科植物,因其含有生物碱类成分而出现麻舌刺喉、恶心呕吐甚至死亡的中毒症状[38]。

由此可见,可引起中药“戟人咽喉”的化合物类型可能有萜类、生物碱、酚酸类、草酸钙针晶等。而远志中所含化学成分丰富,引起远志“戟人咽喉”的物质基础还需进一步探讨。

(1)脂溶性成分:房敏峰等[39]对远志中的脂溶性成分进行GC-MS分析,在12个产地中,量较高的物质均为甲苯,部分栽培远志根中甲苯的质量分数可高达70.4%,并认为甲苯可能与咽喉黏膜刺激作用有关。倪建华等[40]也认为箱包生产行业中工人的黏膜刺激症状、神经系统症状可能与接触的苯、甲苯、二甲苯密切相关。

(2)生物碱类成分:有关远志生物碱的报道极少,现发现远志中生物碱有7种,为β-咔啉类生物碱[41],而目前对β-咔啉类生物碱的研究则主要针对其抗肿瘤活性,但同时存在较大的神经毒性。此外,乌头、附子等生物碱也具有刺激性,而远志中生物碱是否对黏膜具有刺激性,则还需进一步的实验验证。

(3)皂苷类成分:唐卫东等[42]实验表明,远志经蜜制后,LD50明显大于其他制品,可以明显提高远志用药的安全性。田徽等[43]对生远志与蜜远志水煎液的HPLC指纹图谱进行对比,认为生远志经蜜制后,大类成分无显著性变化,某些物质的量存在差异。林敬开等[44]对远志不同炮制品中的皂苷类成分的量进行分析,发现蜜远志中的远志酸与远志皂苷元均低于生远志。王建等[31]认为皂苷可能为远志中的主要毒性成分。刘贤武等[45]研究结果表明,与生远志相比,蜜远志使小鼠胃黏膜血流速度增加,黏膜刺激减少。此外,田徽等[46]研究了生远志中总皂苷、生物碱、

综上所述,本文推测引起远志“戟人咽喉”的原因可能为远志中含有的皂苷类、甲苯、生物碱类等化学成分刺激唇舌而共同引起“戟人咽喉”,其中皂苷类成分可能为其主要刺激性成分。

4 结语远志作药用最早发现于距今约两千多年的东汉时期。历代入药的远志除了《中国药典》规定的为远志科植物远志P. tenuifolia Willd.或卵叶远志P. sibirica L.外,远志科植物瓜子金P. japonica Houtt.、西南远志P. crotalarioides Buch.等均曾作药用。

远志的产区根据文献记载最早为山东,后来增加了河南、陕西等产地,并随后以河南省的夷门(今河南开封)远志为最佳。从宋代开始,发现山西出产远志,现今市售远志药材主要来源于山西,并以山西为远志的道地产区。

远志“服之令人闷”并非木心所致,而是由远志中的皂苷类成分引起,为了保护资源,提高利用率,远志无需去心可直接供药用。而远志“戟人咽喉”的原因可能是由其所含的皂苷类、甲苯、生物碱类等成分共同引起,但不同炮制方法对远志中甲苯及生物碱类成分的影响至今仍未受到相应关注。本文结论可为明确远志基原与道地产区、便于良种选育、制定远志商品规格等级标准便于市场流通、研究远志炮制方法便于临床使用等提供了理论依据。

| [1] | 万德光, 裴瑾. 论中药品种鉴定在中药质量控制中的地位和作用[J]. 成都中医药大学学报, 2000, 23(3):1–3. |

| [2] | 中国药典[S].一部.2015. |

| [3] | 张宝平. 中药产地对药效的影响[J]. 中国保健营养, 2013, 5(5):406–407. |

| [4] | 中国科学院中国植物志编辑委员会. 中国植物志(第43卷第3分册)[M]. 北京: 科学出版社, 1997. |

| [5] | 刘富莲, 于克冉, 孟令荣. 中药产地对药效的影响[J]. 菏泽医学专科学校学报, 1996, 8(2):61–62. |

| [6] | 尚志钧. 神农本草经校注[M]. 北京: 学苑出版社, 1998. |

| [7] | 宋·苏颂撰.尚志钧辑校.本草图经[M].合肥:安徽科学技术出版社, 1994. |

| [8] | 郑金生. 中华大典·医药卫生典·药学分典·药物图录总部墨线图卷[M]. 四川: 四川出版集团·巴蜀书社, 2008. |

| [9] | 清·吴其浚.植物名实图考[M].北京:中华书局出版社, 1963. |

| [10] | 纪昀. 钦定四库全书子部救荒本草[M]. 北京: 中华书局出版社, 1997. |

| [11] | 明·李时珍.本草纲目(校点本)[M].北京:人民卫生出版社, 2007. |

| [12] | 国家中医药管理局《中华本草》编委会. 中华本草(第五册)[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1999. |

| [13] | 七十六种药材商品规格标准[S].1984. |

| [14] | 金世元. 金世元中药材传统鉴别经验[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2010. |

| [15] | 徐国钧. 中国药材学[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 1996. |

| [16] | 谢宗万. 中药材品种论述[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1964. |

| [17] | 陶弘景撰.尚志钧辑校.名医别录辑校本[M].北京:人民卫生出版社, 1986. |

| [18] | 陶弘景撰.尚志钧辑校.本草经集注[M].北京:人民卫生出版社, 1994. |

| [19] | 唐·苏敬.尚志钧辑校.新修本草[M].合肥:安徽科学技术出版社, 1962. |

| [20] | 宋·唐慎微.证类本草[M].北京:中国医药科技出版社, 2011. |

| [21] | 刘文泰. 本草品汇精要[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2013. |

| [22] | 明·卢之颐.本草乘雅半偈(校点本)[M].北京:中国医药科技出版社, 2014. |

| [23] | 清·张志聪.本草崇原[M].北京:中国医药科技出版社, 2008. |

| [24] | 清·吴其浚.植物名实图考长编[M].北京:中华书局出版社, 1962. |

| [25] | 张贵君. 现代中药材商品通鉴[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2001. |

| [26] | 赵云生, 万德光, 严铸云, 等. 远志资源生产现状调查[J]. 亚太传统医药, 2014, 14(10):1–3. |

| [27] | 严西亭. 得配本草[M]. 上海: 上海科技卫生出版社, 1958. |

| [28] | 郭润康. 略谈中药'去心'问题[J]. 中药材, 1980, 15(4):39–44. |

| [29] | 刘艳芳, 彭东艳, 杨晓娟, 等. 去心与不去心远志药材的化学成分和药效学比较研究[J]. 中国药学杂志, 2012, 47(24):1975–1979. |

| [30] | 万德光, 陈林, 刘友平, 等. 远志炮制沿革考[J]. 中药材, 2005, 28(3):233–236. |

| [31] | 王建, 吴晖晖, 武云, 等. 生远志及其总皂苷与蜜远志的急性毒性比较研究[J]. 中药药理与临床, 2004, 20(6):21. |

| [32] | 单建学. 远志的炮制及临床应用[J]. 中医药导报, 2001, 7(2):89. |

| [33] | 郭娟.远志炮制品减毒增效的对比实验研究[D].成都:成都中医药大学, 2004. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-MZMJ201012046.htm |

| [34] | 吴皓, 李伟, 韩洪滔, 等. 半夏刺激性成分的研究[J]. 中国中药杂志, 1999, 24(12):725–730. |

| [35] | 李国亮. 半夏的毒性及临床应用[J]. 中草药, 1999, 30(2):156–156. |

| [36] | 曾颜, 侯朋艺, 陈晓辉. 基于植物代谢组学技术的京大戟炮制前后化学成分变化研究[J]. 中药材, 2016, 39(3):530–533. |

| [37] | 陈斯.厚朴姜炙前后正丁醇部位化学成分及药效学对比研究[D].武汉:湖北中医药大学, 2014. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10507-1014325626.htm |

| [38] | 周远鹏. 附子及其主要成分的药理作用和毒性[J]. 药学学报, 1983, 18(5):394–400. |

| [39] | 房敏峰, 吴洋, 王启林, 等. 不同产地和部位远志脂溶性成分的GC-MS分析[J]. 中草药, 2011, 42(11):2208–2212. |

| [40] | 倪建华, 李晋麟. 接触低浓度混苯对箱包生产人员的健康影响[J]. 职业与健康, 2007, 23(7):487–489. |

| [41] | 金宝渊, 朴政一. 远志生物碱成分的研究[J]. 中国中药杂志, 1993, 18(11):675–677. |

| [42] | 唐卫东, 梁永枝. 远志炮制品减毒增效的实验研究[J]. 中国民族民间医药, 2010, 19(12):55–56. |

| [43] | 田徽, 王建, 夏厚林, 等. 蜜远志与生远志水煎液的HPLC指纹图谱对比研究[J]. 中草药, 2007, 38(8):1180–1183. |

| [44] | 林敬开, 闫小平, 官仕杰, 等. 远志不同炮制品皂苷类成分含量的比较[J]. 中国实验方剂学杂志, 2011, 17(11):89–91. |

| [45] | 刘贤武, 王建, 肖武. 远志蜜炙前后对胃黏膜微循环影响的实验研究[J]. 江苏中医药, 2009, 41(2):73–74. |

| [46] | 田徽, 武云, 王建, 等. 生远志中总皂苷、生物碱、酮、脂肪油的急性毒性研究[J]. 中药药理与临床, 2005, 21(4):50–51. |

2017, Vol. 48

2017, Vol. 48