2. 南京中医药大学 药学院药物制剂研究室, 江苏 南京 210023;

3. 南京中医药大学 基础医学院中药学教研室, 江苏 南京 210023

2. Pharmaceutical Research Laboratory, School of Pharmacy, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing 210023, China;

3. Department of Chinese Materia Medica, School of Basic Medicine, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing 210023, China

经皮给药是常用给药途径之一,具有给药方便、避免首关效应、长时间维持恒定血药浓度、可直接作用于靶部位、可随时中止用药等优势,基于这些优势,全球经皮给药制剂市场近年来维持高速发展,年平均增长率达到17.8%,2015年全球市场规模为315亿美元。我国经皮给药制剂的市场规模也在逐年扩大,其产值由2010年的218.17亿元增加到2014年的388.61亿元。

皮肤最外层的角质层是公认的药物经皮吸收的最主要屏障[1]。应用透皮促渗剂(透皮吸收促进剂,penetration enhancers,PE)是该领域研究关注度高、制剂中最常采用的透皮促渗方法之一[2]。然而,现有的PE部分品种具有异味或刺激性等,尚不能满足日益提升的消费需求,而合成PE新品种的难度较高、成本较大。因此,从中药及天然产物中寻找和发现高效PE是经皮给药制剂领域的研究热点。

近年来,中药挥发油作为PE的应用越来越得到重视[3],所采用的研究思路和方法大多是遵循化学PE的研究路径,单纯根据挥发油自身的透皮促渗性能和药效评价来进行选择[4]。然而,富含挥发油的中药材品种多达数百种,获得天然PE需要通过大量的实验筛选,无异于大海捞针。应该注意到中药经历了千百年来的临床应用,其药性特征(四气、五味、归经等)基本明确,若能够阐明中药挥发油透皮促渗作用与中药药性之间的规律,可根据药性特征选用高效、低毒的中药挥发油PE,筛选效率将大大提高。前期研究表明,中药挥发油PE与中药药性特征存在一定的关联和规律性[5],基于此,本文提出了基于药性特征的中药挥发油PE研究模式,为在经典中药药性理论指导下,在现代PE评价方法的支持下,从中药及天然药物资源中发现PE提供新的策略与方法。

1 从富含挥发油的中药中寻找和发现安全有效的PE中药挥发油作为PE具有安全性好、促渗效果高、药效协同等优势[3-4, 6],且挥发油总体的透皮促渗效果往往优于其组成的单一萜类化学成分[7-8],是一类值得深入研究和挖掘性质优良PE的宝贵资源。

含挥发油的芳香中药以其疏散之性,能够外走肌表、开宣毛窍,因而在外用制剂中能够发挥透皮促渗作用[9]。清代吴师机《理瀹骈文》记载:“虑其或缓或无力也,假猛药、生药、香药,率领群药,开结行滞,直达其所”。

文献研究表明,含有挥发油的中药品种总数约300种,其中常用中药为135种。有34种中药挥发油具有作为PE的报道[5],其中21种中药挥发油被报道能够透皮促渗2种以上化学成分(表 1)。目前绝大多数中药挥发油尚未作为PE应用,具有较大的开发应用潜力。

|

|

表 1 具有促渗作用2种以上化学成分的中药挥发油PE Table 1 EOs penetration enhancers of CMM contained two or more chemical constituents with penetration enhancing effect |

2 从中药药性特征关联认识不同类型挥发油与透皮促渗作用间的规律性 2.1 中药挥发油作用于皮肤符合药性理论的认识

《中药学》[10]收载的含挥发油常用中药有135种,其中辛味中药96种(占71.11%),而文献报道的34种中药挥发油PE全部来自辛味中药[5]。

辛味是中药药性“五味”之一,能散能行,具有发散、行气、行血等作用。《内经》记载:“辛者横行而散”;《此事难知》曰:“辛为天之味,能补地之分,自上而降于下”。经典药性理论认为“辛入肺,肺在体合皮”,说明辛味中药可以作用于皮肤,治疗皮肤疾患[11]。腠理主要指皮肤和肌肉的纹理,《类经》曰:“腠理者皮肤之隙”“辛能开腠理致津液者,以辛能通气也”,因此药性理论有“辛能开腠理”的认识,提示辛味中药可能会增加皮肤的通透性。

中药挥发油是辛味中药最主要的化学成分类型[12],研究显示辛味可能是由挥发油中的某种特殊化学成分决定的[13]。辛味中药能作用于皮肤、能开腠理,挥发油是中药辛味的主要物质基础,因此,中药挥发油作用于皮肤符合中药药性理论的认识。

2.2 中药挥发油透皮促渗作用与药性特征之间存在关联性药性是历代医家在长期医学实践中所总结出来的用药规律。中医根据药性用药以调整阴阳平衡,恢复脏腑经络正常生理功能,从而达到治疗目的。无论是内服还是外用,都应根据药性用药,正如《理瀹骈文》中所强调的:“外治之理,即内治之理,外治之药,亦即内治之药。所异者,法耳”。因此,无论是内服还是外用途径,中药挥发油PE都应充分考虑药性特征的影响。

对于辛味中药而言,挥发油属于“中药性味组分”的范畴,即能够代表中药辛味的组分[14]。但是,中药药性内涵丰富,涉及“性(四气)-味(五味)-归经”等多个层面,中药挥发油不仅与辛味相关,还与辛味中药的其他药性特征相关[15],如通过测定中药挥发油成分可以判断解表药属于辛温或辛寒的药性,即可以判断“四气”[16];而中药挥发油也是苦味的第二大物质基础[12],可能与苦味也有相关性;此外,辛入肺,苦入心,因此“归经”与不同性味中药挥发油之间也可能存在密切联系。

前期研究基于数据挖掘分析结果表明[5],中药药性对中药挥发油透皮促渗效果的影响具有显著性,其中“四气”的影响最为显著(P=0.011<0.05)。进一步选取的21篇有作为PE的辛味中药挥发油的相关文献报道,通过数据挖掘初步验证其成分类型与药性特征之间存在关联性。

2.3 中药挥发油透皮促渗作用可能存在药性特征规律中药挥发油是辛味的主要物质基础,明代名医缪希雍曰:“五味之中,惟辛通四气,复兼四味”,因此辛味中药的药性特征比较复杂。药性特征对于辛味中药挥发油透皮促渗作用(包括体外透皮促渗效果、药理和毒性)的具体影响尚不明确。例如,辛味结合“四气”可以分为辛热(如干姜)、辛温(如丁香)、辛凉(如薄荷)等;辛味可以单独表示“五味”,也可以结合苦(微苦)味或甘(微甘)味,如辛(细辛)、辛+苦(如羌活)和辛+甘(如当归)等;在性味的基础上,还可以结合不同“归经”,如同是辛温性味,辛夷归肺、胃经,而花椒归脾、胃、肾经。上述干姜、丁香、薄荷、细辛、羌活、当归、辛夷、花椒的挥发油都有作为PE的报道[5],但是其透皮促渗作用与辛味中药药性特征之间的相关性研究尚处于空白,如既然“辛入肺,肺在体合皮”,归肺经对于透皮促渗作用的影响如何,值得深入研究;辛能开腠理,辛甘助阳,辛开苦降,辛味、辛+苦味、辛+甘味对透皮促渗作用有何区别,也值得进一步研究;又如温热药性理论上有助于辛散,但是目前应用最多的中药挥发油PE--薄荷油却来自凉性中药,“四气”对透皮促渗作用的影响也非常值得研究。

基于文献数据挖掘、理论探讨和前期相关研究的基础上,本文探索性地提出了“中药挥发油透皮促渗作用存在药性规律”假说。中药经历了两千多年来的临床应用,其药性特征基本明确,若能够阐明中药挥发油透皮促渗作用与中药药性特征之间的规律,就有可能根据药性特征快速有效地从中发现高效低毒的中药挥发油PE。

3 从不同类型中药挥发油中选择和发现PE的研究思路 3.1 中药挥发油的选择主要选择辛味中药挥发油(占中药挥发油的70%以上)开展研究。辛味中药挥发油可分成3组:(1)“五味”的影响:在温性前提下,比较辛味(细辛、生姜、豆蔻、砂仁、川芎等),辛苦味(羌活、松节、苍术、木香、莪术等)与辛甘味(桂枝、防风、当归、缬草等)中药挥发油;(2)“四气”的影响:比较热性(干姜、肉桂、吴茱萸、高良姜、胡椒等),温性(白芷、辛夷、丁香、花椒、陈皮等),平性(寻骨风、老鹳草、佩兰、香附、三棱等)与寒或凉性(薄荷、柴胡、鱼腥草、茵陈、郁金等)中药挥发油;(3)归肺经的影响:辛温性味下,比较归肺经(麻黄、荆芥、香薷、紫苏等)和不归肺经(藁本、草豆蔻、降香、益智仁、蛇床子等)中药挥发油。

3.2 围绕辛味功效开展透皮促渗作用研究辛能散能行,具有发散、行气、行血等作用。中药挥发油对于皮肤角质层屏障的作用符合辛味散结、开腠理的作用特点。辛味还有行血、行气的作用,也会影响到在体透皮促渗效果。例如,川芎油能够增加局部皮肤血流量,从而促进高度亲脂性成分的透皮吸收[17],因此也应评价挥发油对于局部血流量和水分蒸发量的影响。为了保证安全性,中药挥发油的皮肤毒性也应作为研究内容。此外,根据药性理论,辛味属金,与肝(属木)相克,“肝病禁辛”,辛味中药挥发油如柴胡油、艾叶油已被证明具有一定肝毒性[18-19],因此辛味中药挥发油对于肝细胞的毒性也应该加以评价。

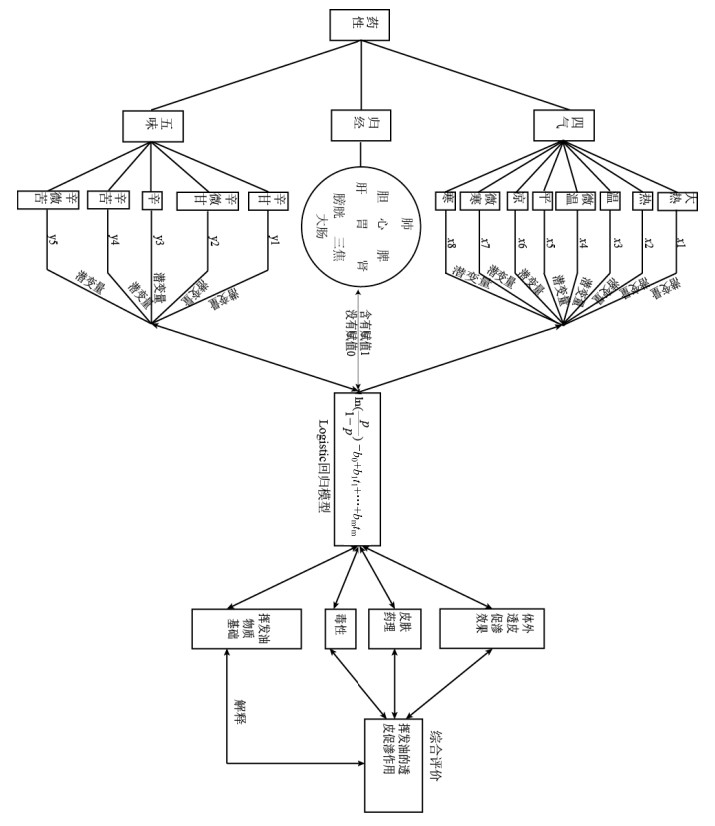

3.3 通过数据挖掘阐明药性特征规律针对中药药性参数值模糊性的特点,对于四气、五味采用潜变量表征,对于归经采用二值表征,然后基于Logistic回归建立数学模型(图 1),分别挖掘药性特征与体外透皮促渗效果、药理作用、毒性的相关性,以及与上述3个指标综合后的透皮促渗作用的相关性。Logistic回归分析的基本原理就是利用一组数据拟合一个Logistic回归模型,然后借助这个模型揭示总体中若干个自变量与1个因变量取某个值的概率之间的关系,由于其对于因变量的分布没有要求,因此在中医药研究中较为常用[20]。

|

图 1 基于数据挖掘认知不同类型中药药性与透皮促渗作用的关联关系 Fig.1 Association relationship of properties and permeation-enhancing of CMM in different types based on data mining |

3.4 促渗透皮物质基础研究

通过分析中药挥发油的组成可初步判断解表药属于辛温或辛寒的药性,正确识别率达到93.6%[16],说明挥发油还可能是辛味以外的药性特征的物质基础。因此,对涉及的辛味中药挥发油进行成分归类分析(分为12类,分别为单萜、单萜氧化物、倍半萜、倍半萜氧化物、二萜及氧化物、脂肪族及脂肪酸类成分、芳香族类成分、单萜与芳香族复合结构、单萜氧化物与芳香族复合结构、倍半萜与芳香族复合结构、苯酞类和其他类)与理化性质研究,通过Logistic回归数据挖掘成分与药性特征的相关性、成分与透皮促渗作用(体外透皮促渗效果、药理、毒性)的相关性(图 1),并从挥发油物质基础角度阐明药性特征对透皮促渗作用的影响机制。

3.5 药性特征规律的验证通过研究确定四气、五味和归经等药性特征对于透皮促渗作用的影响,并通过数据挖掘获得可能高效、低毒的辛味中药挥发油PE的药性特征。例如,前期通过文献研究及数据挖掘预测辛+苦或辛+甘味,热性,归肝、肾经或脾、肺、胃、肾经的辛味中药挥发油是高效的PE[5]。而本项目研究不仅可以获得更为准确的药性特征,通过Logistic回归还能获得各个药性特征的权重值,由此阐明药性特征对于体外透皮促渗效果、药理作用、毒性和整体的透皮促渗作用的影响,能够预测新型高效、低毒的辛味中药挥发油PE,并通过透皮促渗作用和药物动力学评价检验预测的准确性,验证药性规律的可信度。

3.6 药性特征规律的应用中药药性理论认为可以通过炮制影响药性,因此,理论上可以通过炮制改变药性,进一步增强辛味中药挥发油的透皮促渗作用。例如,酒制可“以辛制辛”“相资为制、增强药性”,通过辛味的酒来炮制川芎、当归等辛味中药,可以增强辛味的效果,从而可能进一步增强川芎油、当归油的透皮促渗作用。

除酒制以外,根据药性规律,还可选择其他对透皮促渗作用影响较大的药性特征,通过炮制影响药性,考察对炮制前后挥发油透皮促渗作用的影响。例如,生姜制成干姜,从温性到热性,可以考察四气的影响;又如“醋制入肝”“盐制入肾”,发现归肝经或归肾经有利于透皮促渗,可以通过醋制莪术、柴胡、三棱或者盐制小茴香、砂仁、益智仁等来影响其挥发油的透皮促渗作用。

4 从不同类型中药挥发油中选择和发现PE的方法与技术 4.1 应用高通量筛选技术评价中药挥发性物质的透皮促渗效果采用离体皮肤开展指标性成分体外透皮吸收实验是评价透皮促渗效果的最常用研究方法[21],但是受种属、性别、年龄、部位等多种生理因素以及脱毛、剥离、贮存等多种制备因素影响,皮肤质量难以得到保证且缺乏有效控制手段,导致透皮促渗实验结果重现性不高。此外,应用动物皮肤,不仅动物饲养周期较长也容易引发伦理学问题。因此,研制质量可控的人工皮肤膜以替代真实皮肤是PE研究技术发展的必然趋势[22]。

角质层脂质是皮肤屏障功能的主要物质基础[23],采用脂质人工皮肤膜替代真实皮肤已经成为经皮给药领域的研究热点[24],如角质层替代物模型(SCS)、皮肤平行人工渗透模型(skin-PAMPA)、磷脂囊泡渗透模型(PVPA)以及Merck Millipore公司推出的Strat-MTM膜等,这些皮肤膜模拟了角质层脂质组成但未实现对角质层结构的模拟。

角质层脂质也是中药挥发油PE的主要作用靶点[3],因此,笔者应用脂质体技术研制了脂质体人工皮肤膜,在模拟角质层脂质组成的同时还能模拟其“brick-mortar”结构,对真实皮肤的模拟程度显著优于目前单纯模拟脂质组成的皮肤膜,如市售的Strat-MTM膜,为中药挥发油透皮促渗效果评价提供了皮肤模型[25]。当然,为了进一步提高模拟效果,还需要对脂质体人工皮肤膜进行处方与工艺优化,并与真实皮肤进行系统比较。

4.2 中药挥发性物质透皮促渗效果评价指标体系的优化与建立中药外用制剂的特点在于成分的复杂性和模糊性,虽然普遍采用评价指标性成分的透皮吸收行为的方法,但由于成分代表性的问题难以全面评价中药挥发油的透皮促渗效果,并且评价透皮吸收行为通常需要12~48 h才能达到稳态,效率很低。研究表明,PE对于皮肤角质层作用的某些理化指标有望作为透皮促渗效果的评价指标。例如,PE对于角质层脂质的溶解行为与透皮促渗效果之间存在相关性[26],而前期研究也发现中药挥发油PE对于皮肤角质层红外特征峰波数的影响与其透皮促渗效果之间存在相关性,这些客观的理化指标就为直接考察PE对于皮肤角质层的作用以替代考察PE对指标性成分透皮行为的影响提供了依据。

5 展望 5.1 研究意义中药挥发油是以辛味为代表的中药药性特征的重要物质基础,应用中药药性特征规律指导中药挥发油透皮促渗剂的研究与开发能够充分发挥中医药的特色与优势,起到事半功倍的效果。

本研究有望获得以下成果:(1)阐明中药挥发油透皮促渗作用的药性特征规律,指导辛味中药挥发油PE在外用制剂中的合理应用,对于中药挥发油PE的应用与开发具有重要的基础性意义;(2)阐明与药性特征相关的辛味中药挥发油的物质基础,应用药性规律解释并进一步提高透皮促渗作用,对于揭示中药药性特征的现代科学内涵具有重要的理论价值;(3)基于新型的脂质体人工皮肤膜技术和指标优选建立实用的体外透皮促渗效果高通量评价技术,为中药透皮促渗研究提供新型的技术平台。

众所周知,合成化学促渗剂需要很高的成本和风险,而本研究的假说如能成立,将为中医药的现代应用打开新的通道。

5.2 后续研究与化学促渗剂相比,中药挥发油PE不仅具备优良的透皮促渗效果,而且安全性显著改善并且还能发挥药效协同作用,起到“药辅合一”的效果,前期研究在治疗痛经的外用制剂中已经得到成功应用[27]。

在应用药性特征规律指导中药挥发油PE选用的基础上,未来还需要进一步开展制剂适宜性研究。中药挥发油的不足之处在于其稳定性,需要通过制剂技术解决,而常用的环糊精包合技术已被证明不利于中药挥发油的透皮促渗效果和自身成分的透皮吸收[28],因此,需要针对中药挥发油的特点开展制剂适宜性研究,以同时保证其稳定性和透皮促渗作用的发挥。

目前,微乳(microemulsion)技术越来越受到广泛关注,将中药挥发油直接作为油相制成微乳型凝胶[29]或微乳型贴膏剂[30],可以有效提高挥发油的稳定性和释药性能,但其对于中药挥发油PE的透皮促渗效果,包括对于溶解在水相中或油相中药物的促渗作用,尚不明确。因此,中药挥发油的制剂适宜性研究,将是药性特征规律阐明后非常有应用前景的研究方向。

| [1] | Trommer H, Neubert R H H. Overcoming the stratum conrneum:the modulation of skin penetration[J]. Skin Pharmacol Physiol, 2006, 19(2): 106–121. DOI:10.1159/000091978 |

| [2] | 杨华生, 朱庆文, 梁秉文. 药用辅料在中药经皮给药制剂中的应用[J]. 中医外治, 2007, 16(3):3–5. |

| [3] | 陈军, 刘培, 蒋秋冬, 等. 中药挥发油作为透皮吸收促进剂的现状与展望[J]. 中草药, 2014, 45(24):3651–3655. |

| [4] | 冯鑫. 挥发油促透作用适用性研究进展[J]. 中成药, 2013, 35(1):157–161. |

| [5] | 杨文国, 陈军, 刘培, 等. 基于数据挖掘方法研究挥发油透皮促渗作用与中药药性间的关联性[J]. 中国中药杂志, 2015, 40(23):4609–4615. |

| [6] | Herman A, Herman A P. Essential oils and their constituents as skin penetration enhancer for transdermal drug delivery:A review[J]. J Pharm Pharmacol, 2014, 67(4): 473–485. |

| [7] | Monti D, Chetoni P, Burgalassi S, et al. Effect of different terpene-containing essential oils on permeation of estradiol through hairless mouse skin[J]. Int J Pharm, 2002, 237(1/2): 209–214. |

| [8] | Lan Y, Li H, Chen Y Y, et al. Essential oil from Zanthoxylum bungeanum Maxim. and its main components used as transdermal penetration enhancers:a comparative study[J]. J Zhejiang Uinv Sci B, 2014, 15(11): 940–952. DOI:10.1631/jzus.B1400158 |

| [9] | 胡凯文, 卫月, 安超. 芳香中药在疾病外治中的应用[J]. 中华中医药杂志, 2010, 25(3):337–339. |

| [10] | 高学敏主编. 中药学[M]. 第2版. 北京: 中国中医药出版社, 2007. |

| [11] | 孙玉平, 张铁军, 曹煌, 等. 中药辛味药性表达及在临证配伍中的应用[J]. 中草药, 2015, 46(6):785–790. |

| [12] | 高晓山. 中药药性论[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1992. |

| [13] | 周复辉, 易增兴, 罗亨凡. 辛味中药化学成分的分析[J]. 安徽农业科学, 2006, 34(12):2760. |

| [14] | 匡海学, 王艳宏, 王秋红, 等. 基于中药性味可拆分性和可组合性的中药性味理论研究新模式[J]. 世界科学技术--中医药现代化, 2011, 13(1):25–29. |

| [15] | 黄明进, 郭刚, 徐立军, 等. 解表药药性与挥发油成分相关性研究[J]. 北京中医药大学学报, 2009, 32(2):101–103. |

| [16] | 覃洁萍, 刘进, 陈玉萍, 等. 解表类中药挥发性成分与药性的相关性研究[J]. 计算机与应用化学, 2013, 30(1):85–88. |

| [17] | 王慧菁, 张立超, 张永佳, 等. 川芎挥发油增加皮肤血流皮肤促透机制[J]. 中国药学杂志, 2010, 45(24):1925–1929. |

| [18] | 孙蓉, 杨倩. 柴胡挥发油大鼠肝毒性"量-时-毒"关系研究[J]. 中药药理与临床, 2011, 27(3):49–51. |

| [19] | 刘红杰, 白杨, 洪燕龙, 等. 不同提取方法制备的艾叶挥发油化学成分分析与急性肝毒性比较[J]. 中国中药杂志, 2010, 35(11):1439–1446. |

| [20] | 沈波, 吴勉华, 李国春. Logisitc回归分析在中医药研究中的应用[J]. 辽宁中医杂志, 2010, 37(10):2076–2077. |

| [21] | Bartosova L, Bajgar J. Transdermal drug delivery in vitro using diffusion cells[J]. Curr Med Chem, 2012, 19(27): 4671–4677. DOI:10.2174/092986712803306358 |

| [22] | Mathes S H, Ruffner H, Graf-Hausner U. The use of skin models in drug development[J]. Adv Drug Deliv Rev, 2014, 69/70: 81–102. DOI:10.1016/j.addr.2013.12.006 |

| [23] | Groen D, Poole D S, Gooris G S, et al. Investigating the barrier function of skin lipid models with varying compositions[J]. Eur J Pharm Biopharm, 2011, 79(2): 334–342. DOI:10.1016/j.ejpb.2011.05.007 |

| [24] | Flaten G E, Palac Z, Engesland A, et al. In vitro skin models as a tool in optimization of drug formulation[J]. Eur J Pharm Sci, 2015, 75: 10–24. DOI:10.1016/j.ejps.2015.02.018 |

| [25] | 陈军, 张会, 许海恒, 等.一种脂质体人工皮肤膜及其制备方法和在外用制剂中的应用:中国, CN 201510818671.3[P]. 2015-11-23. |

| [26] | Ibrahim S A, Li S K. Chemical enhancer solubility in human stratum corneum lipids and enhancers mechanism of action on stratum corneum lipid domain[J]. Int J Pharm, 2010, 383(1/2): 89–98. |

| [27] | Chen J, Jiang Q D, Wu Y M, et al. Potential of essential oils as penetration enhancers for transdermal administration of ibuprofen to treat dysmenorrhoea[J]. Molecules, 2015, 20(10): 18219–18236. DOI:10.3390/molecules201018219 |

| [28] | 吴叶鸣, 陈军, 刘培, 等. 羟丙基-β-环糊精包合对当归挥发油透皮吸收的影响[J]. 中成药, 2015, 37(12):2400–2405. |

| [29] | 卢秀霞, 潘婷婷, 洪于琦, 等. 茶树油微乳凝胶的制备及其质量评价[J]. 中草药, 2015, 46(13):1892–1900. |

| [30] | 张广唱, 郭殷锐, 武哲丽, 等. 吴茱萸水包油微乳巴布剂的体外透皮吸收特性[J]. 中国实验方剂学杂志, 2015, 21(17):1–4. |

2016, Vol. 47

2016, Vol. 47