2. 中国医学科学院 北京协和医学院药用植物研究所, 北京 100193 ;

3. 华润三九医药股份有限公司, 广东 深圳 518110

2. Institute of Medicinal Plant Development, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100193, China ;

3. China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd., Shenzhen 518110, China

三叉苦Melicope pteleifolia (Champion ex Bentham) T. G. Hartley为芸香科(Rutaeeae)蜜茱萸属Melicope J. R. et G. Forst. 植物,又名三桠苦、三丫苦、三叉虎、斑鸠花、三支枪、三脚鳖等[1]。在我国主要分布于广东、广西、海南、福建、台湾、贵州和云南等省,四川和重庆等地区有少量分布,柬埔寨、老挝、泰国、越南、缅甸等地也有分布。其根、茎、枝、叶皆可入药,为岭南地区常用中草药,其性苦、寒,归心、肝经,有清热解毒、祛风除湿、消肿止痛等功效,用于治疗外感风热、发热、咳嗽、喘促、咽喉肿痛、肺痈、疟疾寒热、风湿痹痛、胃脘疼痛、虫蛇咬伤、痈肿疮疖等症[2]。其叶主治黄疸型肝炎、疟疾、风湿骨痛、咽喉肿痛、湿疹、皮炎、疮疡、急慢性感冒和发烧,海南当地还用来治疗胃病和胃溃疡等症。其鲜品可与其他主治皮肤疾病的草药煎水外用治疗具有传染性的疹、疮等皮肤病。目前,三叉苦已经在消结安胶囊、感冒灵、三九胃泰颗粒、三金片等30多种成方制剂中得到广泛应用[3-4],同时,三叉苦又是常用的药食同源植物之一,具有较高的食用价值,为广东凉茶的重要原料[4]。本文就三叉苦的本草考证、化学成分和药理作用进行综述。

1 本草考证 1.1 品种来源及药材名称三叉苦原归属于芸香科(Rutaeeae)吴茱萸属Evodia J. R. et G. Forst,原拉丁学名Evodia lepta (Spr.) Merr.,《中国植物志》中文版采用这种分类方法。1981年Hartley根据三叉苦果实和种子的特征建议将其归属到蜜茱萸属Melicope J. R. et G. Forst.[3]。2008年出版的英文版的《中国植物志》中,将原吴茱萸属中的植物经重新整理后分别归属到四数花属和蜜茱萸属中,其中三叉苦归属于蜜茱萸属,学名改为Melicope pteleifolia (Champion ex Bentham) T. G. Hartley.。三叉苦各种文献收载的原植物及药材名称不尽相同,在不同的地区也有不同的名称[5]。《中国高等植物图鉴补编》收载的原植物名为三叉苦;《中国植物志》收载植物名为三桠苦;《云南中药资源名录》收载的原植物名为三亚苦;《岭南采药录》《广东省中药材标准》1990年版、《湖南省中药材标准》2009年版收载药材名称为三丫苦;《全国中草药汇编》及《云南中药志》收载药材名为三叉苦。广东、广西、云南习称“三支枪”;福建习称“三叉虎”;台湾习称“三脚鳖”;广东不同的地区又称为“白芸香”“跌打王”和“叉虎根”;广西又名“石蛤骨”;云南不同地区名称也有差异,玉溪名为“三丫苦”,勐海名为“三杈苦”“三岔叶”,屏边名为“鸡肉树”,保山名为“九节历”,红河名为“小黄散”。在不同的民族地区三叉苦又有当地民族药名,如傣药名“郎晚”“南弯”“罕晃”“汉挂”;瑶药名“波查卯”“坡渣挪”;壮药名“棵三咖(gosamnga)”“三叉虎”“美歹辛(maexdaiz saenji)”;彝药名“少朝施卡”;基诺药名“帕柯帕迷”等。

1.2 三叉苦的药性、功效与主治三叉苦始载于《岭南采药录》,另外,《全国中草药汇编》《广西中药志》《广西本草选编》《中药大辞典》《中国本草图录》《新华本草纲要》《实用中草药原色图谱》等均有收载,各文献收载的药性、功效与主治不尽相同(表 1)。《中国药典》1977年版,《广西中药材标准》1990、1996年版,《广西壮药材质量标准汇编》《广西瑶族习用药材质量标准》《广东省中药材标准》1994年版,《湖南省中药材标准》2009年版,《海南省中药材标准》2011年版第一册,《江西省中药材标准》2013年版等各级质量标准收载的三叉苦药名、药性、功效、应用、药用部位也不尽相同(表 2)[5-7]。

|

|

表 1 主要文献收载的三叉苦药性、功效及主治 Table 1 Drug properties,efficacies,and indications of M. pteleifolia recorded by key reference |

|

|

表 2 不同标准收载的三叉苦主要质量标准 Table 2 Main quality standards of M. pteleifolia recorded by different standards |

2 化学成分

三叉苦中所含化学成分主要为黄酮类、生物碱类、挥发油、色烯等。目前,三叉苦的化学成分研究报道多以挥发油、生物碱为主[8-11],国内外学者从不同产地的三叉苦中分离得到了挥发油、生物碱类、色烯类、黄酮类、苷类,以及香豆素、蜡酸、补骨脂素等化合物[12]。以产地为海南、广东和云南的三叉苦的研究为主,不同产地的三叉苦的化学成分也存在着一定的差异[11, 13]。到目前为止,从三叉苦中已分离得到40余个苯并吡喃类化合物,6个喹啉酮类化合物,4个呋喃喹啉类生物碱,2个苯乙酮类化合物。

2.1 挥发性成分目前对三叉苦挥发油的研究主要是对其茎部和叶中挥发油的研究,梁粤等[14]对广州产三叉苦茎挥发油进行GC-MS分析,分离得到56个峰,各峰所得质谱图经计算机检索和人工解析及对照标准图,共鉴定出27个化合物,占总精油成分的75.330%,从其分析结果可知广州产三叉苦茎中量较多的成分是十六酸(20.881%)、十六酸十八烷基酯(8.191%)、δ-杜松油烯(8.017%)、新植二烯(6.590%)等。刁远明等[15]对广东从化产三叉苦的叶挥发油进行GC-MS分析,分离出化合物46个,鉴定出16个成分,主要有十六酸(30.74%)、邻苯二甲酸二丁酯(15.87%)、叶绿醇(13.46%)以及邻苯二甲酸二丁辛酯、6,10-二甲基-2-十一烷酮和双十一基邻苯二甲酸酯等。毕和平等[16]利用GC-MS对海南澄迈产的三叉苦叶中挥发油进行分析,确定了95.12%的化合物,其中含氧有机化合物共有22种,占总量的52%;烃类化合物12种,占总量的29%;主要成分为1-(5,7,8-三甲氧基-2,2-二甲基-2H-1-苯并吡喃基-6)-乙酮(12.93%)、1,2,4,5-四异 (1-甲乙基)-苯(11.45%)和氧化丁香烯(7.73%)。三叉苦茎和叶中的挥发性成分相比,在量及种类上有相似之处,但也有很大的差异。它们的主要成分都是十六酸和亚油酸;不同之处是三叉苦茎中并未发现叶绿醇、邻苯二甲酸二丁酯、双十一基邻苯二甲酸酯、邻苯二甲酸二丁辛酯、6,10-二甲基-2-十一烷酮等成分。三叉苦挥发油成分会因产地、部位和测量方法不同,其成分也有所不同。

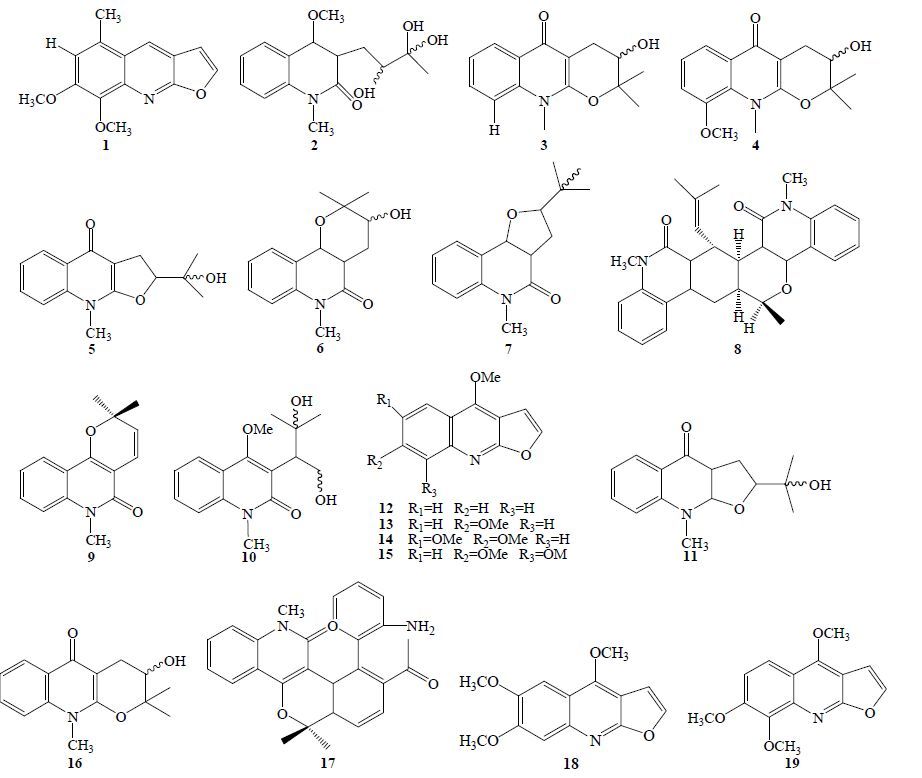

2.2 生物碱杨树娟等[13]从三叉苦的乙醇提取物部分首次分离得到3个生物碱吴茱萸春(evolitrine,13)、香草木宁(kokusaginine,18)、白鲜碱(dictamnine,12),另外还有日立宁(16)、安杜里宁碱(10)、isoevdinonl(11)、findersoamine(14)、ehaplopine(15)、茵芋碱(19)6种生物碱。Yagp等[17]从泰国产三叉苦中分离得到shimmianine(1)、(−)-edulinine(2)、(−)-ribalinine(3)、balfourdine(4)、(+)-isoplatydesmine(5)、(−)-ψ-ribaline(6)、(+)-ψ-isopoatydesmine(7)。Kamperdick等[18]从越南产三叉苦的叶中分离出了melicobisquinolinone A(8)、N-methylflindersine(9)和melicobisquinolinone B(17),生物碱类化合物名称和结构见表 3和图 1。

|

|

表 3 三叉苦中生物碱类化学成分 Table 3 Alkaloids from M. pteleifolia |

|

图 1 三叉苦中生物碱类化合物的结构 Fig.1 Structures of alkaloids from M. pteleifolia |

2.3 苯并吡喃类和色烯类成分

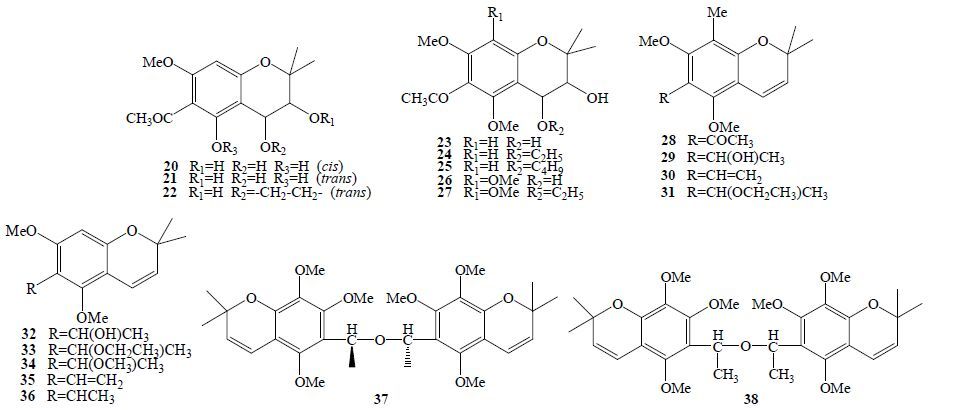

李国林等[19-21]从三叉苦的茎叶提取物中分离得到苯并吡喃类和色烯类化合物leptin A~C(20~22)、leptin D~H(23~27)、evodione(28)、leptol A(29)、leptene A(30)、etylleotol A(31)、leptol B(32)、etylleotol B(33)、methylleptol B(34)、leptene B(35)、methylevodionol(36)、dichromene A~B(37、38),其中大部分都是色烯类化合物。另有报道,张军峰等[22]从三叉苦的根部提取物中分离得到了leptin B(21)和leptin E(24)2种化合物。三叉苦中苯并吡喃类和色烯类化学成分结构见图 2。

|

图 2 三叉苦中苯并吡喃类和色烯类化合物结构 Fig.2 Structures of benzopyrans and chromenes from M. pteleifolia |

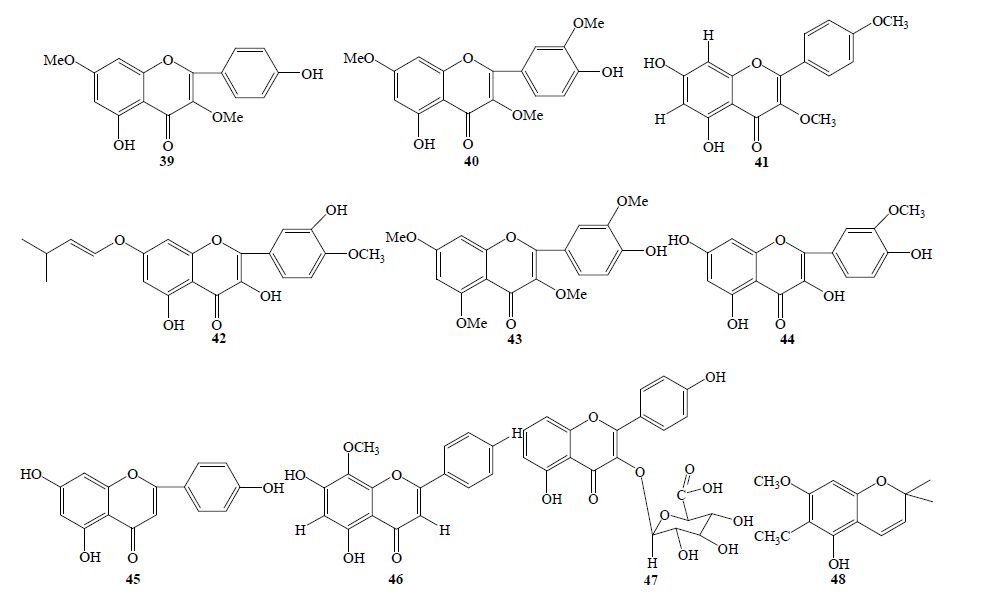

2.4 黄酮类成分及其他成分

卢海啸等[23]应用多种色谱方法对广州产三叉苦叶的丙酮部位进行分离和纯化,结果从三叉苦丙酮部位分离得到10个化合物,鉴定了7个化合物,分别为山柰酚、槲皮素、胡萝卜苷、异鼠李素(44)、山柰酚-3-O-β-D-葡萄吡喃糖苷、山柰酚-3-O-β-D-葡萄吡喃糖醛酸苷(47)、3,5,4′-三羟基-8,3′-二甲氧基-7-异戊烯氧基黄酮。鲍长余等[24-25]对三叉苦的化学成分进行了研究,其中包含7种黄酮类化合物,分别为3,7-二甲基山柰黄酮醇(39)、异鼠李素(44)、三桠苦素C(pteleifolosin C,42)、5,4′-二羟基-3,7,3-三甲氧基黄酮(40)、5,7-二羟基-3,4′-二甲氧基黄酮(41)、山柰黄酮醇(45)、汉黄芩素(46)、7,4′-二羟基-3,5,3′-三甲氧基黄酮(43)、山柰酚-3-O-β-D-葡萄吡喃糖醛酸苷(47),另外其从海南产的三叉苦茎的75%乙醇提取物分离得到12个化合物,分别鉴定为邻苯二甲酸二丁酯、香兰素、β-谷甾醇、木栓酮、β-胡萝卜苷、leptono、苯甲酸正丁异丁酯、methylleptol A、异吴茱萸酮酚(48)、leptin A、吴茱萸酮、东莨菪素。康国娇等[11]通过NMR、MS等波谱学方法对云南西双版纳产的傣药三叉苦的化学成分进行了研究,结果从三叉苦茎的60%乙醇提取物中分离得到6个化合物,分别为3,7,3′-三甲氧基槲皮素、3-异戊烯基伞形花内酯、7-去甲基软木花椒素、β-谷甾醇、3,7-二甲氧基山柰酚和吴茱萸春;从三叉苦叶的90%乙醇提取物中分离得到2个化合物,分别为芝麻素和p-О-香叶基香豆酸。杨树娟等[26]从三叉苦叶95%乙醇提取物中分离得到4个化合物,分别为2,4,6-三羟基苯乙酮-3,5-二-C-β-D-葡萄糖苷、2,4,6-三羟基苯乙酮-3,5-二-C-β (6′-O-E-对香豆酰基)-D-葡萄糖苷、2,4,6-三羟基苯乙酮-3,5-二-C-β (6′-O-Z-对香豆酰基)-D-葡萄糖苷、2,4,6-三羟基苯乙酮-3,5-二-C-β (6′-O-E-肉桂酰基)-D-葡萄糖苷。张军峰等[27]采用微波消解技术ICP-MS法测定了三叉苦根、茎、叶中的20种元素Li、B、Mg、V、Mn、Cu、As、Sr、Mo、Cs、Ba、Pb、Cr、Fe、Ni、Co、Sn、Sb、Bi、Cd的量。结果表明三叉苦植物的根、茎、叶中Mg、Mn、Fe、B、Cu、Sr、Ni、Ba微量元素的量最高,并且具有一定的药用价值。三叉苦中部分黄酮类及其他化学成分结构见图 3。

|

图 3 三叉苦中部分黄酮类及其他化合物结构 Fig.3 Structures of flavonoids and other chemical constituents from M. pteleifolia |

3 药理作用

三叉苦具有清热解毒、祛风除湿的功效,主治咽喉肿痛、疟疾、黄疸型肝炎、风湿骨痛、湿疹、皮炎和疮疡等[28]。现代药理研究表明三叉苦有抑菌、抗炎、镇痛、调节血糖和血脂等作用[29]。

3.1 抗炎、镇痛、抑菌作用邓琪等[30]通过二甲苯致小鼠耳肿胀、热板法观察小鼠痛阈值、醋酸致小鼠扭体、角叉菜胶诱导小鼠足爪肿胀法对三叉苦不同提取物的抗炎镇痛作用进行了研究,并采用紫外分光光度法、酶联免疫吸附法分别检测炎性组织中前列腺素E2(PGE2)和血清中环氧化酶-2(COX-2)的水平,探寻其时效关系及部分机制。结果表明三叉苦茎水提物、根醇提物对二甲苯诱导的小鼠耳肿胀、醋酸致小鼠扭体、角叉菜胶诱导小鼠足爪肿胀具有明显的抑制作用,对炎性组织中PGE2和血清中COX-2的量也有一定的降低作用,说明其抗炎机制可能与抑制PGE2的生成和血清中COX-2的量有关。胡向阳等[31]通过建立高脂饮食性胰岛素抵抗大鼠模型,ELISA法检测脂肪细胞炎症因子等方法研究了三叉苦对高脂饮食性胰岛素抵抗大鼠脂肪细胞炎症因子的影响,结果显示三叉苦对高脂饮食性胰岛素抵抗大鼠脂肪细胞炎症因子有一定调节作用。邓琦等[32]通过用95%乙醇提取三叉苦地上和地下部分,用系统溶剂法萃取分离得到10个提取物。通过测定这些提取物对乙型溶血性链球菌的抑菌圈大小和最小抑菌浓度(MIC)来研究其对乙型溶血性链球菌抗菌活性,结果显示三叉苦地上部分的石油醚、氯仿和醋酸乙酯提取物和地下部分的石油醚、氯仿提取物对乙型溶血性链球菌都有较明显的生长抑制作用,这为三叉苦治疗咽喉肿痛、湿疹、皮炎等提供了实验依据。

3.2 调节血糖、血脂作用胡向阳等[33]通过建立高脂饮食性胰岛素抵抗(IR)大鼠模型,检测各组大鼠总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、血糖(FBG)、胰岛素(FINS)等指标的变化,清醒状态下高胰岛素-正葡萄糖钳夹实验检测葡萄糖输注率,进行口服糖耐量测试和胰岛素耐量测试等方法研究了三叉苦对高脂饮食性IR大鼠血糖、血脂代谢的影响,结果表明三叉苦可增加组织对葡萄糖的利用,同时可以增加外周组织对胰岛素的敏感性,三叉苦对高脂饮食性IR大鼠血脂、血糖代谢有一定的调节作用。除此之外,三叉苦还可以增强外周组织对胰岛素的敏感性,降低IR大鼠高血糖、高血脂症状,上调骨骼肌组织胰岛素受体底物-1(IRS-l)mRNA、胰高血糖素样肽-1(GLP-l)mRNA的表达[34-35],调节脂联素(APN)、瘦素(LP)和抵抗素的分泌水平[36]。

4 结语三叉苦作为一种应用比较广泛的民族药,具有一定的临床应用基础,有着广泛的应用前景和开发利用价值。但在目前的研究报道中,对三叉苦的研究比较零散,缺乏系统性研究,三叉苦的化学成分以及药理作用方面的研究还不透彻和全面,有待从以下几个方面进行深入研究:(1)三叉苦资源分布及蕴藏量状况及其道地性的研究与探讨;(2)三叉苦水溶性成分的鉴定与分析;(3)三叉苦的化学成分及药理作用的相关性及其作用机制。这些问题的解决可以更好地为三叉苦的临床应用与开发提供理论依据。

| [1] | 吴征镒. 新华本草纲要(第2册)[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1988 . |

| [2] | 全国中草药汇编编写组. 全国中草药汇编(上册)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1975 . |

| [3] | 中国科学院中国植物志编辑委员会. 中国植物志(第43卷2分册)[M]. 北京: 科学出版社, 1997 . |

| [4] | 杨增明, 马志伟, 袁玲玲. 傣医药研究[M]. 昆明: 云南科学技术出版社, 2012 . |

| [5] | 谢宗万. 汉拉英对照中药材正名词典[M]. 北京: 北京科学技术出版社, 2004 . |

| [6] | 熊辅信. 临床中药辞典[M]. 昆明: 云南科技出版社, 1988 . |

| [7] | 中药辞海编写组. 中药辞海(第一卷)[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 1993 . |

| [8] | Wei H L, Zhou S X, Jiang Y, et al. Chemical constituents from leaves of Evodia lepta[J]. Chin J Chin Mater Med , 2013, 38 (8) :1193–1197. |

| [9] | 张军锋, 窦志峰, 白洋, 等. 三丫苦的化学成分研究[J]. 天然产物研究与开发 , 2011, 23 (6) :1061–1063. |

| [10] | Yang L J, Jiang K, Tan J J, et al. Prenylated benzene metabolites from Melicope pteleifolia[J]. Helv Chim Acta , 2013, 96 (1) :119–123. DOI:10.1002/hlca.201200211 |

| [11] | 康国娇, 杨树娟, 周海瑜, 等. 傣药三桠苦化学成分研究[J]. 中药材 , 2014, 37 (1) :74–76. |

| [12] | 刁远明, 高幼衡, 彭新生, 等. 三叉苦化学成分研究(II)[J]. 中草药 , 2006, 37 (9) :1309–131. |

| [13] | 杨树娟, 余玲, 康国娇, 等. 三叉苦中6种成分比较研究[J]. 中成药 , 2014, 36 (3) :580–585. |

| [14] | 梁粤, 郭丽冰. 气相色谱-质谱法分析三叉苦茎的挥发油成分[J]. 现代中药研究与实践 , 2009, 22 (6) :29–30. |

| [15] | 刁远明, 高幼衡. 广东产三叉苦叶挥发性成分的气相色谱-质谱联用分析[J]. 时珍国医国药 , 2008, 19 (3) :708. |

| [16] | 毕和平, 韩长日, 韩建萍. 三叉苦叶挥发油的化学成分分析[J]. 中草药 , 2005, 36 (5) :663–664. |

| [17] | Yagp G, Ga C. Traditional medicinal plants of thailand VII. alkaloids of Evodia epta and Evodia gracilis[J]. J Sci Sco Thailand , 1987, 13 :107–112. DOI:10.2306/scienceasia1513-1874.1987.13.107 |

| [18] | Kampeidick C, Van N H, Sung T V, et al. Bisquinolinone alkaloids from Melicope ptelefolia[J]. Phytochemistry, Viet Nam , 1999, 50 (1) :177–181. DOI:10.1016/S0031-9422(98)00500-7 |

| [19] | 李国林, 曾佳烽, 朱大元. 4个新2,, 2-二甲基色烯类化合物的分离和鉴定[J]. 药学学报 , 1997, 32 (9) :682–684. |

| [20] | 李国林, 朱大元. 三个新2,2-二甲基苯并二氢吡喃类化合物的分离与鉴定[J]. 植物学报 , 1997, 39 (7) :670–674. |

| [21] | Li G L, Zhu D Y. Chromenes from Evodia lepta[J]. Phytochemistry , 1997, 44 (6) :1175–1177. DOI:10.1016/S0031-9422(96)00694-2 |

| [22] | 张军锋, 张名楠, 梁远学, 等. 三丫苦的化学成分研究(II)[J]. 海南大学学报:自然科学版 , 2011, 29 (1) :39–41. |

| [23] | 卢海啸, 倪琳, 李树华, 等. 三桠苦叶的化学成分研究[J]. 广州中医药大学学报 , 2012, 29 (1) :56–58. |

| [24] | 鲍长余. 三叉苦化学成分和其他两种药用植物有效成分含量测定的研究[D]. 海口:海南师范大学, 2012. |

| [25] | 鲍长余, 范超君, 陈湛娟, 等. 海南产三叉苦的化学成分研究[J]. 海南师范大学学报:自然科学版 , 2012, 25 (1) :66–69. |

| [26] | 杨树娟, 袁玲玲, 余玲, 等. 傣药三桠苦叶的化学成分研究[J]. 中草药 , 2014, 45 (14) :1971–1975. |

| [27] | 张军峰, 于文辉, 窦智峰, 等. ICP-MS法测定三丫苦中微量元素的研究[J]. 海南大学学报:自然科学版 , 2009, 27 (3) :256–258. |

| [28] | 江苏新医学院. 中药大辞典[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2003 . |

| [29] | 张勇. 三叉苦的研究进展[J]. 中药材 , 2010, 33 (9) :1516–1518. |

| [30] | 邓琪, 黄美景, 郭丽冰, 等. 三丫苦抗炎镇痛作用及机制研究[J]. 中国实验方剂学杂志 , 2011, 17 (4) :125–128. |

| [31] | 胡向阳, 李安, 杨璇. 三丫苦对胰岛素抵抗模型大鼠脂肪细胞炎症因子的影响[J]. 时珍国医国药 , 2012, 23 (10) :2514–2515. |

| [32] | 邓琦, 梁粤, 郭丽冰, 等. 三丫苦对乙型溶血性链球菌的体外抗菌作用[J]. 中国实验方剂学杂志 , 2010, 16 (7) :123–124. |

| [33] | 胡向阳, 李安, 杨璇. 三丫苦对高脂饮食性胰岛素抵抗模型大鼠血糖、血脂代谢的影响[J]. 亚太传统医药 , 2012, 8 (8) :14–16. |

| [34] | 胡向阳, 林春淑, 李安. 三丫苦对高脂饮食性胰岛素抵抗模型大鼠骨骼肌IRS-1mRNA的影响[J]. 四川中医 , 2012, 30 (9) :46–48. |

| [35] | 胡向阳, 杨璇, 李安. 三丫苦对高脂饮食性胰岛素抵抗模型大鼠GLP-1mRNA的影响[J]. 实用中医药杂志 , 2012, 28 (9) :730–731. |

| [36] | 胡向阳, 林春淑, 杨璇. 三丫苦对胰岛素抵抗模型大鼠血清脂联素、瘦素和抵抗素的影响[J]. 现代中医药 , 2012, 32 (5) :64–67. |

2016, Vol. 47

2016, Vol. 47