藤茶为传统的药茶,系由葡萄科(Vitaceae)植物显齿蛇葡萄Ampelopsis grossedentata (Hand. -Mazz.) W. T. Wang. 的嫩茎叶加工而成,在传统古籍和现代文献中有诸多报道。藤茶最早为瑶族所用[1],在土家族、云南拉祜族、侗族[2-4]、基诺族等少数民族及客家地区也有广泛应用,多作民俗茶饮。在广西和贵州某些地区,除作甜茶使用,药用可治疗感冒发热、咽喉肿痛等症。现代研究表明,藤茶含有丰富的黄酮类、多糖类和多酚类化合物[5],具有抗肿瘤[6]、抗氧化[7]、抗炎[8]、调血脂[9]、降血糖[10]、保肝[11]等多种药理作用。作为已有数百年应用历史的“别样茶”[12],藤茶安全性好,临床疗效确切,具有良好的应用开发前景,已有相关药品和保健品上市。但至今为止,藤茶仅湖南、福建、广西省地方药材标准中有收载。本文通过查阅本草古籍和现代文献资料,结合产地调查,对藤茶的名称、基原、药用品种、功效主治和现代药用情况等进行考证和综述,为藤茶药用价值的进一步研究和开发利用提供科学依据。

1 名称考证有文献报道,藤茶始载于《茶经》[13],即以“藤茶”为名,之后的《饮膳正药》[14]《草木便方》[15]、《棚民谣》[16]、《大竹县志》[17]、《评王券牒书传为记》(瑶族《过山榜》)[1]等古籍均沿用此名。至近代,随着传统民族医药的发展,因采收时间、加工方式等的不同,藤茶在不同地区、不同民族间产生了不同的名称。如藤茶一般最适采摘时节是在端午前后,因此在有些地方被称为端午茶[18];而其在加工干燥后会在表面形成较大的“白点”,形似发霉,

故名霉茶(莓茶)[19]。在广西瑶族,藤茶被称为甜茶、藤草、甘茶美[20-22]。在武陵山区土家族,藤茶被称为灵芝草、长寿藤、藤藤草、茅岩莓[23]。在贵州梵净山地区,藤茶被称为甜茶藤、白茶、棒棒茶[13]。在福建西北地区,藤茶作为民间的常用草药,又被称为白毛猴[24]。在广东英德、连州等地区,藤茶作为长时间贮存的陈茶,又被称为野藤茶、癞痢茶、白茶、白茶饼[25]。总的来说,藤茶的同物异名、同名异物现象较为普遍。

1.1 同物异名情况藤茶在民间应用广泛,在文献中有诸多别名记载,见表 1。

|

|

表 1 藤茶同物异名情况 Table 1 Synonym situation of vine tea |

除《湖北中草药志》[19]中记载的霉茶学名为大叶蛇葡萄外,其他均为显齿蛇葡萄,藤茶别名虽多,但并未流传为常用名,多以甜茶藤、藤茶、显齿蛇葡萄等名称较为常用。

1.2 同名异物情况《本草纲目》及《证类本草》等古籍本草中亦有关于甜藤、甘藤、甘露藤的记载。《证类本草》[38]曰:“甜藤叶苦,寒,无毒。去热烦,解毒,调中气,令人肥健。生江南山林下,蔓如葛,小叶尖长,气辛臭”;《本草纲目》[39]亦称“甜藤、感藤,甘、感音相近也。又有甜藤、甘露藤、皆此类。味甘,平,无毒。调中益气,通血气,解诸热,止渴”。虽上述本草记载的“味甘,无毒,生江南山林下,去热烦,解毒”等性味功效与现用藤茶一致,但其“食之令人肥健”与现代文献报道的藤茶的调血脂药理作用略有不同,且其“气辛臭”,与《中华本草》[32]记载的“藤茶味甘、淡”明显不符,说明此处记载的甜藤、甘藤、甘露藤等与现用藤茶可能并非一物。在广西和贵州等地,藤茶也作为甜茶使用,在全国可以称为甜茶的植物有7科8属9种11个亚种[40],藤茶只是其中的一种,且广西甜茶主要来源于蔷薇科的悬钩子属Rubus L. 植物[41]。

早期的《中国茶叶》《茶叶通讯》《茶叶简报》等茶学类杂志中也有关于“藤茶”[42]、“临海藤茶”[43-44]、“阔叶藤茶”[45]的茶树引种研究、品种选育、栽培等的相关报道,其中显示藤茶为浙江茶区的重要茶树品种,主要为人工引种栽培。而根据现代调查,显齿蛇葡萄在浙江省并未见有分布,《浙江植物志》[46]中亦未有藤茶、显齿蛇葡萄的相关记载。查阅《中国茶学辞典》和《中国茶事大典》,其中记载“藤茶”原产于浙江临海,为无性繁殖系品种,适制绿茶[47];“阔叶藤茶”为茶树新品系,适制红茶[48]。在安徽省凤阳县,“藤茶”在当地又叫“韭山藤茶”,其学名为牯岭勾儿茶Berchemia kulingensis Schneid,来源于鼠李科[49]。可见,上述各文献记载的“藤茶”均非显齿蛇葡萄。

2 品种来源、分布及植物形态考证 2.1 品种来源古籍本草对藤茶产地、性状和功效应用等大多描述很简单,且无图例,因此较难从中准确判断藤茶原植物。20世纪70年代,随着对传统中医药的开发应用,各中草药专著及植物志中关于其来源及原植物形态的描述逐渐增多,收载的内容也更加翔实。其中,1971年出版的《广西植物名录》[50]中第一次提到了藤茶的来源,即藤茶Ampelopsis cantoniensis (Hook. et Arn.) Pl. var. grossedentata Hand. -Mazz. 来源于粤蛇葡萄(广东蛇葡萄)的变种。1979年,王文采等[51]对采集的葡萄科植物标本进行整理,发现了新类群及新组合等,其中首次提到了显齿蛇葡萄Ampelopsis grossedentata (Hand. -Mazz.) W. T. Wang这一种名,其植物形态特征与《广西植物名录》[50]中对藤茶原植物的描述较为相似。随后出版的《中国高等植物图鉴》[52]中收载为显齿蛇葡萄,即显齿蛇葡萄为粤蛇葡萄(广东蛇葡萄)变种。本文对文献中记载的藤茶品种进行整理,共包括葡萄科3种植物(表 2)。

|

|

表 2 文献记载的藤茶品种来源 Table 2 Variety source of vine tea recorded in literature |

由表 2中可见,不同地区习用的藤茶的基原不同,如鄂西地区将大叶蛇葡萄作霉茶用,《湖北中草药志》[19]、《湖北恩施药用植物志》[57]、《土家族药物志》[58]及相关文献中均有记载。但在当地进行市场调查时发现,藤茶的主要来源仍然是显齿蛇葡萄。在广西的部分地区,也将同属的广东蛇葡萄作藤茶用。地方中药材标准中记载藤茶的唯一来源为显齿蛇葡萄,但其是否有其他来源还有待进一步的讨论。

2.2 分布及植物形态藤茶的分布地区,元代忽思慧所著《饮膳正药》[14]中记载,川茶、藤茶、夸茶皆出四川;据周大球在《棚民谣》[16]中描述,藤茶在江西客家地区应用较普遍,《评王券牒书传为记》[1]中也有记载藤茶在瑶族是重要的经济作物。而对于藤茶的生长环境则鲜见说明。根据近现代相关文献记载,藤茶喜温、湿润的环境,分布地区集中于长江流域,多集中或散生于海拔200~1 500 m的山地灌丛中、林中、岩石上、沟边,包括武陵山脉的湖北恩施、重庆酉阳、湖南张家界、贵州梵净山,南岭山脉的广西大瑶山,武夷山脉的福建武夷山、漳州、广东梅州,罗霄山脉的湖南衡阳、江西武功山等。

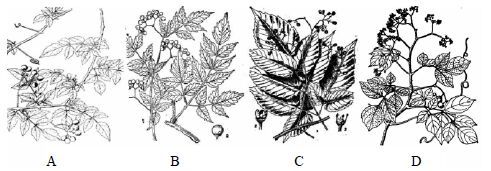

显齿蛇葡萄、大叶蛇葡萄和广东蛇葡萄三者为同科同属植物,《广西本草选编》[55]、《贵州植物志》[34]、《中国植物志》[59]及《福建植物志》[28]附图(图 1),三者在形态特征上较为相似。根据《中国植物志》[59]的记载和相关文献报道,将三者分布、生长环境等进行比较,见表 3。

|

A-《广西本草选编》甜茶藤A. cantoniesis var. grossedentata B-《福建植物志》显齿蛇葡萄A. grossedenta C-《福建植物志》大叶蛇葡萄A. megalophylla;D-《中国植物志》广东蛇葡萄A. cantoniensis A-A. cantoniesis var. grossedentata recorded in Herbal Selection of Guangxi B-A. grossedenta in Flora of Fujian C-A. megalophylla in Flora of Fujian D-A. cantoniensis recorded in Flora of China 图 1 不同本草著作中的藤茶 Fig.1 Pictures of vine tea recorded in different herbal works on Chinese materia medica |

|

|

表 3 显齿蛇葡萄、大叶蛇葡萄、广东蛇葡萄的对比 Table 3 Comparison on A. grossedentata, A. megalophylla, and A. cantoniensis |

从图 1和表 3可知,显齿蛇葡萄、大叶蛇葡萄和广东蛇葡萄在形态上较为相似,而经加工后更加难以区分,且三者在产地、化学成分及功效主治方面也有相同之处。在产地调查和实验中发现,除了产地因素外,采摘时间、入药部位以及加工方式等的不同都会导致有效成分二氢杨梅素的量出现较大差异,最终影响相关产品的质量甚至疗效。因此,各地区藤茶惯用品种的合理性以及原植物来源问题尚需要进一步的研究。

2.3 易混品种检索表现参考《中国植物志》[59],拟定出显齿蛇葡萄、大叶蛇葡萄、广东蛇葡萄检索表。

1. 小枝、叶柄和花序轴均无毛卷须3分支;

2. 小叶片较小,长2~5 cm,宽1~2.5 cm…………………显齿蛇葡萄A. grossedentata

2. 卷须2分支;小叶片较大,长4~12 cm,宽2~6 cm………………………………大叶蛇葡萄A. megalophylla

1. 小枝、叶柄和花序轴披长柔毛或短柔毛

3. 小枝圆柱形,有纵棱纹,小叶干时下面带浅黄褐色,边缘通常有不明显波状锯齿,顶生小叶通常较侧生小叶宽阔,倒卵圆形或卵圆形…………广东蛇葡萄A. cantoniensis

3 药用部位及加工方式考证在本草古籍和现代中草药论著中,收录的藤茶的药用部位不尽相同。作为民间日常的饮用茶,藤茶入药的记载初见于清代刘善述的《草木便方》[15]“藤茶叶甘温消渴”,以叶入药。《中国中药资源志要》[29]、《全国中草药名鉴》[30]、《贵州植物志》[34]中记载藤茶以全株入药,《中华本草》[32]、《湖南药物志》[33]则记载其入药部位为茎叶或根。《全国中草药汇编》[37]中记载其入药部位仅为茎叶。《福建省中药材标准》[53]、《湖南省中药材标准》[54]中规定藤茶药材为藤茶嫩枝叶经加工而成。《广西壮族自治区壮药质量标准》[35]中则规定藤茶以地上部分入药。可见藤茶全株均可入药,但其主要活性成分二氢杨梅素等因药用部位的不同而量差异极大[60]。研究表明,二氢杨梅素主要集中于藤茶叶中,不同部位二氢杨梅素的量高低顺序为叶>茎>根[61]。

藤茶多为采收后鲜用或切段晒干(烘干)后备用[32-33, 54],《全国中草药汇编》[37]中记载藤茶春夏季采收,洗净鲜用,或切段晒干,或采收其嫩叶经过杀青、揉捻、烘干制成类茶饮料。《湖北中草药志》[19]中记载霉茶的加工方式为夏季采摘嫩枝叶,在沸水中稍烫一下,即时捞起,沥干水分,摊放通风处吹干,至表面现有星点白霜时即可烘干收藏备用。《福建省中药材标准》[53]记载在宁化县民间,于每年清明节开始,采摘显齿蛇葡萄的嫩枝叶部位,洗净,用开水烫后,捣成泥团,手工制成圆形小饼块,干燥,保存,此为当地群众家家户户必备药之一,且有贮存愈久,功效愈佳之说[53, 62]。《广西壮族自治区壮药质量标准》[35]记载将显齿蛇葡萄除去杂质,洗净,稍润后再切段,干燥。

本草古籍记载藤茶的加工较为简单,近年也有文献报道采用微波辐照、文火炒至5成干并揉至有少许白色浆汁析出后烘干、100 ℃沸水煮捞杀青后迅速取出揉至有少许白色浆汁析出后烘干等方法,其中经微波加工所制的藤茶中二氢杨梅素的量最高[63]。同时,干燥方式也会影响藤茶中有效成分的的量,报道显示烘箱烘干方式得到的藤茶中二氢杨梅素量明显高于自然晾干的藤茶,即采用烘箱烘干的方式能有效提高藤茶有效成分的量[64]。而作为传统的“类茶”,随着茶叶加工技术的不断改进,藤茶类茶产品的加工方式也逐渐发展。传统的制茶工艺可分为手工加工和机械加工,多经过采收、摊放、杀青、揉捻、烘干等步骤。也有采用改进技术进行加工的报道,如将藤茶摊放后,进行捞青、脱水、解块、二青、揉捻、再解块、成型干燥等工艺,其中将原有的杀青工艺改为捞青工艺,减少了藤茶制品中的苦涩物质,且滋味浓醇、回甘持久[65];也有将藤茶和药用担子菌进行混合发酵,通过药用担子菌的降解与转化能力,改善藤茶的味道[66]。

4 性味及功效考证 4.1 性味归经藤茶的性味归经,文献资料中多有简单描述,见表 4。

|

|

表 4 藤茶的性味归经 Table 4 Tropism of property and flavor of vine tea |

综上所述,大多文献记载藤茶味甘、淡、微涩,性凉,归肺、肝、胃经,功能主治与性味基本吻合,为指导藤茶临床应用研究提供中医药理论依据。

4.2 功效主治与临床应用藤茶最初多在民间用作日常的饮用茶,清•刘善述《草木便方》[15]记载:“藤茶叶甘温消渴,诸气鼓胀月活,丹停气肿下盅毒,利便通肠代茶喝”。清•周大球《棚民谣》[16]载:“郎君且坐待阿爷,为君汲水煎藤茶”。四川的《大竹县志》[17]:“茶有藤茶、甜茶、姑娘茶、老鹰茶等名,而家茶反少”。

对于藤茶的药用功效,周登成的《新编中药歌诀》[67]中记载:“甜茶藤清热解毒,用于黄疸肝炎咽喉痛,目肿痈疖”。而现代的全国性中草药书目中,对藤茶功效主治的记载则更为详细。《中国中药资源志要》[29]记载:“藤茶清热解毒,用于黄疸,风热感冒,咽喉肿痛,痈疖”。《全国中草药名鉴》[30]载:“藤茶可用于急性结膜炎”。《全国中草药汇编》[37]、《中华本草》[32]中记载藤茶有清热解毒、利湿消肿,平肝降压、活血通络的功效,适用于高血压病、头昏目胀、目赤肿痛、痈肿疮疖、痢疾、泄泻、小便淋痛等症。湖南、福建、广西省中药材标准中记载的藤茶功能主治也多与上述文献一致。

除上述主要功效外,藤茶在不同地区及民族均有其独特应用。湖南衡东县民间将藤茶用于治疗刀伤、摔伤、牙痛、口腔溃疡、胃溃疡、顽固性皮肤病、慢性咽炎、体癣、心脏病、痔疮、糖尿病、解酒毒等[68]。福建西北一带将其用于失音、中暑、口舌生疮、风火牙痛、马牙疮、脚湿疹等症[24]。广东英德、连州等地用其祛风湿、强筋骨,并将长时间贮存的藤茶用于治疗急性肠胃炎[25]。瑶族中将藤茶全株入药用来治疗皮肤瘙痒、湿疹、皮炎、牛皮癣、痒疮、漆疮等[20-22],基诺族中则将其生嚼含咽或捣烂泡水用来治疗风火牙痛[69]。

纵观本草文献的记载,藤茶应用范围较为广泛,但目前关于其临床应用的报道较少,且多将其用于咽喉炎及皮肤病的治疗。华捷等[70]对藤茶饼治疗儿童咽喉肿痛及藤茶冲剂治疗小儿上呼吸道感染[71]的疗效进行了临床观察。结果显示,治疗组疗效显著且未见不良反应。徐爱良等[72]对显齿蛇葡萄冲剂治疗急性咽炎风热证的临床观察显示,藤茶治疗轻症或稍偏重的急性咽炎风热证有较好疗效,与夏桑菊颗粒剂疗效相当,且其对咽痛的起效时间及缓解时间快于夏桑菊。董明姣等[73]将藤茶提取有效成分制成散剂治疗化脓性皮肤病,并与氧氟沙星凝胶作对照观察,两组有效率和治愈率无显著性差异,但治疗有效天数和治愈天数差异显著。戴巧玲等[74]将藤茶涂膜剂用于治疗小儿湿疹,并与氧化锌软膏进行对照,疗效观察显示藤茶涂膜剂临床治疗优于氧化锌软膏。

壮医中亦有藤茶复方外用治疗皮肤病的记载。《广西特色中草药资源选编》[36]中甜茶藤与天星木根、勒鸭脚、芦根配伍水煎洗患处,用于痧麻大热大渴;与土常山根、天星木根水煎洗患处治疗痈疮溃烂;与救必应、水杨梅木水煎洗患处治疗稻田性皮炎。近现代根据市场需求,也有将藤茶中添加营养素或进行复配后进行保健饮料及含片等产品开发的报道。如藤茶与普通茶叶,包括各类绿茶、红茶、乌龙茶等进行配伍后可改善口感[75];与药食同源的物料如甘草、罗汉果、胖大海、金银花、薄荷等配伍制成功能性饮料[76],利咽护嗓效果很好且特别适合有饮茶习惯的患者;藤茶浓缩汁加入麦芽糖醇、山梨糖醇等辅料经混合,制成低热量、具有保健功能的藤茶含片[77]。

4.3 用法用量藤茶药用时,可内服和外用。内服多煎汤或泡茶服,干品用量为15~60 g,鲜品则倍量。如《湖南药物志》[33]、《湖南省中药材标准》[54]载:“显齿蛇葡萄15~30 g煎汤内服,鲜品倍量”。《湖北中草药志》[19]载:“霉茶干品15~30 g泡茶服”。《广西特色中草药资源选编》[36]中甜茶藤全株15~60 g水煎服。《福建省中药材标准》[53]载:“9~15 g,适量开水泡服”。《广西壮族自治区壮药质量标准》[35]载:“中医及壮医内服为15~30g。外用时多适量煎水冲洗患处”[35, 53-54]。

5 结语与讨论藤茶首载于《茶经》,之后的本草古籍及现今各中草药书籍中均以藤茶为正名,以其原植物为显齿蛇葡萄。但本草类古籍中并未对蛇葡萄属植物不同物种进行形态学描述和细致划分,且无图例,各地植物志及中药材标准中虽有记载,也多根据当地实际应用情况制定,地域性较强,同物异名及同名异物现象较为严重。我国葡萄科蛇葡萄属植物大约有17种[59],并有多个变种,除了白蔹为常用的中药品种外,其他多为民间应用,各种间同名现象也较为常见,且该属植物多具有活血化瘀、消炎止痛、止血、清热解毒等功效[78],不排除民间有将藤茶跟其他品种混用的现象。因此,从保证药效,避免可能的不良反应的角度出发,需要对藤茶的药名进行统一和标准化。

在藤茶功效主治方面,古籍本草及现今各中草药书籍中的记载与现代药理学的研究结果较为一致,藤茶具有清热解毒、利湿消肿、平肝降压、活血通络等功效。虽近年来对藤茶药理作用的研究较多,藤茶在临床也能发挥很好的治疗作用,但其广泛的药理作用及其作用机制还未阐明[79],传统功效以及药用价值也还未得到充分的挖掘,这些问题均值得重视并需要进一步研究和探讨。

藤茶作为传统的药茶两用植物,从最初的代茶饮、类茶产品的上市再到药用逐步进入临床,随着研究的深入,其保健和药用价值也在不断被挖掘,逐渐成为研究热点。近些年,藤茶及其活性成分二氢杨梅素的国家自然基金资助项目已达16项之多。最新临床研究显示,藤茶中活性成分二氢杨梅素能改善糖代谢和脂代谢,在非酒精性脂肪肝中发挥良好的抗炎作用[80]。国家卫生计生委也于2013年12月发布了关于批准显齿蛇葡萄叶等3种新食品原料的公告。除了食用药用,作为天然防腐剂,藤茶同样具有广泛的开发前景。据报道,显齿蛇葡萄叶及其提取物具有广谱抑菌作用,并对猪肉、牛奶、西瓜和豆浆都有防腐作用[81]。但迄今为止,未见有对藤茶基原的考证及其商品调查整理的报告。现在市场上,也因未有全国统一的药材标准,藤茶来源品种及产地等鱼龙混杂,其产品质量参差不齐。为了更好地开发利用藤茶和有效控制其产品质量,应当加大藤茶药材质量标准的研究,尽快建立国家标准,明确其生境和道地产区、来源品种以及采收加工和评价标准等。针对部分区域,野生资源采摘过度,野生资源逐渐萎缩,野生藤茶供不应求,应加强对藤茶的人工培育种植技术的研究,同时还需对地方习用品种进行系统的化学成分及药效学物质基础比较研究,以扩大药源及保持藤茶药材资源的可持续利用。

| [1] | 《过山榜》编辑组. 瑶族《过山榜》选编[M]. 长沙:湖南人民出版社, 1984. |

| [2] | 中国科学院民族研究所云南民族调查组, 云南省民族研究所编. 云南省拉祜族社会历史调查资料[M]. 北京:民族出版社, 1963. |

| [3] | 杨圣敏. 中国民族志[M]. 北京: 中央民族大学出版社, 2003 . |

| [4] | 姚丽娟. 侗族地区的社会变迁[M]. 北京: 中央民族大学出版社, 2005 . |

| [5] | 周才碧, 张敏星, 穆瑞禄, 等. 藤茶有效成分及功效的研究进展[J]. 福建茶叶 , 2014, 36 (3) :2–4. |

| [6] | 罗祖友, 陈根洪, 陈业, 等. 藤茶多糖抗肿瘤及免疫调节作用的研究[J]. 食品科学 , 2007, 28 (8) :457–461. |

| [7] | 欧贤红, 叶勇, 黄秋洁, 等. 藤茶抗氧化活性研究[J]. 天然产物研究与开发 , 2013, 25 (2) :245–248. |

| [8] | Hou X L, Tong Q, Wang W Q, et al. Suppression of inflammatory responses by dihydromyricetin, a flavonoid from Ampelopsis grossedentata, via inhibiting the activation of NF-κB and MAPK signaling pathways[J]. J Nat Prod , 2015, 78 (7) :1689–1696. DOI:10.1021/acs.jnatprod.5b00275 |

| [9] | 陈晓军, 陈学芬. 显齿葡萄藤茶总黄酮降脂作用的实验研究[J]. 广西中医药 , 2001, 24 (5) :53. |

| [10] | 钟正贤, 覃洁萍. 广西藤茶中杨梅树皮素降血糖的实验研究[J]. 中国现代应用药学 , 2003, 20 (6) :466–468. |

| [11] | 钟正贤, 周桂芬. 广西藤茶中双氢杨梅树皮素保肝作用的实验研究[J]. 中国中医药科技 , 2002, 9 (3) :155–156. |

| [12] | 韩碧群, 彭勇. 中国别样茶的整理研究[J]. 中国现代中药 , 2013, 5 (4) :259–269. |

| [13] | 赖飞. 我国甜茶资源研究开发现状及新世纪发展方向[J]. 茶叶通讯 , 2003 (3) :25–28. |

| [14] | 元·忽思慧. 饮膳正要[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2009 . |

| [15] | 清·刘善述. 草木便方[M]. 重庆: 重庆出版社, 1988 . |

| [16] | 刘佐泉. 客家历史与传统文化[M]. 开封: 河南大学出版社, 1991 . |

| [17] | 陈步武, 江三乘攥. 四川省大竹县志(第12卷)[M]. 郑国翰, 曾瀛藻修. 台北:成文出版社有限公司, 1976. |

| [18] | 钟树权. 值得推广的饮料——甜茶[J]. 植物杂志 , 1980 (3) :33. |

| [19] | 湖北省卫生局. 湖北中草药志(第二册)[M]. 武汉: 湖北人民出版社, 1982 . |

| [20] | 戴斌. 中国现代瑶药[M]. 南宁: 广西科学技术出版社, 2009 . |

| [21] | 鲁克才. 中华民族饮食风俗大观[M]. 北京: 世界知识出版社, 1992 . |

| [22] | 刘育衡, 丁锋, 朱如彩. 瑶"庞桶药浴"及浴波植物[J]. 中国民族医药杂志 , 2001, 7 (3) :19–20. |

| [23] | 田华咏. 土家族医药研究新论[M]. 北京: 中医古籍出版社, 2006 . |

| [24] | 宋纬文, 戴巧玲, 黄梅娥. 民间草药"藤茶"的初步调查[J]. 湖南中医杂志 , 1996 (5) :41. |

| [25] | 陈杖洲. 野生天然类茶植物代用茶——野藤茶[J]. 广西热带农业 , 2003 (3) :27–28. |

| [26] | 广西医药研究所药用植物园. 药用植物名录[M]. 南宁: 广西名族出版社, 1974 . |

| [27] | 广西壮族自治区中医药研究所. 广西药用植物名录[M]. 南宁: 广西人民出版社, 1984 . |

| [28] | 福建省科学技术委员会《福建植物志》编写组. 福建植物志(第三卷)[M]. 福州: 福建科学技术出版社, 1987 . |

| [29] | 中国中药材公司. 中国中药资源志要[M]. 北京: 科学出版社, 1994 . |

| [30] | 谢宗万, 余友芩. 中国中医研究院中药研究所. 全国中草药名鉴(上册)[M]. 北京:人民卫生出版社, 1996. |

| [31] | 谢宗万. 全国中草药汇编[M]. 第2版. 北京: 人民卫生出版社, 1997 . |

| [32] | 国家中医药管理局《中华本草》编委会. 中华本草(第五卷)[M]. 上海: 上海科技出版社, 1999 . |

| [33] | 蔡光先. 湖南药物志(第五卷)[M]. 湖南: 湖南科学技术出版社, 2004 . |

| [34] | 陈谦海. 贵州植物志(第三卷)[M]. 贵州: 贵州科技出版社, 2004 . |

| [35] | 广西壮族自治区省食品药品监督管理局. 广西壮族自治区壮药质量标准[M]. 广西: 广西科学技术出版社, 2008 . |

| [36] | 邹节明. 广西特色中草药资源选编[M]. 北京: 科学出版社, 2011 . |

| [37] | 王国强. 全国中草药汇编(第三卷)[M]. 第3版. 北京: 人民卫生出版社, 2014 . |

| [38] | 宋·唐慎微撰. 证类本草[M]. 尚志钧等校. 北京:华夏出版社, 1993. |

| [39] | 宋·李时珍著. 本草纲目(金陵本上册)[M]. 赵怀舟等校. 上海:上海科学技术出版社, 2008. |

| [40] | 戴宝合. 野生植物资源学[M]. 第2版. 北京: 中国农业出版社, 2003 . |

| [41] | 邓家刚, 韦松基. 桂药原色图鉴[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2009 . |

| [42] | 杨素娟. 龙井43丰产性的初步分析[J]. 中国茶叶 , 1981 (6) :12–14. |

| [43] | 陈文怀. 发挥我国茶树优良品种的潜力[J]. 浙江农业科学 , 1961 (1) :44–45. |

| [44] | 李浣沧. 浙江省名茶采摘生长期的气候条件分析[J]. 浙江气象科技 , 1987, 8 (3) :42–44. |

| [45] | 王融初. 茶树遗传变异与良种繁育[J]. 茶叶科技简报 , 1976 (10) :9–10. |

| [46] | 浙江植物志编辑委员会. 浙江植物志(第四卷)[M]. 杭州: 浙江科学技术出版社, 1993 . |

| [47] | 徐海荣. 中国茶事大典[M]. 北京: 华夏出版社, 2001 : 219 . |

| [48] | 《中国茶学辞典》编纂委员会. 中国茶学辞典[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1995 . |

| [49] | 马传广. 韭山藤茶栽培技术[J]. 安徽林业科技 , 2008 (Z1) :48–49. |

| [50] | 广西植物研究所. 广西植物名录(第二册)[M]. 南宁: 广西植物研究所出版社, 1971 . |

| [51] | 王文采. 葡萄科的新发现[J]. 植物分类学报 , 1979, 17 (3) :73–96. |

| [52] | 中国科学院植物研究所. 中国高等植物图鉴(补编第二册)[M]. 北京: 科学出版社, 1983 . |

| [53] | 黄有霖. 福建省食品药品监督管理局. 福建省中药材标准[M]. 福州:海风出版社, 2006. |

| [54] | 湖南省食品药品监督管理局. 湖南省中药材标准[M]. 湖南: 湖南科技出版社, 2009 . |

| [55] | 广西壮族自治区革命委员会卫生局, 广西本草选编(上册)[M]. 南宁:广西人民出版社, 1974. |

| [56] | 谢宗万, 余友芩, 中国中医研究院中药研究所. 全国中草药名鉴(下册)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1996 . |

| [57] | 方志华, 廖朝林. 湖北省农科院中药材研究所. 湖北恩施药用植物志(下册)[M]. 湖北:湖北科学技术出版社, 2006. |

| [58] | 方志先, 赵晖. 土家族药物志(下册)[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2007 . |

| [59] | 中国科学院中国植物志编委会. 中国植物志(第48卷第二分册)[M]. 北京: 科学出版社, 1998 . |

| [60] | 王丹丹, 王文清, 施春阳, 等. 藤茶中二氢杨梅素含量变异研究进展[J]. 中药材 , 2015, 38 (9) :1992–1995. |

| [61] | 王岩, 周莉玲. RP-HPLC法测定不同药用部位不同采收期藤茶中蛇葡萄素的含量[J]. 中药材 , 2002, 25 (1) :23–24. |

| [62] | 吴中声. 宁化藤茶饼[J]. 植物杂志 , 1998 (3) :10. |

| [63] | 王淼, 覃洁萍, 奉艳花, 等. 不同炮制方法对藤茶中双氢杨梅素含量的影响[J]. 中国医院药学杂志 , 2015, 35 (17) :1548–1551. |

| [64] | 奉艳花, 覃洁萍, 王淼, 等. 不同干燥方法对藤茶主要活性成分二氢杨梅素的影响研究[J]. 药物分析杂志 , 2015, 35 (8) :1483–1487. |

| [65] | 蒋忠余. 一种新型藤茶及其生产方法:中国, CN101461434B[P]. 2014-03-05. |

| [66] | 邬建国, 张晓昱, 黄钢. 一种藤茶的制备方法:中国, CN102648724 B[P]. 2013-10-02. |

| [67] | 周登成. 新编中药歌诀[M]. 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 1980 . |

| [68] | 陈绪维, 董柏平, 陈介眉, 等. 藤茶饮用药用价值研究[J]. 湖南农业科学 , 2007 (6) :180–181. |

| [69] | 杨正林. 基诺族医药[M]. 昆明: 云南科技出版社, 2001 . |

| [70] | 华捷, 戴巧玲, 宋纬文, 等. 藤茶饼治疗53例儿童咽喉肿痛的疗效观察[J]. 江西中医药 , 1996 (S1) :29. |

| [71] | 戴巧玲, 戴勤, 华捷, 等. 藤茶冲剂治疗小儿急性上呼吸道感染118例临床疗效[J]. 海峡药学 , 1997, 9 (1) :122–123. |

| [72] | 徐爱良, 李向阳, 徐运安, 等. 显齿蛇葡萄冲剂治疗急性咽炎风热证临床观察[J]. 中国中医药信息杂志 , 2004, 11 (4) :347–348. |

| [73] | 董明姣. 藤茶散治疗化脓性皮肤病33例[J]. 广西中医药 , 1997, 20 (5) :39–40. |

| [74] | 戴巧玲, 华捷, 戴勤, 等. 藤茶涂膜剂治疗小儿湿疹30例疗效观察[J]. 海峡药学 , 1997, 9 (2) :88–89. |

| [75] | 陈加勇, 林琼, 郭雅玲. 不同类型的藤茶风味探讨[J]. 福建茶叶 , 2000 (3) :15–17. |

| [76] | 何桂霞, 裴刚, 肖作为. 一种利咽护嗓功能性本草饮料制备的方法:中国, CN102429298 A[P]. 2013-05-15. |

| [77] | 张雁, 张惠娜, 张孝祺. 藤茶保健含片的研制[J]. 中国野生植物资源 , 2004, 23 (5) :33–34. |

| [78] | 郑雪晶, 张文婷, 谢黎雅. 蛇葡萄属植物药理作用研究进展[J]. 福建医药杂志 , 2013, 35 (3) :152–154. |

| [79] | 侯小龙, 王文清, 施春阳, 等. 二氢杨梅素药理作用研究进展[J]. 中草药 , 2015, 46 (4) :603–609. |

| [80] | Chen S H, Zhao X L, Wan J, et al. Dihydromyricetin improves glucose and lipid metabolism and exerts anti-inflammatory effects in nonalcoholic fatty liver disease:A randomized controlled trial[J]. Pharmacol Res , 2015, 99 :74–81. DOI:10.1016/j.phrs.2015.05.009 |

| [81] | 刘胜贵, 张静, 王频艺, 等. 显齿蛇葡萄叶对食品防腐作用的研究[J]. 食品工业科技 , 2014, 35 (8) :118–121. |

2016, Vol. 47

2016, Vol. 47