肝炎和肿瘤等[6]。现代研究证明灵芝对于人类的神经系统、呼吸系统、内分泌系统、代谢系统及心血管系统均有一定的作用,有提高机体免疫力、保肝解毒、降血糖、抗肿瘤、抑菌等多方面的功效[7]。

灵芝的传统生产方式,如野外采集或人工栽培生产子实体(或菌核)易受到野生资源稀缺,子实体栽培生产周期长(4~6个月)的限制;液体发酵尽管周期短(8~15 d),但发酵条件要求严格,容易污染,且干物质产量低,生产成本高,工业化规模也受到限制[8]。南京中医药大学的庄毅教授[1]、江南克大学的章克昌教授[9]都提出了利用药用真菌来转化中草药,以求达到倍增效应,指出这方面的研究有很大的潜力和应用价值。经过调查发现实践中对于这方面的具体研究和报道还很少。

本实验选用板蓝根、大青叶与25种不同的食药用真菌,初步探索了二者的复合型双向发酵,考察灵芝发酵基质中的有效成分的变化,同时希望能丰富这方面的理论,为相关的研究提供借鉴,并为中药渣处理难的问题和开发新型药物提供一个思路。

1 仪器与材料BT8025B2H型恒温振荡培养箱,深圳永业昌机电有限公司;MJX-160型恒温培养箱,宁波江南仪器厂;CL-32L型高压灭菌锅,ALP公司;5A2003型精密电子天平,良平仪器;TQHZ-2002A型台式恒温振荡器,太仓市华美生化仪器厂;BDC-188型冰箱,博西华家用电器有限公司;DHG-9140A型电热恒温鼓风干燥箱,上海一恒科技有限公司。

板蓝根Isatidis Radix和大青叶Isatidis Folium均购于张掖市民乐县,由河西学院高级实验师陈叶老师鉴定为十字花科菘蓝属植物菘蓝Isatis indigotica Fort.干燥根和叶,粉碎60目备用;食(药)用真菌菌株灵芝Ganoderma为多孔菌科灵芝属真菌赤芝Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst.,木蹄层孔菌为多孔菌科层孔菌属真菌木蹄层孔菌Fomes fomentarius (L.:Fr.) Kick.,灰栓菌为多孔菌科栓菌属灰栓菌Trametes griseo-dura (Lloyd) Teng,猪苓为多孔菌科树花属真菌猪苓Polyporus umbellatus (Pers.) Fries,猴头菌为猴头菇科猴头菇属猴头菌Hericium erinaceus (Rull ex F.) Pers.,羊肚菌为羊肚菌科羊肚菌属羊肚菌Morehella esculenta(L.) Pers,均由河西学院真菌应用工程实验室提供。其中灵芝、桑黄和木蹄层孔菌菌株的不同编号为实验室分离到的不同菌种的编号。初筛平板培养基:板蓝根粉末75 g(大青叶粉末83 g),琼脂10 g,水1 000 mL,pH值自然;复筛培养基:切成0.5 cm的板蓝根(大青叶),加入60%的水,pH值自然。

葡萄糖、琼脂、牛肉膏、蛋白胨、氯化钠、苯酚、氯仿、95%乙醇、丙酮、甲醇、靛蓝、硅胶、羧甲基纤维素钠均为分析纯。

2 方法与结果 2.1 菌种的活化将25种食(药)用真菌分别接种于试管斜面,放于28 ℃恒温箱内培养9 d,然后将斜面活化的灵芝菌种分割成6 mm2大小的菌块,取1块6 mm2大小的菌块,接种到PDA培养基上,放于28 ℃恒温箱内培养9 d备用。

2.2 食(药)用真菌菌株的初筛将活化后的25种真菌的平板菌丝体,用无菌打孔器打取直径6 mm菌块分别置于板蓝根和大青叶初筛平板培养基上,每个菌株设定3个平行,培养9 d,用十字交叉法测定菌落直径,求出生长速度(mm/d)并记录菌丝生长长势(以菌丝密度表示,长势浓密用“+++”表示,较浓密用“++”表示,稀疏用“+”表示),确定在板蓝根和大青叶上生长速度较快的菌株[10]。

2.2.1 板蓝根对不同食(药)用真菌菌株菌丝体生长的影响将25种食(药)用真菌菌株接入板蓝根初筛培养基后,实验结果(表 1)表明,灵芝7、灵芝11、灵芝13、木蹄层孔菌1、灰栓菌和灵芝6这6株菌在板蓝根初筛培养基上较PDA培养基上菌丝体生长迅速并且菌丝生长浓密/较浓密,说明板蓝根能够促进其菌丝体的生长,而这种促进作用可能是板蓝根提供了额外的营养成分。其余19株菌在板蓝根初筛培养基上的生长速度低于其在PDA培养基上的生长速度,说明板蓝根对这些真菌菌株的生长可能存在抑制作用。因此在初筛过程中以上6株真菌生长迅速,菌丝浓密/较浓密,符合双向固体发酵对发酵菌株的要求,可作为复筛的菌株。

|

|

表 1 板蓝根对食(药)用真菌菌株菌丝体生长的影响 Table 1 Effect of IR on mycelial growth of edible (medicinal) fungi |

2.2.2 大青叶对不同食(药)用真菌菌株菌丝体生长的影响

将25种食(药)用真菌菌株接入大青叶初筛培养基中后,实验结果(表 2)表明,灵芝1、灵芝2、灵芝3、灵芝11、灵芝14这5株菌在大青叶培养基上较PDA培养基上菌丝体生长迅速并且菌丝浓密,灵芝13和木蹄层孔菌1这2株菌在大青叶培养基上菌丝体生长较PDA培养基上略有增加,且菌丝较浓密,说明大青叶能够促进以上7株菌菌丝体的生长,这种促进作用可能是大青叶提供了额外的营养。其余18株菌在大青叶上的生长速度低于其在PDA培养基上的生长速度,说明大青叶对这些真菌的生长可能存在抑制作用。因此在初筛过程中以上5株生长迅速、菌丝浓密的真菌,符合双向固体发酵对发酵菌株的要求,可作为复筛的菌株。

|

|

表 2 大青叶对不同食(药)用真菌菌株菌丝体生长的影响 Table 2 Effect of IF on mycelial growth of different edible (medicinal) fungi |

2.3 食(药)用真菌菌株的复筛

选取初筛过程中生长旺盛、长势良好的几种药用真菌菌种,用打孔器取直径6 mm菌丝块2块分别接入板蓝根、大青叶复筛的发酵培养基中。每个菌株设定3个平行,置于28 ℃的恒温箱中培养,测定菌丝长满培养基的时间。

2.3.1 板蓝根对不同食(药)用真菌菌株固态发酵的影响在板蓝根复筛培养基中,菌丝生长总的情况如下:接种后第1~2天菌种处于恢复阶段;第3天菌丝开始萌发;第4~7天菌丝生长迅速并且菌丝浓密纯白,向四周生长;长满三角瓶需8~14 d。对其菌丝生长的情况进行了观察和记录(表 3)。

|

|

表 3 不同真菌在板蓝根复筛培养基上的长势比较 Table 3 Comparison on growth rate of different fungi in medium for IR rescreening |

本实验选用初筛中长势良好的6株菌进行了实验,结果表明,灵芝11、灵芝13菌丝生长快,长满三角瓶中的板蓝根培养基分别需要8 d和9 d,且菌丝体浓密;灵芝7生长速度次之,长满三角瓶中的板蓝根培养基需要10 d;灵芝6、木蹄层孔菌1、灰栓菌发菌速度较慢,长满三角瓶分别需要13、14 d。因此选择灵芝11、灵芝13、灵芝7进行下一步决筛实验。

2.3.2 大青叶对不同食(药)用菌固态发酵的影响在大青叶复筛培养基中,菌丝生长总的情况如下:接种后第1~2天菌种处于恢复阶段;第3天菌丝开始萌发;第4~6天菌丝生长迅速而且菌丝浓密纯白,向四周生长;长满三角瓶需7~12 d。对其菌丝生长的情况进行了观察和记录(表 4)。本实验选用初筛中长势良好的5株菌进行了实验,结果表明,灵芝3、灵芝11菌丝生长浓密,发菌整齐,生长速度快,长满三角瓶分别需要7 d和8 d,灵芝2次之,长满三角瓶需要9 d;而灵芝1和灵芝14发菌速度较慢,长满三角瓶分别为12 d和11 d。因此选择灵芝2、灵芝11、灵芝3进行下一步决筛实验。

|

|

表 4 不同真菌在大青叶复筛培养基上的长势比较 Table 4 Comparison on growth rate of different fungi in medium for IF rescreening |

2.4 灵芝菌种的决筛 2.4.1 抑菌实验采用打孔法进行抑菌实验[11]。

(1)发酵产物水提物制备:选取复筛中长势良好,菌丝长满发酵培养基的发酵材料,放入60 ℃电热恒温鼓风干燥箱中烘干,粉碎过60目筛。按1:10的料液比加入蒸馏水[12],60 ℃水浴2 h后,滤过并浓缩至原液体积的1/4,所得浓缩液备用。

(2)菌悬液的制备:将大肠杆菌、枯草芽孢杆菌接种于斜面培养基,于37 ℃培养20 h,制备成1×106 CFU/mL菌悬液,备用[13]。

(3)发酵产物的抑菌实验:在牛肉膏蛋白胨固体培养基平板上,加入0.1 mL菌悬液涂布均匀后,用无菌打孔器打直径为6 mm的孔,每个平板打4个孔,用无菌镊子挑出琼脂块。在琼脂孔中加入0.2 mL提取液,每个样品做3个平行。以无菌水作空白,未发酵的板蓝根大青叶标准液作对照组。最后将培养平板置于37 ℃的恒温培养箱培养24 h后十字交叉法测量抑菌圈直径,以抑菌圈的直径来表示抑菌物质的抑菌活性[14]。

(4)板蓝根发酵后的抑菌效果:从表 5中可以看出,在对板蓝根进行双向固体发酵后,水提物对大肠杆菌和枯草杆菌的抑菌圈直径比未发酵板蓝根标准液的抑菌圈直径大,但不同灵芝菌种双向固体发酵后对大肠杆菌及枯草芽孢杆菌所产生的抑菌效果不同,发酵前后的板蓝根对四叠球菌均没有抑菌作用。含灵芝11的发酵液抑菌效果与其他2种发酵液相比效果较好,这与其复筛时生长速度快,菌丝浓密,较为适应板蓝根培养基的特性相一致。这说明,利用灵芝11进行板蓝根的双向固体发酵可以有效提高板蓝根的抑菌作用。

|

|

表 5 不同真菌在板蓝根发酵培养基发酵后抑菌效果的变化 Table 5 Changes in inhibition of fermentation medium for different fungi after IR fermentation |

(5)大青叶发酵后的抑菌效果:从表 6可以看出,在对大青叶进行双向固体发酵后,水提物对大肠杆菌和枯草杆菌的抑菌圈直径比未发酵大青叶标准液的抑菌圈直径大,但不同灵芝菌株固态双向发酵后对大肠杆菌及枯草芽孢杆菌所产生的抑菌效果不同,发酵前后的板蓝根对四叠球菌均没有抑菌作用。含灵芝3的发酵液抑菌效果与其他2种发酵液相比效果较好,这与其复筛时生长速度快,菌丝浓密,较为适应大青叶培养基的特性相一致。这说明,利用灵芝3进行大青叶的双向固体发酵可以有效提高大青叶的抑菌作用。

|

|

表 6 不同真菌在大青叶发酵培养基发酵后抑菌效果的变化 Table 6 Changes in inhibition of fermentation medium for different fungi after IF fermentation |

2.4.2 发酵产物的薄层色谱(TLC)实验

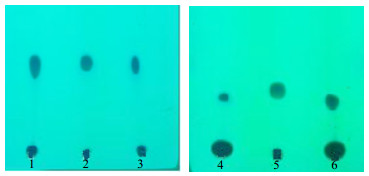

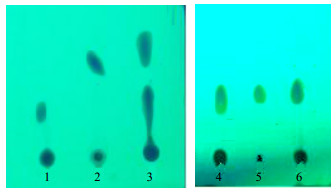

将板蓝根和大青叶发酵物烘干后粉碎,按1:10的料液比加入甲醇,置于超声波下40 ℃超声15 min,离心取上清液备用[15]。将薄层板在105 ℃下烘烤40 min,置于干燥器冷却后[16],用微量注射器吸取供试品溶液与0.1 mg/mL靛蓝对照品溶液点在同一薄层板上,竖直放入层析缸中,盖上盖子,展开,待溶液上升到一定距离后取出薄层板,画出展开剂的前沿线。将取出的薄层板在105 ℃下加热10 min,用热风吹干,置于紫外灯下检视显色。将板蓝根和大青叶发酵后提取物以苯-氯仿-丙酮(5:4:1)为展开剂进行薄层色谱分析,结果如图 1和图 2所示。

|

1-灵芝11 2、5-靛蓝3-灵芝7 4-灵芝13 6-板蓝根原液 1-Ganoderma 11 2, 5-indigo blue 3-Ganoderma 7 4-Ganoderma 13 6-extracting solution of IR 图 1 不同板蓝根发酵液提取物的TLC图 Fig.1 TLC of different fermentation extract from IR |

图 1的TLC实验结果表明,含不同灵芝的板蓝根发酵液在靛蓝对照处均有斑点出现,并且斑点面积有所改变。这说明不同灵芝与板蓝根进行双向固体发酵后均含有靛蓝成分,并且进行发酵后其量较之前有所改变。

图 2的TLC实验结果表明,含不同灵芝的大青叶发酵液在靛蓝对照处均有斑点出现,其中含灵芝2的发酵液除含有靛蓝斑点外,还出现了另外的斑点。这说明不同灵芝与大青叶进行双向固体发酵后均含有靛蓝成分,并且含灵芝2的大青叶发酵液出现了新的有效成分,具体是何种物质,还需进一步的探究。

|

1-灵芝3 2、5-靛蓝3-灵芝2 4-灵芝11 6-大青叶原液 1-Ganoderma 3 2, 5-indigo blue 3-Ganoderma 2 4-Ganoderma 11 6-extracting solution of IF 图 2 不同大青叶发酵液提取物的TLC图 Fig.2 TLC of different fermentation extract from IF |

3 讨论

本实验通过平板初筛法和三角瓶复筛筛选,分别得到了3株在板蓝根和大青叶培养基上生长的优势菌株灵芝11、灵芝13、灵芝7和灵芝11、灵芝2、灵芝3。进一步通过测定其抑菌圈直径以及TLC有效成分的初步分析,研究和对比了这几种菌株发酵后的抑菌效果及新生成的有效成分。结果发现,经过灵芝菌发酵的菌质抑菌效果比没有经过发酵的板蓝根和大青叶有了不同程度的提高。TLC结果显示,不同灵芝与板蓝根和大青叶进行双向固体发酵后均含有靛蓝成分,并且进行发酵后其量较之前有所提高。含灵芝2发酵液的甲醇提取物TLC后发现有蓝色斑点为发酵后新增成分,但具体为何种成分,还需要进一步的探究。

综上所述,利用有益菌进行的双向固体发酵能够有效提高中药基质中的药用成分,为开发一种新型药物提供了可能,证实了新型固体发酵这种思路的合理性。

| [1] | 庄毅. 药用真菌新型(双向型)固体发酵工程[J]. 中国食用菌 , 2002, 21 (4) :3–6. |

| [2] | 高慧娟, 余梦瑶, 江南, 等. 双向固体发酵对川芎活血化淤的增效作用[J]. 时珍国医国药 , 2011, 22 (6) :1370–1372. |

| [3] | 侯志帆, 梁永红, 何礼标, 等. 灵芝双向固体发酵雷公藤后菌质化学成分变化初步研究[J]. 中草药 , 2012, 43 (2) :234–237. |

| [4] | 阮鸣. 不同药(食)用真菌固体发酵对黄芪中黄芪甲苷的影响[J]. 中草药 , 2011, 42 (7) :1421–1424. |

| [5] | 李楚源, 曾令杰. 板蓝根研究进展[J]. 现代中药研究与实践 , 2005, 19 (3) :51–55. |

| [6] | 武彦文, 高文远, 肖小河. 大青叶的研究进展[J]. 中草药 , 2006, 37 (5) :793–795. |

| [7] | 刘高强, 丁重阳, 王晓玲. 灵芝三萜类化合物的抗癌作用机制研究进展[J]. 菌物学报 , 2007, 26 (3) :470–476. |

| [8] | 刘媛, 丁重阳, 章克昌, 等. 10种中药对灵芝液体发酵的影响[J]. 食品与生物技术学报 , 2008, 27 (3) :123–126. |

| [9] | 章克昌. 药用真菌研究开发的现状及其发展[J]. 食品与生物技术 , 2002, 21 (1) :99–103. |

| [10] | 魏生龙, 连海丽, 于海萍, 等. 矿质营养与其他生长物质对荷叶离褶伞菌丝生长的影响[J]. 菌物学报 , 2008, 27 (2) :201–208. |

| [11] | 路振香, 时维静, 杨用光. 中草药对大肠杆菌体外抑菌试验[J]. 中兽医医药杂志 , 2004, 4 (6) :14–15. |

| [12] | 张春秀, 胡小玲, 卢锦花, 等. 双水相萃取法富集分离银杏叶浸取液的探讨[J]. 化学研究与应用 , 2001, 13 (6) :686–688. |

| [13] | 刘杜华, 自翠华, 孔翔云, 等. 当归与自芷水煎提取液杀菌效果的试验观察[J]. 中国消毒学杂志 , 2007, 17 (1) :36–37. |

| [14] | 张少华, 孙丹丹, 史万玉, 等. 不同中药对奶牛乳房炎病原菌抑菌效果的观察[J]. 中国农学通报 , 2008, 25 (14) :11–14. |

| [15] | 韦笑, 刘雪原, 陆东. 抗病毒口服液中板蓝根的薄层色谱鉴别研究[J]. 内蒙古中医药 , 2013, 13 (1) :134–135. |

| [16] | 张普照, 舒任庚, 谢小梅. 双向固体发酵后雷公藤菌质化学成分研究[J]. 中国食用菌 , 2008, 27 (1) :41–42. |

2016, Vol. 47

2016, Vol. 47