中药资源是中医药健康事业可持续发展的基础,也是中药产业可持续发展的物质基础,但是如何保证其“质”和“量”的重要性并未能真正认识。“靠天吃饭”的中药资源的“质”和“量”常常因受到天然条件的制约,而影响中药大健康产业迅速发展和国际化步伐,也反映到中药资源需求和供给越来越突显的矛盾,成为发展中医药事业的一个瓶颈。野生中药资源的无序采挖,带来的不仅仅是药用植物本身濒临灭绝,更会导致与之共生的生态系统走向消失的境地。一个物种的消失会导致15~30个物种的危机,中药材生态系统近年来正以历史上前所未有的速度遭到毁灭。2011年以来,由中国中医科学院副院长黄璐琦院士领导的第四次全国中药资源普查为弄清中药资源的家底做出了巨大的重要贡献。本文基于前期有关质量标志物研究的基础[1-5],结合笔者在2016年8月召开的中国首届中药资源大会上的题为“从中药资源-质量-质量标志物认识中药产业的健康发展”的报告和对分子生药学[6]的一些体会,探讨从中药资源-质量-质量标志物认识中药产业的健康发展,供同行参考和指正。

1 中药资源是发展基础中药资源是在一定空间范围内可作为传统中药、民族药及民间草药使用的植物、动物及矿物资源的总和。《中国植物红皮书》收载的398种濒危植物中,药用植物达168种,占到了42%。以利用野生植物为主的300~400味常用中药中有100多种资源量急剧下降,人参、杜仲、天麻、黄连等野生个体濒临灭绝。目前无序而过度的索取,情况很可能已比当时更加危殆。野生中药资源的无序采挖,带来的不仅仅是药用植物本身濒临灭绝,一个物种的消失会导致15~30个物种的危机,更会导致与之共生的生态系统走向消失的境地。

道地药材是在特定自然条件、生态环境的地域内所生产的药材,因生产较为集中,栽培技术、采收加工也都有一定的讲究,其具有质优、疗效好的特点。道地药材的质量又与地域性、多样性、可变性和人文性“四性”的特点密不可分,决定了中药资源发展中所占有的特殊性和规律性。

1.1 地域性地域性是道地药材维系其道地性的基础。中药资源与其所分布的自然环境条件有着密不可分的关系。中药资源的种类及其数量和质量均受着地域自然条件的制约。适宜的自然条件形成了传统的道地药材。资源是有限的,不可复制的适宜的自然条件是道地药材的自然基础,否则成不了道地药材!如果过度依赖地域性药材,大产业发展是否具有可行性需要深入探讨。

1.2 多样性中药资源具有物种多样性、遗传多样性和生态环境多样性的特点,是维持持续发展的基础。中药资源作为生物资源的重要组成部分,一方面应很好地保护这种生物多样性,另一方面还可以更好地利用和开发这种生物多样性,利用生物技术创造出品质优良的中药新品种。如何保护这种生物多样性,创造出品质优良的中药新品种,能否到达新品种替代性目的值得研究。

1.3 可变性可变性是提出资源保护的基点。随着社会的不断发展,一方面由于人类过度或不合理的利用,使资源逐渐枯竭甚至消失。若保护得当,使有生命的药用动、植物物种通过繁衍再生,使资源得到发展和扩大(再生性)。为了使资源能够可持续地利用,应当采取一切有效措施,防止资源消失,促进资源再生。目前基础研究如何与质量研究相结合值得深思,通过基础研究与质量研究来认识其关联性。

1.4 人文性中药资源是中国人民长期与自然及疾病作斗争的过程中利用当地的自然资源的经验总结。因而其既有中药本身的物质基础,又有如何使用它们的经验基础,其中物质基础研究需要以人文性来认真整理、总结、发展、提高。但是人文性与科学性的结合点需要去发现和证实。无视中药资源的“四性”而盲目栽培引种,或不适当连作,出现品种衰退、自毒化,使产量降低、品质变差、土壤肥力改变,将影响中药产业健康发展。无视质量的无序利用中药资源和扩大利用范围,也将失去可持续发展的基础。

2 中药质量是保证中药产品安全有效的核心中药的有效性及安全性是中药质量的核心问题,质量标准是衡量中药质量的技术体系。2016年3月4日国务院发布的《关于促进医药健康产业健康发展的指导意见》中,提出“完善质量标准体系,健全以《中国药典》为核心的国家药品标准体系”的要求,为今后完善中药、民族药及药品生产技术规范和质量控制标准,提高标准的科学性、合理性及可操作性,强化标准的权威性和严肃性指明了方向。然而现行的中药质量问题、质量评价和控制方法尚存在难以客观反映中药内存在质量的问题,质量标准中测定及鉴别的成分尚不能和有效性和安全性直接关联。

根据食品药品监督管理部门2016年1~6月公布的1 500多批药品检查结果可以看出,90%以上质量不合格的药品是中药,其中90%以上又是中药饮片不合格。特别反映出中药质量问题的严重性,而质量存在问题既反映资源危机问题,更损害了产业和消费者的利益。

由于中药材多来源、多产地等复杂情况,使中药产品的质量差异悬殊,特别是有效成分的量差异明显。在《中国药典》2015年版一部收录的中药材中,来源于2种或3种,甚至4种或5种的多基原情况较普遍(约占《中国药典》收载中药材品种的三分之一),给质量评价和标准制定带来许多难题。当前中药质量控制的思路是控制中药中1种或几种有效成分的量以及质量的可控性和稳定性。特别是当用这类药材制成复方制剂时,如果基于测定1种或几种有效成分的量来进行质量评价,通常难以真正反映该中药的质量与疗效的关系。

由于受到科学技术水平及人力、物力的限制,很多中药成分的检测并不是十分合理,如《中国药典》2015年版对大多数中药的基础研究还十分薄弱,并不完全清楚其成分组成,甚至不明确成分类型。据统计,《中国药典》2015年版一部共收载中药材(含饮片和提取物)665种,但其中210余种既没有指标成分的定性鉴别,也没有定量测定,而且已经进行过系统化学成分研究的品种不超过20%[5],这也是导致中药难以被外国接受的原因之一。具体品种存在许多科学问题,如冬虫夏草测定腺苷的量、铁皮石斛测定甘露糖的量、板蓝根检测精氨酸的量、九香虫检测油酸的量等,而这些成分既不是其主要有效成分,也不是专属性成分,检测它们对其质量控制没有实际意义。又如桑叶和一枝黄花等检测芦丁、蒲公英测定咖啡酸等,虽然是有效成分,但缺乏特征性,它们广泛存在各种中药材及植物中,势必会给这些药材的质量控制带来很多漏洞[5]。上述问题削弱了国家药典的科学性和国家法典的权威性。

在这次资源大会上,黄璐琦院士[6]在题为“分子生药学20年”的报告中指出药材质量因产地、植物年龄、采集时间、加工炮制而异,导致指纹成分相似度低、有效成分量差异大。因此如何从次生代谢物的分析保证临床有效物质是与特有的化学组成的相关性,为研究质量标准及其标志物研究提供依据。笔者认为基于分子生物学的分子生药学的发展,是在分子水平上研究生药的鉴定、生产和成分的一门科学,所依据的主要是生药学和分子生物学的理论和方法,是一个极富前瞻性的学科(图 1),在药用植物系统进化与应用研究、生药的分子鉴定、药用植物基因组研究、药用植物次生代谢的生物合成调控及功能基因的发现、药用植物合成生物学研究及有效成分生产、道地药材的分子机制及其应用等问题中显示出良好的应用前景。

|

图 1 基于分子生物学的分子生药学的发展 Fig.1 Development of molecular pharmacognosy based on molecular biology |

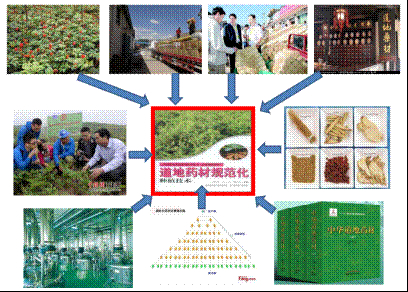

天津药物研究院张铁军研究员[7]在专题报告中指出,基于质量标志物的元胡止痛滴丸的“性-效-物”的三元关系和作用机制研究结果,确定延胡索甲素、延胡索乙素、原阿片碱等5种有效成分为其制剂的质量标志物[4]。陕西中医药大学颜永刚教授的报告强调炮制方法对质量的重要性,指出不同炮制方法对中药大黄的10种化学成分的影响明显[8]。史顺敏等[9]研究证明安徽野生丹参性状特征对脂溶性成分与不同环境下生长条件有相关性。因此要求建立多指标的质量评价体系强化炮制程序以及产地差异的质量标准相关研究,以保证药材质量的一致性。因此,希望中药质量标志物的概念为规范道地中药材及其产品质量研究和标准建立提供新思路,通过新质量标准概念研究克服现有质量标准多种不足,提高质量一致性、可控性和朔源性,特别有利于以道地药材为原料的全产业链的中药产品生产过程控制和质量监管(图 2)。

|

图 2 以道地药材为原料的全产业链的中药产品生产过程的质量控制 Fig.2 Quality control on process of Chinese medicine production with genuine medicinal materials as raw material to whole industrial chain |

3 中药质量标志物新概念 3.1 中药质量物质基础的确定及质量标志物(Q-marker)提出的依据

根据中药化学成分与植物次生代谢物生物合成的关联性,Q-marker提出的依据:(1)中药含有多类化学成分且结构类型复杂,它们与中药的有效性和安全性有关,当具备了一定条件,中药成分就能成为反映中药质量的标志物。药用植物是中药的主要来源,受生物学因素或非生物学因素所形成的植物次生代谢物是其有效成分的物质基础,也是发现药物作用的物质基础以及发现新药的重要来源。许多次生代谢物是由初生代谢物衍生而来,其结构具有复杂的多样性。常见的次生代谢物包括生物碱类、黄酮类、萜类、蒽醌类、香豆素类、木脂素类化合物。而且不同类型化合物具有类群(如科、属、种、亚种、变种等)的特异性,也具有显著的生物活性和医疗用途。(2)中药化学成分生物合成途径(生源途径)是化学生物学基础和亲缘学的依据,常见的次生代谢物生物碱类、黄酮类、萜类、蒽醌类、香豆素类、木脂素类化合物,具有不同的化学结构。而且不同类型化合物具有类群(如科、属、种、亚种、变种等)的差异,形成不同骨架的亚结构,从而奠定了受多种因素(生物遗传因素、生长发育分化因素、环境因素等)影响而形成的、存在于不同植物体内的次生代谢产物的多样性和特异性。这些化合物在植物体内通过乙酸-丙二酸途径、异戊二烯途径、莽草酸途径、氨基酸途径等复杂的生物合成过程和合成机制,形成具有千变万化的分子结构的化合物,并赋予其具有不同的生物活性和治疗用途。(3)中药质量研究和质量标准的建立是一项复杂的系统工程,如何研究和制定标准存在不同方法和不同意见。目前被业界认同的系统的质量标准都在研究或争议之中。在《中国药典》中以1种或几种指标成分量的高低去评价中药优劣的颇多,但是中药的临床疗效并不一定就是某一种或几种成分的作用结果。

3.2 重申Q-marker的4个基本条件为反映中药材、饮片、提取物、单方或复方制剂中与功效有关物质与质量的关系,重申定义Q-marker的4个条件:(1)中药质量标志物是存在于中药材、饮片、提取物、单方或复方制剂中与功效有关的物质;(2)Q-marker是可以进行定性和定量的物质;(3)Q-marker具有生物学效应的特异性和来源的溯源性;(4)在中医理论指导下,体现组方配伍原则(如以君药为主,臣、佐、使药兼顾的原则)。

中药Q-marker新概念的价值在于回答2个问题:一是Q-marker是用作什么的?是控制药材质量、药品成品质量的,从而保障了临床药物的有效性、安全性,所以非常有意义。二是提出这些标志物的来源及寻找方法,回答为什么这几个特异性的标志性成分就能反映中药质量。中药质量是关系民生的大事,Q-marker概念和研究理念以及所建立的思维模式和研究方法着眼于全过程的物质基础的特有、差异、动态变化和质量的传递性、溯源性,有利于建立中药全程质量控制及质量溯源体系,对中药标准化建设具有里程碑式的意义。中药标准化研究是个复杂的系统工程,认识Q-marker研究理念的方向,共同开展深入系统的研究工作,建立有效的分工合作机制,通过“深入”研究、“浅出”标准,才能切实把中药标准化研究推向一个新的高度,让更多的中药标准走向世界。

3.3 通过质量标准和Q-marker研究提高药材品种鉴别水平从《中国药典》2010/2015年版目前存在的一些问题入手,系统分析了影响中药质量的因素、当前中药产品的质量和质量标准与监管存在的问题,以及中药质量的物质基础的确定及Q-marker的提出依据及其对中药标准化建设的意义。中药Q-marker概念的提出是针对中药有效成分的次生代谢物来源的生物学属性、制造过程有效物质传递和从药材-中间产品-成药的全程质量控制及质量溯源及中医药理论(如药性的物质基础)、中药配伍理论(如君-臣-佐-使)等中医药理论体系特点,整合多学科知识,提出核心质量概念,以此统领中药质量研究,进一步密切中药有效性-物质基础-质量控制标志性成分的关联度,以有利于建立中药全程质量控制及质量溯源体系。

江西中医药大学在此次资源大会上发布的研究信息表明山茱萸的标志成分为山茱萸碱、山茱萸次碱、甲基山茱萸碱和羟基山茱萸碱[10]。湖南中医药大学在该会议上报道了有关金银花和山银花的指纹分析信息,发现金银花和山银花的指纹具有高度等效性,比较含金银花和山银花的双黄连片和银翘解毒片也具有高度等效性[11]。这些研究成果为研究这2种药材的产业应用奠定了质量基础,也为相关中成药制剂与疗效相关的标志物研究提供了科学依据。

3.4 提高国家药典的科学性和国家法典的权威性必须用科学的质量标准予以完善由于中药材多来源、多产地等复杂情况,使中药产品的质量差异悬殊,特别是有效成分的量差异明显。在《中国药典》2015年版一部收录的中药材中,来源于2种或3种,甚至4种或5种的多基原情况较普遍,给质量评价和标准制定带来许多难题。特别是当用这类药材制成复方制剂时,如果基于测定1种或几种有效成分的量来进行质量评价,通常难以真正反映该中药的质量与疗效的关系。

目前建立中药的评价标准是从中药真假、优劣的质量标准的基本点出发。这就与基原的鉴别和确定直接有关。建立定性、定量检测方法获得具有多个特征成分分析方法、指纹图谱,使之具有特异性和可控性,是质量标准的基础。笔者考虑中药传统理论、遣药组方、成药制备、剂型和用法等复杂性,提出中药Q-marker的概念,为规范中药质量研究和标准建立奠定基础,以克服现有质量标准的多种不足,提高质量一致性、可控性和朔源性,有利于中药产品生产过程控制和质量监管。

4 推进“中药资源-质量-质量标志物”促进中药产业的健康发展中药Q-marker的提出密切中药从“资源-物质基础-有效性和安全性-质量控制”的标志性成分的关联度,目前中药质量控制手段、质量评价指标及质量标准与中药的有效性关联性不强,缺少能反映中药有效性的核心质量概念的统领,在药材、饮片、中成药质量研究中存在碎片化的倾向。中药Q-marker概念的提出,针对中药生物属性、制造过程及配伍理论等中医药体系的特点,整合多学科知识,提出核心质量概念,以此统领中药质量研究,进一步密切中药有效性-物质基础-质量控制标志性成分的关联度。

中药Q-marker的提出有利于建立中药全程质量控制及质量溯源体系,中药Q-marker源自中药基原生物体内生物合成,经历采收加工、炮制及制药工艺过程的物质传递及化学变化,最终以复方制剂的形式通过药物传输过程发挥临床疗效,其以物质-功能为核心贯穿中药形成及生产全过程,以中药饮片标准汤剂为研究的核心范本进行质量研究,确定质量标志物,并向药材和饮片(及炮制品)溯源,并向复方制剂和中成药延伸,所建立的思维模式和研究方法着眼于生产全过程的物质基础的特有性、差异性、动态变化和质量的传递性、溯源性,有利于建立中药全程质量控制及质量溯源体系。

为了落实2016年3月4日国务院发布的《关于促进医药健康产业健康发展的指导意见》的要求,建立完善质量标准体系,健全以《中国药典》为核心的国家药品标准体系,为今后完善中药、民族药及药品生产技术规范和质量控制标准,提高标准的科学性、合理性及可操作性,为强化标准的权威性和严肃性提供科学研究的新思路和新策略,通过建立中药全程质量控制体系,实现质量的传递性和溯源性,有利于建设质量创新质量体系和提升产品质量标准,促进中药产业健康发展。

| [1] | 刘昌孝, 陈士林, 肖小河, 等. 中药质量标志物(Q-Marker):中药产品质量控制的新概念[J]. 中草药 , 2016, 47 (9) :1443–1457. |

| [2] | 张铁军. 中药质量认识与质量评价[J]. 中草药 , 2011, 42 (1) :1–9. |

| [3] | 张铁军, 许浚, 韩彦琪, 等. 中药质量标志物(Q-marker)研究:延胡索质量评价及质量标准研究[J]. 中草药 , 2016, 47 (9) :1458–1467. |

| [4] | 张铁军, 许浚, 申秀萍, 等. 基于中药质量标志物(Q-Marker)的元胡止痛滴丸的"性-效-物"三元关系和作用机制研究[J]. 中草药 , 2016, 47 (13) :2199–2211. |

| [5] | 熊亮, 彭成. 基于中药质量标志物(Q-Marker)的基本条件研究益母草和赶黄草的Q-Marker[J]. 中草药 , 2016, 47 (13) :2212–2219. |

| [6] | 黄璐琦, 王升, 袁庆军, 等.分子生药学20年[A]//首届中国中药资源大会论文集[M].西安:陕西中医药大学, 2016. |

| [7] | 张铁军, 许俊, 申秀萍, 等.基于中药质量标志物的元胡止痛滴丸的"性-效-物"三元素和作用机制研究[A]//首届中国中药资源大会论文集[M].西安:陕西中医药大学, 2016. |

| [8] | 颜永刚, 王红艳, 郭玲玲, 等.不同炮制方法对中药大黄中10种化学成分的影响[A]//首届中国中药资源大会论文集[M].西安:陕西中医药大学, 2016. |

| [9] | 史顺敏, 俞年军, 邢丽华, 等.安徽野生丹参性状特征.脂溶性成分与不同环境的相关性研究[A]//首届中国中药资源大会论文集[M].西安:陕西中医药大学, 2016. |

| [10] | 唐闻汉, 杨鹏, 陶叶琴, 等.金(山)银花"印迹等效"的研究[A]//首届中国中药资源大会论文集[M].西安:陕西中医药大学, 2016. |

| [11] | 吴志槐, 付小梅, 吴蜀瑶, 等.中药吴茱萸真伪鉴定研究进展[A]//首届中国中药资源大会论文集[M].西安:陕西中医药大学, 2016. |

2016, Vol. 47

2016, Vol. 47