丸剂是中药传统剂型之一,同时也是临床最常用的中药剂型之一[1]。《中国药典》2015年版一部共收录单味药及中药成方制剂1 323种,其中丸剂384种[2],约占30%,可见中药丸剂在中药制剂中的重要地位。迄今为止,许多疗效显著的经典方制剂多为丸剂,如六味地黄丸、杞菊地黄丸、知柏地黄丸、理中丸、逍遥丸等。然而,丸剂干燥品质研究(如假干燥、表面结壳、裂纹等)是中药药剂学研究的难点[3-4]。目前中药丸剂在干燥和储存过程中的品质变化机制、干燥及储存条件与品质的关系仍停留在实验探索阶段,尚无较合适的理论能加以解释。以玻璃化理论为核心的食品聚合物科学在改进食品的配方、工艺条件、生产效率和产品稳定性等方面发挥了重要作用[5-7]。本文尝试运用玻璃化转变理论探讨中药丸剂在干燥和储存过程中的干燥特性和物理状态变化的过程、品质变化的机制以及控制品质变化的策略方法。

1 食品科学中的玻璃化转变理论食品中蛋白质、淀粉、糖等高分子物质有着与低分子物质不同的结构特征,这些高分子物质一般存在非晶态成分,根据其力学性能随温度变化的特征,可以把这些高分子物质划分为3种力学状态即玻璃态、橡胶态和黏流态[8-9]。其中玻璃态与橡胶态之间的转变区称为玻璃化转变区:① 在玻璃态下,高分子物质内部的分子运动能量不足以克服主链内旋转的位垒,因此不足以激发起链段的运动,即链段处于被冻结的状态。只有那些较小的运动单元如侧基、支链和小链节可以运动,而高分子链不能实现从一种构象到另一种构象的转变,这时体系的宏观力学状态表现为玻璃态,分子运动的能量很低,体系的黏度很高(μ>10 Pa∙s)[10-12]。② 当物料温度上升,分子热运动能量增加到一定阶段时,分子能量足以克服内旋转的位垒,这时链段运动被激发,链段构象可改变,物质进入橡胶态。当受到力作用时分子链可以通过链段的构象改变来适应外力的作用。例如受到拉伸时,分子链可从卷曲状态变到伸展状态,因而表现在宏观上可以发生很大的变形。一旦外力除去,分子链又要通过单键的内旋转和链段运动回复到原来的卷曲状态。由于在橡胶态下的变形是外力作用促使高分子主链发生旋转的过程,所以较小外力情况下即可发生较大的变形,同时许多物理性质如比热、膨胀系数也将发生急剧变化,其中力学性能尤为突出[13-14]。温度继续上升,高分子物质可以表现出黏性流动的状态即黏流态。③ 高分子物质由橡胶态变化到玻璃态有一个时间历程,期间要经过一个玻璃化转变区。玻璃化转变是一个受动力控制的物态变化过程,它发生在一个温度区间内而不是在某个特定的单一温度处,不同于平衡的热力学相变过程。食品聚合物科学中把物质从橡胶态向玻璃态转变过渡时对应的温度称为玻璃化转变开始温度(Tg1),玻璃化转变结束时(形成了玻璃态)所对应的温度称为玻璃化转变结束温度(Tg2)。Tg是高分子玻璃化转变理论中的关键参数,取决于化学组成、含水量、温度等因素[15-16]。

2 中药丸剂干燥过程中“类玻璃化转变”现象食品和生物物料(蛋白质、淀粉、多糖等)由于在干燥过程中,会导致非晶态高分子物质的存在,因此其物质状态对温度和水分的变化很敏感,随着水分和温度的变化,这些物质可以由玻璃态变化到橡胶态,存在玻璃化转变特征[17-18]。 中药丸剂如水蜜丸、水丸、糊丸、浓缩丸中除含有药效物质外,还含有水、糖类、蛋白质、胶类、黏性物质等其他成分。从成分组成上,中药物质组成与食品具有很大的相似性,已有学者证实中药浸膏干燥和储存过程中受水分和温度的影响会存在玻璃化转变的现象[19-21]。因此,本课题组认为中药丸剂中的糖类、淀粉等成分干燥过程中可能同样会形成非晶态的物质,受水分或温度变化(如干燥脱水或吸湿)等因素影响,其非晶态部分的物理性质可能也会发生“类玻璃化转变”的现象。当丸剂物料温度高于其玻璃化转变温度时,则物料呈现橡胶态,膨胀系数、比体积及扩散系数都比较高,弹性模量小;反之呈玻璃态,膨胀系数、比体积及扩散系数都比较低,弹性模量大。

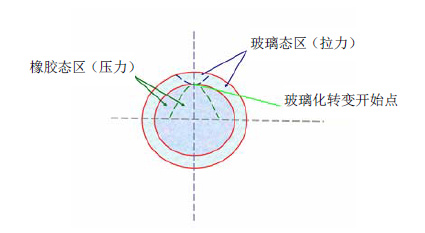

中药湿丸剂干燥过程中,丸剂含水量是不断变化的,根据Gordon-Taylor方程(式1)[22],由于水的玻璃化温度为−135 ℃,可极大地降低物料体系的玻璃化转变温度,因此,推测干燥过程中由于丸剂表面与内部水分蒸发扩散速度的不均一性,导致丸剂表面与内部体系的玻璃化转变温度必然不同,通常情况下丸剂表面的含水量低于内部的含水量。因此,丸剂表面的Tg高于内部的Tg,同等温度条件下丸剂表面玻璃化转变要早于丸剂内部,从而将导致丸剂内外力学性质产生显著差异。如图 1所示,当丸剂整体温度高于其自身的玻璃化转变温度时,干燥首先使丸剂表面产生单纯由于失水引起的外拉内压,但是很快由于表面玻璃态开始形成,玻璃态物质的收缩更大,即外拉力量成倍增大,在丸剂内部会形成如图 1所示的明显的2个区域,靠近表面一层为由玻璃态物质及正进行玻璃化转变的物质组成,它们承受拉应力;中心层为由处于橡胶态的物质组成,承受压应力,在玻璃态层和橡胶态层之间是玻璃化转变开始点。

|

图 1 中药丸剂的“类玻璃化转变”示意图 Fig.1 Schematic diagram of “like-glass transition” of CMM pills |

| ${{T}_{\text{g}}}=\frac{(1-w){{T}_{\text{gs}}}+kw{{T}_{\text{gw}}}}{(1-w)+kw}$ | (1) |

Tg、Tgs、Tgw分别是混合体系、高分子聚合物或非晶态物质和水的玻璃化转变温度,已知Tgw为−135 ℃,w是指含水量,k是Gordon-Taylor方程的参数

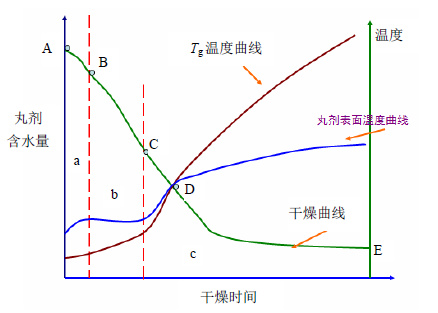

3 利用玻璃化转变理论对中药丸剂干燥过程及干燥特性的初步探讨丸剂的干燥特性可通过干燥特性曲线反映出来。丸剂干燥特性曲线是包括干燥曲线、温度曲线及干燥速度曲线。根据丸剂干燥速度的变化可将干燥过程分为3个阶段:预热阶段、恒速干燥阶段和降速干燥阶段。 丸剂玻璃化转变温度随着丸剂内部水分的降低而升高(图 2)。丸剂干燥时其含水率随着干燥时间的进行而减少,因此,可以认为干燥过程中丸剂的玻璃化转变温度随干燥时间的进行将逐渐升高(图 2)。

|

图 2 中药丸剂的玻璃化转变温度曲线、干燥曲线与表面温 度示意图 Fig.2 Schematic diagram of glass transition temperature curve, drying curve, and surface temperature curve of CMM pills |

3.1 预热阶段(AB段)

此阶段,干燥介质供给丸剂的热量主要用来提高丸剂温度,只有一部分热量使水分蒸发。丸剂的大量失水并未开始,而且这个阶段时间很短,因此此时丸剂含水率高,导致丸剂自身的Tg很低,丸剂的干燥温度大于其自身的Tg,丸剂力学状态表现为橡胶态。

3.2 恒速干燥阶段(BC段)在此阶段,干燥介质提供的热量正好等于水分蒸发所需要的热量时,干燥过程进入恒速干燥阶段。此阶段虽然丸剂的总含水率不断下降,但其表面仍然保持湿润,丸剂干燥温度仍大于其自身的Tg,其力学状态仍保持橡胶态。

3.3 降速干燥阶段(CDE段)在这个阶段,丸剂干燥速度逐渐下降,温度逐渐上升。恒速阶段与降速阶段的交点C称为第1临界点。从C点以后,丸剂表面水分蒸发速度大于内部水分的扩散速度,而且表面水分蒸发速度逐渐减小,这时,丸剂表面力学状态开始进入玻璃化转变区。当丸剂表面水分蒸发现象停止时,此时由于丸剂表面的玻璃化转变温度略高于外部干燥温度,丸剂干燥过程到达第2临界点D(此时丸剂的含水量为临界含水量),丸剂水分的蒸发表面向丸剂内部转移,这时丸剂表面力学状态进入玻璃态,即表面已形成玻璃态,并且逐层向里发展。可以认为,D点对应丸剂临界玻璃化转变温度。图 2中显示干燥过程中丸剂含水率大于D点对应的含水率时,此时丸剂的玻璃化温度低于干燥温度,丸剂状态为橡胶态。反之,小于D点对应的含水率时,丸剂为玻璃态。

4 应用玻璃化转变理论对中药丸剂干燥及储存品质变化机制的解析 4.1 表面结壳表面结壳是丸剂干燥中常有的现象,一方面直接影响丸剂的干燥效果,另一方面间接影响丸剂的崩解性能与溶散时限[23]。表面结壳使丸剂干燥失水的阻力增大,影响干燥速率,根据前述Gordon- Taylor方程,其原因可能由于物料干燥速度过大时,其表面水降到一定程度后,物料表面迅速由橡胶态迅速转变为玻璃态(玻璃化转变区很小,图 2中表现为CD段很短)。在这个过程中,物料内部水分来不及扩散到表面以补充失去的水分,最终结果是表面收缩成玻璃态而结壳,即造成丸剂的“假干燥”,甚至产生裂纹。这时,只有保证玻璃态的外壳有较大的强度,才能使丸剂表面不致产生裂纹。

4.2 裂纹干燥后丸剂产生裂纹会严重影响其质量品质。丸剂降速干燥一定时间后,因为表面首先开始进入玻璃化转变区,体积逐渐收缩而使表面产生拉应力,相应则内部产生压应力。因为丸剂玻璃态表面的弹性模量大(小变形即能产生很大的应力),当拉应力超过丸剂本身的极限强度时表面将产生裂纹。此时丸剂内部进入玻璃化转变区的时间较慢,有较大的塑性,能承受较大的变形,一般不至于产生裂纹。 当丸剂在干燥后立即冷却时也容易产生裂纹。这其中可能存在2种原因:如果丸剂表面已经发生玻璃化,则因为处于玻璃态的丸剂表面弹性模量大,迅速冷却时,收缩产生很大拉应力,易超过材料承受能力,易产生裂纹;如果丸剂表面尚未发生玻璃化,在迅速冷却时,丸剂表面因温度骤降到Tg以下而迅速形成玻璃化,因此同样易产生裂纹。

5 应用玻璃化转变理论研究控制丸剂干燥及储存品质的对策分析 5.1 丸剂干燥工艺对策由上述丸剂可能存在的干燥机制可知,干燥过程中丸剂品质的变化(表面结壳、裂纹等)是由于丸剂各部分进入玻璃态的不一致、不均匀造成的。因此,尽可能减小丸剂各部分进入玻璃态的不一致性,是控制中药丸剂干燥品质退化的一种手段。从图 2中可知,干燥时间或丸剂水分临界点D前后干燥工艺的合理选择至关重要:(1)D点前,采用振动干燥、红外干燥、热风对流干燥、真空干燥等方式,增加丸剂与干燥介质的接触面积,提高传热传质的交换速度,加快丸剂外部蒸发速度,易于丸剂表面类玻璃化状态的快速形成,是此阶段中药丸剂干燥的关键;(2)D点后,采用减少丸剂外部蒸发速度,或者提高干燥介质的湿度,或停止干燥进行缓苏的措施,可防止丸剂表面玻璃态的形成,利于中药丸剂内部水分的充分扩散,最大程度地保证丸剂的干燥品质。

可见,设计温度与湿度可变调控的脉冲干燥设备,对保证中药丸剂的干燥品质,提高丸剂的干燥效率具有重要的现实意义。

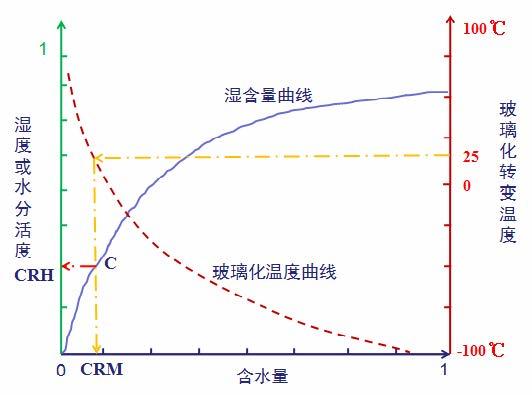

5.2 丸剂的储存对策丸剂经过干燥处理后,储存过程中受水分或温度压力的影响同样面临玻璃化转变的发生。因此,确定丸剂的临界储存条件对保持丸剂的质量品质具有重要意义。如图 3所示,在Tg=25 ℃(室温)时,含湿量与含水量关系曲线上的C点,对应的相对湿度与丸剂含水量即为丸剂的临界残余含湿量,以及对应的储存条件,此临界条件下,各成分处于性质稳定的玻璃态,这时物质内部的结晶化、各种化学反应及其他的品质退化反应等能力均被抑制,对保持丸剂品质极为有利。所以丸剂储存温度、含湿量与储存湿度应低于其对应的临界值。

|

图 3 丸剂的残余含水量、水分湿度以及玻璃化转变温度的 关系示意图 Fig.3 Schematic diagram of relationship between residual moisture, relative humidity, and glass transition temperature of pills |

6 结语

运用高分子科学中的玻璃化转变理论,研究中药丸剂的“类玻璃化”转变规律,对选择丸剂干燥及储存的操作参数、保证丸剂的干燥和储存品质具有极其重要的意义。寻求一种简单、快捷、经济且能够准确测量中药丸剂玻璃化转变温度的方法,以确定最佳干燥与储存温度,是丸剂干燥亟待解决的关键技术难题。同时,如何将玻璃化转变温度、水分活度、残余含湿量等重要参数和现有的技术方法加以综合,探讨丸剂的干燥过程,对丸剂干燥机制和干燥特性的理论研究将是重大的突破。本课题组已将该理论应用到六味地黄丸、二至丸等品种的干燥研究中,相关研究结果将后续另文报道。

| [1] | 孙秀梅, 王英姿, 张兆旺, 等. 中药丸剂的现代研究概况[J]. 山东中医药大学学报, 2002,26 (2) :149–154. |

| [2] | 中国药典 [S]. 一部. 2015. |

| [3] | 陈天朝, 康冰亚. 影响丸剂溶出度的因素探讨[J]. 中医研究, 2009,22 (2) :21–23. |

| [4] | 王述周. 中药丸剂溶解时限影响因素的实验研究[J]. 苏州医学院学报, 1998,18 (6) :610. |

| [5] | Kawaia K, Fukamib K, Thanatuksornc P, et al. Effects of moisture content, molecular weight, and crystallinity on the glass transition temperature of inulin[J]. Carbohydr Polym, 2011, 83 (2) :934–939 . |

| [6] | Chuang L L, Panyoyai N, Shanks R, et al. Effect of sodium chloride on the glass transition of condensed starch systems[J]. Food Chem, 2015, 184 :65–71 . |

| [7] | Van Donkelaara L H G, Martineza J T, Frijters H, et al. Glass transitions of barley starch and protein in the endosperm and isolated from[J]. Food Res Int, 2015, 72 :241–246 . |

| [8] | 励杭泉, 张晨, 张帆. 高分子物理[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2009 . |

| [9] | 卞科. 食品中的玻璃态研究[J]. 河南工业大学学报, 2006,27 (6) :1–6. |

| [10] | Bhandari B R, Howes T. Implication of glass transition for the drying and stability of dried foods[J]. J Food Eng, 1999, 40 :71–79 . |

| [11] | Carter B P, Schmidt S J. Developments in glass transition determination in foods using moisture sorption isotherms[J]. Food Chem, 2012, 132 (4) :1693. |

| [12] | Islam M Z, Kitamura Y, Yamano Y, et al. Effect of vacuum spray drying on the physicochemical properties, water sorption and glass transition phenomenon of orange juice powder[J]. J Food Eng, 2016, 169 :131–140 . |

| [13] | 郭颖, 许时婴. 浅述用差示扫描量热法研究食品的玻璃化转变[J]. 食品科技, 2002,13 (1) :13–17. |

| [14] | 丁耀, 杨玉玲. 浅谈谷物食品的玻璃化转变与稳定性的控制[J]. 江苏食品与发酵, 2001 (3) :28–31. |

| [15] | 周顺华, 刘宝林. 玻璃化转变理论及其在冷冻食品中的应用[J]. 食品研究与开发, 2001,22 (增刊) :69–72. |

| [16] | 詹世平, 陈淑花, 刘华伟, 等. 淀粉的玻璃化转变温度与含水量的关系[J]. 食品科技, 2006,27 (6) :28–31. |

| [17] | Alexander K, King C J. Factors governing surface morphology of spray-dried amorphous substances[J]. Drying Technol, 1985, 3 (3) :321–348 . |

| [18] | Roos Y, Karel M. Plasticizing effect of water on thermal behavior and cry stallization of Amorphous food models[J]. J Food Sci, 1991, 56 (1) :38–43 . |

| [19] | 杜松, 刘关凤. 中药提取物吸湿、结块和发黏现象的机制分析[J]. 中草药, 2008,39 (6) :932–934. |

| [20] | 曾金娣, 熊磊, 谢茵, 等. 中药浸膏粉玻璃化转变温度测定方法分析[J]. 中国实验方剂学杂志, 2015,21 (6) :1–5. |

| [21] | 何雁, 谢茵, 郑龙金, 等. 空气湿度对中药浸膏喷雾干燥过程的影响及浸膏粉的稳定性预测[J]. 中国中药杂志, 2015,40 (3) :424–429. |

| [22] | Gordon M, Taylor J S. Ideal copolymers and the second-order transitions of synthetic rubbers: I. Non-crystalline copolymers[J]. J Appl Chem, 1952, 2 :493–500 . |

| [23] | 沈烨. 干燥温度对中药丸剂溶散时限的影响[J]. 时珍国医国药, 2003,14 (10) :609. |

2016, Vol. 47

2016, Vol. 47