箭叶淫羊藿Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim. 为小檗科(Berberidaceae)淫羊藿属Epimedium Linn. 多年生草本植物,与淫羊藿E. breviconu Maxim.、柔毛淫羊藿E. pubescens Maxim.、朝鲜淫羊藿E. koreanum Nakai共同作为中药淫羊藿的基原植物[1]。淫羊藿是我国传统的重要药用植物之一,早在汉代《神农本草经》就有记载,具有补肾阳、强筋骨、祛风湿的作用。现代药理研究表明其在助孕、抗骨质疏松、提高免疫力和抑制肿瘤等方面也具有明显功效[2, 3, 4, 5, 6],是最具开发潜力的中药之一[7, 8, 9]。此外,淫羊藿属植物因其花形奇特艳丽、地被覆盖性强和耐粗放管理等特性,用于观赏等园林应用的市场潜力巨大,在国际上已显现非常好的市场前景[10, 11, 12, 13]。

淫羊藿属植物分布地域性较强,生长环境多样,各种间关系较为复杂,在形态分类学上易于混淆,一直是植物分类学较难处理的类群[9, 14, 15]。中国对淫羊藿属的系统分类研究始于1975年,中国的淫羊藿属类群当时仅有13种[16]。但随后的40年里,国内外学者对淫羊藿属的分类研究备受关注,发表的新种迅速膨胀且主要集中在20世纪90年代,期间发表 28种和2变种,均为中国特有种[17]。目前,报道的中国类群已超过60余种/变种[17],中国是淫羊藿属的现代分布中心和多样性中心,也可能是该属的起源中心,包括了从原始到进化的最多变化式样[9, 16]。对于这样正处在活跃发展中的分类群,其形态变异往往复杂、性状相关性不强且表达不稳定,分类上很难处理,这些类群性状上的复杂多变不仅表现在营养器官,也表现在花部器官上,而且各类群间界限模糊,有许多地理上的替代和过渡[18]。

复合体(species complex/species aggregate)指一个种和与该种关系密切的近缘种,一般指分类学关系尚未澄清的一群植物或种或属[19],群内成员形态分化程度很低,在实际工作中难以区别,这些类群间的共同点要多于与其他类群间的共同点[20, 21],在分布区上可能同域、异域或部分重叠,是正在分化或已分化完成的一群种[22]。淫羊藿属分类困难的原因之一在于大量复合体的存在[17]。箭叶淫羊藿是淫羊藿属中分布最广、形态变异最大的种,湖北、湖南、江西、安徽、福建、浙江、广东、贵州等省均有分布[9, 13],被公认为淫羊藿属分类学上最难处理的种[23, 24]。很多学者都曾进行箭叶淫羊藿的分类研究,但不同学者对其分类学处理始终存在较大争议。箭叶淫羊藿复合体作为淫羊藿属最复杂的关注点之一,其分类学处理不解决,就无法获得满意的淫羊藿属系统发育重建,植物资源也无法得到合理利用。本文通过查阅相关工具书、标本和文献,并结合本课题组多年来对箭叶淫羊藿复合体的野外调查和观测,对其分类问题进行综述和讨论,以期为其分类提供一些思考和启示。

1 箭叶淫羊藿复合体的类群成员在箭叶淫羊藿复合体类群中,以箭叶淫羊藿为核心种,目前为止,至少有10个种或变种与其界定不清。1933年,Stearn[25]将宽序淫羊藿E. sinense var. pyramidale Franch组合为E. sagittatum var. pyramidale (Franch.) Stearn;1975年,应俊生[16]支持箭叶淫羊藿的宽序变种,并增加光叶变种E. sagittatum var. glabratum T. S. Ying。1990年,梁海锐等[26]发表毡毛淫羊藿新种E. coactum H. R. Liang et W. M. Yan及龙头虎毡毛淫羊藿变种E. coactum var. longtouhum H. R. Liang。1993年,Stearn[27]认为毡毛淫羊藿可能是箭叶淫羊藿的异名。1998年,Stearn[28]将宽序淫羊藿提升为种,命名为天平山淫羊藿E. myrianthum Stearn。随后,郭宝林[29]将毡毛淫羊藿降为箭叶淫羊藿毡毛变种E. sagittatum var. coactum (H. R. Ling et W. M.Yan) B. L. Guo et Hsiao,龙头虎毡毛淫羊藿并入箭叶淫羊藿宽序变种。1999年,刘林翰等[30]发表裂叶淫羊藿E. lobophyllum L. H. Liu & B. G. Li,该种与天平山淫羊藿主要区别为中部小叶先端分裂。2001年,应俊生编写《中国植物志》时将宽序变种作为天平山淫羊藿的异名,只认可光叶变种,同时,发表多花淫羊藿E. multiflorum Ying新种[31]。而何顺志等[15]阐述其不同观点,将箭叶淫羊藿光叶变种、宽序变种和龙头虎毡毛淫羊藿变种都并入天平山淫羊藿,同时增加箭叶淫羊藿和天平山淫羊藿各1个新变种,即贵州淫羊藿E. sagittatum var. guizhouense S. Z. He et B. L. Guo和剑河淫羊藿E. myrianthum var. jianheense S. Z. He et B. L. Guo,重新提升毡毛淫羊藿为独立种。但Flora of China再次坚持箭叶淫羊藿只有光叶变种,不承认贵州淫羊藿,也不支持毡毛淫羊藿和剑河淫羊藿的描述[32]。2009年发表的靖州淫羊藿E. jingzhouense G. H. Xia & G. Y. Li与天平山淫羊藿非常相似[33]。2010年发表的普定淫羊藿E. pudingense S. Z. He,Y. Y. Wang & B. L. Guo与箭叶淫羊藿也非常接近,仅在内萼大小和叶背被毛有细小差异[34]。靖州淫羊藿和普定淫羊藿因暂时缺少后续形态调查和描述,在Flora of China中列为存疑种[32]。

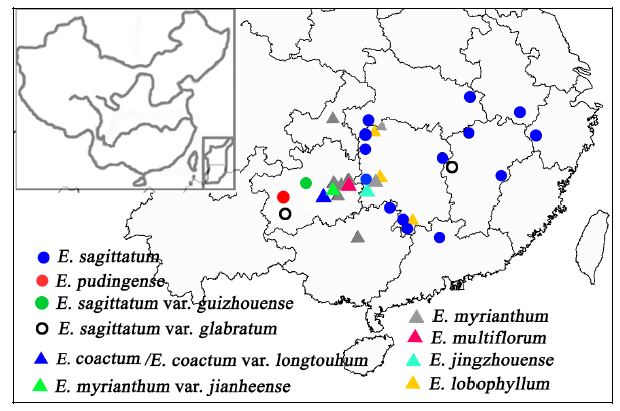

2 箭叶淫羊藿复合体类群的形态比较及分布分类学最基本的研究方法是类群间性状相似(相关)性的比较,主要依据形态和地理学原理建立的经典植物分类学研究具有直观、简便且可靠的优势,但淫羊藿属种间杂交可育及基因渐渗使种间关系错综复杂。种内变异广泛,种间界限模糊不清,种内/间的形态变异幅度很难把握,属下分类和种的界定十分困难,特别是短期内新类群的迅速增加,有些种类可能过分强调了某些差异,而忽视了物种自身的变异范围,急剧膨胀的新类群更大程度上增加了中国物种间关系的复杂性。结合《中国植物志》、Flora of China等工具书描述[31, 32]、文献报道[9, 15, 16, 17, 26, 28, 30, 33, 34]、各大标本馆标本查阅及本课题组野外居群水平的观测,箭叶淫羊藿复合体各类群的主要形态和分布(图 1)进行归纳。

| 实心圆圈:箭叶淫羊藿及其异名类群;空心圆圈:箭叶淫羊藿光叶变种;三角形:天平山淫羊藿及其异名类群 Solid circle: Epimedium sagittatum and its synonyms; hollow circle: E. sagittatum var. glabratum; triangle: E. myrianthum and its synonyms 图 1 箭叶淫羊藿复合体各类群的分布信息Fig. 1 Geographical distribution of different groups of E. sagittatum species complex |

箭叶淫羊藿E. sagittatum叶形和叶片大小变化大,叶背被疏或密伏毛或柔毛,花茎具2枚对生叶,偶见3枚轮生叶,圆锥花序狭而劲直,长10~20(30)cm,宽2~6 cm,具20~130朵花,小花直径4~8 mm,外萼具紫色斑点,花瓣囊状,黄色至棕黄色,花粉黄色至黄绿色。湖北、湖南、江西、安徽、浙江、福建、广西、广东等省均有分布,是淫羊藿属分布最广的类群。

宽序变种E. sagittatum var. pyramidale圆锥花序松散,长15~28 cm,宽5~10 cm,叶背密被柔毛。

光叶淫羊藿E. sagittatum var. glabratum叶背光滑无毛,圆锥花序尖塔形;分布于贵州、湖北和江西,模式标本采自贵州望谟。

毡毛淫羊藿E. coactum叶背密生棕色厚毡毛,花茎具2枚对生叶,聚伞状圆锥花序,长15~40 cm,宽6~15 cm,花多达100朵,小花直径约6 mm,花瓣黄色,无距。模式标本采自贵州凯里。

龙头虎毡毛淫羊藿E. coactum var. longtouhum 区别于原种毡毛淫羊藿叶背贴生白色短柔毛,复总状花序。模式标本采自贵州凯里。

天平山淫羊藿E. myrianthum是Stearn依据北京植物园采集于湖南天平山由Probst栽培于美国马萨诸塞州Hubbarbston,Mass.(holotype k Cc940102)的栽培植株命名[28];分布于湖南、贵州、湖北和重庆等地。Stearn在发表天平山淫羊藿时特别指出天平山淫羊藿花部特征(图 2),非常接近箭叶淫羊藿,仅花瓣有细微区别。并将天平山淫羊藿与箭叶淫羊藿的主要区别归纳为:① 箭叶淫羊藿叶缘波状,幼时绿色,而天平山淫羊藿叶缘平展,幼时带有明显的红色斑点;② 天平山淫羊藿叶背非腺毛较之箭叶淫羊藿更细长,但又不同于柔毛淫羊藿缠绕的长柔毛;③ 天平山淫羊藿种加词myrianthum意为无数的花(numberless flower),形容小花数量(70~210朵)多于箭叶淫羊藿(20~60朵)。

《中国植物志》对天平山淫羊藿的描述与Stearn有些不同[31]:① 将Stearn描述的“花茎具2枚对生叶,偶3枚轮生”改为“花茎具2枚对生叶或3~4枚轮生”;② 将Stearn描述的“花瓣非常接近箭叶淫羊藿(囊状短距)”改为“花瓣睡袋状,无距”,图版的花部特征(尤其是花瓣)较Stearn发表的原图有明显改变(图 2)。就本课题组对天平山淫羊藿多个居群花部特征的观测来看,Stearn的描述更准确。

| A-花 B-内萼 C-花瓣 D-雄蕊 E-雌蕊,A~E引自Stearn(1998,Fig. 4);1~2-外萼 3-内萼 4-花瓣,1~4引自《中国植物志》29卷 A-flower B-inner sepals C-petal D-stamen E-gynoecium,A~E from Stearn (1998,Fig. 4);1~2-outer sepals 3-inner sepals 4-petal,1~4 from Flora of China (Vol. 29) 图 2 天平山淫羊藿花部特征Fig. 2 Flower characters of E. myrianthum |

综合《中国植物志》和Stearn发表天平山淫羊藿时的描述[28, 31],天平山淫羊藿与箭叶淫羊藿性状对比见表 1。不难发现,两物种绝大多数性状相似或数量性状变异幅度有重叠,仅少数性状描述为间断性性状。

| 表 1 箭叶淫羊藿与天平山淫羊藿的性状对比 Table 1 Morphologic comparasion between E. sagittatum and E. myrianthum |

裂叶淫羊藿E. lobophyllum L. H. Liu & B. G. Li全株仅叶背脉上被疏或密的白色柔毛,花茎具2枚对生叶或3叶轮生,中间小叶先端通常3裂、少2或4~5裂。圆锥花序长18~25(34)cm,花序轴基部具2~3个分枝,具小花100朵以上,小花直径3~4.5 mm。分布于湖南桑植、江永和黔阳等地,模式标本采自桑植天平山。

多花淫羊藿E. multiflorum Ying为应俊生编写《中国植物志》淫羊藿属时新拟类群,模式标本采自贵州玉屏。叶背被稀疏白色短伏毛或无毛。花茎具2枚对生或3~4枚轮生叶。圆锥花序长约25 cm,宽约15 cm,具300~400朵花,花序轴基部簇生1~5个长9~11 cm、具20~30朵花的圆锥花序。花小,直径约3 mm,外萼紫红色;花瓣无距、囊状。

贵州淫羊藿E. sagittatum var. guizhouense的叶形、花部结构和花序均与箭叶淫羊藿相似,叶背被长柔毛;分布于贵州开阳。

剑河淫羊藿E. myrianthum var. jianheense S. Z. He et B. L. Guo的叶形、花部结构和花序均与天平山淫羊藿相似,叶背被长柔毛;分布于贵州剑河。

靖州淫羊藿E. jingzhouense为2009年发表的新种,模式标本采自湖南靖州[33]。花茎具2枚对生或3枚轮生叶,圆锥花序长25~30 cm,宽15~25 cm,序轴光滑,多分枝,分枝长2.5~15 cm且具6~90朵花,小花直径约8 mm,小花数可达600~1 000朵。外萼紫色,花粉黄色。该种与天平山淫羊藿和多花淫羊藿密切相关,但小花数差异较大。模式标本采自湖南靖州。

普定淫羊藿E. pudingense为2010年发表新种[34],植株较其他类群矮小,花茎高20~35 cm,具2枚对生叶,叶背光滑。圆锥花序,序轴光滑,长10~15(20)cm,宽3.5~6 cm,具30~80(120)朵花。小花直径约7 mm,外萼紫色,花瓣棕黄色,囊状。该种与箭叶淫羊藿密切相关,但叶背光滑。模式标本采自贵州普定。

3 箭叶淫羊藿复合体的分类讨论 3.1 各类群真实身份的讨论淫羊藿属植物种间杂交可育[35],物种之间存在不完全的繁殖隔离,种间杂交导致种间渐渗和基因流,从而在形态性状上存在连续过渡的形态变异现象,增加形态学鉴定和分类学处理的难度[10, 13, 36]。箭叶淫羊藿复合体大部分种的描述仅依赖较少的个体或分布较单一,如毡毛淫羊藿、龙头虎毡毛淫羊藿变种、裂叶淫羊藿、贵州淫羊藿变种、剑河淫羊藿变种、多花淫羊藿、普定淫羊藿和靖州淫羊藿。由于缺乏大量野外调查,标本查阅也非常有限,对一些形态性状的分类学价值把握不够准确,人为主观因素无法排除,存在分种过细嫌疑[37]。

毡毛淫羊藿因叶背密生棕色厚毡毛而命名[26],Stearn认为该类群可能是箭叶淫羊藿的异名[27],郭宝林[29]则将其处理为箭叶淫羊藿毡毛变种,但无论是毡毛淫羊藿还是箭叶淫羊藿毡毛变种均未被《中国植物志》和Flora of China收录[31, 32]。龙头虎毡毛淫羊藿变种因叶背贴生白色短柔毛和复总状花序而别于原种,但该变种同样不受认可,先是被郭宝林[29]处理为箭叶淫羊藿宽序变种,随后被何顺志等[15]处理为天平山淫羊藿。这2个类群其主要特征如聚伞状圆锥花序(长15~40 cm,宽6~15 cm)和小花多达100朵均与天平山淫羊藿近似,本课题组支持将其处理为天平山淫羊藿。

裂叶淫羊藿因中间小叶先端明显3(稀2或5)浅裂区别于箭叶淫羊藿另立为新种[30]。就本课题组野外观测,中间小叶先端分裂在淫羊藿属天平山淫羊藿、箭叶淫羊藿、拟巫山淫羊藿E. pseudowushanense B. L. Guo和木鱼坪淫羊藿E. franchetii Stearn等多个类群中均有出现,仅依据中部小叶先端分裂,将与箭叶淫羊藿非常近似的类群命名为裂叶淫羊藿,其合理性令人怀疑[17]。从其描述性状(圆锥花序长18~34 cm,花序轴基部具2~3个分枝,具小花100朵以上)和图版来看,应为天平山淫羊藿。

多花淫羊藿因其铺散型圆锥花序的基部簇生1~5个具20~30朵花的小圆锥花序,小花数量多达300~400朵而区别于天平山淫羊藿。《中国植物志》明确指出多花淫羊藿近似天平山淫羊藿,通过实地观测后发现该类群就是天平山淫羊藿,应作为天平山淫羊藿的晚出异名。天平山淫羊藿的花序宽度和花序轴基部分枝数、花梗着生小花数及小花总数变异极大,如本课题组在重庆丰都调查的一个居群其花序宽度超过20 cm,花序轴基部分分枝数可达5个以上,部分个体上的小花数甚至超过1 000朵。因此,靖州淫羊藿因小花数量多达600~1 000朵而区别于天平山淫羊藿和多花淫羊藿,成立新种也并不可靠。靖州淫羊藿发表时提供的花部特征图(图 2)[33]与天平山淫羊藿一致,命名依据的叶形、大小、小花数、花梗长、小花大小和花瓣等区别性状对照于本课题组的野外观测也并非真正的间断性状,应作为天平山淫羊藿晚出异名。

贵州淫羊藿和剑河淫羊藿其叶形、花部结构和花序特征均分别与箭叶淫羊藿和天平山淫羊藿相似,均因叶背被长柔毛而将其划分为箭叶淫羊藿和天平山淫羊藿的变种[14]。以往认为淫羊藿属植物非腺毛专属性较强,每个物种都有独特非腺毛特征。在多数文献中描述箭叶淫羊藿叶背疏被粗短伏毛[14, 31, 32],天平山淫羊藿(原宽序淫羊藿)叶背苍白色,被细小伏毛[31, 32]或柔毛[14]。但本课题组对箭叶淫羊藿和天平山淫羊藿不同居群系统的叶背非腺毛研究表明,两物种非腺毛特征上并无显著区别,被毛从稀疏到浓密均有观察到,且都包含粗短伏毛和细长柔毛2种类型[38, 39]。因而,不宜将被毛的疏密或长短作为箭叶淫羊藿复合体的分类鉴定特征,不支持这2个变种的划分。

普定淫羊藿与箭叶淫羊藿密切相关,其株高、叶片大小、花序轴长和小花数量等特征均与箭叶淫羊藿存在交集,仅因光滑无毛的叶背及披针形内萼而立为新种,这些性状并非间断性状,均在箭叶淫羊藿的变异范围之内。因此,处理为箭叶淫羊藿的光叶变种可能更为恰当,且从地理分布来看,贵州普定与光叶淫羊藿的模式产地贵州望谟非常接近(图 1)。

由于缺少足够的标本,尤其是模式标本,无法充分研究种的变异性[40]。中国的植物区系中,尤其是淫羊藿属这类短期内迅速膨胀的分类群,可能有大量种的真实身份还有讨论的余地。根据单个性状、非间断性状或仅根据少数栽培个体进行命名[17],以及把模式标本看成是种“最典型”和“最具代表性”的代表,而把那些与该模式不同的标本,不管有多少区别都视为不同的类群或新种,而较少注意和考虑这些新种与模式标本之间可能存在的联系[40],在淫羊藿属非常常见。在性状调查不充分的情况下,连续的变异式样也会呈现间断的形式,造成分类上的困难甚至错误[41]。对物种身份的分类学判断在很大程度上是在估量居群的界限和组成中的一种见解,为了使判断尽量复合客观实际,必须对大量样本进行深入细致研究,在这一点上,居群概念非常重要,它有助于正确对待单个标本(包括模式标本)的分类学价值[22, 40, 41]。

3.2 箭叶淫羊藿与天平山淫羊藿关系的讨论整个箭叶淫羊藿复合体的分类最终追溯到箭叶淫羊藿与天平山淫羊藿的关系。从箭叶淫羊藿与天平山淫羊藿的性状对比来看,两类群仅少数性状描述为间断,而且这些性状在两类群间是否真正间断,以及其在类群划分中的价值还未可知。

就本课题组对箭叶淫羊藿和天平山淫羊藿广泛的野外居群形态观测表明,箭叶淫羊藿和天平山淫羊藿多数居群幼叶均具带有数量和深浅不一的红色斑点或斑块,而Stearn[28]关于箭叶淫羊藿叶缘波状,幼时绿色,而天平山淫羊藿叶缘平展,幼时带有明显的红色斑点的描述有观测样本量不充分的嫌疑。花茎上叶的数量一直被认为箭叶淫羊藿为2叶对生,天平山淫羊藿为2叶对生或3~4叶轮生。通过对两类群的野外调查发现,二者都主要为2叶对生,偶见或少见3叶轮生。两类群外萼颜色从绿紫色、浅紫、紫色到紫黑色连续变化,但箭叶淫羊藿主要为浅紫色而天平山淫羊藿主要偏紫黑色。Stearn[28]、《中国植物志》[31]和Flora of China[32]均描述天平山淫羊藿花瓣橘黄色或红色,但野外调查发现绝大多数居群的花瓣颜色为与箭叶淫羊藿一样的棕黄色或黄色,仅模式产地天平山附近的植株出现橘黄或红色。不过该性状在湖南龙山、安徽黄山和广东乳源的部分箭叶淫羊藿居群也同样出现,且安徽黄山和广东乳源居群均观测到了花瓣从黄色到橘黄色连续变异。查阅中国医学科学院药用植物研究所标本时发现,郭宝林将部分箭叶淫羊藿标本的花部特征拍照并记录花瓣为橘黄色,其中安徽黄山居群特别记录了花瓣从黄色到橘黄色连续变异。因此,花瓣颜色为连续变异性状,不宜作为区分两类群的关键特征。花瓣在两类群中均发现有浅兜状和囊状距为主,但天平山淫羊藿主要为浅兜状而箭叶淫羊藿主要为囊状距。整体来看,天平山淫羊藿与箭叶淫羊藿在多数性状上均存在过渡和交集,最主要的区别在于花序类型,是狭而直圆锥花序(箭叶淫羊藿)还是聚伞状/铺散型圆锥花序(天平山淫羊藿)及由此导致小花数量上的差异。在箭叶淫羊藿及其相关类群的分类中,花序类型是重要的分类性状[14]。

从地理分布来看,天平山淫羊藿和箭叶淫羊藿并不具备隔离的分布区(图 1),在湖南与湖北、贵州、广西和重庆交界的地区为同域分布,其中贵州和湖南西部可能是分化较剧烈的区域,造成该区域有多个类群被发表,如多花淫羊藿、裂叶淫羊藿、剑河淫羊藿、毡毛淫羊藿和龙头虎毡毛淫羊藿。箭叶淫羊藿与天平山淫羊藿是淫羊藿复合体中最复杂,也是疑点和争议最多的类群。天平山淫羊藿究竟该作为独立的种还是箭叶淫羊藿的宽序变种,还需要在查阅大量标本和广泛野外居群调查的基础上,应用统计学方法,对形态学性状进行深入和细致研究,掌握其性状变异幅度并判断其连续性,探讨其分类学价值。

4 结语淫羊藿属植物的外部形态在种内和种间变异幅度很难把握[9, 36],许多种的特征呈现非常广泛的变异,但在淫羊藿属中普遍存在缺乏广泛深入的形态变异幅度调查的情况。深入研究之后发现前后研究相悖,其主要原因是前期研究只选择数量非常有限的样本代表一个物种,由于取样局限性所导致的“专属性”可能只是一种假象,当样本数量放大后,一些类群间的性状彼此交叉重叠,专属性可能因此消失,这种非间断性状不宜作为新类群建立的依据。

正确的物种概念来自对植物变异式样及其分类学价值的正确和充分理解[40]。系统研究分类群的模式标本和整个分布区(不止限于某一地区)尽可能多的标本是掌握植物变异性并作出正确分类结论的必要条件[42],且居群的概念非常重要,这有助于保证充分的标本数量级,正确对待单个标本的分类学价值[41]。

| [1] | 中国药典 [S]. 一部. 2010. |

| [2] | Indran I R, Zhang S J, Zhang Z W, et al. Selective estrogen receptor modulator effects of Epimedium extracts on breast cancer and uterine growth in nude mice [J]. Planta Med, 2014, 80(1): 22-28. |

| [3] | Peng S, Zhang G, Zhang B T, et al. The beneficial effect of icaritin on osteoporotic bone is dependent on the treatment initiation timing in adult ovariectomized rats [J]. Bone, 2013, 55(1): 230-240. |

| [4] | Liang H R, Vuorela P, Vuorela H, et al. Isolation and immunomodulatory effect of flavonol glycosides from Epimedium hunanense [J]. Plant Med, 1997, 63(4): 316-319. |

| [5] | Yap S P, Shen P, Li J, et al. Molecular and pharmacodynamic properties of estrogenic extracts from the traditional Chinese medicinal herb, Epimedium [J]. J Ethnopharmacol, 2007, 113(2): 218-224. |

| [6] | 蒋 俊, 崔 莉, 孙 娥, 等. 基于淫羊藿黄酮类化合物的体内代谢阐述其抗骨质疏松药效物质基础 [J]. 中草药, 2014, 45(5): 721-729. |

| [7] | Xu Y Q, Li Z Z, Yuan L, et al. Variation of Epimedin A, B, C and icariin in ten representative populations of Epimedium brevicornu Maxim. and implication for utilization [J]. Chem Biodivers, 2013, 10(4): 711-721. |

| [8] | 李作洲, 徐艳琴, 王 瑛, 等. 淫羊藿属药用植物的研究现状与展望 [J]. 中草药, 2005, 36(2): 289-295. |

| [9] | 徐艳琴, 陈建军, 葛 菲, 等. 淫羊藿药材质量评价研究现状与思考 [J]. 中草药, 2010, 41(4): 661-666. |

| [10] | Stearn W T. The genus Epimedium and other herbaceous Berberidaceae, including the genus Podophyllum [A]//A Botanical Magazine Mmonograph [M]. Oregon: Timber Press, 2002. |

| [11] | Ward B J. The Plant Hunter's Garden: The New Explorers and Their Discoveries [M]. Oregon: Timber Press, 2004. |

| [12] | 任 璘, 戴思兰, 王 瑛. 淫羊藿属植物种质资源及其园林应用 [J]. 武汉植物学研究, 2008, 26(6): 644-649. |

| [13] | 徐艳琴. 三种药用淫羊藿的活性成分变异及居群遗传学分析 [D]. 武汉: 中科院武汉植物园, 2008. |

| [14] | 郭宝林, 肖培根. 淫羊藿属的新分类群 [J]. 植物分类学报, 1993, 31(2): 194-196. |

| [15] | 何顺志, 郭宝林, 王晓春. 箭叶淫羊藿及近缘种的分类研究 [J]. 贵州科学, 2003, 21(1/2): 102-106. |

| [16] | 应俊生. 中国淫羊藿属植物的种类和分布 [J]. 植物分类学报, 1975, 13(2): 49-56. |

| [17] | 徐艳琴, 许 瑛, 刘 勇, 等. 淫羊藿属经典分类学研究进展及存在的问题 [J]. 中草药, 2014, 45(4): 569-577. |

| [18] | 葛颂, 洪德元. 泡沙参复合体 (桔梗科) 的物种生物学研究: I. 表型的可塑性 [J]. 植物分类学报, 1994, 32(6): 489-503. |

| [19] | 洪德元, 潘开玉, 周志钦. Paeonia suffruticosa Andrews的界定, 兼论栽培牡丹的分类鉴定问题 [J]. 植物分类学报, 2004, 42(3): 275-283. |

| [20] | Heywood V H. The “species aggregate” in theory and practice [J]. Regnum Veg, 1963, 27: 26-37. |

| [21] | 杨亲二. 浅析“集合种”的概念并略论我国古代文献中植物学名的考订 [J]. 云南植物研究, 2010, 32(1): 74-76. |

| [22] | Davis P H, Heywood V H. Principles of Angiosperm Taxonomy [M]. Edinburgh and London: Oliver & Boyd Ltd., 1963. |

| [23] | 郭宝林, 肖培根. 中国淫羊藿主要种类评述 [J]. 中国中药杂志, 2003, 28(4): 303-307. |

| [24] | 王悦云, 何顺志, 郭宝林. 中国淫羊藿属小花类群非腺毛形态 [J]. 云南植物所, 2008, 30(4): 423-429. |

| [25] | Stearn W T. Notes from the University Herbarium, Cambridge. Some Chinese species of Epimedium [J]. J Bot Lond, 1933, 71: 343-347. |

| [26] | 梁海锐, 阎文玫, 杨春澍, 等. 淫羊藿属新植物 [J]. 植物分类学报, 1990, 28(4): 321-324. |

| [27] | Stearn W T. New large-flowered Chinese species of Epimedium (Berberidaceae) [J]. Kew Mag, 1993, 10(4): 178-184. |

| [28] | Stearn W T. Four more Chinese species of Epimedium (Berberidaceae) [J]. Kew Bull, 1998, 53(1): 213-223. |

| [29] | 郭宝林. 淫羊藿属植物的分子系统学研究 [D]. 北京: 中国协和医科大学, 1999. |

| [30] | 刘林翰, 刘克明, 胡光万. 湖南淫羊藿属 (小檗科) 一新种 [J]. 植物分类学报, 1999, 37(3): 288-290. |

| [31] | 中国科学院中国植物志编辑委员会. 中国植物志 (第29卷) [M]. 北京: 科学出版社, 2001. |

| [32] | Ying J S, Boufford D E, Brach A R. Flora of China (Vol. 19) [M]. Beijing: Science Press and Missouri Botanical Garden Press, 2011. |

| [33] | Xia G H, Li G Y. Epimedium jingzhouense sp. Nov. (Berberidaceae) from Hunan, China [J]. Nord J Bot, 2009, 27(6): 472-474. |

| [34] | He S Z, Wang Y Y, Guo B L, et al. Epimedium pudingense (Berberidaceae), a new species from Guizhou, China [J]. Ann Bot Fenn, 2010, 47(3): 226-228. |

| [35] | Suzuki K. Breeding system and crossability in Japanese Epimedium (Berberidaceae) [J]. Bot Mag Tokyo, 1983, 96(4): 343-350. |

| [36] | 杜明凤, 陈庆富. 淫羊藿属植物杂交F1代植株形态和种间系统演化研究 [J]. 种子, 2013, 32(8): 17-24. |

| [37] | Buck W R. Book reviews: The genus Epimedium and other herbaceous Berberidaceae; Including the genus Podophyllum [J]. Brittonia, 2003, 55(3): 302-304. |

| [38] | 徐艳琴, 许 瑛, 胡生福, 等. 箭叶淫羊藿资源调查及形态变异研究 [A]//海峡两岸暨CSNR全国第十届中药及天然药物资源学术研讨会论文集 [C]. 兰州: CSNR天然药物资源委员会, 2012. |

| [39] | 徐艳琴, 蔡婉珍, 胡生福, 等. 箭叶淫羊藿同质园栽培居群非腺毛多样性及其分类学启示 [J]. 生物多样性, 2013, 21(2): 185-196. |

| [40] | 徐炳声. 中国植物分类学中的物种问题 [J]. 植物分类学报, 1998, 36(5): 470-480. |

| [41] | 陈家宽, 王徽勤. 居群 (population) 概念和方法在植物分类学中的应用 [J]. 武汉植物学研究, 1986, 4(4): 377-383. |

| [42] | Nooteboom H P. A point of view on the species concept [J]. Taxon, 1992, 41: 318-320. |

2014, Vol. 68

2014, Vol. 68