配伍是中医辨证用药的特色之一。中药复方的配伍机制的阐明,解释组方的科学性和合理性,能够为指导临床用药和中药新药研制提供理论依据。随着中药分离技术、方剂药效物质和作用机制等基础研究的深入,逐步形成了组分配伍的研究理论和思路[1]。复方组分配伍是建立在方剂药效物质和作用机制研究的基础上的,药效物质基础应是广义的化学成分,包括无机物、小分子有机物及生物大分子,多种物质协同产生疗效[2]。目前关于药效组分物质基础及其配伍的研究多关注小分子活性成分,如黄酮、蒽醌、生物碱、皂苷、萜类、强心苷、有机酸等[3, 4, 5]。然而淀粉作为中药中的非活性物质很少被中药学研究者所关注。在前期研究中发现,在与富含淀粉的药物白蔹配伍时,随着白蔹配伍比例的增加生川乌中小分子物质乌头类生物碱的量在煎煮液中呈降低趋势,而在沉淀中呈现上升趋势[6]。淀粉性质稳定,可以在水中分散,高温时溶胀形成半透明凝胶,具有很大黏性[7],能够对溶液中小分子物质产生影响。

本实验在前期研究的基础上进一步深入研究,从淀粉大分子物质的角度,阐明水煎液中淀粉类成分对小分子生物碱物质的影响及其作用规律。

1 仪器和材料Agilent 1200/API 4000型RRLC-Q-TOF-MS/ MS色谱-串联质谱联用仪(Agilent公司);KDM型调温电热套(山东省鄄城永兴仪器厂);岛津AC—20AT高效液相色谱仪(Shimadzu公司);湘仪6—WS台式高速离心机(湘仪离心机仪器有限公司);RE—52AA旋转蒸发器(上海亚荣生化仪器厂)。

白蔹、生川乌购于四川江油饮片厂,半夏购于北京华邈中药技术开发中心,均经天津中医药大学李天祥副教授鉴定,分别为葡萄科白蔹Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino的块根、毛茛科乌头属植物乌头Aconitum carmichaeli Debx. 的干燥母根、天南星科植物半夏Pinellia ternata (Thunb.) Breit. 的干燥块茎。色谱纯甲酸(批号40212010)购于天津市光复精细化工研究所;色谱纯乙腈(批号34851)购于Sigma-ALD;超纯水(杭州娃哈哈集团有限公司);对照品乌头碱(批号110720200410)、苯甲酰次乌头原碱(批号111796201002)、次乌头碱(批号110798200805)、新乌头碱(批号110799200505)、苯甲酰新乌头原碱(批号111795200901),均购自中国食品药品检定研究院;对照品苯甲酰乌头原碱(批号B-010110916)购于成都瑞芬思生物科技有限公司;分析纯乙醚(批号3216083)购于天津市化学试剂供销公司。

2 方法和结果 2.1 白蔹及半夏药材中淀粉提取和去除 2.1.1 淀粉提取[8, 9]将药材干燥后粉碎,过160目筛,分别称取白蔹和半夏药材粉末用95%乙醇700 mL冷浸提取24 h,重复3次,滤过后残渣用蒸馏水悬浮和沉降,更换蒸馏水反复操作至上清液无色透明。将底层的淀粉乳以3 000 r/min离心20 min,刮去上层的残余蛋白质、纤维素等比淀粉轻的物质,舍弃下层比淀粉重的组织等杂质,经过7~8次反复沉降离心后,得到白色淀粉。50 ℃干燥,将淀粉块研细,过160目筛,备用。

2.1.2 白蔹及半夏药材中淀粉的去除分别取1.00 g白蔹和半夏药材加入10倍量蒸馏水浸泡1 h,回流提取30 min(从沸腾开始计时),冷却,转移至离心管中,3 500 r/min离心15 min,将上清液转移至100 mL量瓶中,沉淀加入8倍量的水再回流15 min,待冷却后离心,合并2次上清液,加乙醇量至50%,静置沉淀,滤过,滤液挥去溶液,留残渣在圆底烧瓶底部,备用,平行3份。

2.2 白蔹和半夏淀粉对生川乌生物碱溶出的影响 2.2.1 供试液制备分别称取1.00 g生川乌于圆底烧瓶中,加入10倍量蒸馏水浸泡1 h,回流提取15 min时(从沸腾开始计时),配伍组(分别为白蔹药材1.00 g、白蔹淀粉0.25 g、除去淀粉的白蔹、半夏药材1.00 g、半夏淀粉0.75 g、除去淀粉的半夏、纯淀粉1.00 g),以不加淀粉的生川乌单煎作为对照。继续回流提取30 min,冷却后3 500 r/min离心15 min,将上清液转移至100 mL量瓶中,沉淀加入8倍量的水再回流15 min(从沸腾开始计时),待冷却后离心,合并2次提取的上清液,用蒸馏水定容至100 mL量瓶中,每组平行3份。

2.2.2 RRLC-Q-TOF-MS/MS色谱条件色谱柱为Agilent Zorbax Eclipse Plus C18柱(100 mm×2.1 mm,1.8 μm);进样量为5 μL;流动相体积流量为0.3 mL/min;柱温为40 ℃;流动相组成为0.1%甲酸水溶液(A)-0.1%甲酸乙腈溶液(B),梯度洗脱程序:0~2 min,1% B;2~5 min,1%~6% B;5~15 min,6%~10% B;15~30 min,10%~20% B;30~31 min,20%~30% B;31~36 min,30%~50% B;36~38 min,50%~70% B。

2.2.3 质谱条件采用RRLC-Q-TOF/MS系统在电喷雾正离子模式下采集数据,质量范围:m/z 200~800;锥孔电压为35 V;干燥器温度为350 ℃;雾化温度为300 ℃;毛细管电压为4 kV;离子源温度为120 ℃;壳气体积流量为900 L/h;选取 [M+H]+ m/z 556.277 1的亮氨酸-脑啡肽进行精确质量数校正。

2.2.4 精密度试验[10]取生川乌按照“2.2.1”项下的方法制备生川乌单煎液供试品溶液,连续进样6次,提物乌头类生物碱的质谱信息,记录峰面积及保留时间,以内标氧化苦参碱作为参照,计算其相对保留时间和相对峰面积的RSD值,结果见表 1。结果表明该方法精密度良好。

2.2.5 重复性试验[10]平行制备生川乌单煎液供试品溶液6份,依次进样分析,记录乌头类生物碱的峰面积和保留时间,以内标氧化苦参碱作为参照,计算其相对保留时间和相对峰面积的RSD值,结果见表 1。结果表明供试品溶液在24 h内稳定。

2.2.6 稳定性试验[10]取生川乌单煎液供试品溶液,分别在0、2、6、8、12、24 h进样分析,记录各峰峰面积和保留时间,计算相对保留时间和相对峰面积的RSD值,结果见表 1。结果表明方法重复性良好。

|

|

表 1 方法学考察结果 Table 1 Results of methodological investigation |

在方法学考察合格的基础上,按照“2.2.1”项下方法制备生川乌与不同配伍组的合煎液供试品溶液(n=3),进样前样品用0.22 μm的滤膜滤过,精密量取500 μL续滤液,加入20 μL氧化苦参碱溶液(50 μg/mL)作为内标,涡旋混匀1 min,作为各供试品溶液。结果采用内标半定量方法进行测定,使用Mass Hunter Workstation 提取质谱数据。

2.2.8 数据处理提取生物碱类成分的质谱信息,使用Profile Analysis软件处理后,运用Simca-p 12.0统计软件进行偏最小二乘判别分析(PLS-DA),比较不同配伍组别之间的差异。

2.2.9 乌头类生物碱成分的鉴定14-苯甲酰中乌头原碱、14-苯甲酰乌头原碱、14-苯甲酰次乌头原碱、中乌头碱、次乌头碱、乌头碱通过与对照品的质谱图比较进行了鉴定。中乌头原碱、乌头原碱、次乌头原碱、14-苯甲酰-10-OH-中乌头原碱、10-OH-苯甲酰乌头原碱、10-OH-乌头碱、10-OH-中乌头碱则依据相关文献报道进行质谱峰指认[11, 12, 13]。

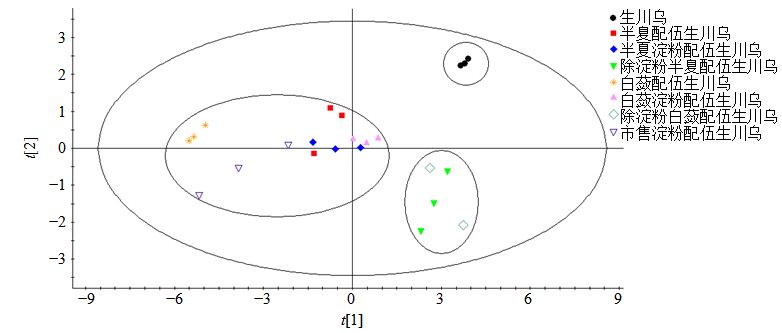

2.2.10 淀粉类成分对生川乌中生物碱溶出的影响 生川乌分别与白蔹药材、白蔹淀粉、除去淀粉的白蔹、半夏药材、半夏淀粉、除去淀粉的半夏、市售淀粉进行配伍,为了从整体上比较各组别之间的差异,运用Simca-p 11.5统计软件PLS-DA法对数据进行了分析。结果见图 1。

|

图 1 生川乌与不同配伍组煎煮液的PLS-DA得分图 (RX2=0.996,RY2=0.796,Q2=0.531) Fig. 1 Score plots of PLS-DA for co-decoction of Aconiti Radix with different compatibility groups(RX2=0.996,RY2=0.796,Q2=0.531) |

由图 1可见,生川乌与不同配伍组合煎后有明显区分,生川乌单独煎煮为一区,生川乌与除去淀粉的半夏和除去淀粉的白蔹合煎较为相近,而生川乌与不同来源的淀粉以及含淀粉的半夏-白蔹合煎较为接近。可见,淀粉类成分对生川乌药材中生物碱类型成分的溶出具有一定的影响。

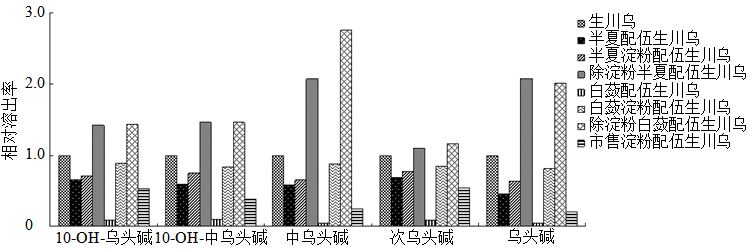

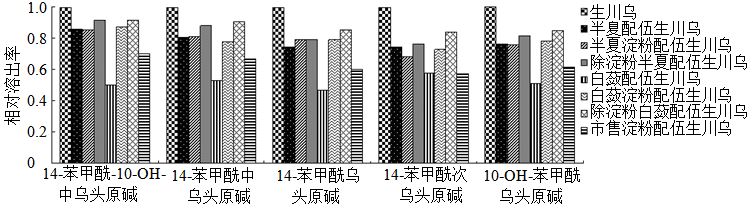

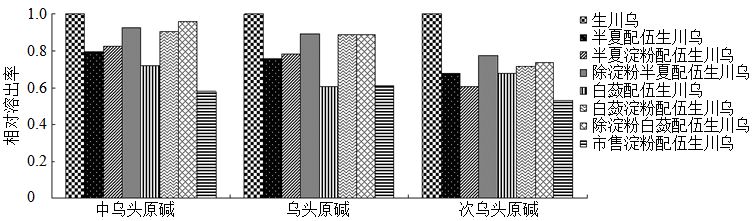

以各生物碱峰面积与内标物峰面积的比值来表示各生物碱的相对质量分数,以各配伍组与生川乌单煎组之比的相对溶出率来反映各生物碱的溶出变化[8]。各配伍组生物碱的溶出差异见图 2~4。与生川乌单煎相比,配伍后的合煎液中单酯型和醇胺型

|

图 2 生川乌与各配伍组煎煮液中双酯型生物碱成分溶出度的差异 Fig. 2 Dissolution difference of diester-diterpenoid alkaloids in Aconiti Radix co-decocted with different compatibility groups |

|

图 3 生川乌与各配伍组煎煮液中单酯型生物碱成分溶出度的差异 Fig. 3 Dissolution defference of monoester-diterpenoid alkaloids in Aconiti Radix co-decocted with different compatibility groups |

|

图 4 生川乌与各配伍组煎煮液中醇胺型生物碱成分溶出度的差异 Fig. 4 Dissolution difference of amine-diterpenoid alkaloids in Aconiti Radix co-decocted with different compalibility groups |

生物碱溶出率都明显的降低,特别是与白蔹淀粉、半夏淀粉、市售淀粉、白蔹以及半夏药材富含淀粉类成分组配伍后其降低更为显著;而生川乌中双酯型生物碱溶出量在于除去淀粉的半夏和除去淀粉的白蔹配伍时出现明显的上升趋势,而与含淀粉的组别配伍时均是降低的,因此可以确定,淀粉类成分能够抑制生川乌药材中生物碱类成分在水煎液中的溶出。

2.3 在水溶液中半夏和白蔹中淀粉类成分对乌头类生物碱量的影响 2.3.1 供试品溶液制备6种乌头类生物碱(乌头碱、次乌头碱、新乌头碱、苯甲酰乌头原碱、苯甲酰次乌头原碱、苯甲酰新乌头原碱)各精密称取2.00 mg用蒸馏水定容到2 mL,制成生物碱混合溶液。取混合液和10倍量的白蔹淀粉、半夏淀粉和纯淀粉置于试管中混合,每组平行3份。另量取等量混合溶液不加淀粉作为对照组。将试管置水浴锅中100 ℃加热15 min,冷却后,以0.45 μm微孔滤膜滤过,即得。

2.3.2 HPLC-UV色谱条件色谱柱为Agilent Eclipse XDB-C18柱(150 mm×4.6 mm,5 μm),体积流量1 mL/min,进样量20 μL,检测波长235 nm,流动相为0.1%甲酸水溶液(A)-纯乙腈(B),梯度洗脱程序:0~4 min,1% B;4~11 min,1%~6% B;11~32 min,6%~10% B;32~43 min,10%~20% B;43~67 min,20%~30% B;67~78 min,30%~50% B;78~82 min,50%~70% B。

2.3.3 线性关系考察取6种乌头类生物碱(乌头碱、次乌头碱、新乌头碱、苯甲酰乌头原碱、苯甲酰次乌头原碱、苯甲酰新乌头原碱)各精密称取2.00 mg用蒸馏水定容到1 mL,制成生物碱混标溶液,稀释至1.5、1.0、0.5、0.2、0.1 mg/mL,0.45 μm微孔滤膜滤过,进行HPLC-UV检测,用Excel软件,以峰面积为纵坐标(Y),样品质量浓度为横坐标(X),制备乌头类生物碱标准曲线,进行线性回归,得回归方程:苯甲酰新乌头原碱Y=3 125.3 X-282 631,R2=0.999 2,线性范围为0.10~2.00 mg/mL;苯甲酰乌头原碱Y=2 416.3 X-230 200,R2=0.999 4,线性范围为0.10~2.00 mg/mL;苯甲酰次乌头原碱Y=3 190.4 X-331 794,R2=0.999 4,线性范围为0.10~2.00 mg/mL;新乌头碱Y=1 408.1 X-142 187,R2=0.999 1,线性范围为0.10~2.00 mg/mL;次乌头碱Y=3 794.1 X-284 328,R2=0.999 5,线性范围为0.10~2.00 mg/mL;乌头碱Y=3 507.9 X-304 196,R2=0.999 3,线性范围0.10~2.00 mg/mL。

2.3.4 精密度试验将乌头类生物碱混合溶液加市售淀粉按照“2.3.1”项下方法进行制备,按照“2.3.2”项下检测方法,连续测定6次,记录各个生物碱的峰面积,计算其RSD值小于5.0%。

2.3.5 稳定性试验取生物碱与市售淀粉合煎供试品溶液,分别在0、2、6、8、12、24 h进样分析,记录各峰峰面积,计算其RSD值小于5.0%。

2.3.6 重复性试验平行制备生物碱混合样品与市售淀粉合煎供试品溶液6份,依次进样分析,记录乌头类生物碱的峰面积,计算各生物碱量的RSD值值小于5.0%。

2.3.7 加样回收率试验精密称取6种生物碱,每种1.80、1.80、2.00、2.00、2.20、2.20 mg,用蒸馏水定容到2 mL,制成混合溶液6份,按照“2.3.1”项下方法进行制备,按照“2.3.2”项下方法进行测定,计算各生物碱回收率在98.6%~100.0%。

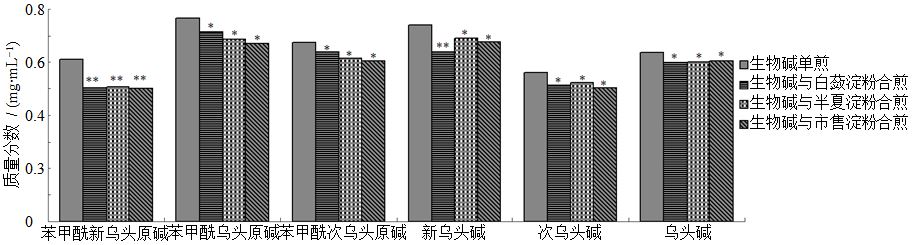

2.3.8 测定结果生物碱混合溶液与淀粉类成分合煎后测定其在水溶液中的量,结果见图 5。与生物碱单煎相比,与淀粉类成分合煎后其在水溶液中的溶出量有明显的下降,而生物碱分别与白蔹淀粉、与半夏淀粉合煎、与市售淀粉合煎之间并没有显著性的差异,说明淀粉类成分是使水煎液中乌头生物碱浓度减少的主要物质,淀粉对于游离状态的生物碱具有一定的结合作用,能够降低其在水煎液中的溶出量。

|

图 5 生物碱与淀粉合煎液中乌头类生物碱的量比较

Fig. 5 Comparison content changes of Aconitum alkaloids in co-decoctions with starches

与生物碱单煎相比:*P<0.05 **P<0.01 *P< 0.05 **P < 0.01 vs decoctions of Aconitum alkaloids without starches |

中药临床应用多为汤剂以水煎煮,而汤剂的体系较为复杂,煎煮过程中大分子物质,特别是淀粉类成分对小分子活性物质的影响研究仍是中药研究领域的空白[14]。本实验从前期研究中所发现的生川乌中生物碱随配伍药物白蔹的用量增加而降低的现象出发,进一步研究白蔹中的淀粉类成分对煎煮液中生川乌生物碱的溶出影响。为了验证淀粉作用的普遍性,增加了临床上长于生川乌类药材配伍使用且淀粉量也较高的半夏[15, 16],以及市售淀粉,分别与生川乌进行配伍(白蔹和半夏淀粉的配伍量为相当于1 g药材中所含淀粉量),结果发现无论是白蔹淀粉、半夏淀粉,还是市售的普通淀粉均能影响生川乌中生物碱的溶出。证明了淀粉类成分对小分子溶出具有普遍的抑制作用。

需要注意的是,对于单酯型和醇胺型生物碱除去淀粉组中生物碱溶出量降低程度小于含淀粉组,而双酯型生物碱在除去淀粉组中溶出量没有降低反而升高,提示半夏和白蔹中有其他成分能够影响生物碱的溶出[17]。

在研究过程中主要关注了生物碱类型的物质,为了进一步探索淀粉类成分对生物碱类成分的作用,本实验将生物碱单体化合物与淀粉类成分进行合煎,结果同样发现淀粉类成分能够影响煎煮液中生物碱的溶出量,说明淀粉可能不仅仅影响生物碱类成分从生川乌药材的溶出,还能与生物碱物质发生了一定形式的结合,影响其在水溶液中的存在形式。为了避免实验结论因生物碱受热发生的转化而产生影响,本实验以生物碱单独煎煮作为对照,同时对生物碱受热后的转化产物醇胺型生物碱也进行了检测,结果没有检出醇胺型生物碱。

在后续的研究中,将更深入探索淀粉类成分对生物碱的作用机制,揭示煎煮过程中淀粉大分子类成分对生物碱小分子物质的影响。

本实验初步分析了淀粉类成分对生川乌中生物碱类成分溶出的影响,以及淀粉类成分对水溶液中游离生物碱的作用,并对其作用机制进行初步的推测和分析,研究证实煎煮液中淀粉类成分能够抑制生川乌中生物碱类成分的溶出,淀粉类成分能够结合水溶液中的生物碱成分,影响生物碱在水溶液中的溶出量。为揭示配伍机制提供了新的研究思路,也为研究半夏、白蔹等药物对乌头类药物“相反”提供了科学数据。

| [1] | 张伯礼, 王永炎, 商洪才. 组分配伍研制现代中药的理论和方法[J]. 继续医学教育, 2006, 20(19): 89-91. |

| [2] | 罗国安, 王义明. 中药复方的化学研究体系[J]. 世界科学技术—中医药现代化, 1999, 1(1): 11-15. |

| [3] | 刘燕瑜, 张 丹, 金扩世, 等. 中药活性成分皂苷免疫作用的研究进展[J]. 中国动物检疫, 2010, 27(5): 69-74. |

| [4] | 朱海扬, 曾慧兰. 黄酮类化合物药理作用的研究进展[J]. 山东医药, 2009, 49(17): 114-117. |

| [5] | 欧贤红, 刘华钢, 徐 恒. 天然生物碱及衍生物抗肿瘤机制研究进展[J]. 中国药理学通报, 2010, 26(6): 708-710. |

| [6] | 王 晖, 陈 宁, 许妍妍, 等. 基于RRLC-Q-TOF-MS技术分析白蔹对制川乌主要化学成分溶出的影响[J]. 中草药, 2013, 44(15): 2059-2066. |

| [7] | 吕立华, 邓铁宏, 胡容峰. 药剂学[M]. 北京: 化学工业出版社, 2010. |

| [8] | 陈艳琰, 钱大玮, 尚尔鑫, 等. 基于化学成分相互作用探讨芫花与甘草配伍禁忌的机制[J]. 药学学报, 2012, 47(8): 1043-1048. |

| [9] | 周红英, 王建华, 隋 鹏, 等. 半夏淀粉的理化特性[J]. 应用化学, 2010, 27(1): 117-121. |

| [10] | 李 霞. 平贝母淀粉改性及抗炎抗氧化作用研究[D]. 天津: 天津大学, 2010. |

| [11] | 许妍妍, 程丽丽, 李遇伯, 等. RRLC-QTOF/MS研究不同比例制川乌与瓜蒌配伍前后化学成分变化[J]. 中草药, 2013, 44(17): 2372-2379. |

| [12] | 齐 瑶, 皮子凤, 宋凤瑞, 等. 制川乌与川贝母、浙贝母配伍前后化学成分的变化研究[J]. 中草药, 2011, 42(12): 2438-2441. |

| [13] | 边宝林, 司 南, 王宏洁, 等. 附子单煎以及与浙贝母合煎后乌头碱、次乌头碱、新乌头碱等有毒成分的含量变化研究[J]. 中国实验方剂学杂志, 2006, 12(4): 9-10. |

| [14] | 王 超. 基于液质联用技术的乌头、藜芦配伍禁忌的化学研究[D]. 长沙: 南华大学, 2011. |

| [15] | 王书军. 含淀粉中药贝母、山药中淀粉的研究[D]. 天津: 天津大学, 2006. |

| [16] | 范欣生, 尚尔鑫, 陶 静, 等. "十八反"同方配伍探讨[J]. 中医杂志, 2011, 52(12): 991-994. |

| [17] | 杜 敏. 附子半夏药对应用考[J]. 现代中医药, 2008, 28(2): 1-3. |

2014, Vol. 45

2014, Vol. 45