2. 中财瀚熙北京生物科技发展有限公司, 北京 100053

2. Zhongcai Han Xi (Beijing) Biological Technology Development Co., Ltd., Beijing 100053, China

国家“十二五”规划指出要支持组分中药的发展,明确药效物质基础,促进质量标准提升。受包括研究思路和方法在内的多种因素的影响,中药的药效物质基础研究仍需要在质量与药效一致性方面继续推进,以期突破中药质控水平与临床疗效脱节的窘态。中药的质量评价对于提高中药及其制剂质量有着重要的意义。中药质量问题是进一步提升我国医药行业总体水平的重大问题,明确中药临床作用的药效物质基础,建立以药效为核心的质量评价方法是最亟待解决的关键问题。

1 中药质量研究方法亟待加强和提高从《中国药典》的发展中可以发现,中药质量的控制由过去依靠性状、感官、经验判断已经进入到了依靠现代量化分析进行定性、定量的科学控制阶段。定量分析的品种到2010年呈明显增加趋势,预示着中药质量的控制将更加量化。从定量分析方法来看,主要采用高效液相色谱法、薄层扫描法等,且呈明显上升趋势。高效液相色谱法用于中药及中药制剂鉴别的重要地位得到进一步加强。这种发展促进了中药质量标准的提升,使中药的质量控制更加精准适用。

现行中药质量控制的基本模式是借鉴化学药品的质控模式建立的,理化鉴别和个别指标成分检测是其主要内容[1]。然而,中药特别是中药复方,是中医辨证论治理论精髓的集中体现,方剂的临床配伍有深刻的科学内涵。中药有君、臣、佐、使的组方原则,起效的可能不止某一种或某几种成分,而应该是多种成分的协同作用。简单地将中药药效归结为某一个或某几个成分的作用,实际上是将中药简单化。这些被监测的指标成分并未被证明就是其真正起疗效的有效成分,如果找到能有效辨识中药有效成分的方法并对该药的有效成分(可能是多成分)进行检测,可以更准确地评价中药的质量。对于复方的质量评价来说,最关键的是要与该复方的药效相关联,只有找到与药效活性相关的药效组分,建立能体现药效的质量评价方法,才能从根本上控制中药的质量。

以分子生物学和信息科学人工智能等新兴学科为前导,向着以综合为主的方向发展,建立科学合理的能够全面控制中药质量的现代质量标准是中药现代化和国际化的关键所在[2, 3]。质量评价应涵盖中药研究的各个环节,综合运用多种技术方法,利用现有知识,构建创新研究思路和特色研究方法,充分引进医学科学前沿技术及其他现代科学技术与手段。在中医药理论指导下,合理借鉴与交叉,根据不同中药的特点建立可行的质量控制方法。基础研究的最终目的是能更好地指导应用研究,而应用研究的理念可以反过来影响基础研究的设计。FDA新的药品质量控制理念说明质量并不是最后研究的,而应该是在科研的早期阶段率先纳入到整个科研设计流程中,并贯穿研究的始终。因此,在中药产品的研究初期先确定其质控方法和质控目标,进而在质量标准的指导下开发新药的思路是符合现今国际新药开发的指导原则的。

中医使用中药饮片与复方制剂作为临床治疗疾病的主要手段,中药材是饮片和复方制剂的原料,而这些中药疗效的物质基础是其内含成分,这些成分的种类及量直接决定药效,如何更客观、准确地控制中药质量,如何辨识中药的有效成分和如何依据药效制定中药复方的质量评价方法,是目前中药发展进程中必须解决的关键问题。

2 “质效代关联”理论的建立通过分析现行中药质量评价模式的特点,笔者提出中药质量评价应体现中药“药效”的主题,以疗效为理论核心,采用化学分析方法、药理模型实验法和数学分析模型计算相结合的方法,提出中药与“质-效-代”关联的质量评价方法研究模式,建立“质效代关联”的中药质量评价理论,从中药吸收、中药代谢和中药药效多重角度共同把关中药质量,补充和完善现行“惟成分论”的中药质量控制和评价方法与标准,保证中药产品安全和有效。

3 中药“质效代关联”理论的构成 3.1 理论核心中药质量评价的最终目的是保证药品的临床疗效,大多数情况下,只有能被机体吸收,能足浓度、足时间作用于靶点的成分才是真正起到治疗作用的成分,才是需要控制的成分[4]。因此,以疗效为核心,将质量评价与疗效和代谢的早期研究相结合是质量评价研究的新思路,也是中药质量理论的核心内容。

3.2 质量控制方法根据人体解剖学和生理学特点,口服中药的内含化学成分首先可能面对消化液、消化酶、肠内细菌酶、内源性酶及自由基反应等引起的生物转化,在透过胃肠道生物膜时,也有被上皮细胞中的药物代谢酶生物转化的可能,后又可能在肝脏被代谢,只有进入体循环系统才能被运送到相应的器官或组织发挥药效(除直接作用于消化道系统的药物外)[5]。因此,评价中药质量,选取有效成分时,不能只关注体外活性而忽视代谢问题,将质量评价与质量控制的所选成分与药效和代谢关联分析才更精准、全面。一个常规的化学药制剂一般只含有一个可被吸收的活性成分,可以通过该成分控制质量[6]。中药成分复杂,但通过控制其有生物活性的有效成分的量及比例关系可控制中药的质量。中药是多成分、多靶点起作用,其化学成分还会受到体内代谢转化的影响,因此将质量与药效代谢关联研究对阐明中药的药效物质基础和作用机制有重要意义[7]。

根据中药的特点,本课题组以中药饮片和经方为研究对象,根据中药“多成分临床应用[8]”和“药效质量评价”的特点,将各种质控技术整合,以药效为考核指标,以成分为研究核心,采用“质-效-代”关联研究,将质量评价与药效和代谢相关联,采用化学分析实验和“暴露-反应数学分析模型计算”评价中药的质量,提出中药与“质-效-代”关联的质量控制方法。

3.3 质量评价模式结合现代科学前沿领域的理论与成果,通过大量的文献计量分析和数据归纳总结,针对多种检测方法的优缺点,本课题组提出中药“质-效-代”关联的质量评价方法研究模式。根据这一模式,以中药饮片和复方为研究对象,整个研究过程始终以体现药效为指导,采用“质-效-代”实验将质量评价与药效和代谢相关联,评价中药的质量。

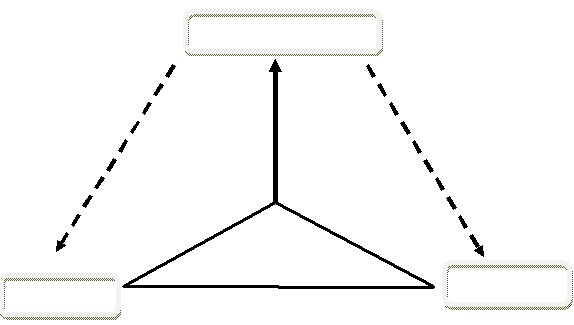

该模式主要包括3方面内容:首先根据不同中药特点,对经过肠代谢、肝代谢、血中运输、组织潴留以至尿液排泄等动态过程的多成分同时监测,确定并制备获得的药效物质基础;其次以药理实验模型为研究手段,探讨中药的药效物质基础,并得到其药动学和药效动力学(暴露-反应)数据;最后对暴露-反应数据进行分析整理,通过数学模型计算主要成分的效应贡献值,贡献最大的成分理应成为具有“质-效-代”关联特征的首选定量质控成分,使质量直接与药效挂钩。同时,基于多成分同时测定和组分中有效成分的药效最优成分间比例关联定量分析,可作为最能反映“质-效-代”量化关系的指标。通过控制最优成分的量与比例关系达到质量控制的目的,主要研究路线见图 1。

|

图 1 “质-效-代”关联的质量评价模式技术路线图 Fig. 1 Technical flow chart for correlation theory in “quality,curative effect,and metabolism” |

研究内容主要分为2个层次:饮片和复方的质量评价方法研究。在饮片的质量评价中,采用“质-效-代”关联实验锁定饮片中的药效物质基础即药效组分;采用多成分分析方法定量控制饮片的药效组分。在复方的质量研究内容中,用“质-效-代”关联实验评价复方整体成分和复方中被消化道吸收的成分,锁定复方的药效组分,以中药复方多成分PK-PD数学分析模型分析计算主要成分的效应贡献值,通过控制最优组分的量与比例关系达到质量评价的目的。

4 结语与展望任何一种药物在任何一个国家能否获准上市的主要评价指标均为药物的安全性、有效性和质量可控性。鉴于安全性和有效性的评价在全球范围内已经基本标准化,在中药国际化实践的进程中,自始至终困扰的主要问题之一就是如何保证其质量的可控性和一致性,质量标准如何才能获得其他国家药政管理部门的认可。美国FDA在迄今批准的唯一1个植物处方新药绿茶提取物Veregen的植物学审评[9]中指出:“由于植物药允许以复杂的混合物形式存在,因此与非植物药相比,如何阐明质量的一致性是一个非常复杂的问题……”可以说,提升我国中药质量和质量标准是实现中药现代化和国际化的关键。

中药成分复杂,其有效部位往往不是某种单一成分,是由非常多的化学物质按照特定的比例组合而成的复杂群体。从群体中分离出的某种单一成分,疗效反而会降低甚至消失。由于中药药效是多种化学物质综合作用的结果,这也正好与中医理论的整体观完全吻合,因此以某种单一成分作为质量控制指标越来越不适应中药质量控制的要求。只有找到能有效辨识中药有效成分的方法并对该药的有效成分(可能是多成分)进行检测,才可以更准确地评价中药的质量。对于复方的质量评价来说,最关键的是要与该复方的药效相关联,找到与药效活性相关的药效组分,建立能体现药效的质量评价方法,才能从根本上控制中药的质量。

国际上已经展现出多成分药物研究的日益系统化[10],中药作为天然多成分药物的代表,其质量控制方法也需紧跟世界前沿,“质-效-代”关联是基本要求,当深入与融合性复方(syncretic combination drug)属性类似的中药质控研究时,将代谢研究引入已经成为必然,“质-效-代”关联应运而生。笔者从前期工作中通过理论研究[11],已经通过对中医临床学与中药等多成分药物质量等相关性问题进行了以药效为核心的系统论证,也从临床角度进一步说明了“质-效-代”是紧密联系的整体;通过实验研究[12],以代谢的方法将药效反应时的暴露成分作为复方的质控主要因素考核评价,实现了理论研究与实验结果的一致性呈现。另外,代谢性相互作用的研究已经从药物-药物相互作用(drug-drug interaction,DDI)扩展到草药-药物相互作用(herbal medicine-drug interaction,HDI)领域[13],并且其理念进入到中药自身多成分间相互作用的层面,用于质控的有效成分发生代谢性相互作用时,自然将成分代谢引入其中,不考虑代谢作用的研究自然会有误差增大的可能,所以从此角度审视,“质-效-代”会以自然一体化关联形式在未来的科研中充分开展并蓬勃发展。

在《2014年度国家自然科学基金项目指南》中,提倡将学术思想的创新作为第一要素,注意引进医学科学前沿领域以及其他现代科学的理论与技术并提倡多学科交融。基于中药质量评价应体现中药药效的特点,本课题组提出以疗效为理论核心,采用多学科、多方法相交叉的方法,提出中药与“质-效-代”关联的质量评价方法研究模式。建立“质效代关联”的中药质量评价理论,从中药吸收、中药代谢和中药药效多重角度共同保证中药质量,希望通过进一步的学术交流和实验研究继续丰富理论内涵并构建严谨的科研体系。为寻找能真正体现临床疗效的中药指标性成分和质量评价方法提供新的研究思路。

| [1] | 何毓敏, 张长城, 袁 丁. 探讨基于谱效关系的中药质量评价的物元分析新方法[J]. 中草药, 2009, 40(8): 1182-1185. |

| [2] | 肖小河, 金 城, 鄢 丹, 等. 中药大质量观及实践[J]. 中草药, 2010, 41(4): 505-508. |

| [3] | 王永炎. 中医药科研形势及发展趋势[J]. 中国中医基础医学杂志, 2011, 17(7): 705-707. |

| [4] | Wang L, Wang Z, Wo S, et al. A bio-activity guided in vitro pharmacokinetic method to improve the quality control of Chinese medicines, application to Siwu Tang[J]. Int J Pharm, 2011, 406: 99-105. |

| [5] | Maclean C, Moenning U, Reichel A, et al. Regional absorption of fexofenadine in rat intestine[J]. Eur J Pharm Sci, 2010, 41: 670-674. |

| [6] | Shargel L, Wu P S, Yu A B C. Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics [M]. 5th Version. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004. |

| [7] | 叶 敏, 果德安. 关于中药质量控制与体内代谢研究的思考[J]. 化学进展, 2009, 21(1): 100-104. |

| [8] | 贺福元, 邓凯文, 石继连, 等. 中药多成分体系宏观质量表征的数学模型建立及实验研究[J]. 中国中药杂志, 2011, 36(22): 3096-3103. |

| [9] | US Food and Drug Administration. Approval history NDA 021902[EB/OL]. http://www.occessdata.fda.gov/scrpts/cder/drugsatfda, 2009-12-20. |

| [10] | Keith C T, Borisy A A, Stockwell B R. Multicomponent therapeutics for networked systems[J]. Nat Rev Drug Discov, 2005, 4(1): 71-78. |

| [11] | 刘 洋, 翟华强, 赵保胜, 等. 多成分药物代谢学术思想在中医临床药学研究中的应用分析[J]. 中国中药杂志, 2014, 39(7): 1335-1338. |

| [12] | 赵慧辉, 隗 丽, 张凯伦, 等. 五味降压方在药效反应时肠吸收多成分暴露特征探讨[J]. 国际中医中药杂志, 2012, 4(9): 804-807. |

| [13] | 陈 建, 贾晓斌, 范晨怡, 等. 传统中药与化学药物的相互作用研究进展[J]. 中华中医药杂志, 2008, 23(9): 810-814. |

2014, Vol. 45

2014, Vol. 45