温馨提示:建议您使用Chrome80、火狐74+、IE9+浏览器 ,当您的浏览器版本过低,可能会影响部分功能正常使用。

主办:天津药物研究院 中国药学会

微信公众号

网站二维码

2026年第57卷第4期

数据库收录

- 特色文章

- 推荐文章

《中草药》杂志是由中国药学会和天津药物研究院共同主办的国家级期刊,半月刊,国内外公开发行。

本刊创始于1970年1月。荣获首届全国优秀科技期刊评比一等奖;荣获中国期刊方阵“双奖期刊”;荣获第二届国家期刊奖(期刊界最高奖);荣获第三届国家期刊奖提名奖,荣获“百种中国杰出学术期刊”;荣获天津市优秀期刊“特别荣誉奖”;荣获“中国精品科技期刊”;荣获“新中国60年有影响力的期刊”和“中国科协精品科技期刊”;荣获“中国百强科技期刊”;荣获“第二届中国出版政府奖”(国家新闻出版行业最高奖)。本刊为中国自然科学核心期刊、全国中文核心期刊,位居中药学期刊之首。

- 当期目录

- 过刊浏览

- 下载排行

快速检索

过刊检索

全选反选导出2026年第57卷第4期

显示模式:

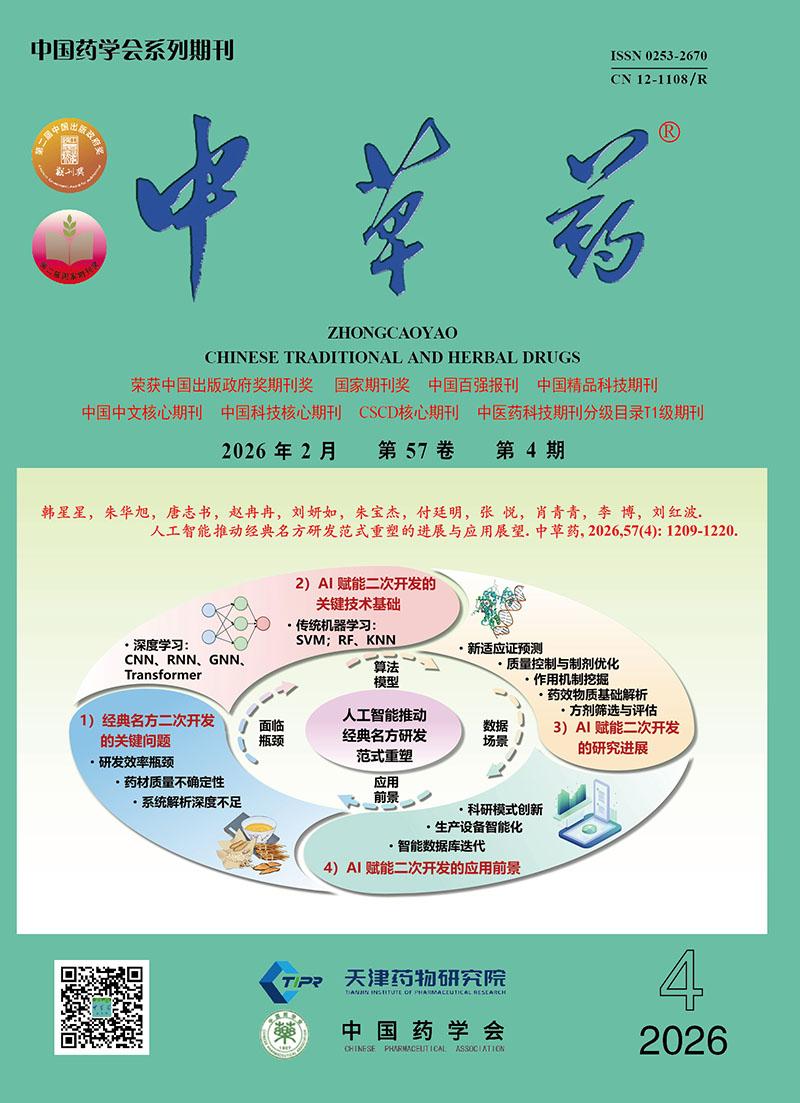

2026,57(4):1209-1220, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.001

摘要:

经典名方作为中医药理论体系的核心载体,在慢性疾病及重大疾病的防治中具有重要作用。然而,其二次开发面临着诸多挑战,如数据标准化、循证医学证据链不足等,制约了其从临床到产业转化的步伐。人工智能推动传统经验医学转向“算法-模型-数据-场景-应用”的研究新范式,为经典名方的数据挖掘、处方优化与新药研发提供了崭新的视野,赋能中医药现代化发展。系统探讨人工智能推动经典名方研究范式重塑的技术路径,提出“智能挖掘-机制解析-精准评价”三位一体的研究范式。首先,阐述机器学习等关键技术基础及其适配场景;其次,从候选方剂智能筛选、药效物质基础解析及作用机制深度挖掘等应用维度,总结人工智能与经典名方融合的研究进展及应用前景;最后,剖析数据异构化、标准缺失及模型与中医药理论适配性差等挑战,并提出针对性解决策略,为构建人工智能赋能经典名方二次开发的研究新范式提供参考。

经典名方作为中医药理论体系的核心载体,在慢性疾病及重大疾病的防治中具有重要作用。然而,其二次开发面临着诸多挑战,如数据标准化、循证医学证据链不足等,制约了其从临床到产业转化的步伐。人工智能推动传统经验医学转向“算法-模型-数据-场景-应用”的研究新范式,为经典名方的数据挖掘、处方优化与新药研发提供了崭新的视野,赋能中医药现代化发展。系统探讨人工智能推动经典名方研究范式重塑的技术路径,提出“智能挖掘-机制解析-精准评价”三位一体的研究范式。首先,阐述机器学习等关键技术基础及其适配场景;其次,从候选方剂智能筛选、药效物质基础解析及作用机制深度挖掘等应用维度,总结人工智能与经典名方融合的研究进展及应用前景;最后,剖析数据异构化、标准缺失及模型与中医药理论适配性差等挑战,并提出针对性解决策略,为构建人工智能赋能经典名方二次开发的研究新范式提供参考。

2026,57(4):1221-1227, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.002

摘要:

目的 研究余甘子Phyllanthus emblica果实的化学成分,并评价其抗氧化与降糖活性。方法 采用硅胶和反相硅胶RP-18柱色谱以及半制备高效液相色谱等技术进行分离纯化,根据化合物理化性质,应用UV、NMR、HR-ESI-MS及X射线单晶衍射等手段并结合文献数据鉴定化合物结构。通过DPPH自由基清除实验和α-葡萄糖苷酶抑制实验评价抗氧化和降糖活性。结果 从余甘子果实甲醇提取物的醋酸乙酯萃取部位中分离得到9个化合物,分别鉴定为1-(2-aminobenzofuran-3-yl)-2-(2-methoxyphenyl)ethan-1-one(1)、methyl dioxindole-3-acetate(2)、橙皮酰胺(3)、叶下珠酯G3(4)、mucic acid dimethyl ester 2-O-gallate(5)、诃子酸三甲酯(6)、3,4,8,9,10-pentahydroxy- dibenzo[b,d]pyran-6-one(7)、鞣花酸(8)和甲基 1-O-苯甲酰基-3-α-葡萄糖醛酸基甘油酯(9)。活性筛选显示,化合物5~8具有显著的DPPH自由基清除能力(清除率为86.59%~90.75%);化合物1、7和8对α-葡萄糖苷酶表现出抑制活性,半数抑制浓度(median inhibition concentration,IC50)为1.44~33.06 μmol/L,其中化合物7的抑制活性最强,优于阳性对照槲皮素(IC50=4.96 μmol/L)。结论 化合物1为新的生物碱类化合物,命名为余甘子碱A;化合物2、3和9为首次从该植物中分离得到。首次从余甘子中鉴定出具有降糖活性的生物碱类成分,为其传统“降糖、抗氧化”功效提供了科学依据。

目的 研究余甘子Phyllanthus emblica果实的化学成分,并评价其抗氧化与降糖活性。方法 采用硅胶和反相硅胶RP-18柱色谱以及半制备高效液相色谱等技术进行分离纯化,根据化合物理化性质,应用UV、NMR、HR-ESI-MS及X射线单晶衍射等手段并结合文献数据鉴定化合物结构。通过DPPH自由基清除实验和α-葡萄糖苷酶抑制实验评价抗氧化和降糖活性。结果 从余甘子果实甲醇提取物的醋酸乙酯萃取部位中分离得到9个化合物,分别鉴定为1-(2-aminobenzofuran-3-yl)-2-(2-methoxyphenyl)ethan-1-one(1)、methyl dioxindole-3-acetate(2)、橙皮酰胺(3)、叶下珠酯G3(4)、mucic acid dimethyl ester 2-O-gallate(5)、诃子酸三甲酯(6)、3,4,8,9,10-pentahydroxy- dibenzo[b,d]pyran-6-one(7)、鞣花酸(8)和甲基 1-O-苯甲酰基-3-α-葡萄糖醛酸基甘油酯(9)。活性筛选显示,化合物5~8具有显著的DPPH自由基清除能力(清除率为86.59%~90.75%);化合物1、7和8对α-葡萄糖苷酶表现出抑制活性,半数抑制浓度(median inhibition concentration,IC50)为1.44~33.06 μmol/L,其中化合物7的抑制活性最强,优于阳性对照槲皮素(IC50=4.96 μmol/L)。结论 化合物1为新的生物碱类化合物,命名为余甘子碱A;化合物2、3和9为首次从该植物中分离得到。首次从余甘子中鉴定出具有降糖活性的生物碱类成分,为其传统“降糖、抗氧化”功效提供了科学依据。

2026,57(4):1228-1233, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.003

摘要:

目的 研究兰科石斛属植物霍山石斛Dendrobium huoshanense的化学成分及其酪氨酸酶抑制活性。方法 采用硅胶柱色谱、Sephadex LH-20凝胶柱色谱及半制备高效液相色谱等色谱分离方法分离纯化得到单体化合物,利用MS、1D, 2D NMR等波谱学方法鉴定单体化合物的结构。同时以酪氨酸酶为筛选模型对分离得到的单体化合物进行酪氨酸酶抑制活性测试。结果 从霍山石斛的茎中分离得到了11个化合物,分别鉴定为反式阿魏酸十九烷酯(1)、反式对羟基桂皮酸十九烷酯(2)、2,4,7-三羟基-9,10-二氢菲(3)、柚皮素(4)、5-羟基-3,4'-二甲氧基联苄(5)、5-羟基-3-甲氧基联苄(6)、杯鞘石斛酚A(7)、4-羟基-3,5,4'-三甲氧基联苄(8)、阿魏酸甲酯(9)、原儿茶酸(10)、对羟基苯甲醛(11)。化合物4、7在100μmol/L浓度下对酪氨酸酶的抑制率为39.0%、38.3%。结论 化合物1、2为新化合物,命名为霍山石斛脂素A、霍山石斛脂素B;化合物3、5、7~9为首次从该植物中分离得到。化合物1、2、9为简单苯丙素类成分,3为二氢菲类成分,4为二氢黄酮类成分,5~8为联苄类成分。化合物4、7显示出潜在美白功效。

目的 研究兰科石斛属植物霍山石斛Dendrobium huoshanense的化学成分及其酪氨酸酶抑制活性。方法 采用硅胶柱色谱、Sephadex LH-20凝胶柱色谱及半制备高效液相色谱等色谱分离方法分离纯化得到单体化合物,利用MS、1D, 2D NMR等波谱学方法鉴定单体化合物的结构。同时以酪氨酸酶为筛选模型对分离得到的单体化合物进行酪氨酸酶抑制活性测试。结果 从霍山石斛的茎中分离得到了11个化合物,分别鉴定为反式阿魏酸十九烷酯(1)、反式对羟基桂皮酸十九烷酯(2)、2,4,7-三羟基-9,10-二氢菲(3)、柚皮素(4)、5-羟基-3,4'-二甲氧基联苄(5)、5-羟基-3-甲氧基联苄(6)、杯鞘石斛酚A(7)、4-羟基-3,5,4'-三甲氧基联苄(8)、阿魏酸甲酯(9)、原儿茶酸(10)、对羟基苯甲醛(11)。化合物4、7在100μmol/L浓度下对酪氨酸酶的抑制率为39.0%、38.3%。结论 化合物1、2为新化合物,命名为霍山石斛脂素A、霍山石斛脂素B;化合物3、5、7~9为首次从该植物中分离得到。化合物1、2、9为简单苯丙素类成分,3为二氢菲类成分,4为二氢黄酮类成分,5~8为联苄类成分。化合物4、7显示出潜在美白功效。

2026,57(4):1234-1241, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.004

摘要:

目的 研究中华枸杞Lycium chinense生物碱类化学成分及其保肝活性。方法 采用硅胶、D101大孔吸附树脂、ODS等柱色谱和半制备液相色谱等色谱技术对其化学成分进行分离纯化,进一步通过1H-NMR、13C-NMR、质谱等波谱学手段进行结构鉴定。利用对乙酰氨基酚(APAP)诱导的人肝癌HepG2细胞损伤模型,对单体化合物进行保肝活性评价。结果 从中华枸杞95%乙醇提取物中分离得到16个生物碱类化合物,分别鉴定为lyciumamide P(1)、lyciumamide Q(2)、lyciumamide R(3)、N-cis-grossamide(4)、大麻酰胺E(5)、大麻酰胺F(6)、大麻酰胺G(7)、大麻酰胺H(8)、heliotropamide(9)、N-malonyl-tryptophan(10)、N-acetyltryptophan methyl ester(11)、equisetinine A(12)、烟酰胺(13)、5-羟基吡啶-2-甲酸甲酯(14)、胸腺嘧啶脱氧核苷(15)、N1,N10-di-dihydrocaffeoylspermidine(16)。结论 化合物1~16均为首次从中华枸杞中分离得到。化合物12、13、15、16为首次从枸杞属植物中分离得到。化合物5~7、10~16在10μmol/L时对APAP诱导的人肝癌HepG2细胞损伤具有显著的保护作用。

目的 研究中华枸杞Lycium chinense生物碱类化学成分及其保肝活性。方法 采用硅胶、D101大孔吸附树脂、ODS等柱色谱和半制备液相色谱等色谱技术对其化学成分进行分离纯化,进一步通过1H-NMR、13C-NMR、质谱等波谱学手段进行结构鉴定。利用对乙酰氨基酚(APAP)诱导的人肝癌HepG2细胞损伤模型,对单体化合物进行保肝活性评价。结果 从中华枸杞95%乙醇提取物中分离得到16个生物碱类化合物,分别鉴定为lyciumamide P(1)、lyciumamide Q(2)、lyciumamide R(3)、N-cis-grossamide(4)、大麻酰胺E(5)、大麻酰胺F(6)、大麻酰胺G(7)、大麻酰胺H(8)、heliotropamide(9)、N-malonyl-tryptophan(10)、N-acetyltryptophan methyl ester(11)、equisetinine A(12)、烟酰胺(13)、5-羟基吡啶-2-甲酸甲酯(14)、胸腺嘧啶脱氧核苷(15)、N1,N10-di-dihydrocaffeoylspermidine(16)。结论 化合物1~16均为首次从中华枸杞中分离得到。化合物12、13、15、16为首次从枸杞属植物中分离得到。化合物5~7、10~16在10μmol/L时对APAP诱导的人肝癌HepG2细胞损伤具有显著的保护作用。

2026,57(4):1242-1250, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.005

摘要:

目的 对红花注射液进行化学成分分析及应用分子对接技术筛选红花注射液中过敏原成分。方法 应用高效液相色谱-离子阱-飞行时间质谱高分辨质谱技术(high performance liquid chromatography-ion trap-time-of-flight high resolution mass spectrometry,HPLC-IT-TOF-MS)鉴定红花注射液中化学成分,应用分子对接技术进一步对潜在过敏原成分进行筛选。结果 从红花注射液中共鉴定出40个化合物,其中26个查耳酮碳苷类化合物、8个黄酮类化合物、3个生物碱类化合物和3个其他类化合物,所有化合物均在负离子模式下鉴定。将这些化合物分别与人血清白蛋白(human serum albumin,HSA)、Mas相关G蛋白偶联受体X2(Mas-related G protein-coupled receptor X2,MRGPRX2)、Ras同源基因家族成员A(Ras homolog gene family member A)等蛋白进行分子对接,其中与HAS结合的化合物6个,与MRGPRX2结合的化合物有9个,发现红花注射液中过敏成分主要为6-羟基山柰酚类化合物和红花醌类化合物。结论 建立了液-质联用与分子对接相结合的过敏原筛选方法,从红花注射液中鉴定出40个化合物,明确6-羟基山柰酚类和红花醌类化合物为潜在过敏原,为红花注射液过敏原筛选及其致敏机制研究提供了重要参考和数据。

目的 对红花注射液进行化学成分分析及应用分子对接技术筛选红花注射液中过敏原成分。方法 应用高效液相色谱-离子阱-飞行时间质谱高分辨质谱技术(high performance liquid chromatography-ion trap-time-of-flight high resolution mass spectrometry,HPLC-IT-TOF-MS)鉴定红花注射液中化学成分,应用分子对接技术进一步对潜在过敏原成分进行筛选。结果 从红花注射液中共鉴定出40个化合物,其中26个查耳酮碳苷类化合物、8个黄酮类化合物、3个生物碱类化合物和3个其他类化合物,所有化合物均在负离子模式下鉴定。将这些化合物分别与人血清白蛋白(human serum albumin,HSA)、Mas相关G蛋白偶联受体X2(Mas-related G protein-coupled receptor X2,MRGPRX2)、Ras同源基因家族成员A(Ras homolog gene family member A)等蛋白进行分子对接,其中与HAS结合的化合物6个,与MRGPRX2结合的化合物有9个,发现红花注射液中过敏成分主要为6-羟基山柰酚类化合物和红花醌类化合物。结论 建立了液-质联用与分子对接相结合的过敏原筛选方法,从红花注射液中鉴定出40个化合物,明确6-羟基山柰酚类和红花醌类化合物为潜在过敏原,为红花注射液过敏原筛选及其致敏机制研究提供了重要参考和数据。

2026,57(4):1251-1263, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.006

摘要:

目的 系统评估可溶性辅料对不同制备工艺中药浸膏片崩解行为的影响,为中药片剂处方设计提供依据。方法 选取11种代表性中药浸膏粉,比较了直接压片、干法制粒压片和湿法制粒压片3种工艺对片剂崩解时间和溶出度的影响。在此基础上,选择制粒后崩解性能较差的肉桂和拳参浸膏片作为对象,通过析因实验设计考察可溶性辅料种类(即糖醇类、乳糖类和淀粉及其衍生物类)、辅料添加量(即10%、20%和30%)以及制备工艺(即干法制粒压片和湿法制粒压片)对片剂崩解行为的调控作用。结果 除苦参纯浸膏片外,制粒工艺对崩解时间≤30 min的一元中药纯浸膏片(即槲寄生、当归、川芎、乌梅、麸炒苍术、制何首乌和薄荷)的崩解行为影响较小;而对于崩解时间>30 min的一元中药纯浸膏片(即细辛、肉桂和拳参),制粒会延长其崩解时间并降低溶出度。在高载药量(≥70%)条件下,糖醇类和乳糖类辅料改善肉桂和拳参浸膏片崩解性能的效果最好;淀粉及其衍生物类辅料的促崩效果不明显,但在湿法制粒下能促进水溶性成分的溶出;肉桂浸膏片更适配湿法制粒压片工艺,而拳参浸膏片更适配干法制粒压片工艺。结论 在高载药量中药浸膏片的处方设计中,优选糖醇类或乳糖类辅料,并结合物料特性选择适宜的制粒工艺,是改善其崩解与溶出性能的有效策略。研究结果对中药片剂及相关固体制剂的研发提供了基础数据参考。

目的 系统评估可溶性辅料对不同制备工艺中药浸膏片崩解行为的影响,为中药片剂处方设计提供依据。方法 选取11种代表性中药浸膏粉,比较了直接压片、干法制粒压片和湿法制粒压片3种工艺对片剂崩解时间和溶出度的影响。在此基础上,选择制粒后崩解性能较差的肉桂和拳参浸膏片作为对象,通过析因实验设计考察可溶性辅料种类(即糖醇类、乳糖类和淀粉及其衍生物类)、辅料添加量(即10%、20%和30%)以及制备工艺(即干法制粒压片和湿法制粒压片)对片剂崩解行为的调控作用。结果 除苦参纯浸膏片外,制粒工艺对崩解时间≤30 min的一元中药纯浸膏片(即槲寄生、当归、川芎、乌梅、麸炒苍术、制何首乌和薄荷)的崩解行为影响较小;而对于崩解时间>30 min的一元中药纯浸膏片(即细辛、肉桂和拳参),制粒会延长其崩解时间并降低溶出度。在高载药量(≥70%)条件下,糖醇类和乳糖类辅料改善肉桂和拳参浸膏片崩解性能的效果最好;淀粉及其衍生物类辅料的促崩效果不明显,但在湿法制粒下能促进水溶性成分的溶出;肉桂浸膏片更适配湿法制粒压片工艺,而拳参浸膏片更适配干法制粒压片工艺。结论 在高载药量中药浸膏片的处方设计中,优选糖醇类或乳糖类辅料,并结合物料特性选择适宜的制粒工艺,是改善其崩解与溶出性能的有效策略。研究结果对中药片剂及相关固体制剂的研发提供了基础数据参考。

2026,57(4):1264-1274, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.007

摘要:

目的 分析阿胶Asini Corii Colla饮片-中间体-配方颗粒制备过程中的HPLC指纹图谱、指标性成分与能量成分变化,探究其关键质量属性制剂传递规律,建立适宜于阿胶配方颗粒特性的多维质量控制方法。方法 采用茚三酮柱后衍生-氨基酸分析仪建立阿胶饮片、中间体与配方颗粒的HPLC指纹图谱,以对照品进行共有峰指认,并结合化学模式识别分析10批阿胶样品的质量差异;建立同时测定6种氨基酸指标性成分(天冬氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸、精氨酸、脯氨酸)的定量方法;采用经典方法对蛋白质、脂肪等能量成分进行测定,通过多维度评价阿胶配方颗粒制剂生产各环节,构建动态质控模式。结果 建立了10批阿胶饮片、中间体与配方颗粒的HPLC指纹图谱,共标定21个共有峰,各批次间相似度均≥0.990;阿胶饮片至中间体,主要指标成分氨基酸平均转移率为75.74%~92.09%;中间体至配方颗粒,平均转移率为76.63%~94.84%;阿胶饮片到中间体能量成分平均转移率为96.75%,阿胶中间体到配方颗粒能量成分平均转移率为43.26%。结论 采用茚三酮柱后衍生-氨基酸分析仪构建HPLC指纹图谱、测定多指标性成分,同时对能量成分进行测定,实现对阿胶饮片-中间体-成品的多维度评价,构建阿胶配方颗粒制剂生产全过程动态质控方法,为其后续研发提供参考。

目的 分析阿胶Asini Corii Colla饮片-中间体-配方颗粒制备过程中的HPLC指纹图谱、指标性成分与能量成分变化,探究其关键质量属性制剂传递规律,建立适宜于阿胶配方颗粒特性的多维质量控制方法。方法 采用茚三酮柱后衍生-氨基酸分析仪建立阿胶饮片、中间体与配方颗粒的HPLC指纹图谱,以对照品进行共有峰指认,并结合化学模式识别分析10批阿胶样品的质量差异;建立同时测定6种氨基酸指标性成分(天冬氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸、精氨酸、脯氨酸)的定量方法;采用经典方法对蛋白质、脂肪等能量成分进行测定,通过多维度评价阿胶配方颗粒制剂生产各环节,构建动态质控模式。结果 建立了10批阿胶饮片、中间体与配方颗粒的HPLC指纹图谱,共标定21个共有峰,各批次间相似度均≥0.990;阿胶饮片至中间体,主要指标成分氨基酸平均转移率为75.74%~92.09%;中间体至配方颗粒,平均转移率为76.63%~94.84%;阿胶饮片到中间体能量成分平均转移率为96.75%,阿胶中间体到配方颗粒能量成分平均转移率为43.26%。结论 采用茚三酮柱后衍生-氨基酸分析仪构建HPLC指纹图谱、测定多指标性成分,同时对能量成分进行测定,实现对阿胶饮片-中间体-成品的多维度评价,构建阿胶配方颗粒制剂生产全过程动态质控方法,为其后续研发提供参考。

2026,57(4):1275-1285, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.008

摘要:

目的 构建并优化一种心肌靶向肽CTP(APWHLSSQYSRT)修饰的丹参酮IIA胶束(cardiac-targeting peptide CTP-modified tanshinone IIA micelles,CTP-Ms/TS IIA),并系统评价其理化特性及体外心肌保护作用。方法 采用薄膜水化法制备CTP-Ms/TS IIA,以包封率为核心指标,运用Box-Behnken设计-响应面法(Box-Behnken design-response surface method,BBD-RSM)优化处方参数[聚乙烯己内酰胺-聚乙酸乙烯酯-聚乙二醇接枝共聚物(Soluplus)质量浓度、维生素E琥珀酸酯聚乙二醇1000(TPGS1000)质量浓度、水化温度]。利用激光粒度仪和透射电子显微镜(transmission electron microscopy,TEM)表征CTP-Ms/TS IIA的粒径、ζ电位及形貌;以芘为探针测定其临界胶束浓度(critical micelle concentration,CMC),并考察制剂的储藏和血清稳定性。通过荧光显微镜与流式细胞术分析心肌细胞(H9c2)对CTP-Ms/TS IIA的摄取效率,并在异丙肾上腺素诱导的H9c2细胞损伤模型中,采用DCFH-DA和JC-1荧光探针、活死细胞染色及CCK-8检测CTP-Ms/TS IIA对活性氧水平、线粒体功能及细胞存活率的调控作用。结果 获得CTP-Ms/TS IIA最佳制备工艺参数:处方体积5 mL,Soluplus质量浓度12 g/L,TPGS1000质量浓度5 g/L,水化温度40 ℃。据此制备的CTP-Ms/TS IIA(膜材含丹参酮IIA、Soluplus、TPGS1000、DSPE-PEG2000、DSPE-PEG2000-CTP),包封率达(90.64±1.01)%(n=3)。CTP-Ms/TS IIA粒径为(89.30±0.76)nm,ζ电位为(−0.033±0.150)mV;CMC为42.8 mg/L,稳定性良好。与非靶向胶束相比,CTP修饰显著增强了H9c2细胞的摄取效率,并在清除活性氧、恢复线粒体膜电位及改善细胞存活率方面表现出更优效果。结论 成功制备了理化性质稳定的CTP-Ms/TS IIA,并通过体外实验验证了其具有心肌靶向与保护潜能;为丹参酮IIA用于心血管疾病防治提供了新的实验基础与潜在的递送方案。

目的 构建并优化一种心肌靶向肽CTP(APWHLSSQYSRT)修饰的丹参酮IIA胶束(cardiac-targeting peptide CTP-modified tanshinone IIA micelles,CTP-Ms/TS IIA),并系统评价其理化特性及体外心肌保护作用。方法 采用薄膜水化法制备CTP-Ms/TS IIA,以包封率为核心指标,运用Box-Behnken设计-响应面法(Box-Behnken design-response surface method,BBD-RSM)优化处方参数[聚乙烯己内酰胺-聚乙酸乙烯酯-聚乙二醇接枝共聚物(Soluplus)质量浓度、维生素E琥珀酸酯聚乙二醇1000(TPGS1000)质量浓度、水化温度]。利用激光粒度仪和透射电子显微镜(transmission electron microscopy,TEM)表征CTP-Ms/TS IIA的粒径、ζ电位及形貌;以芘为探针测定其临界胶束浓度(critical micelle concentration,CMC),并考察制剂的储藏和血清稳定性。通过荧光显微镜与流式细胞术分析心肌细胞(H9c2)对CTP-Ms/TS IIA的摄取效率,并在异丙肾上腺素诱导的H9c2细胞损伤模型中,采用DCFH-DA和JC-1荧光探针、活死细胞染色及CCK-8检测CTP-Ms/TS IIA对活性氧水平、线粒体功能及细胞存活率的调控作用。结果 获得CTP-Ms/TS IIA最佳制备工艺参数:处方体积5 mL,Soluplus质量浓度12 g/L,TPGS1000质量浓度5 g/L,水化温度40 ℃。据此制备的CTP-Ms/TS IIA(膜材含丹参酮IIA、Soluplus、TPGS1000、DSPE-PEG2000、DSPE-PEG2000-CTP),包封率达(90.64±1.01)%(n=3)。CTP-Ms/TS IIA粒径为(89.30±0.76)nm,ζ电位为(−0.033±0.150)mV;CMC为42.8 mg/L,稳定性良好。与非靶向胶束相比,CTP修饰显著增强了H9c2细胞的摄取效率,并在清除活性氧、恢复线粒体膜电位及改善细胞存活率方面表现出更优效果。结论 成功制备了理化性质稳定的CTP-Ms/TS IIA,并通过体外实验验证了其具有心肌靶向与保护潜能;为丹参酮IIA用于心血管疾病防治提供了新的实验基础与潜在的递送方案。

2026,57(4):1286-1296, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.009

摘要:

目的 通过建立HPLC指纹图谱及指标成分含量测定方法,构建经典名方调胃承气汤(Tiaowei Chengqi Decoction,TCD)的质量评价体系,并对其基准样品量值传递规律进行探究。方法 遵循古法制备15批不同产地药材来源的TCD基准样品;采用HPLC法建立其指纹图谱,运用层次聚类分析(hierarchical clustering analysis,HCA)、正交偏最小二乘-判别分析(orthogonalpartial least squares-discriminant analysis,OPLS-DA)和主成分分析(principal component analysis,PCA)等化学计量学方法评价批次间一致性并筛选差异标志物;同时,基于PCA模型计算Hotelling’s T2与DModX,以95%与99%置信界限作为警戒与控制限[T2Crit (95%)=31.49,T2Crit (99%)=54.15,DCrit=1.97]用于TCD基准样品批次一致性评价;建立方法同步测定15批TCD基准样品及其对应药材饮片中没食子酸、甘草苷、芦荟大黄素、大黄酸、甘草酸、大黄素6种指标成分的含量,并计算其从饮片到基准样品的转移率。结果 成功建立了TCD基准样品的HPLC指纹图谱,标定了16个共有峰;化学计量学分析结果显示,不同批次TCD基准样品可被有效区分,并筛选出没食子酸、甘草酸铵等是批次间差异的主要化学标志物;6种指标成分含量测定结果显示,15批TCD基准样品中没食子酸、甘草苷、芦荟大黄素、大黄酸、甘草酸铵、大黄素的质量分数分别为0.521~1.581、0.143~0.711、0.025~0.071、0.016~0.182、0.487~2.740、0.007~0.039 mg/g;量值传递研究结果显示,6种成分的平均转移率分别为17.625%、2.878%、5.929%、5.159%、1.689%和1.088%。结论 结合多成分定量及化学计量学,建立了TCD基准样品的HPLC指纹图谱,探究了其药材-基准样品的成分传递规律,为TCD的质量评价提供了科学依据。

目的 通过建立HPLC指纹图谱及指标成分含量测定方法,构建经典名方调胃承气汤(Tiaowei Chengqi Decoction,TCD)的质量评价体系,并对其基准样品量值传递规律进行探究。方法 遵循古法制备15批不同产地药材来源的TCD基准样品;采用HPLC法建立其指纹图谱,运用层次聚类分析(hierarchical clustering analysis,HCA)、正交偏最小二乘-判别分析(orthogonalpartial least squares-discriminant analysis,OPLS-DA)和主成分分析(principal component analysis,PCA)等化学计量学方法评价批次间一致性并筛选差异标志物;同时,基于PCA模型计算Hotelling’s T2与DModX,以95%与99%置信界限作为警戒与控制限[T2Crit (95%)=31.49,T2Crit (99%)=54.15,DCrit=1.97]用于TCD基准样品批次一致性评价;建立方法同步测定15批TCD基准样品及其对应药材饮片中没食子酸、甘草苷、芦荟大黄素、大黄酸、甘草酸、大黄素6种指标成分的含量,并计算其从饮片到基准样品的转移率。结果 成功建立了TCD基准样品的HPLC指纹图谱,标定了16个共有峰;化学计量学分析结果显示,不同批次TCD基准样品可被有效区分,并筛选出没食子酸、甘草酸铵等是批次间差异的主要化学标志物;6种指标成分含量测定结果显示,15批TCD基准样品中没食子酸、甘草苷、芦荟大黄素、大黄酸、甘草酸铵、大黄素的质量分数分别为0.521~1.581、0.143~0.711、0.025~0.071、0.016~0.182、0.487~2.740、0.007~0.039 mg/g;量值传递研究结果显示,6种成分的平均转移率分别为17.625%、2.878%、5.929%、5.159%、1.689%和1.088%。结论 结合多成分定量及化学计量学,建立了TCD基准样品的HPLC指纹图谱,探究了其药材-基准样品的成分传递规律,为TCD的质量评价提供了科学依据。

2026,57(4):1297-1310, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.010

摘要:

目的 采用伏安型电子舌构建比准滋味,以此建立评价经典名方清心莲子饮(Qingxin Lianzi Yin,QLY)中间体与其基准样品质量一致性的方法,并探索其在经典名方QLY前处理工艺中的应用。方法 综合分析中间体、基准样品的滋味主成分分析(principal component analysis,PCA)得分图之间欧氏距离(Euclidean distance,Ed)、平均欧氏距离(mean Euclidean distance,M-Ed)、标准化距离(standardized euclidean distance,S-Ed)的精密性,结合滋味PCA得分图的区分指数(discrimination index,DI),构建比准滋味;研究pH值、盐离子、氧化还原物质对比准滋味的影响,考察比准滋味的精密性、重复性、稳定性;探索比准滋味在经典名方QLY提取、干燥等前处理工艺中的应用;分析比准滋味与指纹图谱相似度的相关性。结果 S-Ed精密性好,故定义比准滋味为“S-Ed*DI”,即滋味PCA得分图的标准化距离与区分指数的乘积,其精密度、重复性、稳定性的RSD分别为2.355%、5.630%、3.573%,且样品的pH值及其含有的盐离子、氧化还原物质均对比准滋味具有显著性影响(P<0.05);比准滋味能区分QLY的提取、干燥工艺参数,与其指纹图谱相似度有较好的相关性。结论 比准滋味为经典名方QLY中间体与其基准样品质量一致性评价提供了新方法,为经典名方开发提供新视角。

目的 采用伏安型电子舌构建比准滋味,以此建立评价经典名方清心莲子饮(Qingxin Lianzi Yin,QLY)中间体与其基准样品质量一致性的方法,并探索其在经典名方QLY前处理工艺中的应用。方法 综合分析中间体、基准样品的滋味主成分分析(principal component analysis,PCA)得分图之间欧氏距离(Euclidean distance,Ed)、平均欧氏距离(mean Euclidean distance,M-Ed)、标准化距离(standardized euclidean distance,S-Ed)的精密性,结合滋味PCA得分图的区分指数(discrimination index,DI),构建比准滋味;研究pH值、盐离子、氧化还原物质对比准滋味的影响,考察比准滋味的精密性、重复性、稳定性;探索比准滋味在经典名方QLY提取、干燥等前处理工艺中的应用;分析比准滋味与指纹图谱相似度的相关性。结果 S-Ed精密性好,故定义比准滋味为“S-Ed*DI”,即滋味PCA得分图的标准化距离与区分指数的乘积,其精密度、重复性、稳定性的RSD分别为2.355%、5.630%、3.573%,且样品的pH值及其含有的盐离子、氧化还原物质均对比准滋味具有显著性影响(P<0.05);比准滋味能区分QLY的提取、干燥工艺参数,与其指纹图谱相似度有较好的相关性。结论 比准滋味为经典名方QLY中间体与其基准样品质量一致性评价提供了新方法,为经典名方开发提供新视角。

2026,57(4):1311-1324, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.011

摘要:

目的 采用高分辨质谱技术对调经促孕丸(Tiaojing Cuyun Pills,TCP)的化学成分进行定性及定量分析,并对其质量进行评价。方法 采用超高效液相色谱-四极杆/静电场轨道阱高分辨质谱(UHPLC-Q-Exactive Orbitrap HRMS)技术,结合对照品比对、质谱裂解规律解析及数据库检索,建立TCP体外化学成分的鉴定分析方法并对关键成分进行定量。将定量数据采用多元变量统计方法进行分析,综合评价TCP质量。结果 通过全扫描-数据依赖二级扫描(Fullmass ddMS2)模式采集质谱数据,共鉴定出105个化合物,涵盖黄酮类、有机酸类、醌类、苷类、萜类、生物碱类及其他类等多种结构类型;同时,针对药物中的24个关键成分,采用一级精确准分子离子扫描模式建立定量分析方法,实现其精准含量测定。采用主成分分析(principal component analysis,PCA)及正交偏最小二乘法-判别分析(orthogonal partial least squares-discriminant analysis,OPLS-DA)发现,10个批次的TCP总体质量稳定,儿茶素、丹参酮I、宝藿苷I、大豆苷元、芍药苷与咖啡酸可能是影响TCP质量的关键成分。结论 基于高分辨质谱技术可系统、准确、快速地定性及定量TCP中的多种化学成分,并为其药效物质基础及质量控制研究奠定基础。

目的 采用高分辨质谱技术对调经促孕丸(Tiaojing Cuyun Pills,TCP)的化学成分进行定性及定量分析,并对其质量进行评价。方法 采用超高效液相色谱-四极杆/静电场轨道阱高分辨质谱(UHPLC-Q-Exactive Orbitrap HRMS)技术,结合对照品比对、质谱裂解规律解析及数据库检索,建立TCP体外化学成分的鉴定分析方法并对关键成分进行定量。将定量数据采用多元变量统计方法进行分析,综合评价TCP质量。结果 通过全扫描-数据依赖二级扫描(Fullmass ddMS2)模式采集质谱数据,共鉴定出105个化合物,涵盖黄酮类、有机酸类、醌类、苷类、萜类、生物碱类及其他类等多种结构类型;同时,针对药物中的24个关键成分,采用一级精确准分子离子扫描模式建立定量分析方法,实现其精准含量测定。采用主成分分析(principal component analysis,PCA)及正交偏最小二乘法-判别分析(orthogonal partial least squares-discriminant analysis,OPLS-DA)发现,10个批次的TCP总体质量稳定,儿茶素、丹参酮I、宝藿苷I、大豆苷元、芍药苷与咖啡酸可能是影响TCP质量的关键成分。结论 基于高分辨质谱技术可系统、准确、快速地定性及定量TCP中的多种化学成分,并为其药效物质基础及质量控制研究奠定基础。

2026,57(4):1325-1335, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.012

摘要:

目的 探讨蟾蜍它灵对人头颈部鳞状细胞癌(head and neck squamous cell carcinoma,HNSCC)的影响及其潜在的作用机制。方法 采用CCK-8法和克隆形成实验,考察蟾蜍它灵对人舌鳞癌Cal-27细胞和人咽鳞癌FaDu细胞活力及增殖的影响;采用流式细胞术检测蟾蜍它灵对Cal-27和FaDu细胞周期分布的影响;采用Western blotting检测蟾蜍它灵对Cal-27和FaDu细胞内细胞周期蛋白依赖性激酶4(cyclin-dependent kinase 4,CDK4)和细胞周期蛋白D1(cyclin D1)表达的影响。构建裸鼠异种移植瘤模型,进一步验证蟾蜍它灵的体内抗肿瘤作用。通过蛋白质组学检测经蟾蜍它灵处理后的Cal-27细胞内差异表达的蛋白,并分析其发挥抗肿瘤作用的信号通路;采用Western blotting检测蛋白激酶R样内质网激酶(protein kinase R-like endoplasmic reticulum kinase,PERK)/真核翻译起始因子2α亚基(eukaryotic initiation factor 2α,eIF2α)信号通路相关蛋白的表达。结果 体外实验结果显示,蟾蜍它灵可显著降低Cal-27和FaDu细胞的活力(P<0.01、0.001),并抑制其增殖(P<0.01、0.001),诱导细胞周期阻滞于G0/G1期(P<0.05、0.01、0.001),下调FaDu细胞内CDK4和cyclin D1的蛋白表达(P<0.05、0.001),下调Cal-27细胞内CDK4蛋白表达(P<0.05)。体内实验结果显示,蟾蜍它灵可显著抑制荷瘤小鼠体内肿瘤的生长(P<0.01、0.001)。蛋白质组学和IPA分析表明蟾蜍它灵能引起内质网应激,上调Cal-27和FaDu细胞内p-PERK和p-eIF2α的表达水平(P<0.05、0.001)。结论 蟾蜍它灵可通过诱导内质网应激,激活EIF2信号通路,诱导HNSCC细胞阻滞于G0/G1期,进而抑制肿瘤细胞的增殖和荷瘤小鼠体内肿瘤的生长。

目的 探讨蟾蜍它灵对人头颈部鳞状细胞癌(head and neck squamous cell carcinoma,HNSCC)的影响及其潜在的作用机制。方法 采用CCK-8法和克隆形成实验,考察蟾蜍它灵对人舌鳞癌Cal-27细胞和人咽鳞癌FaDu细胞活力及增殖的影响;采用流式细胞术检测蟾蜍它灵对Cal-27和FaDu细胞周期分布的影响;采用Western blotting检测蟾蜍它灵对Cal-27和FaDu细胞内细胞周期蛋白依赖性激酶4(cyclin-dependent kinase 4,CDK4)和细胞周期蛋白D1(cyclin D1)表达的影响。构建裸鼠异种移植瘤模型,进一步验证蟾蜍它灵的体内抗肿瘤作用。通过蛋白质组学检测经蟾蜍它灵处理后的Cal-27细胞内差异表达的蛋白,并分析其发挥抗肿瘤作用的信号通路;采用Western blotting检测蛋白激酶R样内质网激酶(protein kinase R-like endoplasmic reticulum kinase,PERK)/真核翻译起始因子2α亚基(eukaryotic initiation factor 2α,eIF2α)信号通路相关蛋白的表达。结果 体外实验结果显示,蟾蜍它灵可显著降低Cal-27和FaDu细胞的活力(P<0.01、0.001),并抑制其增殖(P<0.01、0.001),诱导细胞周期阻滞于G0/G1期(P<0.05、0.01、0.001),下调FaDu细胞内CDK4和cyclin D1的蛋白表达(P<0.05、0.001),下调Cal-27细胞内CDK4蛋白表达(P<0.05)。体内实验结果显示,蟾蜍它灵可显著抑制荷瘤小鼠体内肿瘤的生长(P<0.01、0.001)。蛋白质组学和IPA分析表明蟾蜍它灵能引起内质网应激,上调Cal-27和FaDu细胞内p-PERK和p-eIF2α的表达水平(P<0.05、0.001)。结论 蟾蜍它灵可通过诱导内质网应激,激活EIF2信号通路,诱导HNSCC细胞阻滞于G0/G1期,进而抑制肿瘤细胞的增殖和荷瘤小鼠体内肿瘤的生长。

2026,57(4):1336-1349, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.013

摘要:

目的 探讨宣肺败毒方(Xuanfei Baidu Formula,XFBD)来源小RNA(small RNA,sRNA)通过靶向血管紧张素转换酶(angiotensin-converting enzyme,ACE)对脂多糖(lipopolysaccharides,LPS)诱导小鼠急性肺损伤(acute lung injury,ALI)的保护作用及机制。方法 采用改良CTAB法提取XFBD的sRNA并建立文库,预测筛选靶向ACE的sRNA。通过双荧光素酶报告系统验证其靶向性,并在人肺微血管内皮细胞(human pulmonary microvascular endothelial cells,HPMEC)中筛选可抑制ACE表达的sRNA。采用ELISA、Western blotting和qRT-PCR检测sRNA对血管紧张素Ⅱ(angiotensin Ⅱ,AngⅡ)生成、核因子-κB抑制蛋白α(inhibitor of nuclear factor-κB α,IκBα)及炎症因子表达的影响。建立LPS诱导的ALI小鼠模型,设置对照组、模型组、卡托普利(10 mg/kg)组、XFBD(9.2 g/kg)组、NC-sRNA(10 nmol/只)组、ACE-sRNA-1(10 nmol/只)组和ACE-sRNA-26(10 nmol/只)组,每组6只。采用苏木素-伊红(hematoxylin-eosin,HE)染色和Micro-CT评估肺组织病理与影像学变化;检测外周血中白细胞数、中性粒细胞数及支气管肺泡灌洗液(bronchoalveolar lavage fluid,BALF)中总蛋白浓度、白细胞、中性粒细胞、淋巴细胞数量;免疫组化法检测肺组织中上皮型钙黏蛋白(vascular endothelial-cadherin,VE-cadherin)和细胞间黏附分子-1(intercellular adhesion molecule-1,ICAM-1)表达;Western blotting和qRT-PCR检测肺组织ACE- Ang Ⅱ-Ang Ⅱ 1型受体(AngⅡ type 1 receptor,AT1R)通路、IκBα及炎症因子表达;ELISA检测血清中Ang II和炎症因子水平。结果 从XFBD中筛选出50条潜在靶向ACE的sRNA,经验证26条具有靶向性,其中12条显著抑制HPMEC细胞中ACE表达(P<0.05、0.01、0.001)。7条sRNA显著抑制Ang Ⅱ生成,以ACE-sRNA-1/26作用最显著(P<0.001),并可抑制IκBα蛋白及炎症因子表达(P<0.01、0.001)。动物实验中,模型组小鼠肺损伤严重(P<0.001);与模型组比较,ACE-sRNA-1和ACE-sRNA-26显著改善小鼠肺损伤(P<0.05、0.01、0.001),上调肺组织VE-cadherin表达(P<0.001),下调肺组织ICAM-1、ACE、AT1R、IκBα和炎症因子表达(P<0.05、0.01、0.001),同时降低血清Ang II和炎症因子水平(P<0.05、0.01、0.001)。结论 XFBD来源的ACE-sRNA-1和ACE-sRNA-26能够靶向抑制ACE表达及活性,减轻肺血管内皮炎症和屏障损伤,改善LPS诱导的小鼠ALI,其机制可能与调控ACE-Ang Ⅱ-AT1R通路有关。

目的 探讨宣肺败毒方(Xuanfei Baidu Formula,XFBD)来源小RNA(small RNA,sRNA)通过靶向血管紧张素转换酶(angiotensin-converting enzyme,ACE)对脂多糖(lipopolysaccharides,LPS)诱导小鼠急性肺损伤(acute lung injury,ALI)的保护作用及机制。方法 采用改良CTAB法提取XFBD的sRNA并建立文库,预测筛选靶向ACE的sRNA。通过双荧光素酶报告系统验证其靶向性,并在人肺微血管内皮细胞(human pulmonary microvascular endothelial cells,HPMEC)中筛选可抑制ACE表达的sRNA。采用ELISA、Western blotting和qRT-PCR检测sRNA对血管紧张素Ⅱ(angiotensin Ⅱ,AngⅡ)生成、核因子-κB抑制蛋白α(inhibitor of nuclear factor-κB α,IκBα)及炎症因子表达的影响。建立LPS诱导的ALI小鼠模型,设置对照组、模型组、卡托普利(10 mg/kg)组、XFBD(9.2 g/kg)组、NC-sRNA(10 nmol/只)组、ACE-sRNA-1(10 nmol/只)组和ACE-sRNA-26(10 nmol/只)组,每组6只。采用苏木素-伊红(hematoxylin-eosin,HE)染色和Micro-CT评估肺组织病理与影像学变化;检测外周血中白细胞数、中性粒细胞数及支气管肺泡灌洗液(bronchoalveolar lavage fluid,BALF)中总蛋白浓度、白细胞、中性粒细胞、淋巴细胞数量;免疫组化法检测肺组织中上皮型钙黏蛋白(vascular endothelial-cadherin,VE-cadherin)和细胞间黏附分子-1(intercellular adhesion molecule-1,ICAM-1)表达;Western blotting和qRT-PCR检测肺组织ACE- Ang Ⅱ-Ang Ⅱ 1型受体(AngⅡ type 1 receptor,AT1R)通路、IκBα及炎症因子表达;ELISA检测血清中Ang II和炎症因子水平。结果 从XFBD中筛选出50条潜在靶向ACE的sRNA,经验证26条具有靶向性,其中12条显著抑制HPMEC细胞中ACE表达(P<0.05、0.01、0.001)。7条sRNA显著抑制Ang Ⅱ生成,以ACE-sRNA-1/26作用最显著(P<0.001),并可抑制IκBα蛋白及炎症因子表达(P<0.01、0.001)。动物实验中,模型组小鼠肺损伤严重(P<0.001);与模型组比较,ACE-sRNA-1和ACE-sRNA-26显著改善小鼠肺损伤(P<0.05、0.01、0.001),上调肺组织VE-cadherin表达(P<0.001),下调肺组织ICAM-1、ACE、AT1R、IκBα和炎症因子表达(P<0.05、0.01、0.001),同时降低血清Ang II和炎症因子水平(P<0.05、0.01、0.001)。结论 XFBD来源的ACE-sRNA-1和ACE-sRNA-26能够靶向抑制ACE表达及活性,减轻肺血管内皮炎症和屏障损伤,改善LPS诱导的小鼠ALI,其机制可能与调控ACE-Ang Ⅱ-AT1R通路有关。

2026,57(4):1350-1365, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.014

摘要:

目的 探讨狭基线纹香茶菜水提物(Isodon lophanthoides var. gerardianus aqueous extract,ILAE)的成分及其对乙醇诱导的酒精性肝病(alcoholic liver disease,ALD)斑马鱼的保护作用,并利用网络药理学分析其作用的潜在成分和靶点。方法 采用超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱技术(ultra-performance liquid chromatography-quadrupole/time-of-flight mass spectrometry,UPLC-Q-TOF/MS)鉴定ILAE的成分;以36、73、146 μg/mL ILAE与70 μg/mL水飞蓟素对受精后4 d(4 d post-fertilization,4 dpf)的野生型AB品系与转基因中性粒细胞斑马鱼Tg(lyz: DsReD)分别处理16 h,再以2%乙醇诱导32 h建立ALD模型,通过观察斑马鱼的发育情况、检测生化指标与行为学实验,考察ILAE的肝脏保护作用。运用网络药理学分析ILAE作用于ALD的潜在成分与靶点,通过分子对接与Western blotting实验进行验证。结果 共鉴定出ILAE中的成分56种,主要为黄酮类与酚酸类。ILAE可以明显改善乙醇诱导的斑马鱼的发育受阻,卵黄囊延迟吸收面积与肝脏肿大面积显著减小(P<0.05、0.001),脂质积累显著减少(P<0.001),肝脏病理损伤缓解,肝细胞排列有序、脂肪空泡减少,丙氨酸氨基转移酶(alanine aminotransferase,ALT)、天冬氨酸氨基转移酶(aspartate aminotransferase,AST)活性显著降低(P<0.05、0.01、0.001),乙醇脱氢酶(alcoholdehydrogenase,ADH)活性和还原型谷胱甘肽(glutathione,GSH)水平显著升高(P<0.05、0.01、0.001),活性氧(reactive oxygen species,ROS)、丙二醛(malondialdehyde,MDA)和三酰甘油(triglyceride,TG)水平显著降低(P<0.05、0.01、0.001),中性粒细胞数目明显减少(P<0.01、0.001),斑马鱼兴奋状态减轻,快速运动轨迹与总运动距离减少(P<0.05、0.001)。ILAE与ALD相关的核心靶点为蛋白激酶Bα(protein kinase Bα,AKT1)、核因子-κB 1(nuclear factor-κB subunit 1,NF-κB1)、信号转导与转录激活因子3(signal transducer and activator of transcription 3,STAT3)等,核心成分为白杨素、异泽兰黄素、迷迭香酸等,且化合物与靶点可以紧密结合。京都基因与基因组百科全书(Kyoto encyclopedia of genes and genomes,KEGG)分析与基因本体(gene ontology,GO)分析显示,作用过程涉及脂质代谢、胰岛素抵抗、胆汁酸分泌与外源物质代谢等通路。Western blotting结果显示,ILAE可以显著降低乙醇诱导的斑马鱼体内NF-κB1、STAT3蛋白及其磷酸化形式的表达水平(P<0.05、0.01、0.001),升高AKT1蛋白及其磷酸化形式的表达水平(P<0.05、0.01)。结论 ILAE可能通过迷迭香酸、白杨素、咖啡酸、7-羟基香豆素等成分,作用于AKT1、NF-κB1、STAT3等靶点改善ALD。其保护作用可能与降低炎症反应、减少脂质积累与增强抗氧化活性有关。

目的 探讨狭基线纹香茶菜水提物(Isodon lophanthoides var. gerardianus aqueous extract,ILAE)的成分及其对乙醇诱导的酒精性肝病(alcoholic liver disease,ALD)斑马鱼的保护作用,并利用网络药理学分析其作用的潜在成分和靶点。方法 采用超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱技术(ultra-performance liquid chromatography-quadrupole/time-of-flight mass spectrometry,UPLC-Q-TOF/MS)鉴定ILAE的成分;以36、73、146 μg/mL ILAE与70 μg/mL水飞蓟素对受精后4 d(4 d post-fertilization,4 dpf)的野生型AB品系与转基因中性粒细胞斑马鱼Tg(lyz: DsReD)分别处理16 h,再以2%乙醇诱导32 h建立ALD模型,通过观察斑马鱼的发育情况、检测生化指标与行为学实验,考察ILAE的肝脏保护作用。运用网络药理学分析ILAE作用于ALD的潜在成分与靶点,通过分子对接与Western blotting实验进行验证。结果 共鉴定出ILAE中的成分56种,主要为黄酮类与酚酸类。ILAE可以明显改善乙醇诱导的斑马鱼的发育受阻,卵黄囊延迟吸收面积与肝脏肿大面积显著减小(P<0.05、0.001),脂质积累显著减少(P<0.001),肝脏病理损伤缓解,肝细胞排列有序、脂肪空泡减少,丙氨酸氨基转移酶(alanine aminotransferase,ALT)、天冬氨酸氨基转移酶(aspartate aminotransferase,AST)活性显著降低(P<0.05、0.01、0.001),乙醇脱氢酶(alcoholdehydrogenase,ADH)活性和还原型谷胱甘肽(glutathione,GSH)水平显著升高(P<0.05、0.01、0.001),活性氧(reactive oxygen species,ROS)、丙二醛(malondialdehyde,MDA)和三酰甘油(triglyceride,TG)水平显著降低(P<0.05、0.01、0.001),中性粒细胞数目明显减少(P<0.01、0.001),斑马鱼兴奋状态减轻,快速运动轨迹与总运动距离减少(P<0.05、0.001)。ILAE与ALD相关的核心靶点为蛋白激酶Bα(protein kinase Bα,AKT1)、核因子-κB 1(nuclear factor-κB subunit 1,NF-κB1)、信号转导与转录激活因子3(signal transducer and activator of transcription 3,STAT3)等,核心成分为白杨素、异泽兰黄素、迷迭香酸等,且化合物与靶点可以紧密结合。京都基因与基因组百科全书(Kyoto encyclopedia of genes and genomes,KEGG)分析与基因本体(gene ontology,GO)分析显示,作用过程涉及脂质代谢、胰岛素抵抗、胆汁酸分泌与外源物质代谢等通路。Western blotting结果显示,ILAE可以显著降低乙醇诱导的斑马鱼体内NF-κB1、STAT3蛋白及其磷酸化形式的表达水平(P<0.05、0.01、0.001),升高AKT1蛋白及其磷酸化形式的表达水平(P<0.05、0.01)。结论 ILAE可能通过迷迭香酸、白杨素、咖啡酸、7-羟基香豆素等成分,作用于AKT1、NF-κB1、STAT3等靶点改善ALD。其保护作用可能与降低炎症反应、减少脂质积累与增强抗氧化活性有关。

2026,57(4):1366-1376, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.015

摘要:

目的 探究新鱼腥草素钠(sodium new houttuyfonate,SNH)通过泛素特异性肽酶22(ubiquitin-specific peptidase 22,USP22)介导的沉默调节蛋白1(silent mating type information regulation 2 homolog 1,SIRT1)去泛素化调控自噬抑制肝细胞癌进展的作用机制。方法 人肝癌HepG2细胞给予SNH或索拉非尼处理24 h后,采用CCK-8法检测细胞活力,流式细胞术检测细胞凋亡,Transwell实验检测细胞侵袭能力。质粒转染诱导USP22过表达,免疫共沉淀(co-immunoprecipitation,Co-IP)验证USP22和SIRT1之间的相互作用,Western blotting检测USP22、SIRT1蛋白表达和SIRT1泛素化水平。使用SIRT1激活剂处理后,通过mRFP-GFP-LC3双荧光标记、三磷酸腺苷(adenosine triphosphate,ATP)水平测定、乳酸生成测定以及USP22、SIRT1、微管相关蛋白轻链3(microtubule-associated protein light chain 3,LC3)-Ⅱ/Ⅰ、p62的蛋白表达分析评估自噬活性。在体内实验中,40只BALB/c-nu裸鼠异位移植HepG2细胞,给予SNH或索拉非尼干预12 d,每3天监测肿瘤体积和质量。对肿瘤组织进行苏木素-伊红(hematoxylin-eosin,HE)染色、TUNEL染色,采用免疫组化法检测核增殖抗原Ki67、USP22和SIRT1的蛋白表达。结果 SNH呈剂量相关性地抑制HepG2细胞活力和侵袭(P<0.01、0.001),诱导细胞凋亡(P<0.001),其中高剂量SNH的作用与索拉非尼相当。Co-IP证实了USP22-SIRT1蛋白相互作用,高剂量SNH显著降低USP22-SIRT1蛋白相互作用(P<0.01)。高剂量SNH显著下调USP22和SIRT1蛋白表达(P<0.01、0.001),增加SIRT1的泛素化(P<0.001),以上作用被USP22过表达逆转(P<0.05、0.001)。SNH抑制HepG2细胞自噬,表现为GFP/mRFP荧光信号增强(P<0.01),ATP水平降低(P<0.001),乳酸水平升高(P<0.001),p62表达增加以及USP22、SIRT1、LC3-II/I蛋白表达水平降低(P<0.05、0.001)。SIRT1激活部分抵消了SNH的自噬抑制作用(P<0.05、0.01、0.001)。在体内,高剂量SNH显著降低肿瘤体积、质量和恶性程度(P<0.001),诱导肿瘤细胞凋亡以及Ki67、USP22和SIRT1表达降低(P<0.001)。结论 SNH调控USP22表达介导SIRT1去泛素化来抑制自噬,从而抑制肝细胞癌的进展,为肝细胞癌的治疗提供了潜在策略。

目的 探究新鱼腥草素钠(sodium new houttuyfonate,SNH)通过泛素特异性肽酶22(ubiquitin-specific peptidase 22,USP22)介导的沉默调节蛋白1(silent mating type information regulation 2 homolog 1,SIRT1)去泛素化调控自噬抑制肝细胞癌进展的作用机制。方法 人肝癌HepG2细胞给予SNH或索拉非尼处理24 h后,采用CCK-8法检测细胞活力,流式细胞术检测细胞凋亡,Transwell实验检测细胞侵袭能力。质粒转染诱导USP22过表达,免疫共沉淀(co-immunoprecipitation,Co-IP)验证USP22和SIRT1之间的相互作用,Western blotting检测USP22、SIRT1蛋白表达和SIRT1泛素化水平。使用SIRT1激活剂处理后,通过mRFP-GFP-LC3双荧光标记、三磷酸腺苷(adenosine triphosphate,ATP)水平测定、乳酸生成测定以及USP22、SIRT1、微管相关蛋白轻链3(microtubule-associated protein light chain 3,LC3)-Ⅱ/Ⅰ、p62的蛋白表达分析评估自噬活性。在体内实验中,40只BALB/c-nu裸鼠异位移植HepG2细胞,给予SNH或索拉非尼干预12 d,每3天监测肿瘤体积和质量。对肿瘤组织进行苏木素-伊红(hematoxylin-eosin,HE)染色、TUNEL染色,采用免疫组化法检测核增殖抗原Ki67、USP22和SIRT1的蛋白表达。结果 SNH呈剂量相关性地抑制HepG2细胞活力和侵袭(P<0.01、0.001),诱导细胞凋亡(P<0.001),其中高剂量SNH的作用与索拉非尼相当。Co-IP证实了USP22-SIRT1蛋白相互作用,高剂量SNH显著降低USP22-SIRT1蛋白相互作用(P<0.01)。高剂量SNH显著下调USP22和SIRT1蛋白表达(P<0.01、0.001),增加SIRT1的泛素化(P<0.001),以上作用被USP22过表达逆转(P<0.05、0.001)。SNH抑制HepG2细胞自噬,表现为GFP/mRFP荧光信号增强(P<0.01),ATP水平降低(P<0.001),乳酸水平升高(P<0.001),p62表达增加以及USP22、SIRT1、LC3-II/I蛋白表达水平降低(P<0.05、0.001)。SIRT1激活部分抵消了SNH的自噬抑制作用(P<0.05、0.01、0.001)。在体内,高剂量SNH显著降低肿瘤体积、质量和恶性程度(P<0.001),诱导肿瘤细胞凋亡以及Ki67、USP22和SIRT1表达降低(P<0.001)。结论 SNH调控USP22表达介导SIRT1去泛素化来抑制自噬,从而抑制肝细胞癌的进展,为肝细胞癌的治疗提供了潜在策略。

2026,57(4):1377-1390, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.016

摘要:

目的 通过UHPLC-MS及分子对接技术筛选参附注射液(Shenfu Injection,SFI)核心有效成分,并通过体内外实验验证SFI对慢性心力衰竭(chronic heart failure,CHF)心阳虚证大鼠微管蛋白翻译后修饰表达的影响。方法 应用UHPLC-MS鉴定SFI的主要成分,并对其与微管蛋白相关靶点进行分子对接。SD大鼠随机分为对照组、模型组、秋水仙碱(0.1 mg/kg)组和SFI低、高剂量(3、6 mL/kg)组,每组8只,采用sc异丙肾上腺素复制CHF心阳虚证模型,给予药物干预2周。采用超声心动图检测心功能;ELISA检测血清N末端B型利钠肽原(N-terminal pro-B-type natriuretic peptide,NT-proBNP)水平;苏木素-伊红(hematoxylin-eosin,HE)染色检测心肌组织病理变化;免疫荧光检测心肌组织微管蛋白乙酰化(acetylα-tubulin)、微管蛋白谷氨酸化(polyglut α-tubulin)和微管蛋白去酪氨酸化(detyr α-tubulin)表达;免疫组化检测心肌组织微管蛋白酪氨酸连接酶(tubulin tyrosine ligase,TTL)和组蛋白去乙酰化酶6(histone deacetylase 6,HDAC6)表达。以异丙肾上腺素处理H9c2心肌细胞建立细胞损伤模型,给予SFI干预后,检测微管蛋白修饰水平。结果 UHPLC-MS筛选获得SFI中12种主要有效成分,分子对接结果显示其与tubulin及修饰相关蛋白结合力较强。动物实验结果显示,与模型组比较,SFI能显著改善大鼠心功能(P<0.01),降低血清中NT-proBNP水平(P<0.01),减轻心肌间质纤维化程度,降低心肌组织微管蛋白α-tubulin表达及微管密度(P<0.05、0.01),减少微管蛋白去酪氨酸化和谷氨酸化表达,增加乙酰化表达,下调HDAC6阳性表达(P<0.01),上调TTL阳性表达(P<0.01)。细胞实验结果与动物实验一致,进一步验证SFI能够改善微管蛋白翻译后修饰异常。结论 SFI能够有效降低微管蛋白去酪氨酸化、谷氨酸化水平,提高乙酰化水平,纠正微管蛋白翻译后修饰失衡,从而改善CHF心阳虚证大鼠心肌细胞微管网络异常,增强微管稳定性并改善心功能,为SFI治疗CHF心阳虚证的分子机制提供实验依据。

目的 通过UHPLC-MS及分子对接技术筛选参附注射液(Shenfu Injection,SFI)核心有效成分,并通过体内外实验验证SFI对慢性心力衰竭(chronic heart failure,CHF)心阳虚证大鼠微管蛋白翻译后修饰表达的影响。方法 应用UHPLC-MS鉴定SFI的主要成分,并对其与微管蛋白相关靶点进行分子对接。SD大鼠随机分为对照组、模型组、秋水仙碱(0.1 mg/kg)组和SFI低、高剂量(3、6 mL/kg)组,每组8只,采用sc异丙肾上腺素复制CHF心阳虚证模型,给予药物干预2周。采用超声心动图检测心功能;ELISA检测血清N末端B型利钠肽原(N-terminal pro-B-type natriuretic peptide,NT-proBNP)水平;苏木素-伊红(hematoxylin-eosin,HE)染色检测心肌组织病理变化;免疫荧光检测心肌组织微管蛋白乙酰化(acetylα-tubulin)、微管蛋白谷氨酸化(polyglut α-tubulin)和微管蛋白去酪氨酸化(detyr α-tubulin)表达;免疫组化检测心肌组织微管蛋白酪氨酸连接酶(tubulin tyrosine ligase,TTL)和组蛋白去乙酰化酶6(histone deacetylase 6,HDAC6)表达。以异丙肾上腺素处理H9c2心肌细胞建立细胞损伤模型,给予SFI干预后,检测微管蛋白修饰水平。结果 UHPLC-MS筛选获得SFI中12种主要有效成分,分子对接结果显示其与tubulin及修饰相关蛋白结合力较强。动物实验结果显示,与模型组比较,SFI能显著改善大鼠心功能(P<0.01),降低血清中NT-proBNP水平(P<0.01),减轻心肌间质纤维化程度,降低心肌组织微管蛋白α-tubulin表达及微管密度(P<0.05、0.01),减少微管蛋白去酪氨酸化和谷氨酸化表达,增加乙酰化表达,下调HDAC6阳性表达(P<0.01),上调TTL阳性表达(P<0.01)。细胞实验结果与动物实验一致,进一步验证SFI能够改善微管蛋白翻译后修饰异常。结论 SFI能够有效降低微管蛋白去酪氨酸化、谷氨酸化水平,提高乙酰化水平,纠正微管蛋白翻译后修饰失衡,从而改善CHF心阳虚证大鼠心肌细胞微管网络异常,增强微管稳定性并改善心功能,为SFI治疗CHF心阳虚证的分子机制提供实验依据。

2026,57(4):1391-1401, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.017

摘要:

目的 采用大鼠在体单向肠灌流与Caco-2细胞模型系统探究金振口服液中黄芩苷、甘草酸、芦荟大黄素、汉黄芩素、大黄素、大黄酚6种成分的肠吸收特性。方法 体外实验借助Caco-2单层细胞模型,通过表观渗透系数(apparent permeability coefficient,Papp)初步评价6种成分的吸收能力;体内实验借助大鼠在体肠灌流,通过吸收速率常数(Ka)和有效渗透系数(effective permeability coefficient,Peff)进一步验证6种成分在大鼠肠段(十二指肠、空肠、回肠以及结肠)的吸收情况;对比分析体内外吸收规律并解析金振口服液中6种成分吸收规律。结果 体内外实验结果呈现较好的一致性。在低、中、高3种浓度灌流条件下,6种成分在大鼠的各个肠段均具有可吸收性。其中Peff值在十二指肠、空肠、结肠中均大于1.2×10−3 cm/min,表明6种成分在该3肠段均吸收良好;在回肠段,黄芩苷、甘草酸、汉黄芩素Peff值为1.8×10−4~1.2×10−3 cm/min,表明该3种成分在回肠段吸收情况适中;芦荟大黄素、大黄素、大黄酚Peff值大于1.2×10−3 cm/min,表明该3种成分在回肠肠段吸收良好。另外,该6种成分的吸收机制存在差异,且多数成分存在主动转运、促进扩散等需载体参与的吸收特征(部分呈浓度相关性或饱和性),同时也有成分以被动扩散为主或主动与被动转运共同参与。结论 体内外肠吸收实验揭示了金振口服液中6种主要成分的肠段特异性吸收规律,其整体吸收情况良好,符合口服制剂的要求。

目的 采用大鼠在体单向肠灌流与Caco-2细胞模型系统探究金振口服液中黄芩苷、甘草酸、芦荟大黄素、汉黄芩素、大黄素、大黄酚6种成分的肠吸收特性。方法 体外实验借助Caco-2单层细胞模型,通过表观渗透系数(apparent permeability coefficient,Papp)初步评价6种成分的吸收能力;体内实验借助大鼠在体肠灌流,通过吸收速率常数(Ka)和有效渗透系数(effective permeability coefficient,Peff)进一步验证6种成分在大鼠肠段(十二指肠、空肠、回肠以及结肠)的吸收情况;对比分析体内外吸收规律并解析金振口服液中6种成分吸收规律。结果 体内外实验结果呈现较好的一致性。在低、中、高3种浓度灌流条件下,6种成分在大鼠的各个肠段均具有可吸收性。其中Peff值在十二指肠、空肠、结肠中均大于1.2×10−3 cm/min,表明6种成分在该3肠段均吸收良好;在回肠段,黄芩苷、甘草酸、汉黄芩素Peff值为1.8×10−4~1.2×10−3 cm/min,表明该3种成分在回肠段吸收情况适中;芦荟大黄素、大黄素、大黄酚Peff值大于1.2×10−3 cm/min,表明该3种成分在回肠肠段吸收良好。另外,该6种成分的吸收机制存在差异,且多数成分存在主动转运、促进扩散等需载体参与的吸收特征(部分呈浓度相关性或饱和性),同时也有成分以被动扩散为主或主动与被动转运共同参与。结论 体内外肠吸收实验揭示了金振口服液中6种主要成分的肠段特异性吸收规律,其整体吸收情况良好,符合口服制剂的要求。

2026,57(4):1402-1415, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.018

摘要:

目的 通过数据挖掘、网络药理学及分子对接技术分析含桑椹的保健食品的组方规律并对其潜在的机制进行研究。方法 在国家市场监督管理总局特殊食品信息查询平台及药智网收集截至2025年9月13日的桑椹相关保健食品信息,通过频数统计、聚类分析、关联规则等方法分析保健食品的组方规律。通过中药系统药理学数据库与分析平台等数据库检索桑椹相关活性成分,运用SwissTargetPrediction预测潜在靶点,GeneCards等数据库检索主要保健功能相关的疾病靶点,运用UniProt数据库规范靶基因名称,借助Venny、STRING数据库筛选出潜在靶点。然后进行蛋白质相互作用网络分析,根据度(degree)值筛选出核心靶点,并在DAVID数据库进行基因本体(gene ontology,GO)和京都基因与基因组百科全书(Kyoto encyclopedia of genes and genomes,KEGG)通路富集分析。最后,利用分子对接技术验证潜在靶点和关键成分的作用亲和力。结果 符合筛选条件的含桑椹保健食品一共纳入243种,涉及中药原料177种,其中以清热药和补虚药为主;药性以温、平为主,药味以甘为主;归肺、心、肝经;剂型以胶囊剂最常见;排名前2位的保健功能为有助于增强免疫力和缓解体力疲劳。桑椹增强免疫力的潜在靶点453个、核心靶点10个;缓解体力疲劳的潜在靶点166个、核心靶点10个。桑椹通过肿瘤坏死因子信号通路与脂质和动脉粥样硬化等信号通路发挥增强免疫力和缓解体力疲劳的作用。分子对接结果提示桑椹的关键成分与潜在靶点能自发且稳定地结合。结论 通过数据挖掘、网络药理学和分子对接研究,分析了含桑椹的保健食品相关信息,初步揭示桑椹主要保健功能的潜在靶点与作用途径,为桑椹后续产品的研发提供了理论依据。

目的 通过数据挖掘、网络药理学及分子对接技术分析含桑椹的保健食品的组方规律并对其潜在的机制进行研究。方法 在国家市场监督管理总局特殊食品信息查询平台及药智网收集截至2025年9月13日的桑椹相关保健食品信息,通过频数统计、聚类分析、关联规则等方法分析保健食品的组方规律。通过中药系统药理学数据库与分析平台等数据库检索桑椹相关活性成分,运用SwissTargetPrediction预测潜在靶点,GeneCards等数据库检索主要保健功能相关的疾病靶点,运用UniProt数据库规范靶基因名称,借助Venny、STRING数据库筛选出潜在靶点。然后进行蛋白质相互作用网络分析,根据度(degree)值筛选出核心靶点,并在DAVID数据库进行基因本体(gene ontology,GO)和京都基因与基因组百科全书(Kyoto encyclopedia of genes and genomes,KEGG)通路富集分析。最后,利用分子对接技术验证潜在靶点和关键成分的作用亲和力。结果 符合筛选条件的含桑椹保健食品一共纳入243种,涉及中药原料177种,其中以清热药和补虚药为主;药性以温、平为主,药味以甘为主;归肺、心、肝经;剂型以胶囊剂最常见;排名前2位的保健功能为有助于增强免疫力和缓解体力疲劳。桑椹增强免疫力的潜在靶点453个、核心靶点10个;缓解体力疲劳的潜在靶点166个、核心靶点10个。桑椹通过肿瘤坏死因子信号通路与脂质和动脉粥样硬化等信号通路发挥增强免疫力和缓解体力疲劳的作用。分子对接结果提示桑椹的关键成分与潜在靶点能自发且稳定地结合。结论 通过数据挖掘、网络药理学和分子对接研究,分析了含桑椹的保健食品相关信息,初步揭示桑椹主要保健功能的潜在靶点与作用途径,为桑椹后续产品的研发提供了理论依据。

2026,57(4):1416-1434, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.019

摘要:

目的 从文献计量学的角度对桂枝的研究现状与热点进行全面分析,为未来桂枝的临床应用和深入研究提供理论指导。方法 以桂枝为关键词检索中国知网(CNKI)、万方(Wanfang)、维普(VIP)、Web of Science(WOS)4个数据库,检索时间设定为1990年1月1日—2025年3月31日,将文献导入NoteExpress文献管理软件中进行查重和筛选。使用Excel、CiteSpace、VOSviewer等软件,从发文趋势与国家分布、发文机构、发文作者、关键词等维度出发,对国内外桂枝研究进行可视化分析。结果 共检索到符合要求的中文文献2 476篇,英文文献591篇。在桂枝研究领域,中国中医科学院为中英文文献发文量最多的机构;王振中、Chen Lidian(陈立典)分别为中英文发文量最高的作者。桂枝研究目前处于持续发展阶段,研究热度较高,整体呈上升趋势,发文国家以中国为主,近些年国际关注度逐渐升高。桂枝领域的核心团队已经初步形成,机构间的合作效应尚未充分凸显,合作模式更多表现为医药类高等院校与其附属医院之间、同一区域科研机构之间的内部协作,跨区域、跨学科的深度合作更有待进一步拓展。桂枝领域的中英文文献均重点关注了桂枝的有效成分、作用机制等方面。从关键词分析,中文研究更聚焦于桂枝相关经典名方、医案传承及临床疾病应用,而英文研究则侧重其现代复方配伍、药理机制及网络调控路径的探讨。结论 桂枝领域的研究正不断拓展和深入,从早期对中医疗法、经典复方的关注,逐渐向成分研究、临床疾病、作用机制以及现代技术应用等多方面发展。

目的 从文献计量学的角度对桂枝的研究现状与热点进行全面分析,为未来桂枝的临床应用和深入研究提供理论指导。方法 以桂枝为关键词检索中国知网(CNKI)、万方(Wanfang)、维普(VIP)、Web of Science(WOS)4个数据库,检索时间设定为1990年1月1日—2025年3月31日,将文献导入NoteExpress文献管理软件中进行查重和筛选。使用Excel、CiteSpace、VOSviewer等软件,从发文趋势与国家分布、发文机构、发文作者、关键词等维度出发,对国内外桂枝研究进行可视化分析。结果 共检索到符合要求的中文文献2 476篇,英文文献591篇。在桂枝研究领域,中国中医科学院为中英文文献发文量最多的机构;王振中、Chen Lidian(陈立典)分别为中英文发文量最高的作者。桂枝研究目前处于持续发展阶段,研究热度较高,整体呈上升趋势,发文国家以中国为主,近些年国际关注度逐渐升高。桂枝领域的核心团队已经初步形成,机构间的合作效应尚未充分凸显,合作模式更多表现为医药类高等院校与其附属医院之间、同一区域科研机构之间的内部协作,跨区域、跨学科的深度合作更有待进一步拓展。桂枝领域的中英文文献均重点关注了桂枝的有效成分、作用机制等方面。从关键词分析,中文研究更聚焦于桂枝相关经典名方、医案传承及临床疾病应用,而英文研究则侧重其现代复方配伍、药理机制及网络调控路径的探讨。结论 桂枝领域的研究正不断拓展和深入,从早期对中医疗法、经典复方的关注,逐渐向成分研究、临床疾病、作用机制以及现代技术应用等多方面发展。

2026,57(4):1435-1449, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.020

摘要:

目的 多糖作为中药复方中的关键水溶性成分,阐明其在中药复方中的功能是破解中药复方奥秘、推动中药现代化的一个关键突破口。通过文献计量学方法对2005—2025年国内外中药复方多糖研究的现状、热点及趋势进行全面分析,为中药复方多糖领域的后续研究发展提供参考。方法 分别从中国知网(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)和Web of Science(WOS)数据库中检索相关中英文文献,利用CiteSpace和VOSviewer文献计量学工具,分别对中英文文献的发文量、期刊、作者/机构、被引用频次以及关键词等进行全面分析。结果 近20年来,中药复方多糖领域共发表227篇文献,发文量呈波浪式增长态势,其中中文文献(199篇)占比87.7%,表明该领域研究具有鲜明的中国特色和优势。中英文发文最多的机构分别是石河子大学(40篇)和上海交通大学(6篇),谷新利以40篇居于中文文献发表作者第1位,Li Xiaobo和Peng Ying以6篇并列英文文献发表作者榜首。通过关键词分析发现,近20年,中药复方多糖领域研究大致经历基础技术建立期、活性研究拓展期以及微生态作用介入期3个阶段,研究热点包括提取工艺优化、基本特征表征、四君子汤、玉屏风散、免疫调节、抗氧化、抗肿瘤、肠道菌群介导的作用机制等方面。结论 中药复方多糖研究是一个相对小众但稳定发展的细分领域,具有明显的中国特色和区域优势,存在研究覆盖度不高,研究深度不够以及协同作用研究不足3个方面的局限性。未来的突破必须依赖于多学科交叉融合,着力解决现有局限的核心挑战,进而有望推动中药复方的现代化和国际化。

目的 多糖作为中药复方中的关键水溶性成分,阐明其在中药复方中的功能是破解中药复方奥秘、推动中药现代化的一个关键突破口。通过文献计量学方法对2005—2025年国内外中药复方多糖研究的现状、热点及趋势进行全面分析,为中药复方多糖领域的后续研究发展提供参考。方法 分别从中国知网(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)和Web of Science(WOS)数据库中检索相关中英文文献,利用CiteSpace和VOSviewer文献计量学工具,分别对中英文文献的发文量、期刊、作者/机构、被引用频次以及关键词等进行全面分析。结果 近20年来,中药复方多糖领域共发表227篇文献,发文量呈波浪式增长态势,其中中文文献(199篇)占比87.7%,表明该领域研究具有鲜明的中国特色和优势。中英文发文最多的机构分别是石河子大学(40篇)和上海交通大学(6篇),谷新利以40篇居于中文文献发表作者第1位,Li Xiaobo和Peng Ying以6篇并列英文文献发表作者榜首。通过关键词分析发现,近20年,中药复方多糖领域研究大致经历基础技术建立期、活性研究拓展期以及微生态作用介入期3个阶段,研究热点包括提取工艺优化、基本特征表征、四君子汤、玉屏风散、免疫调节、抗氧化、抗肿瘤、肠道菌群介导的作用机制等方面。结论 中药复方多糖研究是一个相对小众但稳定发展的细分领域,具有明显的中国特色和区域优势,存在研究覆盖度不高,研究深度不够以及协同作用研究不足3个方面的局限性。未来的突破必须依赖于多学科交叉融合,着力解决现有局限的核心挑战,进而有望推动中药复方的现代化和国际化。

2026,57(4):1450-1459, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.021

摘要:

目的 以黄花地黄Rehmannia chrysantha为材料进行高通量测序,明确黄花地黄叶绿体基因组的结构及其与近缘物种的系统发育关系。方法 使用CodonW v1.3软件对黄花地黄叶绿体进行密码子偏好性分析,导入IRscope、mVISTA软件,分析黄花地黄与其同属物种序列变异情况,用MEGA11软件构建地黄属及其近缘属的系统发育树。结果 黄花地黄叶绿体基因组全长153 789 bp,是典型的环状双链四分体结构,其中有28个密码子的使用频率较高,中性绘图分析、ENC-plot分析及PR2-plot分析表明黄花地黄密码子使用偏好性主要受自然选择影响。地黄属IR边界有不同程度的变化,且主要集中于JLA、JLB。rpl2、psbI、petN、psbZ、ycf1、ndhB可分别作为鉴别地黄同属植物的DNA条形码序列。系统发育树表明黄花地黄与地黄亲缘关系较近。结论 地黄属叶绿体基因组蛋白编码基因倾向于使用A/U碱基编码的密码子,自然选择是影响密码子偏好性的主要因素。研究结果可为地黄属的分子进化、系统发育及叶绿体基因工程提供参考。

目的 以黄花地黄Rehmannia chrysantha为材料进行高通量测序,明确黄花地黄叶绿体基因组的结构及其与近缘物种的系统发育关系。方法 使用CodonW v1.3软件对黄花地黄叶绿体进行密码子偏好性分析,导入IRscope、mVISTA软件,分析黄花地黄与其同属物种序列变异情况,用MEGA11软件构建地黄属及其近缘属的系统发育树。结果 黄花地黄叶绿体基因组全长153 789 bp,是典型的环状双链四分体结构,其中有28个密码子的使用频率较高,中性绘图分析、ENC-plot分析及PR2-plot分析表明黄花地黄密码子使用偏好性主要受自然选择影响。地黄属IR边界有不同程度的变化,且主要集中于JLA、JLB。rpl2、psbI、petN、psbZ、ycf1、ndhB可分别作为鉴别地黄同属植物的DNA条形码序列。系统发育树表明黄花地黄与地黄亲缘关系较近。结论 地黄属叶绿体基因组蛋白编码基因倾向于使用A/U碱基编码的密码子,自然选择是影响密码子偏好性的主要因素。研究结果可为地黄属的分子进化、系统发育及叶绿体基因工程提供参考。

2026,57(4):1460-1472, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.022

摘要:

目的 旨在鉴定神农架民间药用植物神农香菊Chrysanthemum indicum var. aromaticum的R2R3-MYB基因家族成员(命名为CiaMYB),解析其基因进化特征及响应UV-B胁迫的表达特征模式,探讨其调控黄酮类化合物合成的分子机制。方法 基于神农香菊全基因组序列,通过生物信息学分析全面鉴定CiaMYB家族成员,系统分析其蛋白理化性质、染色体定位、基因结构、共线性关系及顺式作用元件组成;结合转录组测序与相关性分析,筛选参与黄酮类化合物生物合成的CiaMYB基因;利用实时荧光定量PCR(quantitative reverse transcription polymerase chain reaction,qRT-PCR)验证关键基因表达模式,并解析蛋白功能定位。结果 共鉴定出140个CiaMYB基因,其编码蛋白为206~868个氨基酸组成的亲水性蛋白,不均匀分布于9条染色体中。启动子区富集光响应、脱落酸(abscisic acid,ABA)和茉莉酸甲酯(methyl jasmonate,MeJA)信号通路相关顺式作用元件。UV-B辐照显著诱导CiaMYB基因差异表达和叶片总黄酮积累,其中CiaMYB040和CiaMYB066与拟南芥黄酮醇合成关键的S7亚家族高度同源,且表达量与总黄酮含量呈极强正相关,提示其在黄酮合成途径中发挥关键转录调控作用。亚细胞定位证实CiaMYB040和CiaMYB066蛋白定位于细胞核。结论 首次系统揭示神农香菊R2R3-MYB家族成员的进化特征,初步筛选了响应UV-B胁迫参与调控黄酮类物质合成的CiaMYB基因,为解析植物高海拔抗逆适应的分子机制,菊科植物黄酮代谢调控及抗逆遗传改良提供了重要的候选基因资源。

目的 旨在鉴定神农架民间药用植物神农香菊Chrysanthemum indicum var. aromaticum的R2R3-MYB基因家族成员(命名为CiaMYB),解析其基因进化特征及响应UV-B胁迫的表达特征模式,探讨其调控黄酮类化合物合成的分子机制。方法 基于神农香菊全基因组序列,通过生物信息学分析全面鉴定CiaMYB家族成员,系统分析其蛋白理化性质、染色体定位、基因结构、共线性关系及顺式作用元件组成;结合转录组测序与相关性分析,筛选参与黄酮类化合物生物合成的CiaMYB基因;利用实时荧光定量PCR(quantitative reverse transcription polymerase chain reaction,qRT-PCR)验证关键基因表达模式,并解析蛋白功能定位。结果 共鉴定出140个CiaMYB基因,其编码蛋白为206~868个氨基酸组成的亲水性蛋白,不均匀分布于9条染色体中。启动子区富集光响应、脱落酸(abscisic acid,ABA)和茉莉酸甲酯(methyl jasmonate,MeJA)信号通路相关顺式作用元件。UV-B辐照显著诱导CiaMYB基因差异表达和叶片总黄酮积累,其中CiaMYB040和CiaMYB066与拟南芥黄酮醇合成关键的S7亚家族高度同源,且表达量与总黄酮含量呈极强正相关,提示其在黄酮合成途径中发挥关键转录调控作用。亚细胞定位证实CiaMYB040和CiaMYB066蛋白定位于细胞核。结论 首次系统揭示神农香菊R2R3-MYB家族成员的进化特征,初步筛选了响应UV-B胁迫参与调控黄酮类物质合成的CiaMYB基因,为解析植物高海拔抗逆适应的分子机制,菊科植物黄酮代谢调控及抗逆遗传改良提供了重要的候选基因资源。

2026,57(4):1473-1480, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.023

摘要:

目的 针对大麻Cannabis sativa早期性别鉴定困难及现有分子标记稳定性不足的问题,基于大麻性染色体结构特征,开发稳定、准确的大麻早期性别鉴定分子标记,为生产中的幼苗期性别鉴定提供可靠技术手段。方法 综合利用多份染色体级别大麻单倍型基因组数据,通过生物信息学方法系统比对筛选Y染色体特异区段(MSY)中的雄性特异片段;从大片段MSY区域设计特异性分子标记,以36份已知性别大麻样品(包括15份雄株和21份雌株)为材料,通过PCR扩增及琼脂糖凝胶电泳,对分子标记进行特异性与稳定性验证,并与已报道标记(MADC5、MADC6)进行对比分析。结果 共筛选获得15 648个Y染色体的特异区段,从中开发出12个SCAR标记。经验证,其中5个标记(MSY99M-3、MSY99M-4、MSY99M-5、MSY100M-1、MSY100M-7)在雄株中均能稳定扩增出清晰特异性条带,而在所有雌株中均无扩增,鉴定准确率达100%,优于部分已报道标记。结论 基于Y染色体特异区段开发的SCAR标记具有高度特异性和稳定性,可用于大麻早期性别的快速、精准鉴定,对提高药用大麻相关产品的生产效率具有重要的应用价值。

目的 针对大麻Cannabis sativa早期性别鉴定困难及现有分子标记稳定性不足的问题,基于大麻性染色体结构特征,开发稳定、准确的大麻早期性别鉴定分子标记,为生产中的幼苗期性别鉴定提供可靠技术手段。方法 综合利用多份染色体级别大麻单倍型基因组数据,通过生物信息学方法系统比对筛选Y染色体特异区段(MSY)中的雄性特异片段;从大片段MSY区域设计特异性分子标记,以36份已知性别大麻样品(包括15份雄株和21份雌株)为材料,通过PCR扩增及琼脂糖凝胶电泳,对分子标记进行特异性与稳定性验证,并与已报道标记(MADC5、MADC6)进行对比分析。结果 共筛选获得15 648个Y染色体的特异区段,从中开发出12个SCAR标记。经验证,其中5个标记(MSY99M-3、MSY99M-4、MSY99M-5、MSY100M-1、MSY100M-7)在雄株中均能稳定扩增出清晰特异性条带,而在所有雌株中均无扩增,鉴定准确率达100%,优于部分已报道标记。结论 基于Y染色体特异区段开发的SCAR标记具有高度特异性和稳定性,可用于大麻早期性别的快速、精准鉴定,对提高药用大麻相关产品的生产效率具有重要的应用价值。

2026,57(4):1481-1491, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.024

摘要:

目的 比较不同产地白芍Paeonia lactiflora的色、味、气的差异,为白芍药材的质量评价提供参考。方法 利用分光测色仪、电子舌、电子鼻测定不同产地白芍的色度、味道、气味信息;采用顶空气相色谱-质谱法(headspace gas chromatography-mass spectrometry,HS-GC-MS)对不同产地白芍的挥发性成分进行鉴定与相对定量,并对其进行多元统计分析,寻找不同产地白芍的差异挥发性成分;对不同产地白芍的差异挥发性成分与电子鼻进行Pearson相关分析,寻找其气味物质基础。结果 安徽亳州白芍粉末L*值最高,山东曹县白芍粉末a*值、b*值最高,不同产地白芍粉末色度值存在差异;通过电子舌可区分不同产地白芍样品,其味道差异主要体现在丰富性、涩味和咸味;气味差异主要体现在W5S、W1S、W1W、W2S、W2W、W3S传感器,安徽亳州白芍气味独特,与浙江临安、山东曹县产地白芍有明显区分。采用HS-GC-MS共鉴定出53个挥发性成分,筛选出安徽亳州与浙江临安、安徽亳州与山东曹县、浙江临安与山东曹县白芍样品间的差异挥发性成分分别是22、29、22个,其中2-甲基丁醛、2-ethyl-5-methyltetrahydrofuran、糠醛是3个产地白芍共有的差异性成分。通过Pearson相关分析确定引起不同产地白芍气味差异的17个成分。结论 通过色度仪、电子舌、电子鼻技术结合HS-GC-MS可较好地区分不同产地白芍,为不同产地白芍的鉴定和质量评价提供科学依据。

目的 比较不同产地白芍Paeonia lactiflora的色、味、气的差异,为白芍药材的质量评价提供参考。方法 利用分光测色仪、电子舌、电子鼻测定不同产地白芍的色度、味道、气味信息;采用顶空气相色谱-质谱法(headspace gas chromatography-mass spectrometry,HS-GC-MS)对不同产地白芍的挥发性成分进行鉴定与相对定量,并对其进行多元统计分析,寻找不同产地白芍的差异挥发性成分;对不同产地白芍的差异挥发性成分与电子鼻进行Pearson相关分析,寻找其气味物质基础。结果 安徽亳州白芍粉末L*值最高,山东曹县白芍粉末a*值、b*值最高,不同产地白芍粉末色度值存在差异;通过电子舌可区分不同产地白芍样品,其味道差异主要体现在丰富性、涩味和咸味;气味差异主要体现在W5S、W1S、W1W、W2S、W2W、W3S传感器,安徽亳州白芍气味独特,与浙江临安、山东曹县产地白芍有明显区分。采用HS-GC-MS共鉴定出53个挥发性成分,筛选出安徽亳州与浙江临安、安徽亳州与山东曹县、浙江临安与山东曹县白芍样品间的差异挥发性成分分别是22、29、22个,其中2-甲基丁醛、2-ethyl-5-methyltetrahydrofuran、糠醛是3个产地白芍共有的差异性成分。通过Pearson相关分析确定引起不同产地白芍气味差异的17个成分。结论 通过色度仪、电子舌、电子鼻技术结合HS-GC-MS可较好地区分不同产地白芍,为不同产地白芍的鉴定和质量评价提供科学依据。

2026,57(4):1492-1505, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.025

摘要:

乳腺癌骨转移(breast cancer bone metastasis,BCBM)是乳腺癌常见并发症,容易引起骨痛、病理性骨折和高钙血症等。骨保护素(osteoprotegerin,OPG)/核因子-κB受体活化因子(receptor activator of nuclear factor-κB,RANK)/RANK配体(RANK ligand,RANKL)信号通路在BCBM的发生发展中具有重要作用。研究表明,该信号通路与破骨细胞活化密切相关;BCBM的临床治疗策略包括骨改良药物、分子靶向治疗、免疫疗法等;中药单体及复方制剂能够上调OPG表达抑制破骨细胞活化,并阻断RANKL介导的核因子-κB信号通路激活,从而抑制BCBM病理进程。然而中药的临床应用仍受限于药动学特征的不确定性、质量标准不完善及疗效差异等因素。通过阐述BCBM中OPG/RANK/RANKL信号通路的调控机制,为中药治疗策略的制定提供理论依据。

乳腺癌骨转移(breast cancer bone metastasis,BCBM)是乳腺癌常见并发症,容易引起骨痛、病理性骨折和高钙血症等。骨保护素(osteoprotegerin,OPG)/核因子-κB受体活化因子(receptor activator of nuclear factor-κB,RANK)/RANK配体(RANK ligand,RANKL)信号通路在BCBM的发生发展中具有重要作用。研究表明,该信号通路与破骨细胞活化密切相关;BCBM的临床治疗策略包括骨改良药物、分子靶向治疗、免疫疗法等;中药单体及复方制剂能够上调OPG表达抑制破骨细胞活化,并阻断RANKL介导的核因子-κB信号通路激活,从而抑制BCBM病理进程。然而中药的临床应用仍受限于药动学特征的不确定性、质量标准不完善及疗效差异等因素。通过阐述BCBM中OPG/RANK/RANKL信号通路的调控机制,为中药治疗策略的制定提供理论依据。

2026,57(4):1506-1519, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.026

摘要:

阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease,AD)是一种慢性神经退行性疾病。AD发病机制复杂,且临床缺乏有效治疗药物。石菖蒲Acori Tatarinowii Rhizoma在临床防治AD的单味药使用频次中位居榜首,具有醒神益智、开窍豁痰的功效。通过系统整合AD病理机制研究进展,总结了石菖蒲的活性成分(包括挥发性成分、生物碱、有机酸、萜类)及其防治AD的作用机制。发现石菖蒲及其活性成分可通过抗神经炎症、抑制氧化应激、改善胆碱能系统、修复血脑屏障等多途径发挥防治AD的作用,阐明了其多成分、多靶点治疗AD的优势。为石菖蒲的后续临床合理应用提供了理论支撑,并为深入探究其现代作用机制提供了新的研究思路。

阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease,AD)是一种慢性神经退行性疾病。AD发病机制复杂,且临床缺乏有效治疗药物。石菖蒲Acori Tatarinowii Rhizoma在临床防治AD的单味药使用频次中位居榜首,具有醒神益智、开窍豁痰的功效。通过系统整合AD病理机制研究进展,总结了石菖蒲的活性成分(包括挥发性成分、生物碱、有机酸、萜类)及其防治AD的作用机制。发现石菖蒲及其活性成分可通过抗神经炎症、抑制氧化应激、改善胆碱能系统、修复血脑屏障等多途径发挥防治AD的作用,阐明了其多成分、多靶点治疗AD的优势。为石菖蒲的后续临床合理应用提供了理论支撑,并为深入探究其现代作用机制提供了新的研究思路。

2026,57(4):1520-1527, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.027

摘要:

黄芩Scutellariae Radix作为传统中药材,其提取物及主要活性成分黄芩苷已成为现代中药制剂中不可或缺的重要原料。综述黄芩提取物与黄芩苷的制备工艺、质量标准、监管政策及在中成药中的应用现状。黄芩提取物按中药提取物备案管理,仅能用于口服中成药;黄芩苷则作为化学原料药进行关联审评,其应用范围更广,除口服中成药外,还可用于注射剂、滴眼液等剂型。黄芩提取物和黄芩苷原料药均是以黄芩苷为主要成分的混合物,但质量标准均以单一黄芩苷为质控指标。含黄芩提取物、黄芩苷的中成药很多纳入医保目录和非处方药目录,说明了黄芩苷作为中成药原料的重要性。为了保证用药安全有效,尤其是针对注射用黄芩苷原料,未来应进一步强化外源污染物控制并建立多组分全面质量控制体系。

黄芩Scutellariae Radix作为传统中药材,其提取物及主要活性成分黄芩苷已成为现代中药制剂中不可或缺的重要原料。综述黄芩提取物与黄芩苷的制备工艺、质量标准、监管政策及在中成药中的应用现状。黄芩提取物按中药提取物备案管理,仅能用于口服中成药;黄芩苷则作为化学原料药进行关联审评,其应用范围更广,除口服中成药外,还可用于注射剂、滴眼液等剂型。黄芩提取物和黄芩苷原料药均是以黄芩苷为主要成分的混合物,但质量标准均以单一黄芩苷为质控指标。含黄芩提取物、黄芩苷的中成药很多纳入医保目录和非处方药目录,说明了黄芩苷作为中成药原料的重要性。为了保证用药安全有效,尤其是针对注射用黄芩苷原料,未来应进一步强化外源污染物控制并建立多组分全面质量控制体系。

2026,57(4):1528-1537, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.028

摘要:

皮肤光老化是因长期紫外线辐射引起的一种皮肤损伤,临床表现主要包括皱纹形成、色素沉着、皮肤弹性减弱,甚至可进展为癌前病变。在治疗皮肤光老化方面,传统药物制剂常存在透皮性能差、靶向能力弱及药物滞留时间短等问题。近年来,以酚酸类、多糖、皂苷等活性成分为基础构建的智能响应型水凝胶,为皮肤光老化的修复提供了新型治疗策略。此类水凝胶不仅能负载具备抗氧化、抗炎及促进胶原合成等功能活性成分,还可对光老化皮肤的微环境产生自主响应,从而实现药物的精准递送。通过系统综述智能响应型水凝胶的响应机制及其在皮肤光老化治疗中的研究进展,为开发高效、精准的外用制剂并推动其在该领域的应用提供新思路与理论参考。

皮肤光老化是因长期紫外线辐射引起的一种皮肤损伤,临床表现主要包括皱纹形成、色素沉着、皮肤弹性减弱,甚至可进展为癌前病变。在治疗皮肤光老化方面,传统药物制剂常存在透皮性能差、靶向能力弱及药物滞留时间短等问题。近年来,以酚酸类、多糖、皂苷等活性成分为基础构建的智能响应型水凝胶,为皮肤光老化的修复提供了新型治疗策略。此类水凝胶不仅能负载具备抗氧化、抗炎及促进胶原合成等功能活性成分,还可对光老化皮肤的微环境产生自主响应,从而实现药物的精准递送。通过系统综述智能响应型水凝胶的响应机制及其在皮肤光老化治疗中的研究进展,为开发高效、精准的外用制剂并推动其在该领域的应用提供新思路与理论参考。

2026,57(4):1538-1545, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.029

摘要:

作为大宗常用中药材白术Atractylodis Macrocephalae Rhizoma药用历史久、应用广,具有健脾益气、燥湿利水等作用。其炮制始于南北朝,历经多代形成10余种炮制方法,主要以切制、炒制为主,其中生白术、麸炒白术沿用至今。当前白术药材质量检测依据主要为《中国药典》及地方标准,通过多指标控制质量,但是多以成分指标为主,脱离临床,且饮片标准与药材标准高度重合、缺乏饮片特色。通过综述本草古籍、炮制专著、历版《中国药典》、地方炮规及现代文献,对白术的炮制历史沿革、质量控制标准、质量控制技术手段等进行梳理,为白术质量控制标准的完善及优质优效白术的生产提供理论依据。

作为大宗常用中药材白术Atractylodis Macrocephalae Rhizoma药用历史久、应用广,具有健脾益气、燥湿利水等作用。其炮制始于南北朝,历经多代形成10余种炮制方法,主要以切制、炒制为主,其中生白术、麸炒白术沿用至今。当前白术药材质量检测依据主要为《中国药典》及地方标准,通过多指标控制质量,但是多以成分指标为主,脱离临床,且饮片标准与药材标准高度重合、缺乏饮片特色。通过综述本草古籍、炮制专著、历版《中国药典》、地方炮规及现代文献,对白术的炮制历史沿革、质量控制标准、质量控制技术手段等进行梳理,为白术质量控制标准的完善及优质优效白术的生产提供理论依据。

2026,57(4):1546-1558, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.030

摘要:

炎症性肠病(inflammatory bowel disease,IBD)是一种胃肠道慢性复发性非特异性疾病,发病机制尚不明确,目前尚无根治性疗法。黄连Coptidis Rhizoma作为多成分的天然传统中药,凭借其丰富的化学成分和独特的药理活性,在IBD治疗中展现出多靶点、多途径的调控优势。其核心活性成分为异喹啉类生物碱,包括小檗碱(berberine)、黄连碱(coptisine)、巴马汀(palmatine)、小檗红碱(berberrubine)等。此外,黄连还含有黄酮类、木脂素、有机酸、多糖、萜类化合物等多种活性成分,共同发挥清热燥湿、泻火解毒的功效。现代药理学研究证实黄连及其有效成分可通过抗氧化应激、抗炎、免疫调节、保护肠黏膜屏障、调节肠道菌群、调控糖代谢、胆碱能系统调节等机制对IBD产生治疗作用,通过对近年来黄连及其有效成分对IBD治疗的作用机制及应用进行综述,为黄连在IBD临床标准化制剂开发提供参考。

炎症性肠病(inflammatory bowel disease,IBD)是一种胃肠道慢性复发性非特异性疾病,发病机制尚不明确,目前尚无根治性疗法。黄连Coptidis Rhizoma作为多成分的天然传统中药,凭借其丰富的化学成分和独特的药理活性,在IBD治疗中展现出多靶点、多途径的调控优势。其核心活性成分为异喹啉类生物碱,包括小檗碱(berberine)、黄连碱(coptisine)、巴马汀(palmatine)、小檗红碱(berberrubine)等。此外,黄连还含有黄酮类、木脂素、有机酸、多糖、萜类化合物等多种活性成分,共同发挥清热燥湿、泻火解毒的功效。现代药理学研究证实黄连及其有效成分可通过抗氧化应激、抗炎、免疫调节、保护肠黏膜屏障、调节肠道菌群、调控糖代谢、胆碱能系统调节等机制对IBD产生治疗作用,通过对近年来黄连及其有效成分对IBD治疗的作用机制及应用进行综述,为黄连在IBD临床标准化制剂开发提供参考。

2026,57(4):1559-1569, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.031

摘要:

中药药效成分自组装已被研究证实存在于汤剂中,保证了传统汤剂药效成分的有效性,提高了生物利用度,且有增效减毒的作用。挥发油作为一类重要的药效成分,被广泛应用于中药解表、化湿、开窍、理气等方剂。尽管挥发油具有易挥发的特点,但其在汤剂煎煮过程中并未完全挥发而继续发挥药效,这一现象暗示挥发油在复杂汤剂体系中可能通过与其他成分的自组装形成了“油-活性分子”配合体,实现了挥发油分子的稳定化。基于中药分子自组装理论,“配伍组合体”的稳定状态可能与挥发油结构、多种成分相互作用以及溶液状态有关。基于中药自组装领域的研究现状与挑战,聚焦于汤剂共煎体系中所存在的“油-活性分子”配合体,旨在阐明其自组装的活性成分、作用力与调控策略,并系统探讨自组装技术应用于中药挥发油稳定化的潜力与进展。

中药药效成分自组装已被研究证实存在于汤剂中,保证了传统汤剂药效成分的有效性,提高了生物利用度,且有增效减毒的作用。挥发油作为一类重要的药效成分,被广泛应用于中药解表、化湿、开窍、理气等方剂。尽管挥发油具有易挥发的特点,但其在汤剂煎煮过程中并未完全挥发而继续发挥药效,这一现象暗示挥发油在复杂汤剂体系中可能通过与其他成分的自组装形成了“油-活性分子”配合体,实现了挥发油分子的稳定化。基于中药分子自组装理论,“配伍组合体”的稳定状态可能与挥发油结构、多种成分相互作用以及溶液状态有关。基于中药自组装领域的研究现状与挑战,聚焦于汤剂共煎体系中所存在的“油-活性分子”配合体,旨在阐明其自组装的活性成分、作用力与调控策略,并系统探讨自组装技术应用于中药挥发油稳定化的潜力与进展。

2026,57(4):1570-1582, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.032

摘要:

创面愈合是一个由多种细胞与因子调控、涉及多条信号通路的复杂生物学过程。愈合延迟、迁延不愈及瘢痕过度增生等问题严重影响患者生活质量,提升愈合速度与美学效果已成为临床研究的重点。紫草Arnebiae Radix作为凉血活血、解毒生肌的重要药物,自古即广泛应用于疮疡溃烂、烧烫伤等创面治疗。现代研究表明,其主要活性成分为萘醌类、多糖类及酚酸类化合物具有抗炎、抗菌、抗氧化、免疫调节、促进血管生成与再上皮化等多重药理作用。在创面愈合过程中,紫草可通过多靶点、多阶段调控炎症反应,促进肉芽组织成熟,加速上皮再生,并改善瘢痕结构,从而全面促进创面愈合。系统梳理紫草及其外用制剂在创面愈合各阶段的作用机制,并对其传统与现代剂型进行综述,以期为紫草在创面愈合领域的深入研究与临床应用提供参考。

创面愈合是一个由多种细胞与因子调控、涉及多条信号通路的复杂生物学过程。愈合延迟、迁延不愈及瘢痕过度增生等问题严重影响患者生活质量,提升愈合速度与美学效果已成为临床研究的重点。紫草Arnebiae Radix作为凉血活血、解毒生肌的重要药物,自古即广泛应用于疮疡溃烂、烧烫伤等创面治疗。现代研究表明,其主要活性成分为萘醌类、多糖类及酚酸类化合物具有抗炎、抗菌、抗氧化、免疫调节、促进血管生成与再上皮化等多重药理作用。在创面愈合过程中,紫草可通过多靶点、多阶段调控炎症反应,促进肉芽组织成熟,加速上皮再生,并改善瘢痕结构,从而全面促进创面愈合。系统梳理紫草及其外用制剂在创面愈合各阶段的作用机制,并对其传统与现代剂型进行综述,以期为紫草在创面愈合领域的深入研究与临床应用提供参考。

2026,57(4):1583-1591, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.033

摘要:

微波炮制技术提出近40年,已在30余种中药中开展了工艺研究,具有能量集中、加热高效、节能卫生等优势,逐步成为替代传统火制及水火共制方法的新途径。随着工业微波设备的普及与智能化,该技术产业化条件日趋成熟,但规模化应用仍面临多重瓶颈。系统阐述了微波炮制的基本原理,重点分析了微波加热均匀性的影响因素,剖析了该技术产业化进程中仍存在的关键瓶颈。在此基础上,提出深化微波与药材相互作用机制研究、开发专用微波炮制设备与智能控制系统、建立基于多物理场仿真的炮制工艺放大方法、构建适应微波炮制特点的质量评价体系等解决路径。同时,从中药饮片监管科学视角出发,结合国家政策导向,提出完善相关标准与规范体系的监管建议,以期推动微波炮制技术在中药炮制领域的科学化、规范化应用,促进中药炮制的传承、创新与产业转化。

微波炮制技术提出近40年,已在30余种中药中开展了工艺研究,具有能量集中、加热高效、节能卫生等优势,逐步成为替代传统火制及水火共制方法的新途径。随着工业微波设备的普及与智能化,该技术产业化条件日趋成熟,但规模化应用仍面临多重瓶颈。系统阐述了微波炮制的基本原理,重点分析了微波加热均匀性的影响因素,剖析了该技术产业化进程中仍存在的关键瓶颈。在此基础上,提出深化微波与药材相互作用机制研究、开发专用微波炮制设备与智能控制系统、建立基于多物理场仿真的炮制工艺放大方法、构建适应微波炮制特点的质量评价体系等解决路径。同时,从中药饮片监管科学视角出发,结合国家政策导向,提出完善相关标准与规范体系的监管建议,以期推动微波炮制技术在中药炮制领域的科学化、规范化应用,促进中药炮制的传承、创新与产业转化。

2026,57(4):1592-1596, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2026.04.034

摘要:

江西省医疗机构中药制剂备案技术审评已有一定的技术审评标准和实践案例,对技术审评要求进行更深入的商榷和完善显得尤为重要。旨在深入探讨医疗机构中药制剂备案技术审评有关要求,为有效规范医疗机构中药制剂备案技术审评提供科学、合理的参考依据。通过对近5年来127件注册及备案申报项目的梳理及分析,包括传统工艺配制中药制剂的临床需求、医疗机构制剂发展面临的挑战以及技术审评对制剂发展的引导作用等方面展开分析,重点对技术审评要点(即处方组成、制备工艺、质量标准等)进行深入剖析,以期使药品技术审评要点在细化申报材料内容、规范注册申报资料完整性、统一审评审批尺度、提升注册(备案)技术审评能力等方面发挥更大作用。因此,合理的注册(备案)技术审评要点对于完善医疗机构制剂注册(备案)管理至关重要,能够引导医疗机构提升中药制剂研发水平,规范注册申报要求,保障制剂的安全性与有效性,促进医疗机构中药制剂的健康发展。

江西省医疗机构中药制剂备案技术审评已有一定的技术审评标准和实践案例,对技术审评要求进行更深入的商榷和完善显得尤为重要。旨在深入探讨医疗机构中药制剂备案技术审评有关要求,为有效规范医疗机构中药制剂备案技术审评提供科学、合理的参考依据。通过对近5年来127件注册及备案申报项目的梳理及分析,包括传统工艺配制中药制剂的临床需求、医疗机构制剂发展面临的挑战以及技术审评对制剂发展的引导作用等方面展开分析,重点对技术审评要点(即处方组成、制备工艺、质量标准等)进行深入剖析,以期使药品技术审评要点在细化申报材料内容、规范注册申报资料完整性、统一审评审批尺度、提升注册(备案)技术审评能力等方面发挥更大作用。因此,合理的注册(备案)技术审评要点对于完善医疗机构制剂注册(备案)管理至关重要,能够引导医疗机构提升中药制剂研发水平,规范注册申报要求,保障制剂的安全性与有效性,促进医疗机构中药制剂的健康发展。

快速检索

过刊检索

全选反选导出

显示模式:

2013,44(2):199-202, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2013.02.016

摘要:

目的 观察雷公藤甲素脂质体透皮制剂对II型胶原诱发的关节炎(CIA)的影响及不良反应。方法 制备CIA小鼠模型。造模后小鼠随机分为模型组、雷公藤片剂对照组、雷公藤甲素脂质体透皮制剂(简称透皮制剂)高、中、低剂量(200、100、50 mg/kg)组。免疫组化法计数滑膜血管翳数目;检测血清丙氨酸转氨酶(ALT)和尿素氮(BUN)水平;观察小鼠心、肝、肾、胃病理组织学改变。结果 与模型组比较,透皮制剂高剂量组和雷公藤片剂组滑膜增生血管翳数量显著减少(P<0.01)。与模型组比较,雷公藤片剂组小鼠血清ALT和BUN水平显著升高(P<0.01);透皮制剂高、中、低剂量组小鼠血清ALT和BUN水平较雷公藤片剂组显著降低(P<0.01)。雷公藤片剂组小鼠显示明显的心、肝、肾、胃细胞及组织损伤;透皮制剂高剂量组小鼠心、肝、肾、胃均未发现明显的病理改变。结论 雷公藤甲素脂质体透皮制剂高剂量和雷公藤片剂均具有抗CIA的作用;雷公藤甲素脂质体透皮制剂具有较高的生物活性,与口服给药的作用相当,且明显减少大剂量口服给药所产生的不良反应。

目的 观察雷公藤甲素脂质体透皮制剂对II型胶原诱发的关节炎(CIA)的影响及不良反应。方法 制备CIA小鼠模型。造模后小鼠随机分为模型组、雷公藤片剂对照组、雷公藤甲素脂质体透皮制剂(简称透皮制剂)高、中、低剂量(200、100、50 mg/kg)组。免疫组化法计数滑膜血管翳数目;检测血清丙氨酸转氨酶(ALT)和尿素氮(BUN)水平;观察小鼠心、肝、肾、胃病理组织学改变。结果 与模型组比较,透皮制剂高剂量组和雷公藤片剂组滑膜增生血管翳数量显著减少(P<0.01)。与模型组比较,雷公藤片剂组小鼠血清ALT和BUN水平显著升高(P<0.01);透皮制剂高、中、低剂量组小鼠血清ALT和BUN水平较雷公藤片剂组显著降低(P<0.01)。雷公藤片剂组小鼠显示明显的心、肝、肾、胃细胞及组织损伤;透皮制剂高剂量组小鼠心、肝、肾、胃均未发现明显的病理改变。结论 雷公藤甲素脂质体透皮制剂高剂量和雷公藤片剂均具有抗CIA的作用;雷公藤甲素脂质体透皮制剂具有较高的生物活性,与口服给药的作用相当,且明显减少大剂量口服给药所产生的不良反应。

摘要:

目的 对连接黑三棱初生代谢及次生代谢途径的关键酶苯丙氨酸解氨酶(Phenylalanine ammonia lyase,PAL),进行基因全长的克隆和生物学信息分析。方法 以黑三棱总RNA为模板,采用同源克隆法和RACE技术克隆黑三棱PAL基因的cDNA全长,并通过DNAMAN软件和ExPASy在线分析等方法对其生物信息学进行分析。结果 获得黑三棱PAL基因全长cDNA,GenBank注册号为KF633470,序列分析表明,所克隆的cDNA全长为2 413 bp,包含一个2 151 bp的开放阅读框架,编码716个氨基酸的蛋白。预测该蛋白的相对分子质量为1.98×105,等电点为4.84,无信号肽,含有PAL酶活性中心序列GTITASGDLVPLSYIAG。结论 首次克隆并获得黑三棱PAL基因全长cDNA,为黑三棱药效成分生源合成途径的阐明和改善中药材品质提供科学依据。

目的 对连接黑三棱初生代谢及次生代谢途径的关键酶苯丙氨酸解氨酶(Phenylalanine ammonia lyase,PAL),进行基因全长的克隆和生物学信息分析。方法 以黑三棱总RNA为模板,采用同源克隆法和RACE技术克隆黑三棱PAL基因的cDNA全长,并通过DNAMAN软件和ExPASy在线分析等方法对其生物信息学进行分析。结果 获得黑三棱PAL基因全长cDNA,GenBank注册号为KF633470,序列分析表明,所克隆的cDNA全长为2 413 bp,包含一个2 151 bp的开放阅读框架,编码716个氨基酸的蛋白。预测该蛋白的相对分子质量为1.98×105,等电点为4.84,无信号肽,含有PAL酶活性中心序列GTITASGDLVPLSYIAG。结论 首次克隆并获得黑三棱PAL基因全长cDNA,为黑三棱药效成分生源合成途径的阐明和改善中药材品质提供科学依据。

摘要:

目的 分离珍稀濒危药用植物铁皮石斛咖啡酰辅酶A氧甲基转移酶(caffeoyl CoA O-methyltransferase,CCoAOMT)基因(DoOMT)并进行生物信息学和表达模式分析。方法 采用RT-PCR和RACE技术获基因cDNA全长;利用生物信息学软件预测蛋白的理化性质、结构域和三维建模等分子特性;用DNASTAR 6.0和MEGA 4.0分别进行氨基酸多序列比对和进化关系分析;借助实时定量PCR检测基因表达模式。结果 分离到DoOMT(GenBank注册号KF876839),cDNA全长1 005 bp,编码一条由239个氨基酸组成的多肽,相对分子质量为2.708×104,等电点5.03;DoOMT蛋白不含跨膜域和信号肽,具有氧甲基转移酶family 3、甲基转移酶的保守结构域(13~238、31~238)和8个保守基序;DoOMT与植物CCoAOMTs蛋白一致性为49.4%~78.7%,所在分支隶属于CCoAOMTs分子进化的1b类群,与单子叶植物香草亲缘关系最近;DoOMT基因转录本在石斛根、茎、叶器官中为组成型表达,茎中相对表达量较高,为叶中的4.562倍,根和叶中无显著差异。结论 铁皮石斛咖啡酰辅酶A氧甲基转移酶基因DoOMT的分子特征为进一步研究其在铁皮石斛次生代谢和生长发育过程中的作用奠定基础。

目的 分离珍稀濒危药用植物铁皮石斛咖啡酰辅酶A氧甲基转移酶(caffeoyl CoA O-methyltransferase,CCoAOMT)基因(DoOMT)并进行生物信息学和表达模式分析。方法 采用RT-PCR和RACE技术获基因cDNA全长;利用生物信息学软件预测蛋白的理化性质、结构域和三维建模等分子特性;用DNASTAR 6.0和MEGA 4.0分别进行氨基酸多序列比对和进化关系分析;借助实时定量PCR检测基因表达模式。结果 分离到DoOMT(GenBank注册号KF876839),cDNA全长1 005 bp,编码一条由239个氨基酸组成的多肽,相对分子质量为2.708×104,等电点5.03;DoOMT蛋白不含跨膜域和信号肽,具有氧甲基转移酶family 3、甲基转移酶的保守结构域(13~238、31~238)和8个保守基序;DoOMT与植物CCoAOMTs蛋白一致性为49.4%~78.7%,所在分支隶属于CCoAOMTs分子进化的1b类群,与单子叶植物香草亲缘关系最近;DoOMT基因转录本在石斛根、茎、叶器官中为组成型表达,茎中相对表达量较高,为叶中的4.562倍,根和叶中无显著差异。结论 铁皮石斛咖啡酰辅酶A氧甲基转移酶基因DoOMT的分子特征为进一步研究其在铁皮石斛次生代谢和生长发育过程中的作用奠定基础。

摘要:

摘 要:目的 对24份不同产地石斛属样品的遗传多样性和亲缘关系进行分析。方法 采用ISSR分子标记技术和非加权平均距离法(UPGMA)对24份石斛属样品进行遗传多样性和聚类分析。结果 从100条ISSR引物中共筛选出6条多态性稳定、清晰的引物, 24份石斛样品共扩增出847个DNA片段,平均每个引物扩增出141个DNA片段,其多态性为100%。结论 24份不同产地石斛样品被划分为6个类群,遗传多样性非常丰富。

摘 要:目的 对24份不同产地石斛属样品的遗传多样性和亲缘关系进行分析。方法 采用ISSR分子标记技术和非加权平均距离法(UPGMA)对24份石斛属样品进行遗传多样性和聚类分析。结果 从100条ISSR引物中共筛选出6条多态性稳定、清晰的引物, 24份石斛样品共扩增出847个DNA片段,平均每个引物扩增出141个DNA片段,其多态性为100%。结论 24份不同产地石斛样品被划分为6个类群,遗传多样性非常丰富。

摘要:

目的 分析根腐病三七根内细菌的多样性。方法 用牛肉膏蛋白胨培养基分离根腐病三七根内的细菌,经细菌通用引物27F/1492R扩增16S rDNA后,分别用Rsa I和Hin6 I限制性内切酶对扩增产物进行酶切,结合限制性片段长度多态性(RFLP)分析方法和DNA测序技术,对分离自根腐病三七根内的细菌进行初步鉴定。结果 根腐病三七根内的细菌分属于8个类群,依占总菌数的比例分别是芽孢杆菌属Bacillus 22.47%、无色杆菌属Achromobacter 5.62%、寡养单胞菌属Stenotrophomonas 5.62%、类芽孢杆菌属Paenibacillus 4.49%、鞘氨醇杆菌属Sphingobacterium 1.12%、苍白杆菌属Ochrobactrum 1.12%、不动杆菌属Acinetobacter 1.12%及肠杆菌科的一些属58.43%。结论 泛菌属和芽孢杆菌属是根腐病三七根中的两大优势细菌类群。

目的 分析根腐病三七根内细菌的多样性。方法 用牛肉膏蛋白胨培养基分离根腐病三七根内的细菌,经细菌通用引物27F/1492R扩增16S rDNA后,分别用Rsa I和Hin6 I限制性内切酶对扩增产物进行酶切,结合限制性片段长度多态性(RFLP)分析方法和DNA测序技术,对分离自根腐病三七根内的细菌进行初步鉴定。结果 根腐病三七根内的细菌分属于8个类群,依占总菌数的比例分别是芽孢杆菌属Bacillus 22.47%、无色杆菌属Achromobacter 5.62%、寡养单胞菌属Stenotrophomonas 5.62%、类芽孢杆菌属Paenibacillus 4.49%、鞘氨醇杆菌属Sphingobacterium 1.12%、苍白杆菌属Ochrobactrum 1.12%、不动杆菌属Acinetobacter 1.12%及肠杆菌科的一些属58.43%。结论 泛菌属和芽孢杆菌属是根腐病三七根中的两大优势细菌类群。

摘要:

目的 为旋覆花属8种药用植物的分子鉴定提供依据。方法 本研究对4种旋覆花属药用植物的8个样本ITS2序列进行PCR扩增和测序,同时从GenBank下载13个样本。用MEGA5.0计算其种间、种内的K2P距离,各序列变异位点并进行聚类分析。结果 旋覆花属8种药用植物ITS2的长度为210~212 bp,变异位点为60个;旋覆花药材2种不同来源药用植物有3个变异位点,与其他同属6种植物有13~43个变异位点;构建的系统发育树显示旋覆花药材的不同基原样本各聚为一支,能很好与其他6种植物区分;旋覆花Inula japonica、欧亚旋覆花I. britannica、总状土木香I. racemosa、土木香I. helenium4个物种的遗传距离值远小于与羊耳菊I. cappa、赤茎羊耳菊I. rubricaulis、显脉旋覆花I. nervosa、泽兰羊耳菊I. eupatoerioides 4个物种的遗传距离值。结论 ITS2序列能够为旋覆花属8种药用植物的鉴定和Flora of China对羊耳菊、赤茎羊耳菊、显脉旋覆花、泽兰羊耳菊分类修订提供一定的分子证据。

目的 为旋覆花属8种药用植物的分子鉴定提供依据。方法 本研究对4种旋覆花属药用植物的8个样本ITS2序列进行PCR扩增和测序,同时从GenBank下载13个样本。用MEGA5.0计算其种间、种内的K2P距离,各序列变异位点并进行聚类分析。结果 旋覆花属8种药用植物ITS2的长度为210~212 bp,变异位点为60个;旋覆花药材2种不同来源药用植物有3个变异位点,与其他同属6种植物有13~43个变异位点;构建的系统发育树显示旋覆花药材的不同基原样本各聚为一支,能很好与其他6种植物区分;旋覆花Inula japonica、欧亚旋覆花I. britannica、总状土木香I. racemosa、土木香I. helenium4个物种的遗传距离值远小于与羊耳菊I. cappa、赤茎羊耳菊I. rubricaulis、显脉旋覆花I. nervosa、泽兰羊耳菊I. eupatoerioides 4个物种的遗传距离值。结论 ITS2序列能够为旋覆花属8种药用植物的鉴定和Flora of China对羊耳菊、赤茎羊耳菊、显脉旋覆花、泽兰羊耳菊分类修订提供一定的分子证据。

2013,44(7):829-833, DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2013.07.011

摘要:

目的 探讨全国范围内白花蛇舌草注射液物质基础的差异性。方法 采用超高效液相色谱-四级杆-飞行时间串联质谱(UPLC-QTOF-MS)对16批样品进行测定,对采集的数据以保留时间和质荷比作为变量,进行主成分分析(PCA)。结果 通过PCA发现不同企业生产的样品自身差异较小,相互之间差异较大;通过载荷图分析筛选出对分组影响比较大的7种标记物。结论 全国范围内不同厂家生产的白花蛇舌草注射液不仅颜色差异较大,其内在的物质基础也存在明显的差异,这种差异主要体现在黄酮类和有机酸类成分的量上。

目的 探讨全国范围内白花蛇舌草注射液物质基础的差异性。方法 采用超高效液相色谱-四级杆-飞行时间串联质谱(UPLC-QTOF-MS)对16批样品进行测定,对采集的数据以保留时间和质荷比作为变量,进行主成分分析(PCA)。结果 通过PCA发现不同企业生产的样品自身差异较小,相互之间差异较大;通过载荷图分析筛选出对分组影响比较大的7种标记物。结论 全国范围内不同厂家生产的白花蛇舌草注射液不仅颜色差异较大,其内在的物质基础也存在明显的差异,这种差异主要体现在黄酮类和有机酸类成分的量上。

摘要:

摘 要:目的 获得白花丹参丙酮酸脱羧酶全长基因,分析该基因在白花丹参不同组织部位,以及缺氧胁迫处理后的该基因表达差异。方法 利用cDNA文库筛选获得丙酮酸脱羧酶SmPDC基因全长,利用半定量RT-PCR,分析SmPDC基因在白花丹参不同部位的表达情况,及缺氧处理条件下的表达情况。结果 获得的SmPDC基因由2 190个核苷酸组成,编码605个氨基酸,蛋白相对分子质量约6.485×104,等电点pI 5.49;半定量RT-PCR检测,该基因在丹参的根中表达量最高,其次是茎和叶;缺氧胁迫处理会诱导该基因的表达,随胁迫时间延长表达量逐渐增加。结论 白花丹参SmPDC基因是PDC家族新成员,其功能与植物耐缺氧代谢途径有关。

摘 要:目的 获得白花丹参丙酮酸脱羧酶全长基因,分析该基因在白花丹参不同组织部位,以及缺氧胁迫处理后的该基因表达差异。方法 利用cDNA文库筛选获得丙酮酸脱羧酶SmPDC基因全长,利用半定量RT-PCR,分析SmPDC基因在白花丹参不同部位的表达情况,及缺氧处理条件下的表达情况。结果 获得的SmPDC基因由2 190个核苷酸组成,编码605个氨基酸,蛋白相对分子质量约6.485×104,等电点pI 5.49;半定量RT-PCR检测,该基因在丹参的根中表达量最高,其次是茎和叶;缺氧胁迫处理会诱导该基因的表达,随胁迫时间延长表达量逐渐增加。结论 白花丹参SmPDC基因是PDC家族新成员,其功能与植物耐缺氧代谢途径有关。

摘要:

目的 分析14种山药种质ITS序列,为山药种质资源分子鉴别和进化关系研究提供依据。方法 PCR克隆扩增ITS序列并进行双向测序,Clustal X(v1.83)软件进行序列比对,Mega(v4.1)计算序列核苷酸比例及遗传距离,并构建邻接树(Neighbor-joining tree,NJ Tree)和最大简约树(Maximum parsimony tree,MP Tree)。结果 14种山药种质ITS序列全长为558~594 bp,其中ITS1长度为141~165 bp,ITS2长度为146~158 bp;ITS序列存在大量的转换、颠换,转化/颠换比率为5.347,ITS1和ITS2序列均显示102个变异位点;14种山药种质K2-P遗传距离为0~0.517 2;薯蓣Dioscorea opposita、褐苞薯蓣Dioscorea persimilis、日本薯蓣Dioscore japonica关系亲密,组成单一支系;参薯Dioscorea alata与山薯Dioscorea fordii关系亲密,聚为另一分支,并位于发育树基部。结论 ITS序列系统树为澄清山药类资源进化关系奠定了基础,序列中丰富的变异位点为多基原山药鉴别提供了科学依据。

目的 分析14种山药种质ITS序列,为山药种质资源分子鉴别和进化关系研究提供依据。方法 PCR克隆扩增ITS序列并进行双向测序,Clustal X(v1.83)软件进行序列比对,Mega(v4.1)计算序列核苷酸比例及遗传距离,并构建邻接树(Neighbor-joining tree,NJ Tree)和最大简约树(Maximum parsimony tree,MP Tree)。结果 14种山药种质ITS序列全长为558~594 bp,其中ITS1长度为141~165 bp,ITS2长度为146~158 bp;ITS序列存在大量的转换、颠换,转化/颠换比率为5.347,ITS1和ITS2序列均显示102个变异位点;14种山药种质K2-P遗传距离为0~0.517 2;薯蓣Dioscorea opposita、褐苞薯蓣Dioscorea persimilis、日本薯蓣Dioscore japonica关系亲密,组成单一支系;参薯Dioscorea alata与山薯Dioscorea fordii关系亲密,聚为另一分支,并位于发育树基部。结论 ITS序列系统树为澄清山药类资源进化关系奠定了基础,序列中丰富的变异位点为多基原山药鉴别提供了科学依据。

摘要:

摘 要:目的 在不同海拔进行当归Angelica sinensis生态适应性实验,探索影响当归阿魏酸积累的关键因子。方法 通过田间实验测定当归阿魏酸量的变化和生理生化指标、光合参数、生态因子。结果 当归根中阿魏酸量随海拔升高而增加,且海拔2 780 m处理比海拔2 360 m处理高14.5%,差异显著(P<0.05)。分析影响当归阿魏酸积累的关键因子表明,降雨量(r=0.898 8)和温度(r=?0.799 1)是关键生态因子,可溶性糖(r=?0.974 9)和超氧化物歧化酶(SOD)(r=?0.840 8)是关键生理生化因子,湿度(r=0.969 9)和光合活性辐射(r=0.946 7)是关键光合参数因子。结论 适当升高种植海拔,增加降雨量和湿度,降低温度和可溶性糖量均有利于当归中阿魏酸的转化积累。

摘 要:目的 在不同海拔进行当归Angelica sinensis生态适应性实验,探索影响当归阿魏酸积累的关键因子。方法 通过田间实验测定当归阿魏酸量的变化和生理生化指标、光合参数、生态因子。结果 当归根中阿魏酸量随海拔升高而增加,且海拔2 780 m处理比海拔2 360 m处理高14.5%,差异显著(P<0.05)。分析影响当归阿魏酸积累的关键因子表明,降雨量(r=0.898 8)和温度(r=?0.799 1)是关键生态因子,可溶性糖(r=?0.974 9)和超氧化物歧化酶(SOD)(r=?0.840 8)是关键生理生化因子,湿度(r=0.969 9)和光合活性辐射(r=0.946 7)是关键光合参数因子。结论 适当升高种植海拔,增加降雨量和湿度,降低温度和可溶性糖量均有利于当归中阿魏酸的转化积累。

摘要:

目的 建立测定金银花药材中新绿原酸、绿原酸、隐绿原酸、咖啡酸、异绿原酸A、异绿原酸B、异绿原酸C、断氧化马钱子苷8种成分的HPLC方法。方法 采用RP-HPLC法,色谱柱为Luna 5 μ C18柱(250 mm×4.6 mm,5 μm);流动相为甲醇-0.1%磷酸水溶液,梯度洗脱,0~20 min,12%~30% A;20~60 min,30%~50% A,体积流量1.0 mL/min;检测波长237、324 nm,柱温30 ℃。结果 8种成分均达到基线分离,各成分均有较宽的线性范围和良好的线性关系(r>0.999 9);回收率在98.72%~102.50%。结论 本方法准确灵敏、重复性好,能较全面地评价金银花药材的质量。

目的 建立测定金银花药材中新绿原酸、绿原酸、隐绿原酸、咖啡酸、异绿原酸A、异绿原酸B、异绿原酸C、断氧化马钱子苷8种成分的HPLC方法。方法 采用RP-HPLC法,色谱柱为Luna 5 μ C18柱(250 mm×4.6 mm,5 μm);流动相为甲醇-0.1%磷酸水溶液,梯度洗脱,0~20 min,12%~30% A;20~60 min,30%~50% A,体积流量1.0 mL/min;检测波长237、324 nm,柱温30 ℃。结果 8种成分均达到基线分离,各成分均有较宽的线性范围和良好的线性关系(r>0.999 9);回收率在98.72%~102.50%。结论 本方法准确灵敏、重复性好,能较全面地评价金银花药材的质量。

摘要:

目的 研究不同培养条件对铁皮石斛类原球茎在生物反应器中培养的影响。方法 采用接种量、通气量、蔗糖浓度、光照强度等单因素试验设计,烘干法测定生物量,苯酚-硫酸法测定多糖量,数据采用SPSS16.0软件分析。结果 在生物反应器培养条件下,利于铁皮石斛类原球茎增殖和多糖积累的培养基组分为:1/2 MS基本培养基添加1.0 mg/L NAA、5%椰乳、3%蔗糖,pH值为6.0。接种量为40 g/L,采用孔径为15 μm的多孔喷头,通气量用1.0 L/min和0. 5 L/min交替使用以及光照强度为2 000 lx等培养条件有效地提高类原球茎增殖系数和多糖量。结论 不同的培养条件对铁皮石斛类原球茎的生长、多糖的变化有显著影响,适宜的培养条件对铁皮石斛类原球茎的生物量和主要药用成分的生产具有重要的实践意义。

目的 研究不同培养条件对铁皮石斛类原球茎在生物反应器中培养的影响。方法 采用接种量、通气量、蔗糖浓度、光照强度等单因素试验设计,烘干法测定生物量,苯酚-硫酸法测定多糖量,数据采用SPSS16.0软件分析。结果 在生物反应器培养条件下,利于铁皮石斛类原球茎增殖和多糖积累的培养基组分为:1/2 MS基本培养基添加1.0 mg/L NAA、5%椰乳、3%蔗糖,pH值为6.0。接种量为40 g/L,采用孔径为15 μm的多孔喷头,通气量用1.0 L/min和0. 5 L/min交替使用以及光照强度为2 000 lx等培养条件有效地提高类原球茎增殖系数和多糖量。结论 不同的培养条件对铁皮石斛类原球茎的生长、多糖的变化有显著影响,适宜的培养条件对铁皮石斛类原球茎的生物量和主要药用成分的生产具有重要的实践意义。

摘要:

目的 对栽培太子参的遗传多样性与药材质量进行综合评价,为合理利用太子参种质资源及优良品种选育提供依据。方法 采用ISSR分子标记分析太子参12个栽培种源的遗传多样性,并用HPLC测定各种源药材中太子参环肽B的量。结果 10条ISSR引物扩增出82条带,其中多态性条带73条,多态位点百分率(PPL)为89.02%。Nei’s遗传多样性指数(H)平均值0.257 9,Shannon’s多态性指数(I)平均值为0.388 4,遗传分化系数(Gst)为0.274 1,种源间基因流(Nm)为1.323 8。基于遗传一致度,12个种源可聚为3类。太子参环肽B量在种源间和种源内个体差异较大,种源4的太子参环肽B量(0.049 4%)明显高于其他种源,且种源内变异系数(9.51%)较小。结论 栽培太子参各产地间的换种及其生物学特性是其遗传多样性水平丰富的主要原因;综合考虑遗传多样性水平和太子参环肽B量,种源3和4种质资源优良,适宜作为太子参种质资源保存及优良品种选育的对象。

目的 对栽培太子参的遗传多样性与药材质量进行综合评价,为合理利用太子参种质资源及优良品种选育提供依据。方法 采用ISSR分子标记分析太子参12个栽培种源的遗传多样性,并用HPLC测定各种源药材中太子参环肽B的量。结果 10条ISSR引物扩增出82条带,其中多态性条带73条,多态位点百分率(PPL)为89.02%。Nei’s遗传多样性指数(H)平均值0.257 9,Shannon’s多态性指数(I)平均值为0.388 4,遗传分化系数(Gst)为0.274 1,种源间基因流(Nm)为1.323 8。基于遗传一致度,12个种源可聚为3类。太子参环肽B量在种源间和种源内个体差异较大,种源4的太子参环肽B量(0.049 4%)明显高于其他种源,且种源内变异系数(9.51%)较小。结论 栽培太子参各产地间的换种及其生物学特性是其遗传多样性水平丰富的主要原因;综合考虑遗传多样性水平和太子参环肽B量,种源3和4种质资源优良,适宜作为太子参种质资源保存及优良品种选育的对象。

摘要:

目的 建立紫背金盘Ajugae nipponensis愈伤组织诱导体系,筛选出具较高再生率的植株发生途径,旨在构建高效、稳定的再生体系。方法 MS为基本培养基,添加不同种类和浓度配比的植物生长调节剂,以茎尖、带芽茎段和花序为外植体进行实验。结果 花序是较适宜诱导愈伤组织的外植体,在MS+6-BA 0.1 mg/L+2, 4-D 1.5 mg/L中可在1周内诱导出愈伤组织,2周后即分化出绿色小芽丛;丛生芽增殖的适宜培养基为MS+6-BA 2.0 mg/L+NAA 0.5 mg/L,愈伤组织芽丛再生率高达100%,再生系数为4.10,4周后增殖倍数5.0以上;生根的适宜培养基为1/2 MS+NAA 1.0 mg/L,3周后即可获得再生植株,生根率100%;生根苗移栽至排水良好的沙土中,成活率100%。结论 紫背金盘不同外植体均可诱导出愈伤组织,其中花序愈伤发生率最好,是最适宜的外植体;本研究为保护紫背金盘野生资源和发展人工栽培奠定了良好基础,也为遗传转化研究提供重要的科学依据。

目的 建立紫背金盘Ajugae nipponensis愈伤组织诱导体系,筛选出具较高再生率的植株发生途径,旨在构建高效、稳定的再生体系。方法 MS为基本培养基,添加不同种类和浓度配比的植物生长调节剂,以茎尖、带芽茎段和花序为外植体进行实验。结果 花序是较适宜诱导愈伤组织的外植体,在MS+6-BA 0.1 mg/L+2, 4-D 1.5 mg/L中可在1周内诱导出愈伤组织,2周后即分化出绿色小芽丛;丛生芽增殖的适宜培养基为MS+6-BA 2.0 mg/L+NAA 0.5 mg/L,愈伤组织芽丛再生率高达100%,再生系数为4.10,4周后增殖倍数5.0以上;生根的适宜培养基为1/2 MS+NAA 1.0 mg/L,3周后即可获得再生植株,生根率100%;生根苗移栽至排水良好的沙土中,成活率100%。结论 紫背金盘不同外植体均可诱导出愈伤组织,其中花序愈伤发生率最好,是最适宜的外植体;本研究为保护紫背金盘野生资源和发展人工栽培奠定了良好基础,也为遗传转化研究提供重要的科学依据。

摘要:

目的 优化大花红景天再生体系并建立抗性筛选最佳条件,为建立大花红景天高效遗传转化体系奠定基础。方法 以大花红景天叶片为外植体,观察再生过程各阶段在不同配比的6-BA、NAA、IBA诱导下的诱导率及生长状况,并利用梯度筛选出外植体对卡那霉素(Kan)和抗潮霉素(Hyg)的抗性。结果 MS+3.0 mg/L 6-BA+1.0 mg/L NAA+700 mg/L L-Pro为叶片不定芽分化的最佳培养基,分化率达到92%;MS+700 mg/L L-Pro为根培养基;200 mg/L Kan,10 mg/L Hyg为大花红景天遗传转化的最佳筛选压;培养过程中添加10 mg/L Vc能有效抑制酚类物质的外泌。结论 优化了大花红景天植株再生体系,筛选出适宜于大花红景天遗传转化体系的Kan和Hyg筛选压。

目的 优化大花红景天再生体系并建立抗性筛选最佳条件,为建立大花红景天高效遗传转化体系奠定基础。方法 以大花红景天叶片为外植体,观察再生过程各阶段在不同配比的6-BA、NAA、IBA诱导下的诱导率及生长状况,并利用梯度筛选出外植体对卡那霉素(Kan)和抗潮霉素(Hyg)的抗性。结果 MS+3.0 mg/L 6-BA+1.0 mg/L NAA+700 mg/L L-Pro为叶片不定芽分化的最佳培养基,分化率达到92%;MS+700 mg/L L-Pro为根培养基;200 mg/L Kan,10 mg/L Hyg为大花红景天遗传转化的最佳筛选压;培养过程中添加10 mg/L Vc能有效抑制酚类物质的外泌。结论 优化了大花红景天植株再生体系,筛选出适宜于大花红景天遗传转化体系的Kan和Hyg筛选压。

摘要:

目的 研究檵木中银椴苷的提取分离及对银椴苷进行质量控制。方法 采用乙醇回流法提取药材,然后经过大孔树脂、减压硅胶柱色谱、洗脱,得到银椴苷单体,采用Cosmosil C18柱(250 mm×4.6 mm,5 μm),流动相为甲醇-0.1%磷酸水溶液(55∶45),检测波长为320 nm,体积流量1.0 mL/min。结果 银椴苷单体能够很好的分离出来,质量分数为98%,银椴苷在0.041~0.513 μg呈良好的线性关系(r=0.999 7);平均回收率为100.05%,RSD为1.50%;结论 运用此方法能将银椴苷较好的提取分离,同时测定方法不仅操作简单、准确,且重复性好,可用于檵木中银椴苷的测定。

目的 研究檵木中银椴苷的提取分离及对银椴苷进行质量控制。方法 采用乙醇回流法提取药材,然后经过大孔树脂、减压硅胶柱色谱、洗脱,得到银椴苷单体,采用Cosmosil C18柱(250 mm×4.6 mm,5 μm),流动相为甲醇-0.1%磷酸水溶液(55∶45),检测波长为320 nm,体积流量1.0 mL/min。结果 银椴苷单体能够很好的分离出来,质量分数为98%,银椴苷在0.041~0.513 μg呈良好的线性关系(r=0.999 7);平均回收率为100.05%,RSD为1.50%;结论 运用此方法能将银椴苷较好的提取分离,同时测定方法不仅操作简单、准确,且重复性好,可用于檵木中银椴苷的测定。

摘要:

目的 对菊科药用植物菊Chrysanthemum morifolium非药用部位化学成分的分布和动态积累进行分析评价,为该药用生物资源的综合利用提供科学依据。方法 分别采用超高效液相-三重四级杆质谱联用仪(UPLC-TQ/MS)、紫外可见分光光度法(UV)、超高效液相-二极管阵列检测器(UPLC-DAD),测定不同生长期菊根、茎、叶中氨基酸类、核苷类、黄酮类及有机酸类成分的存在及其量。结果 氨基酸类成分分析结果表明,菊的根、茎、叶中检测到13种氨基酸,总氨基酸的量分布顺序为:根>叶>茎;核苷类成分分析结果表明,菊叶中检测到4种核苷,茎和根中分别检测到2种核苷,总核苷的量分布顺序为:叶>根>茎;黄酮类成分分析结果表明,总黄酮类成分的量分布顺序为:叶>根>茎,其中叶片所含黄酮类成分量为9.94%~18.66%,根中质量分数为5.88%~8.02%,茎中质量分数为3.98%~5.41%;有机酸类成分分析表明,总有机酸的质量分数分布顺序为:叶>根>茎,叶中质量分数为2.44%~4.94%,根中量为1.89%~2.64%,茎中质量分数为1.20%~1.48%。不同生长期菊根、茎、叶中黄酮类和有机酸类成分量发生动态变化,在菊花采摘后达到高峰。结论 菊非药用部位尤其是叶中含有丰富的资源性化学成分,且在采摘花序后为资源丰产期。该研究结果为菊花采收后废弃物的资源化利用提供了有益的借鉴。

目的 对菊科药用植物菊Chrysanthemum morifolium非药用部位化学成分的分布和动态积累进行分析评价,为该药用生物资源的综合利用提供科学依据。方法 分别采用超高效液相-三重四级杆质谱联用仪(UPLC-TQ/MS)、紫外可见分光光度法(UV)、超高效液相-二极管阵列检测器(UPLC-DAD),测定不同生长期菊根、茎、叶中氨基酸类、核苷类、黄酮类及有机酸类成分的存在及其量。结果 氨基酸类成分分析结果表明,菊的根、茎、叶中检测到13种氨基酸,总氨基酸的量分布顺序为:根>叶>茎;核苷类成分分析结果表明,菊叶中检测到4种核苷,茎和根中分别检测到2种核苷,总核苷的量分布顺序为:叶>根>茎;黄酮类成分分析结果表明,总黄酮类成分的量分布顺序为:叶>根>茎,其中叶片所含黄酮类成分量为9.94%~18.66%,根中质量分数为5.88%~8.02%,茎中质量分数为3.98%~5.41%;有机酸类成分分析表明,总有机酸的质量分数分布顺序为:叶>根>茎,叶中质量分数为2.44%~4.94%,根中量为1.89%~2.64%,茎中质量分数为1.20%~1.48%。不同生长期菊根、茎、叶中黄酮类和有机酸类成分量发生动态变化,在菊花采摘后达到高峰。结论 菊非药用部位尤其是叶中含有丰富的资源性化学成分,且在采摘花序后为资源丰产期。该研究结果为菊花采收后废弃物的资源化利用提供了有益的借鉴。

摘要:

目的 microRNAs(miRNA)是一类非编码的单链小分子RNA,在植物的生长发育、逆境适应和代谢调控等过程中发挥着至关重要的作用。本研究拟利用地黄EST数据通过生物信息学手段预测新的地黄miRNA,为今后地黄miRNA的生物学研究奠定基础。方法 本研究根据miRNA 家族在不同物种中的保守性,将miRBase数据库中的已知植物miRNA与通过高通量测序获得的93172条地黄EST序列进行同源比对,按照miRNA前体应具备的标准进行筛选。结果 预测到分属于8个家族的8条潜在地黄miRNA序列,并通过实时荧光定量PCR对8条预测的miRNA进行了检测,证实8条miRNA在地黄中真实存在。随后利用软件对8条地黄miRNA的靶基因进行预测,发现其靶基因主要编码与地黄生长发育、代谢以及胁迫响应等过程相关的蛋白。结论 新预测的地黄miRNA及其靶基因为今后研究它们在地黄中的生物学功能奠定了基础。

目的 microRNAs(miRNA)是一类非编码的单链小分子RNA,在植物的生长发育、逆境适应和代谢调控等过程中发挥着至关重要的作用。本研究拟利用地黄EST数据通过生物信息学手段预测新的地黄miRNA,为今后地黄miRNA的生物学研究奠定基础。方法 本研究根据miRNA 家族在不同物种中的保守性,将miRBase数据库中的已知植物miRNA与通过高通量测序获得的93172条地黄EST序列进行同源比对,按照miRNA前体应具备的标准进行筛选。结果 预测到分属于8个家族的8条潜在地黄miRNA序列,并通过实时荧光定量PCR对8条预测的miRNA进行了检测,证实8条miRNA在地黄中真实存在。随后利用软件对8条地黄miRNA的靶基因进行预测,发现其靶基因主要编码与地黄生长发育、代谢以及胁迫响应等过程相关的蛋白。结论 新预测的地黄miRNA及其靶基因为今后研究它们在地黄中的生物学功能奠定了基础。

摘要:

目的 研究介导内生真菌诱导子促进苍术悬浮细胞中苍术素生物合成的信号分子及信号转导途径,并探讨诱导子对苍术素合成途径关键酶活性的影响。方法 采用植物细胞悬浮培养法,考察内生真菌诱导子处理下苍术细胞中NO、水杨酸(SA)及苍术素量的变化。结果 内生真菌诱导子通过诱导苍术细胞中一氧化氮合酶(NOS)、苯丙氨酸解氨酶(PAL)以及乙酰辅酶A羧化酶(ACC)的活性,显著促进苍术细胞的NO迸发、SA和苍术素的合成。NOS抑制剂PBITU可以阻断诱导子对NO、SA和苍术素合成的促进作用,外源NO供体SNP及外源SA单独处理也能促进苍术素的合成,说明NO和SA是参与苍术素合成的信号分子,且NOS是参与诱导子诱发苍术细胞NO迸发的主要途径。NO猝灭剂cPITO可以有效清除诱导子诱发苍术细胞的NO迸发,显著阻断诱导子对苍术细胞中SA和苍术素合成的促进作用,外源SNP可以逆转cPITO对PAL、ACC活性以及SA、苍术素合成的抑制作用,表明NO是介导内生真菌诱导子诱发苍术细胞中苍术素和SA生物合成所必需的上游信号分子。结论 NO主要通过SA信号途径介导内生真菌诱导子激活ACC,显著促进苍术细胞中苍术素的生物合成。

目的 研究介导内生真菌诱导子促进苍术悬浮细胞中苍术素生物合成的信号分子及信号转导途径,并探讨诱导子对苍术素合成途径关键酶活性的影响。方法 采用植物细胞悬浮培养法,考察内生真菌诱导子处理下苍术细胞中NO、水杨酸(SA)及苍术素量的变化。结果 内生真菌诱导子通过诱导苍术细胞中一氧化氮合酶(NOS)、苯丙氨酸解氨酶(PAL)以及乙酰辅酶A羧化酶(ACC)的活性,显著促进苍术细胞的NO迸发、SA和苍术素的合成。NOS抑制剂PBITU可以阻断诱导子对NO、SA和苍术素合成的促进作用,外源NO供体SNP及外源SA单独处理也能促进苍术素的合成,说明NO和SA是参与苍术素合成的信号分子,且NOS是参与诱导子诱发苍术细胞NO迸发的主要途径。NO猝灭剂cPITO可以有效清除诱导子诱发苍术细胞的NO迸发,显著阻断诱导子对苍术细胞中SA和苍术素合成的促进作用,外源SNP可以逆转cPITO对PAL、ACC活性以及SA、苍术素合成的抑制作用,表明NO是介导内生真菌诱导子诱发苍术细胞中苍术素和SA生物合成所必需的上游信号分子。结论 NO主要通过SA信号途径介导内生真菌诱导子激活ACC,显著促进苍术细胞中苍术素的生物合成。

摘要:

目的 为了明确内源多胺是否介导真菌诱导子诱导白桦三萜的合成。方法 将40 μg/mL真菌诱导子、1 mmol/L腐胺(Put)和2 mmol/L多胺合成抑制剂D-精氨酸(D-Arg)添加到培养8 d的白桦悬浮培养体系中,利用高效液相色谱和比色法分析多胺量和三萜量。采用药理学和恢复实验分析多胺在真菌诱导子诱导白桦三萜合成中的作用。结果 真菌诱导子或Put处理后,白桦悬浮细胞中的多胺量、三萜量和产量均呈增加趋势,其中处理24 h时,三萜量达最大值,分别增加了68.54%和30.34%。真菌诱导子和Put共同处理虽提高了三萜量,但其产量却低于真菌诱导子单独处理。真菌诱导子和D-Arg共同处理后三萜量低于真菌诱导子单独处理,处理24 h时降低程度最高,为40.57%。恢复实验发现,随着恢复时间的延长,真菌诱导子、Put以及真菌诱导子与D-Arg对白桦三萜合成的影响效应逐渐减弱,恢复到对照水平。结论 多胺介导了真菌诱导子促进白桦悬浮细胞中三萜的合成。

目的 为了明确内源多胺是否介导真菌诱导子诱导白桦三萜的合成。方法 将40 μg/mL真菌诱导子、1 mmol/L腐胺(Put)和2 mmol/L多胺合成抑制剂D-精氨酸(D-Arg)添加到培养8 d的白桦悬浮培养体系中,利用高效液相色谱和比色法分析多胺量和三萜量。采用药理学和恢复实验分析多胺在真菌诱导子诱导白桦三萜合成中的作用。结果 真菌诱导子或Put处理后,白桦悬浮细胞中的多胺量、三萜量和产量均呈增加趋势,其中处理24 h时,三萜量达最大值,分别增加了68.54%和30.34%。真菌诱导子和Put共同处理虽提高了三萜量,但其产量却低于真菌诱导子单独处理。真菌诱导子和D-Arg共同处理后三萜量低于真菌诱导子单独处理,处理24 h时降低程度最高,为40.57%。恢复实验发现,随着恢复时间的延长,真菌诱导子、Put以及真菌诱导子与D-Arg对白桦三萜合成的影响效应逐渐减弱,恢复到对照水平。结论 多胺介导了真菌诱导子促进白桦悬浮细胞中三萜的合成。

信息公告

友情链接中华人民共和国科学技术部