2. 西南医科大学药学院, 四川 泸州 646000;

3. 川北医学院药学院, 四川 南充 637000;

4. 重庆医科大学, 重庆 404100

2. School of Pharmacy, Southwest Medical University, Luzhou 646000, China ;

3. School of Pharmacy, North Sichuan Medical Collage, Nanchong 637000, China ;

4. Chongqing Medical University, Chongqing 404100, China

噻奈普汀为5-羟色胺(5-HT)再摄取增强剂,通过抑制5-HT2A受体功能,使去甲肾上腺(NE)和多巴胺(DA)受体脱抑制而释放增加,促使患者情感活跃、思维敏捷和运动增加。阿米替林为三类抗抑郁药,能阻止5-HT、NE神经末梢对5-HT、NE的再摄取,增加突触间隙5-HT、NE的含量,亦对乙酰胆碱(Ach)、组胺-1(H1)受体有较强阻断作用。两药上市以来在国内外的使用均较为广泛,且疗效确切,不良反应较少。国内外有关噻奈普汀与阿米替林对照治疗抑郁症的研究多有报道,但有关两药的系统评价却罕见。因此,本文系统评价纳入的随机对照研究,以比较噻奈普汀和阿米替林治疗抑郁症的疗效与安全性,以供临床参考。

1 资料与方法 1.1 一般资料 1.1.1 纳入标准(1)研究类型:随机对照试验(randomized controlled trials,RCTs),无论是否隐藏分配及采用盲法。语种限定为中文和英文。(2)患者类型:纳入临床确诊的抑郁症患者,汉密尔顿抑郁量表(HAMD)17项评分≥18分。排除抑郁症起源于其他躯体或中枢神经系统疾病,即使症状符合通用诊断标准的患者。(3)干预措施:治疗组单用噻奈普汀,对照组单用阿米替林。

1.1.2 排除标准重复及非随机对照研究;合并有其他治疗药物;未明确交代治疗药物的剂量与疗程;虽然介绍四级疗效标准,但不能提供有效数据进行定量综合分析;回顾性研究;诊断标准不明确。

1.1.3 疗效评价标准治疗结束后用HAMD量表减分率评价疗效,减分率≥75%为治愈,50%≤减分率<75%为显著进步,25%≤减分率<50%为进步,<25%为无效。

减分率=(治疗前评分-治疗后评分)/治疗前评分

1.1.4 结局指标(1)疗效:按照显效率评估噻奈普汀和阿米替林疗效的比值比(odds rate,OR)。(2)安全性:采用不良反应发生率进行评价。

显效率=(显著进步+治愈)/总例数

1.2 检索策略检索中国期刊全文数据库(CNKI)、万方数据库、中文科技期刊全文数据库(VIP)、Cochrane library、PubMed、Medline等数据库。以中文主题词“噻奈普汀、阿米替林、抑郁症、抑郁、抑郁治疗、抑郁发作、抗抑郁”等,英文主题词“tianeptine,amitriptyline,tianeptine and/or amitriptyline,depression,anti-depression”等为检索词。采用主题词与自由词相结合的检索方法。手工检索部分专业期刊,并在获取的参考资料中追踪检索相关文献。检索时间从建库至2016年3月。

1.3 文献筛选及资料提取根据纳入与排除标准,对检索到的文献分别由2名评价员独立进行资料提取和方法学质量评价,并进行交叉核对,如遇分歧则与第3位研究人员协助解决。

1.4 文献质量评价纳入文献根据Jadad评分标准[1]进行评判:(1)研究的随机方法是否正确;(2)是否做到分配隐藏,方法是否正确;(3)是否采用盲法;(4)是否描述失访或退出,且失访或退出试验比<10%。评分标准:随机(随机为1分,描述了具体随机方法加1分),双盲(双盲为1分,描述了具体盲法的加1分),失访病例(描述了失访及失访原因的为1分)。分数≥3分者为高质量文献。

1.5 统计方法采用Cochrane协作网推荐的Rev Man 5.0统计软件作Meta分析。计数资料用比值比(OR)及95%可信区(CI)表示,各纳入研究结果间的异质性采用χ2检验。各研究结果间有统计学同质性(P>0.05,I2<50%)时,采用固定效应模型分析;如果各研究结果间有统计学异质性(P≤0.05,I2≥50%)时,采用随机效应模型分析。当数据变量存在异质性时,首先分析异质性产生的原因,并用敏感性分析处理;如果仍然无法消除异质性,但其具有临床一致性,则采用随机效应模型合并分析。

1.6 偏倚评估采用漏斗图评估疗效及不良反应中各项指标的发表偏倚情况。

2 结果 2.1 文献筛选及基本特征据纳入与排除标准,Cochrane library、PubMed、Medline各检索出2篇,去除重复文献后最终纳入2篇[6-7],CNKI检索出12篇,数据库检索出14篇,VIP检索出7篇,去重后最终纳入4篇[2-5]。所有文献一般资料齐全,基线均衡具有可比性,见表 1。6篇[2-7]文献均采用随机法,2篇[2, 3]说明具体随机方法,1篇[4]描述病例退出原因,2篇[6-7]采用盲法(如何取盲不清楚),6篇分配隐藏情况均未交待。3篇评分为2分,1篇1分,1篇3分,1篇4分;高质量文献2篇。见表 2。

| 表 1 纳入研究文献信息 Table 1 General information of included RCTs |

| 表 2 纳入文献方法学质量评价 Table 2 Methodology quality evaluation of included RCTs |

2.2 Meta分析结果 2.2.1 显效率比较

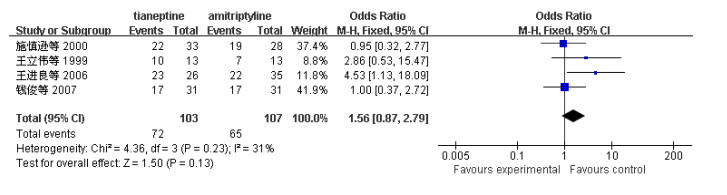

共纳入4项研究[2-5],经异质性检验无显著性(P>0.05,I2<50%),采用固定效应模型分析,Meta分析结果显示菱形图案与垂直线相交,OR值为1.56,95%CI(0.87、2.79),2组有效率无显著差异(Z=1.50,P>0.13)。见图 1。

|

图 1 噻奈普汀与阿米替林显效率比较 Fig. 1 Curative effect of tianeptine and amitriptyline |

2.2.2 不良反应比较

5篇文献[2, 4-7]具体介绍不良反应(ADR)例数。主要ADR症状为头晕、口干、恶心呕吐、烦渴、胃肠不适、便秘、头痛、震颤、失眠、嗜睡、心动过速、静坐不能及排尿困难,其中头晕、口干、恶心呕吐、烦渴、便秘、震颤、排尿困难,两组发生率有显著性差异(P<0.05);但在恶心呕吐发生率方面,噻奈普汀组高于阿米替林组[P=0.04,OR=1.74,95%CI(1.02~2.95)],其他ADR两组均无显著性差异(P>0.05)。见表 3。

| 表 3 噻奈普汀与阿米替林治疗抑郁症不良反应分析结果 Table 3 Results of adverse drug reaction (ADR) of two groups in treatment of depression |

2.3 敏感性分析

在Meta分析中,对随机效应模型中依次将权重差异较大的研究项剔除,再次进行分析,检验其异质性波动。结果效应量权重比值均衡,变化无显著性,校验均未影响分析模型效应,说明系统评价稳定。

2.4 偏倚评估在对疗效及ADR中各项指标进行Meta分析时,同时进行漏斗图检验,结果各项研究散点均呈上层分布,且散点均在可信限内,说明各数据间发表偏倚程度不大,差异无显著性,即本系统评价结果受发表偏倚的影响不大,结果较为可靠。基于显效率作漏斗图的检验未满足纳入5项以上要求,本研究仅为4项,故未添加漏斗图。

3 讨论目前,临床上治疗抑郁症较为成熟的是以氟西汀为代表的选择性5-HT再摄取抑制剂,而这些药物可能是通过参与对脑内多种信号通路的调控以增强神经元的存活能力起到抗抑郁作用[8]。有系统评价研究表明[9],噻奈普汀与氟西汀治疗抑郁疗效相当,不良反应均少,说明噻奈普汀实为临床治疗抑郁症的安全药物,其作用机制是通过加强突触前膜对5-HT再摄取,减少5-HT在突触间隙的水平来达到治疗目的,在与选择性5-HT再摄取抑制剂类药物治疗抑郁症系统评价结果中显示疗效也相似,ADR却低于选择性5-HT再摄取抑制剂类药物[10]。也有研究[11]发现,噻奈普汀可作用于下丘脑-垂体-肾上腺轴,使下丘脑皮质激素释放因子及垂体前叶肾上腺皮质激素浓度下降。阿米替林亦为临床上常用的抗抑郁药,却有报道其不良反应较多,宜谨慎用药[12]。

系统评价是采用流行性病学严格评价文献的原则和方法,筛选出符合质量标准的文献,进行定性或定量处理,得出综合可靠的结论[13]。循证医学评价的结果被公认为药物临床有效性和安全性及经济性评价的最佳证据[14]。

本文系统评价5篇噻奈普汀与阿米替林治疗抑郁症RCTs,文献一般资料齐全,组间均衡,均有可比性。以Jadad 5分质评法严格控制纳入文献质量,降低文献偏倚风险,提高数据可信度,经敏感度测验,数据稳定,可以进行合并分析,但漏斗图散点未完全呈上层分布,对称性较差,且在ADR方面有2项(胃肠不适、心动过速)研究权重比率差异较大,散于漏斗外,但因具有临床一致性,因此,进行合并分析时未影响系统评价稳定性。

但本文仍有不足,研究者未对文献中患者的基础疾病及治疗状况进行追踪质评,且由于纳入样本量较少,双盲法文献仅2篇,高质量文献较少,增加了文献偏倚风险,以及因发表缘故而未能报道的阴性结果,可能会影响到系统评价的客观性和可靠性。因此,还有待更多严格设计的、大样本、多中心随机双盲对照试验予以证实。

| [1] | Juni P, Altman D G, Egger M. Systematic reviews in health care:assessing the quality of controlled clinical trials[J]. BMJ, 2001, 323(7303):42–46. doi:10.1136/bmj.323.7303.42 |

| [2] | 施慎逊, 李华芳, 王义方, 等. 噻奈普汀治疗抑郁症的临床疗效研究[J]. 中华精神科杂志, 2000,33(3):171–174. |

| [3] | 王立伟, 顾牛范, 施慎逊, 等. 噻奈普汀与阿米替林治疗抑郁症的对照研究[J]. 上海精神医学, 1999,11(4):215–219. |

| [4] | 王进良, 许文龙, 刘晓慧, 等. 噻奈普汀治疗抑郁症的临床对照研究[J]. 临床精神医学杂志, 2006,16(2):99. |

| [5] | 钱俊, 矣永宁, 黄闯. 噻奈普汀与阿米替林治疗老年抑郁症的对照研究[J]. 现代医药卫生, 2007,23(1):18–19. |

| [6] | Invernizzi G, Aguglia E, Bertolino A, et al. The efficacy and safety of tianeptine in the treatment of depressive disorder:results of a controlled double-blind multicentre study vs Amitriptyline[J]. Neuropsychobiology, 1994, 30(2/3):85–93. |

| [7] | Guelfi J D, Pichot P D, Dreyfus J F. Efficacy of tianeptine in anxious-depressed patients:results of a controlled multicenter trial versus amitriptyline[J]. Neuropsychobiology, 1989, 22(1):41–48. |

| [8] | 孔令韬, 吴枫, 汤艳清. 氟西汀和噻奈普汀对慢性应激抑郁模型大鼠海马Bcl-2表达的影响[J]. 中国医科大学学报, 2012,41(7):585–587. |

| [9] | 郭静, 曾粒, 陈建军, 等. 噻奈普汀与SSRI类药物比较治疗抑郁症有效性和安全性Meta分析[J]. 重庆医科大学学报, 2014,39(6):847–852. |

| [10] | 杜彪, 杜杨, 张杰. 噻奈普汀与氟西汀对照治疗抑郁症患者的系统评价[J]. 中国现代应用药学, 2015,32(8):1013–1016. |

| [11] | 胡萌, 李臻. 噻奈普汀药理研究和临床应用进展[J]. 广东医学, 2007,28(7):1192–1193. |

| [12] | 杜彪, 杜扬, 张杰, 等. 吗氯贝胺与阿米替林对照治疗抑郁症的系统评价[J]. 中国药业, 2015,24(20):21–23. |

| [13] | 谢星星, 杜彪. 喹硫平与利培酮治疗中国老年精神分裂症的系统评价[J]. 中国现代应用药学, 2015,32(11):1392–1396. |

| [14] | 李琰, 李幼平, 兰礼吉, 等. 循证医学的认识论探究[J]. 医学与哲学, 2014,35(4A):1–4. |

2016, Vol. 39

2016, Vol. 39