2. 天津药物研究院 天津市新药设计与发现重点实验室, 天津 300193

2. Tianjin Key Laboratory of Molecular Design and Drug Discovery, Tianjin Institute of Pharmaceutical Research, Tianjin 300193, China

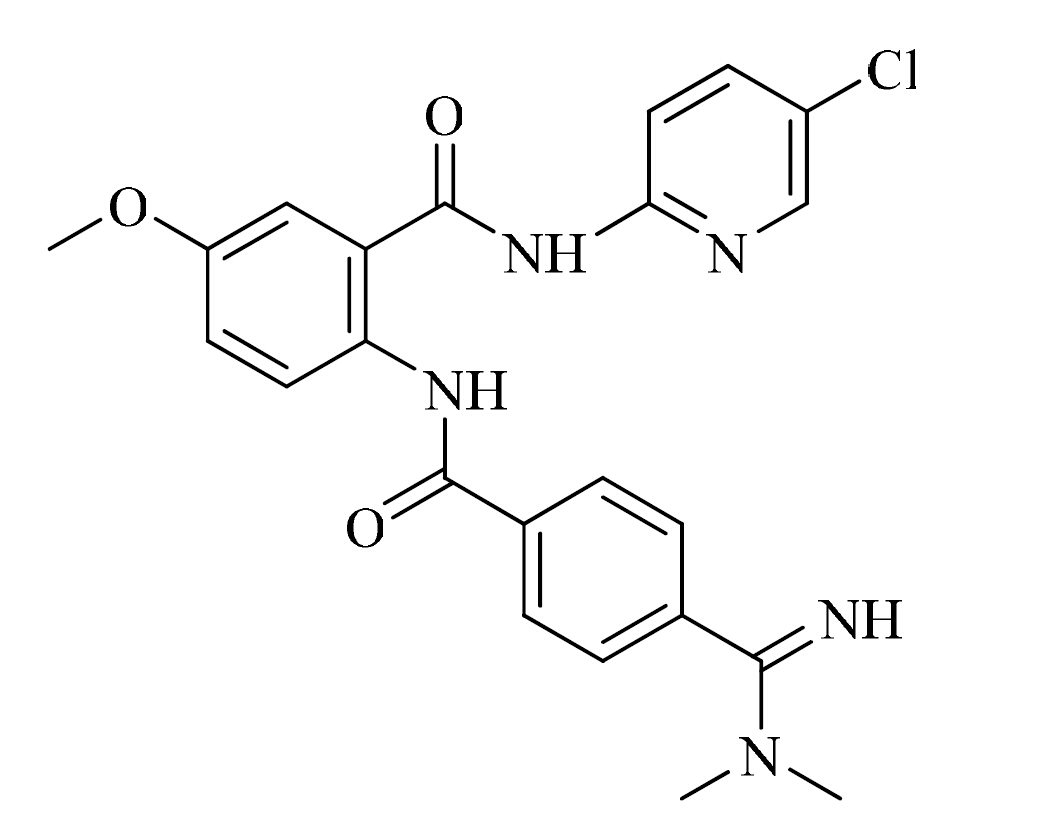

通用名:贝曲沙班(betrixaban)

别名:PRT054021

化学名:N-(5-氯-2-吡啶基)-2-[[4-[(二甲氨基)亚氨基甲基]苯甲酰基]氨基]-5-甲氧基-苯甲酰胺

英文名:N-(5-chloropyridin-2-yl)-2-(4-(N,N-di methyl-carbamimidoylbenzamido)-5-methoxybenzamide

CAS:330942-05-7

分子式:C23H22ClN5O3

相对分子质量:451.90

结构见图 1

| 图 1 贝曲沙班的结构Fig. 1 Structure of betrixaban |

研究和开发公司:默克与Potola公司

药理分类:直接Xa因子抑制剂

适应症:主要用于预防和治疗深部静脉血栓(DVT)

和矫形外科手术后的肺部栓塞(PE),也有相关报道指出对于预防房颤(AF)导致的脑卒中有重大作用,因此还可以作为心肌梗死和脑卒中的二级预防用药[1]。

目前阶段:Ⅲ期临床研究(脑卒中及血栓栓塞治疗药物)

给药途径:口服

2 相关背景

血栓性疾病是一种常见的心脑血管疾病,在临床上常表现为心肌梗死、不稳定心绞痛、缺血性脑梗死及肺栓塞等。它可以累及全身各个器官及系统,其发病率、致残率和病死率都很高[2]。近年来,每年大约有0.3%的人发生不同形式的血栓性疾病,严重威胁着人类的健康。目前,我国大约每年有30万人死于心脑血管疾病,存活的患者中75%致残,并且40%以上重残[3]。因此有效地预防和治疗血栓性疾病是现代医学的重点和难点。

目前,临床上治疗血栓性疾病的药物主要有抗血小板药物、溶血栓药和抗凝血药物3大类。其中抗凝血药物是一类干扰凝血因子,主要分为肝素类、维生素K拮抗剂、直接凝血酶抑制剂和Xa因子抑制剂[3]。传统的抗凝药物一直以来以肝素、低分子肝素、华法林(维生素K拮抗剂)为主,其临床价值已经得到许多大型临床试验的证实而广泛应用于临床实践[4, 5]。但是由于出血、血小板减少等明显的不良反应,这些抗凝剂的使用受到限制,并且需要对患者进行血液监测。因此,临床需要新的更加安全有效的口服抗凝药物。

通过研究凝血过程发现,在凝血酶原转化为凝血酶的过程中,Xa因子处于连接内源性和外源性激活途径共同通路的中心位置,故Xa因子抑制剂既能阻断内源性凝血亦能抑制外源性凝血的发生,并且每分子的Xa因子可活化产生约1 000分子的凝血酶,因此,抑制Xa因子比直接抑制凝血酶具有更强的抗凝作用[6]。目前,国际上有几类新型抗凝剂成为新的药物研发热点,Xa因子抑制剂处于领先位置,可分为间接Xa因子抑制剂和直接Xa因子抑制剂[7, 8]。由于间接Xa因子需要与抗凝血酶Ⅲ结合,才能产生拮抗Xa因子的活性,而对Xa因子无直接抑制作用,长期应用可能会导致骨质疏松以及潜在的肝素介导的血小板减少的风险,因此大部分仅处于研究阶段[9]。而直接Xa因子可直接拮抗游离和结合的Xa因子,不需要抗凝血酶Ⅲ的参与,使用更加方便。现在已经上市的Xa因子抑制剂有利伐沙班、阿哌沙班、依多沙班等[10]。但是由于利伐沙班和阿哌沙班的代谢主要通过肾脏和肝脏两条途径,并且大部分是通过肾脏排泄,因此肾功能不全的患者要慎用。阿哌沙班约有70%经肝脏排泄,不适用于肝脏受损或胆红素升高的患者[11]。

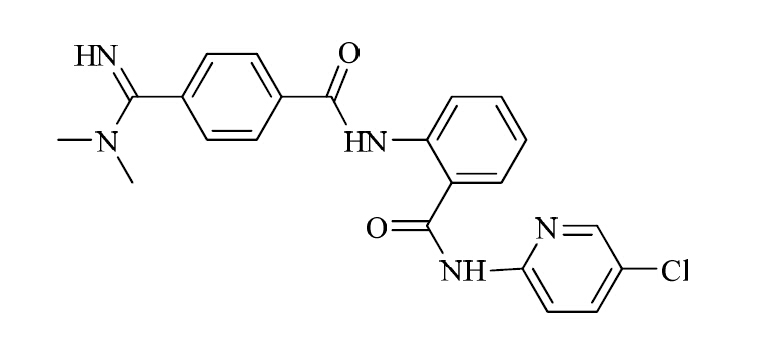

研究发现N-(5-氯-2-吡啶基)-2-[4-(N,N-二甲脒基)-苯甲酰氨基]苯甲酰胺具有很强的抗凝活性及很好的口服生物利用度,IC50值为3 nmol/L,Ki值为1.4 nmol/L[12],其结构见图 2。以其为基础合成一系列的衍生物,通过对化合物的HERG基因、Xa因子活性以及药动学和药效学研究,发现化合物PRT054021具有最好的抗凝效果,作为候选药物,后命名为贝曲沙班。贝曲沙班是一种具有高选择性的口服小分子的直接Xa因子抑制剂,简便有效,并且代谢后主要由胆汁排泄,有文献报道,一位健康志愿者服用14C标记的贝曲沙班,通过质量平衡和代谢过程研究发现,仅有约15%的标记物通过肾脏或肝脏排泄,大部分(85.3%)通过胆汁排泄[13],是目前唯一肾脏排泄最少的药物,可用于严重肾功能损害的患者。其在一系列的研究中显示出良好的治疗前景,目前正处于Ⅲ期临床研究阶段。

| 图 2 N-(5-氯-2-吡啶基)-2-[4-(N,N-二甲脒基)苯甲酰氨基]苯甲酰胺的结构Fig. 2 Structure of N-(5-chloropyridin-2-yl)-2-[4-(N,N- dimethylcarbamimidoyl)benzamido]benzamide |

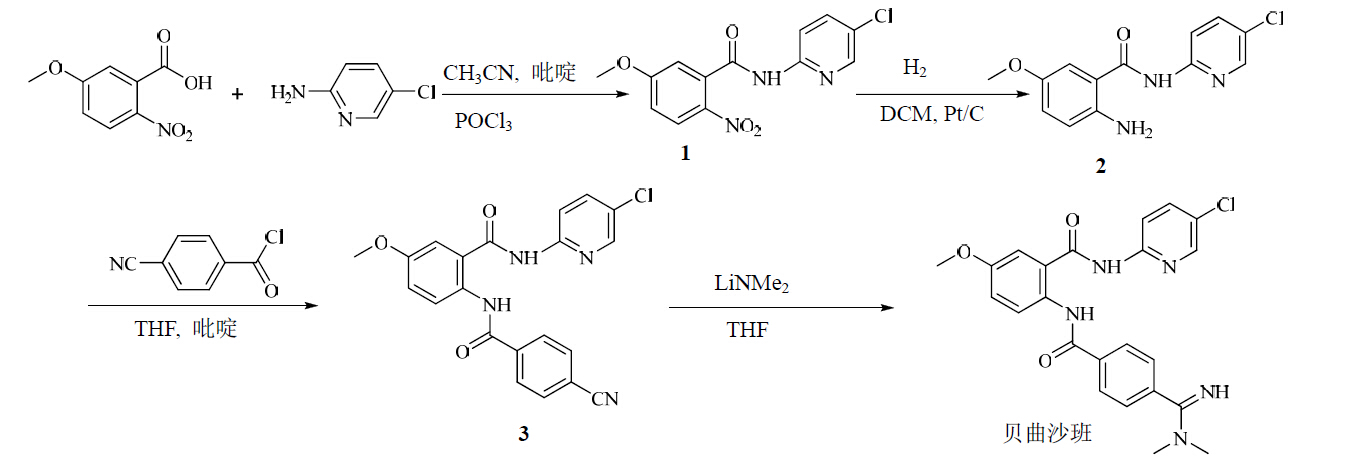

贝曲沙班的合成方法主要有两种。第一种是将5-甲氧基-2-硝基苯甲酸和2-氨基-5-氯吡啶溶于乙腈和吡啶混合溶液,在三氯氧磷存在下,室温下反应约1 h,后处理得到化合物1;化合物1在二氯甲烷中,Pt/C和H2作用下催化还原为化合物2;化合物2与4-氰基苯甲酰氯以四氢呋喃(THF)为溶媒,吡啶作为缚酸剂,通过酰氯偶合生成化合物3;化合物3在THF中与二甲基酰胺锂在−3~10 ℃下通过偶合反应1 h合成目标化合物贝曲沙班[14]。合成路线见图 3。

| 图 3 贝曲沙班的合成路线Fig. 3 Synthesis route of betrixaban |

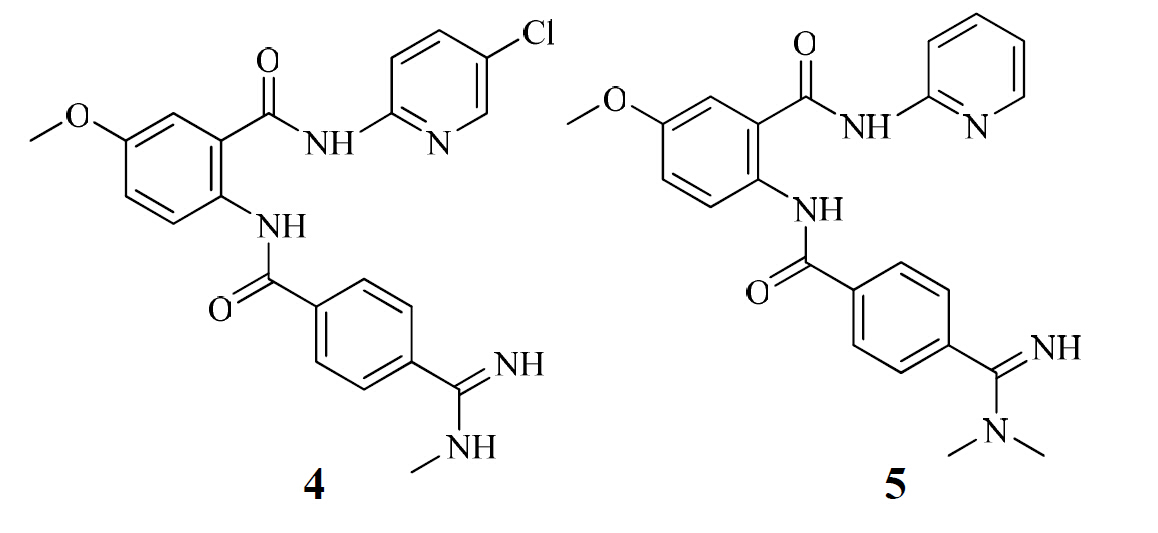

该路线由于在最后一步与二甲基酰胺锂合成的过程中,可能会生成两种杂质4和5,其结构见图 4,而这两种杂质的结构与贝曲沙班相似,因此难以从最终产物中除去,这种副产物的生成影响了贝曲沙班的质量分数和收率,尤其是在千克规模的大规模制备时。

| 图 4 化合物4和5的结构 Fig. 4 Structures of compounds 4 and 5 |

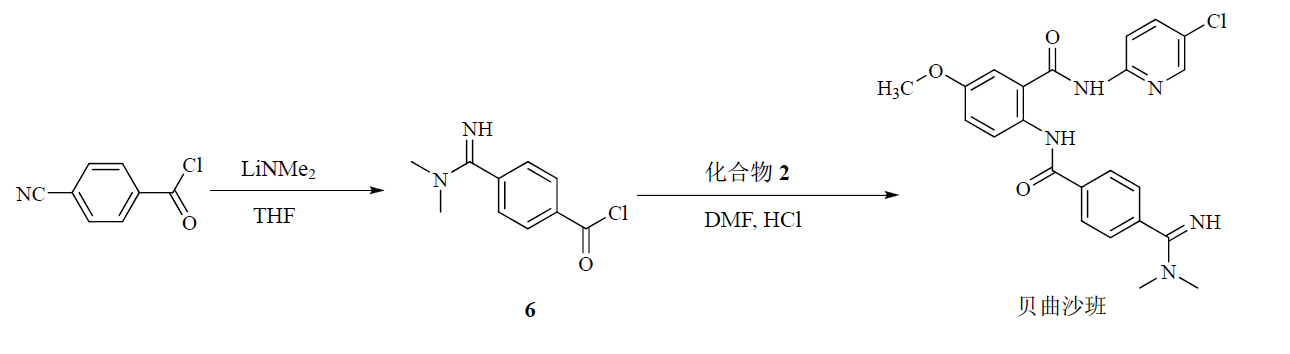

化合物2制备前的步骤,第二种制备方法与第一种方法完全相同,只是化合物2生成后,先将4-氰基苯甲酰氯与二甲基酰胺锂加入THF中,−3~10 ℃下反应1 h合成了含有脒基的化合物6,然后化合物2与6在N,N-二甲基甲酰胺(DMF)和盐酸中,在−10~0 ℃下反应2 h,后处理得到贝曲沙班[15]。这样就避免了上述副产物的生成。化合物2之后的betrixaban的合成路线见图 5。

| 图 5 化合物2之后的贝曲沙班的合成路线 Fig. 5 Synthesis route 2 of betrixaban after compound 2 |

人体内的凝血过程分为内源性和外源性凝血[6, 16]。内源性凝血途径是参与凝血的因子来源于血液,此过程中ⅠXa因子与VⅢa因子结合成复合物,进一步激活X因子生成Xa因子;外源性凝血途径是血液外的组织因子(TF)与VⅢa因子结合,在磷脂和钙离子存在下迅速激活X因子生成Xa因子。Xa因子与V因子通过钙离子连接在磷脂表面形成凝血酶原复合物,并使凝血酶原转化为凝血酶,继而促使血栓形成。由此可见,Xa因子处于内源性和外源性凝血的关键位置,是更好的作用靶点。

Xa因子是一种维生素K依赖的糖基化丝氨酸蛋白酶,分子结构包括4部分[12, 17]:S1、S2、S3、S4。其中S1是Xa因子的特异性结合口袋,也是决定底物特异性的主要因素之一;S4是Xa因子的芳香性口袋,是发挥作用的结合位点,Xa因子抑制剂在结合位点上所采用的是L型构象。

贝曲沙班中的4-(N,N-二甲脒基)-苯甲酰胺基可与Xa因子的S4口袋完美结合,可以有效地抑制Xa因子的活性,2-氨基-5-氯吡啶是好的S1位点结合基团,小的疏水性基团甲氧基可以提高抑制剂与Xa因子的结合亲和力。通过与Xa因子的特异性结合,阻止了凝血酶原向凝血酶的转化,继而阻碍纤维蛋白的形成,最后有效地抑制了血栓的形成和扩大。

4.2 药理学为研究贝曲沙班的抗凝效果,分别在家兔、大鼠和狒狒中进行动物模型试验[18]。家兔模型中,在兔腹上腔静脉注射贝曲沙班3 mg/kg,对照组注射依诺肝素1.6 mg/kg,结果显示两组起到近似的抗凝效果,分别为76%、96%。将颈动脉损伤的大鼠模型(颈动脉还保持通畅)平均分为3组,每天分别注射贝曲沙班19.1 mg/kg、依诺肝素7.6 mg/kg和氯吡格雷3 mg/kg,3组的抗凝效果分别为90%、70%、80%。在狒狒的动脉和静脉血栓形成模型中,分别注射贝曲沙班0.05~0.49 mg/kg,结果发现抗凝效果为30%~90%,可以得知贝曲沙班的抗凝作用与剂量相关。

5 临床研究 5.1 Ⅰ期临床Ⅰ期临床主要是对贝曲沙班的药效及药动学进行研究[12, 18]。药效学研究发现,人体血浆中贝曲沙班的量达到5~25 ng/mL就会产生抗血栓作用,其半衰期约为20 h,口服生物利用度达到40%左右。80 mg贝曲沙班的口服生物利用度为34%,蛋白结合率为60%,当食用高脂肪、高热量早餐后,药峰浓度(Cmax)和药时曲线下面积(AUC)与空腹状态相比减少了约50%。贝曲沙班不抑制或诱导CYP酶,因此经历了最少的CYP450途径的新陈代谢,从而降低了药物相互作用的风险。药动学研究发现,贝曲沙班在大鼠、狗、猴的动物试验中,表现出良好的口服生物利用度(24%~59%),健康受试者服用单剂量的贝曲沙班80 mg,平均在口服后3~4 h血药浓度达到峰值,在所有的临床研究中都显示出良好的耐受性。

5.2 Ⅱ期临床在Ⅱ期临床研究中,作为全膝关节置换术患者的静脉血栓栓塞症(VTE)预防治疗药物,贝曲沙班与依诺肝素进行了比较[19]。在预期实验中,将215名全膝关节置换术的患者以2∶2∶1的比例随机分组,分别口服给予贝曲沙班15、40 mg,皮下注射依诺肝素30 mg,均为2次/d,共给药10~14 d。主要有效性的测量终点为VTE的发病率,以及安全治疗后48 h内发生严重的或临床显著的非严重出血。研究结果表明,VTE的发病率分别为20%、15%、10%,严重出血的比率分别为0、0、2.3%,非严重出血的比率分别为0、2.4%、4.5%。从数据中可以看出,贝曲沙班有效地抑制了VTE的发病率,术后静脉血栓的量也大大减少,抗Xa因子水平和剂量、浓度呈相关性关系。由此可以看出,贝曲沙班具有相当或更小的出血风险,是安全有效的口服抗凝剂。

在另一组Ⅱ期临床研究中[20],将508例非半膜性心房颤动患者随机分为3个双盲剂量40、60、80 mg/d贝曲沙班治疗组和非盲的华法林对照组,其中87%的患者接受过维生素K拮抗剂。平均随访时间为147 d,主要终点事件是专业或临床专业的非大出血。结果发现,4组出现终点事件的患者分别为1、5、5、7例,从结果中可以看出,40 mg/d贝曲沙班效果最好,而60、80 mg/d贝曲沙班与华法林组基本持平,说明贝曲沙班在预防出血方面效果明显,并且与剂量有很大关系。同时与华法林相比,在60、80 mg/d贝曲沙班组中腹泻出现率比较高,在40 mg/d贝曲沙班组组中基本没有腹泻出现。由此说明贝曲沙班服用剂量较大时可能会出现恶心、呕吐、腹泻等消化道的不良反应。

5.3 Ⅲ期临床正在进行的Ⅲ期临床研究名为APEX[18, 21],这是一项双盲、对照、国际多中心的临床试验,主要是为了判定贝曲沙班在预防急性VTE的持续时间延长至35 d后的安全性和有效性。实验以行动不便的患者或被诊断为心脏衰竭、呼吸衰竭、风湿性疾病或急性血栓等疾病之一的患者为对象,随机分成两组,其中一组为贝曲沙班80 mg/d,另一组是依诺肝素40 mg/d,随后都加入安慰剂。这项研究预计招收6 850例受试者,预计将于2015年中期结束。

6 安全性将健康受试者分成10组,分别口服单剂量的贝曲沙班5、10、20、40、80、160、240、360、450、550 mg,结果没有受试者退出或出现严重的不良事件,并且随着剂量的增加,AUC的增加不呈正比(剂量增加,清除率下降)。研究表明,贝曲沙班具有很好的安全性。对药物之间相互作用的临床研究中,将健康的受试者分为两组,一组接受贝曲沙班40 mg/d,另一组服用贝曲沙班40 mg/d和酮康唑200 mg/d,时间持续5 d。结果发现,贝曲沙班的耐受性良好,没有SAE的报告,并且发现贝曲沙班和酮康唑之间也没有产生相互作用[21]。临床研究发现贝曲沙班的主要不良反应是大剂量服用时会出现恶心、呕吐、腹泻等消化道症状。

7 结语过去10年,Xa因子抑制剂成为抗凝药物的研究重点,直接Xa因子抑制剂可选择性抑制Xa因子,延长凝血时间,减少凝血酶生成而达到抗血栓作用,与常用药物及食物间的相互作用很小,无需调整剂量和用药监控,这类药物不仅为患者带来口服用药的便利,更为使抗凝治疗成为常规治疗提供了可能。贝曲沙班作为新型的Xa因子抑制剂,若是通过了临床试验,有望代替华法林、肝素等成为临床抗凝的主要用药,并且可能成为第一个为医院和急性患者出院后VTE的预防和护理标准的抗凝药物,这将成为全球超过3千万患者的福音。当然,贝曲沙班仍旧处于研究阶段,真正对某种疾病的疗效还需更多的循证医学依据。通过诸多的研究成果及数据监测,相信现在的抗凝治疗水平将发生重大变革。

| [1] | 江 凯, 张惠斌, 周金培, 等. Xa因子抑制剂的研究进展 [J]. 中国新药杂志, 2012, 21(20): 2380-2387. |

| [2] | Bondarenko M, Curti C, Montana M, et al. Efficacy and toxicity of factor Xa inhibitors [J]. J Pharm Pharm Sci, 2013, 16(1): 74-88. |

| [3] | 张立夏. 抗血栓药物概况 [J]. 中国医药指南, 2012, 10(15): 454-456. |

| [4] | Genovesi S, Rossi E, Gallieni M, et al. Warfarin use, mortality, bleeding and stroke in haemodialysis patients with atrial fibrillation [J]. Nephrol Dial Transplant, 2014, 28(8): 1-8. |

| [5] | Ranganathan R L, Venkatesh P. Atrial fibrillation and stroke prevention: is warfarin still an option?-No. [J]. J Neural Transm, 2013, 120(10): 1453-1456. |

| [6] | Lee Y K, Player M R. Developments in factor Xa inhibitors for the treatment of thromboembolic disorders [J]. Med Res Rev, 2011, 31(2): 202-283. |

| [7] | 王利华, 赵丽嘉, 等. 直接抑制凝血因子Xa的口服抗凝药物Edoxaban Tosilate Hydrate [J]. 药物评价研究, 2011, 34(6): 478-481. |

| [8] | 王维亭, 郝春华, 赵专友, 等. 新型抗凝药物研发进展 [J]. 现代药物与临床, 2011, 26(1): 10-24. |

| [9] | 柯永胜. 新型抗凝药物直接Xa因子抑制剂利伐沙班 [J]. 中国临床药理学与治疗学, 2009, 14(4): 361-367. |

| [10] | 李秋明, 李 玲. 抗凝药物新焦点--Xa因子直接抑制剂利伐沙班 [J]. 药学实践杂志, 2010, 28(1): 1-2. |

| [11] | 曲 迪. 抗凝血Xa因子直接抑制药研究进展 [J]. 齐鲁药事, 2012, 31(2): 102-104. |

| [12] | Zhang P, Huang W, Wang L, et al. Discovery of betrixaban (PRT054021), N-(5-chloropyridin-2-yl)-2-(4-(N,N-dimethylcarbamimidoyl)benzamido)-5-methoxybenz amide, a highly potent, selective, and orally efficacious factor Xa inhibitor [J]. Bioorg Med Chem Lett, 2009, 19(8): 2179-2185. |

| [13] | Morganroth J, Gretler D D, Hollenbach S J, et al. Absence of QTc prolongation with betrixaban: a randomized, double-blind, placebo-and positive-controlled thorough ECG study [J]. Expert Opin Pharmacother, 2013, 14(1): 5-13. |

| [14] | Kanter J P, Suizno K, Zuberi S S, et al. Methods of synthesizing pharmceutical salts of a factor Xa inhibitor [P]. WO: 2008057972 A1, 2008-05-15. |

| [15] | Pandey A, Leitao E P T, Song Z G, et al. Methods of synthesizing factor Xa inhibitors [P]. WO: 2011084519, 2011-07-14. |

| [16] | 许 昕, 薛晓文. 开发中的新型口服抗凝血药-Xa因子抑制剂 [J]. 药学与临床研究, 2010, 18(3): 294-298. |

| [17] | 陈 鑫, 张惠斌, 黄文龙, 等. Χa因子抑制剂的研究进展 [J]. 中国药科大学学报, 2010, 41(2): 104-111. |

| [18] | Chan N C, Hirsh J, Ginsberg J S, et al. Betrixaban (PRT054021): pharmacology, dose selection and clinical studies [J]. Future Cardiol, 2014, 10(1): 43-52. |

| [19] | Turpie A G, Bauer K A, Davidson B L, et al. A randomized evaluation of betrixaban, an oral factor Xa inhibitor, for prevention of thromboembolic events after total knee replacement (EXPERT) [J]. Thromb Haemost, 2009, 101(1): 68-76. |

| [20] | Connolly S J, Eikelboom J, Dorian P, et al. Betrixaban compared with warfarin in patients with atrial fibrillation: results of a phase 2, randomized, dose-ranging study (Explore-Xa) [J]. Eur Heart J, 2013, 34(20): 1498-1505. |

| [21] | Palladino M, Merli G, Thomson L. Evaluation of the oral direct factor Xa inhibitor-betrixaban [J]. Expert Opin Investig Drugs, 2013, 22(11): 1465-1472. |

2015, Vol. 30

2015, Vol. 30