2. 天津市中药质量控制技术工程实验室, 天津 300193;

3. 中药现代制剂与质量控制技术国家地方联合工程实验室, 天津 300193

2. Tianjin Engineering Laboratory of Quality Control Technology of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 300193, China;

3. National & Local United Engineering Laboratory of Modern Preparation and Quality Control Technology of Traditional Chinese Medicine (Tianjin), Tianjin 300193, China

元胡止痛滴丸为中医传统组方药,由延胡索(醋制)和白芷2味药材组成,本方重用延胡索为君药,有活血、理气、止痛的功效。辅以白芷为臣,可微发风寒、宣湿痹行气血,以除头痛、身痛。二药汇方,有理气、活血和止痛的功效,可用于由气滞血瘀引起的胃痛、胁痛、头痛及痛经的治疗[1]。前期化学成分和药理作用研究表明,元胡止痛滴丸中含有的生物碱类和香豆素类成分是其主要的药效物质基础[2-7],对疼痛有一定的抑制作用。但目前仍未见针对元胡止痛滴丸多成分、多靶点及多途径治疗原发性痛经的配伍合理性研究报道。

中医药的特色体现在中药复方对复杂疾病整体上的辩证论治,强调整体性,同时方剂的配伍组方注重“君、臣、佐、使”,通过多味中药的协调配合实现对机体的调节,体现了多成分、多靶点、多途径调控的理念。而网络药理学融合了系统生物学、计算生物学、多向药理学、网络分析等多学科的技术和内容,从整体的角度探索药物与疾病的关联,具有整体性、系统性的特点,与中医药理念一致[8-9]。因此,利用网络药理学的技术和方法,通过分析网络中的关键节点和功能模块,可以探究复方中药的药效物质基础及作用机制,阐释配伍规律及方剂毒理[10]。

本研究利用网络药理学的方法,选取了元胡止痛滴丸中延胡索药材的4个生物碱类代表成分及白芷药材的2个香豆素类代表成分进行潜在靶点和作用通路的预测,得到“化合物-靶点-通路”网络药理图。通过分析实验数据,获取了延胡索生物碱和白芷香豆素的特异性靶点和通路,以及二者共同作用的靶点和通路,解析了元胡止痛滴丸中延胡索、白芷药材的作用机制及配伍规律,为后续研究提供参考和依据。

1 材料网络药理实验研究的主要材料是分析软件和数据库,主要包括PharmMapper服务器(http://59.78.95.61/pharmmapper/)、UniProt数据库(http://www.uniprot.org/)、生物分子功能注释系统(Molecule Annotation System,MAS 3.0)数据库(http://bioinfo.capitalbio.com/mas3/analysis/)、京都基因与基因组百科全书(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes,KEGG)通路数据库(http://www.genome.jp/kegg/)、RCSB Protein Data Bank数据库(http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do)、ChemBioOffice2010、Cytoscape 2.6.0软件、Maestro 9.0软件。

2 方法 2.1 目标化合物的选取目标化合物的选择主要有2个原则,首先其必须为元胡止痛滴丸中的主要成分。结合文献报道[11-13]及本课题组前期实验结果[14-15],元胡止痛滴丸的主要成分是生物碱类和香豆素类化合物,且此2类化合物是其主要的药效物质基础。延胡索中的生物碱类化合物主要有以延胡索乙素和巴马汀为代表的原小檗碱型(包括叔胺型和季铵型)、以海罂粟碱为代表的阿朴菲型和以原阿片碱为代表的原托品碱型化合物。此外,中药发挥药效作用的物质基础是化学成分的组合,中药中虽有众多成分,但只有被吸收入血的成分才能产生作用。因此,基于绝大多数药物在动物体内起作用必须被吸收进入血液这一原理,选取目标化合物的另一原则即其必须是入血成分。综合以上2个方面,选取了延胡索乙素、巴马汀、海罂粟碱、原阿片碱、欧前胡素和异欧前胡素为研究对象,具体信息见表 1。

|

|

表 1 化合物信息 Table 1 Detail information of compounds |

2.2 目标化合物作用靶点及通路的预测

以6个代表性化合物为研究对象,采用反向对接的方法找到其潜在的作用靶点,具体方法如下:

(1)使用ChemBioOffice 2010软件绘制6个代表性化合物的三维立体结构图。

(2)将化合物三维立体结构投入反向分子对接

网站PharmMapper[16],进行药物分子的体内靶点预测;筛选与药物分子相关的体内靶点,将筛选的靶点投入UniProt数据库,得到所有靶点对应编号。

(3)将对接得分最高的前10个靶点编号投入MAS 3.0,得到与靶点相关的通路,选取与原发性痛经相关的通路进行下一步分析。

(4)综合以上计算出的数据,再通过KEGG数据库及相关文献的查阅对计算出的通路进行分析,找到和激素调节、中枢镇痛、解痉、炎症和免疫调节相关的通路,经Cytoscape 2.6软件[17]处理,得到元胡止痛滴丸6个代表性化合物的相关靶点通路预测图。

2.3 相关靶点与目标化合物的对接实验通过上述“2.2”项下的反向对接实验,可以获取目标化合物的潜在作用靶点,为了进一步探究反向对接实验结果的可靠性,通过docking实验进行潜在蛋白靶点与目标化合物的对接实验验证。具体过程如下:

(1)在进行分子对接前,首先在ChemBio3D软件中将化合物导入,进行能量优化并将文件保存为mol2格式。

(2)在RCSB Protein Data Bank数据库中搜索找到所研究靶点蛋白的构象(此结构为具有抑制剂的蛋白复合物)。

(3)利用Maestro 9.0软件,对目标蛋白进行去除水分子等结构优化,并找到其对接活性位点,同时对配体化合物进行构象优化。最后,将配体化合物与蛋白结构相互作用,得到化合物与靶点蛋白的对接结果及示意图。

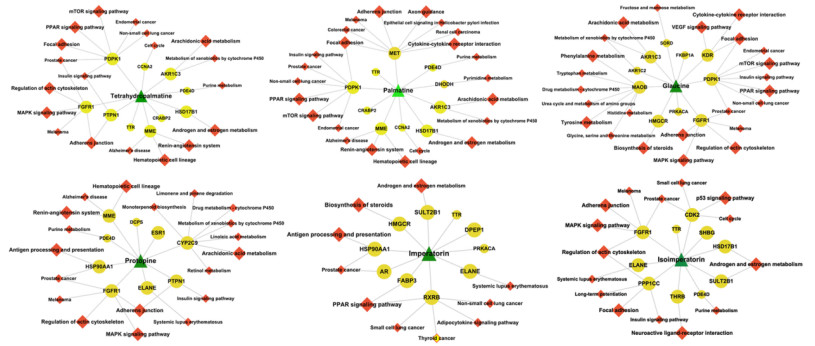

3 结果 3.1 目标化合物潜在作用靶点及通路预测通过PharmMapper服务器反向分子对接实验,分别得到了延胡索乙素、巴马汀、海罂粟碱、原阿片碱、欧前胡素和异欧前胡素的潜在作用靶点,其中选取得分最高的前10个靶点蛋白作为后续研究对象。之后,将预测出的靶点蛋白通过MAS 3.0及KEGG进行通路注解及分析,得到每个化合物的相关作用通路,最后利用Cytoscape 2.6.0软件,分别构建6个化合物的“化合物-靶点-通路”网络药理图(图 1,图中较大的图形表示该蛋白或信号通路与原发性痛经关系密切)。

|

▲-化合物●-靶点蛋白◆-通路 ▲-compound ●-protein ◆-pathway 图 1 延胡索乙素、巴马汀、海罂粟碱、原阿片碱、欧前胡素和异欧前胡素的“化合物-靶点-通路”网络图 Fig.1 "Compound-Target-Pathway" network of tetrahydropalmatine, palmatine, glaucine, protopine, imperatorin, and isoimperatorin |

3.2 相关作用靶点与目标化合物的对接验证结果

通过上述反向对接实验,获取了延胡索乙素、巴马汀、海罂粟碱、原阿片碱、欧前胡素和异欧前胡素潜在的相关作用靶点,利用潜在蛋白靶点与此6个化合物的docking实验,对反向对接结果的可靠性进行了验证。分析结果(表 2)发现,延胡索乙素、巴马汀、海罂粟碱、原阿片碱、欧前胡素和异欧前胡素可以较好地对接到各个相应潜在蛋白靶点的活性空腔,对接得分较高,从而证实了反向对接结果的合理性。

|

|

表 2 化合物靶点蛋白对接结果 Table 2 Results of docking |

3.3 元胡止痛滴丸治疗原发性痛经的配伍合理性分析

利用Cytoscape 2.6.0软件将延胡索乙素、巴马汀、海罂粟碱、原阿片碱、欧前胡素和异欧前胡素6个代表性化合物的潜在作用靶点、作用通路整合,得到了元胡止痛滴丸“化合物-靶点-通路”的网络药理图(图 2)。分析6个代表性化合物的整合数据发现,生物碱和香豆素2类成分既有共同的作用靶点群及通路群,又各有偏重,作用通路涉及中枢镇痛、激素调节、解痉、血管舒张、炎症及免疫等各个环节,各通路群间通过共有靶点连接,显示出不同成分间的多靶点、多途径的协同作用。6个化合物可作用于23个潜在的蛋白靶点,涉及相关通路19条,其中,延胡索生物碱类化合物单独作用的靶点为9个,通路9条;白芷香豆素类化合物单独作用的靶点为9个,通路为2条;延胡索生物碱类和白芷香豆素类化合物共同作用的靶点为5个,通路为8条。相关通路信息见表 3,基因相互作用关系见图 2。

|

黄色-生物碱单独作用的靶点及通路;蓝色-香豆素单独作用的靶点及通路;红色-生物碱和香豆素共同作用的靶点及通路 Yellow-the targets and pathways acted only by alkaloid; blue-the targets and pathways acted only by coumarin; red-the common targets and pathways acted by alkaloid and coumari 图 2 元胡止痛滴丸“化合物-靶点-通路”网络药理图 Fig.2 "Compound-Target-Pathway" network of YZDP |

|

|

表 3 相关通路信息 Table 3 Information of related pathways |

4 讨论

通过实验发现,以延胡索乙素、巴马汀、海罂粟碱、原阿片碱为代表的延胡索生物碱类化合物可以单独作用于单胺氧化酶(MAOB)、蛋白酪氨酸磷酸酶非受体1型(PTPN1)、脑啡肽酶(MME)、雌激素受体(ESR1)等9个靶点蛋白和arachidonic acid metabolism、mTOR、VEGF、renin-angiotensin system、axon guidance等9条信号通路。这些靶点及通路多数都与中枢镇痛有关,其中脑啡肽酶是主要的内源性阿片肽脑啡肽的降解酶,其对中枢镇痛起着关键性作用,因此推断生物碱类化合物主要是通过调节神经镇痛介质而发挥治疗痛经的作用。

元胡止痛滴丸中以欧前胡素和异欧前胡素为代表的白芷香豆素类成分可单独作用于雄激素受体(AR)、性激素结合球蛋白(SHBG)、脂肪酸结合蛋白(FABP3)等9个靶点蛋白和neuroactive ligand-receptor interaction、p38信号通路。这些蛋白及通路与性激素、炎症以及痉挛关系密切,推测香豆素类化合物可能是通过调节性激素的分泌与释放,抑制炎症因子的表达,缓解平滑肌痉挛而起到治疗原发性痛经的作用。

同时,6个化合物共同作用的靶点蛋白分别为热休克蛋白90(HSP90AA1)、中性粒细胞弹性蛋白酶(ELANE)、成纤维细胞生长因子受体1(FGFR1)、17β-雌二醇脱氢酶1(HSD17B1)、3-羟基-3-甲基戊二酰基辅酶A还原酶(HMGCR),共同作用的信号通路有PPAR、雄激素雌激素代谢、抗原加工和递呈、肌动蛋白细胞骨架的调节、MAPK、黏着斑激酶、黏着连接和类固醇的生物合成。经分析发现,香豆素及生物碱共同作用的蛋白靶点及信号通路涉及免疫反应、炎症表达、平滑肌痉挛以及性激素调节等相关过程。

同时,本课题组对元胡止痛滴丸在整体动物、离体器官、细胞和受体水平上进行了配伍合理性的研究。结果表明,在整体动物实验中,采用延胡索和白芷提取物比例为2:1制成的元胡止痛滴丸治疗中枢疼痛、炎性疼痛以及痛经的作用强度优于单用,且其发挥中枢镇痛作用的有效部位在延胡索提取物;在器官水平上,配伍后对缩宫素、PGF2α引起的子宫收缩具有协同增效作用,且有效部位在延胡索提取物;在细胞水平上,配伍给药对抑制大鼠原代子宫平滑肌细胞外钙内流的作用强度优于单用;在受体水平上,延胡索和白芷配伍给药后对5-羟色胺受体(5-HT1A)、μ阿片受体(OPRM1)、β2肾上腺素受体(ADRB2)的激动作用及对多巴胺受体(D2)、M2乙酰胆碱受体和血栓素-前列腺素受体(TP)的拮抗作用明显强于单独给药,具有增效作用;延胡索乙素单独给药后可激动ADRB2,拮抗D2和TP,欧前胡素仅对TP有拮抗作用,而配伍给药后对3个受体的激动和拮抗作用均显著优于单独给药。

元胡止痛滴丸中延胡索辛散温通,既善活血,又能行气,止痛效果好,是活血行气止痛之良药,为本方君药;白芷亦属辛散温通之品,长于祛风散寒、燥湿止痛,为本方臣药,以助延胡索活血行气止痛之效。本研究通过整合整体动物、离体器官、细胞、受体和网络药理等多角度的实验结果发现,延胡索中的生物碱类成分可通过作用于中枢镇痛相关蛋白、平滑肌相关蛋白以及血栓素、血管紧张素等靶点蛋白来调节下游生物信号转导通路,从而发挥止痛、理气、活血等功效,起到君药的作用。白芷药材同样可以通过与5-羟色胺、乙酰胆碱、血栓素-前列腺素等受体结合,参与痉挛、炎症等相关信号通路的调节与转导,从而发挥除湿痹行气血的功效,辅助君药延胡索起到臣药作用,体现了二者配伍的合理性。本实验通过网络药理学的方法,对元胡止痛滴丸的配伍作用规律进行了探究,筛选出关键靶点蛋白并构建作用机制网络图,初步阐释了其配伍合理性,但欠缺实验角度的验证。因此,后续会从实验的角度以关键靶点为研究切入点对元胡止痛滴丸的配伍合理性进行深入研究。

| [1] | 冯玥, 胡金芳, 邸志权, 等. 元胡止痛滴丸对硝酸甘油诱导大鼠实验性偏头痛的镇痛作用及其机制研究[J]. 现代药物与临床, 2016, 31(4):423–426. |

| [2] | 崔秋兵, 由耀辉, 王碧. 大鼠血清中白芷镇痛成分分析(英文)[J]. 中国药学, 2015, 63(9):630–634. |

| [3] | 施婷婷, 王建新, 李希. 延胡索总生物碱类有效部位的研究进展[J]. 中药与临床, 2015, 6(2):110–113. |

| [4] | 杨鑫宝, 杨秀伟, 刘建勋. 延胡索物质基础研究[J]. 中国中药杂志, 2014, 39(1):20–27. |

| [5] | 张慧, 海广范, 栗志勇, 等. 白芷中活血化瘀有效组分的谱效关系[J]. 中国实验方剂学杂志, 2014, 20(15):139–143. |

| [6] | 朱艺欣, 李宝莉, 马宏胜, 等. 白芷的有效成分提取、药理作用及临床应用研究进展[J]. 中国医药导报, 2014, 11(31):159–162. |

| [7] | 张铁军, 许浚, 韩彦琪, 等. 中药质量标志物(Q-marker)研究:延胡索质量评价及质量标准研究[J]. 中草药, 2016, 47(9):1458–1467. |

| [8] | Hopkins A L. Network pharmacology[J]. Nat Biotechnol, 2007, 25(10): 1110–1111. DOI:10.1038/nbt1007-1110 |

| [9] | Zhang G B, Li Q Y, Chen Q L, et al. Network pharmacology:a new approach for chinese herbal medicine research[J]. Evid-Based Compl Alt, 2013. DOI:10.1155/2013/621423 |

| [10] | Li S, Fan T P, Jia W, et al. Network pharmacology in traditional chinese medicine[J]. Evid-Based Compl Alt, 2014. DOI:10.1155/2014/138460 |

| [11] | Liu Y, Chen B, Le J, et al. Rapid and sensitive liquid chromatography with tandem mass spectrometry method for the simultaneous determination of 11 major components of Yuanhu-Baizhi herb-pair in rat perfusion fluids[J]. J Sep Sci, 2014, 37(12): 1429–1437. DOI:10.1002/jssc.v37.12 |

| [12] | Su S, Duan J, Wang P, et al. Metabolomic study of biochemical changes in the plasma and urine of primary dysmenorrhea patients using UPLC-MS coupled with a pattern recognition approach[J]. J Proteome Res, 2013, 12(2): 852–865. DOI:10.1021/pr300935x |

| [13] | Tao Y, Xu H, Wang S, et al. Identification of the absorbed constituents after oral administration of Yuanhu Zhitong prescription extract and its pharmacokinetic study by rapid resolution liquid chromatography/quadrupole time-of-flight[J]. J Chromatogr B, 2013. DOI:10.1016/j.jchromb.2013.07.015 |

| [14] | Zhang H B, Zhang T J, Xu J, et al. Rapid analysis and identification of absorbed components and their metabolites in rat plasma and brain tissue after oral administration of Yuan-Hu-Zhi-Tong dropping pill using UPLC-Q-TOF/MS based multivariate statistical analysis[J]. Chin Herb Med, 2016, 8(2): 154–163. DOI:10.1016/S1674-6384(16)60025-4 |

| [15] | 韩彦琪, 许浚, 龚苏晓, 等. HPLC-QTOF/MS方法分析元胡止痛方的化学成分[J]. 药学学报, 2017, 52(1):132–138. |

| [16] | Liu X, Ouyang S, Yu B, et al. PharmMapper server:a web server for potential drug target identification using pharmacophore mapping approach[J]. Nucleic Acids Res, 2010, 38: 609–614. DOI:10.1093/nar/gkq300 |

| [17] | Smoot M E, Ono K, Ruscheinski J, et al. Cytoscape 2. 8:new features for data integration and network visualization[J]. Bioinformatics, 2011, 27(3): 431–432. DOI:10.1093/bioinformatics/btq675 |

2017, Vol. 48

2017, Vol. 48