2. 福建省农业科学院药用植物研究中心, 福建福州 350003

2. Research Center for Medicinal Plant, Fujian Academy of Agricultural Sciences, Fuzhou 350003, China

两面针Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC. 为芸香科(Rutaceae)花椒属Zanthoxylum L. 木质藤本植物,俗称钉板刺、入山虎、入地金牛、叶下穿针等,其根、茎、叶、果皮均可入药,但通常以根入药[1]。其根性平,味苦、辛,具有活血化瘀、行气止痛、解毒消肿的功能;主要用于跌扑损伤、胃痛、牙痛、风湿痹痛、毒蛇咬伤,外治烧烫伤[2];是外感风痧冲剂、金鸡系列、骨刺片、跌打万花油、两面针中药牙膏等药品和日用品的重要原料。现代药理研究证明其在抗癌、消炎等方面作用显著[3, 4, 5, 6]。

两面针主要分布于我国广西、广东、云南、福建、湖南、台湾等地,生于山野坡地灌木丛中,以广西的资源最为丰富[7, 8]。近年来,由于过度开发经济林以及烧山和除草剂的大量应用,两面针生境受到严重破坏,加上乱采乱挖、繁殖率低、生长缓慢等因素,使其野生蕴藏量急剧下降,人工栽培已迫在眉睫。近几年对其研究主要集中于化学成分、药理作用方面,对其繁育栽培方面的基础研究报道甚少,本实验首次对两面针的花粉进行研究,为其育种、栽培、分类研究奠定基础。

1 试验材料样品取自福建省福州市金山,经中国医学科学院药用植物所林雨霖教授鉴定为两面针Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.。选择盛花期的枝条带回室内,作为试验材料备用。

2 方法选择刚开放的花蕾,用于花粉活性、形态特征测定。

2.1 花粉活性测定采用碘-碘化钾(I2-KI)染色法、氯化三苯基四氮唑(TTC法)和离体萌发法对花粉活性进行测定。I2-KI染色法、TTC法参照《植物生理生化试验原理和技术》[9],染色后,置于10倍显微镜下观察,每张片上统计100个,记录发芽数,重复3次。

萌发采用琼脂培养法,对蔗糖质量分数、硼酸质量浓度、氯化钙质量浓度3个因素进行筛选,蔗糖质量分数为0、5%、10%、20%,硼酸质量浓度为0、0.05、0.1、0.2 mg/mL,氯化钙质量浓度为0、0.05、0.1、0.2 mg/mL,3个因素4水平,故采用了“3414”的试验处理,其组合情况见表 1,并与常规的BK培养基[10]作比较,筛选出适宜两面针花粉萌发的培养基。各处理按表 1组合配好后,分别加入0.5%的琼脂,然后煮沸,使琼脂溶解,均匀滴在载玻片中间,冷却后,将上述花粉,散在培养基上面。4 h后,置于10倍显微镜下,每张片上统计100粒,记录萌发的粒数,重复3次。

| 表 1 “3414”各处理组合 Table 1 Each treatment combination of 3414 test |

于2014年4月在同一植株上再次采摘盛花期枝条,带回室内,选择刚开放的花药,放入信封内,置于常温(自然室内)、低温(4 ℃冰箱)、冷冻(−20 ℃冰箱)环境下,每天上午11点左右取样,并将花粉均匀涂在铺有适宜培养基的载玻片上,培养方法、观察统计方法同“2.1”项离体萌发法,连续测定14 d。

2.3 花粉形态特征观察将花粉均匀弹撒在带有双面导电胶的载物铜台上,放入JEOL JFC-1600离子溅射仪中喷镀铂金,置于JSM-6390 LV扫描电镜下观察,并选有代表性的视野500×(群体)、3 000×(个体)、10 000×(局部)3种类型拍照记录。选择20个有代表性的花粉粒,测量其极轴长和赤道轴长,计算均值和极赤比;观察花粉表面纹饰及萌发沟形态。

2.4 数据统计与处理将不同处理的实验数据汇总于Excel 2007中,运用SAS 9.2进行统计分析。

3 结果 3.1 TTC法测定花粉活性用TTC对刚开放花朵的花粉粒进行染色,实验结果表明,没有观察到花粉粒被染为红色或淡红色,均为黄色(图 1),所以此方法不适合测定两面针的花粉活性。

| 图 1 TTC法测定花粉活性 Fig.1 Determination of pollen activity by TTC method |

用I2-KI进行染色,仅有6%的花粉粒染为蓝色,其他均为黄色(图 2),从实验结果可知该方法不能有效地反映两面针的花粉活性。

| 图 2 I2-KI法测定花粉活性 Fig.2 Determination of pollen activity by I2-KI method |

花粉管萌发情况见图 3。处理6的萌发率最高,可达66.67%,显著高于空白和常规的BK培养基,离体萌发培养法各处理的花粉萌发率结果见表 2。

| 图 3 离体萌发的花粉粒及花粉管 Fig.3 Germination of pollen grain and pollen tube in vitro |

| 表 2 离体培养法各处理的花粉萌发率结果 Table 2 Pollen grain germination results of each treatment in culture of in vitro |

| 表 3 蔗糖质量分数对花粉萌发率的影响 Table 3 Effects of sucrose concentration on pollen grain germination |

| 表 4 硼酸质量浓度对花粉萌发率的影响 Table 4 Effects of HBO3 concentration on pollen grain germination |

表 1中的处理2、3、6、11,氯化钙和硼酸质量浓度保持不变,并处于中等水平,因此可单独考虑蔗糖质量分数对花粉萌发率的影响。由表 1和3可见,添加蔗糖的处理6、11高于不添加蔗糖处理2和不添加任何物质的处理1,并且随着蔗糖的添加量增加,萌发的数目也逐渐增加。当蔗糖质量分数增加到10%时,萌发率最高达到66.67%,增加到20%时,萌发率为63.33%,两者差异不大,但两者均显著高于不加蔗糖、含有5%蔗糖以及没有添加任何物质的处理1和BK。

3.3.2 硼酸质量浓度对花粉萌发率的影响表 1中的处理4、5、6、7,蔗糖质量分数和氯化钙质量浓度保持不变,并处于中等水平,因此可单独考虑硼酸质量浓度对花粉萌发率的影响。表 1和4的结果表明花粉萌发率随着硼酸质量浓度的增加而增加,0.10 mg/mL时萌发率最大,达到66.67%,高于其他处理。当质量浓度为0.05或0.2 mg/mL时,均低于0.1 mg/mL的萌发率,但与不添加硼酸的处理4和常规的BK差别不大,与不添加任何物质的处理1差别较大。

3.3.3 氯化钙质量浓度对花粉萌发率的影响处理6、8、9、10,蔗糖质量分数和硼酸质量浓度保持不变,并处于中等水平,即可单独考虑氯化钙质量浓度对花粉萌发率的影响。表 1和5的实验结果表明花粉萌发率随着浓度的增加而增加,0.1 mg/mL氯化钙时萌发率最大,达到66.67%,显著高于不添加任何成分的处理1。含有0.05与2.0 mg/mL氯化钙(处理9、10)、常用的BK培养基之间没有显著差别,但与处理9和处理1差异显著。处理1和处理8之间有一定的区别,但均未达到显著程度。

| 表 5 氯化钙浓度对花粉萌发率的影响 Table 5 Effects of CaCl2 concentration on pollen grain germination |

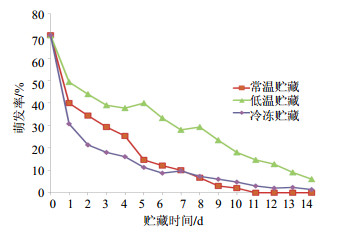

将花粉粒在不同的环境下经过不同时间的贮藏,花粉活性有显著的差别。从图 4可知,在所采用的3种贮藏方法中,花粉活性都随着贮藏时间的延长而逐渐降低,并且以0~1 d的下降速度最快,即意味着24 h内花粉活性较高。两面针的花粉在不同的环境下进行贮藏亦表现出不同的活性,其中4 ℃低温贮藏的环境优于常温贮藏和冷冻贮藏,其中常温贮藏的寿命最短,而冷冻贮藏的发芽率始终较低,甚至在前7 d,冷冻贮藏的发芽率不仅低于低温贮藏也低于常温贮藏。在整个测定的时间段内,低温贮藏条件下花粉发芽率始终高于另外2种环境,并且低温贮藏条件下花粉粒不易散落,而常温下花朵易于脱水干燥,花粉粒易于散落,不利于花粉粒在花药上的保存。在冷冻环境中花朵和花药均变硬,花粉粒黏在花药上,于常温中放置片刻后才变软,但花粉粒经历冷冻与融化过程,可能影响花粉的发芽率,成为冷冻环境下花粉发芽率较低的原因之一。3.5 花粉形态特征研究

| 图 4 不同贮藏时间和方法对花粉粒活性的影响 Fig.4 Effects of different storage time and methods on pollen grain germination |

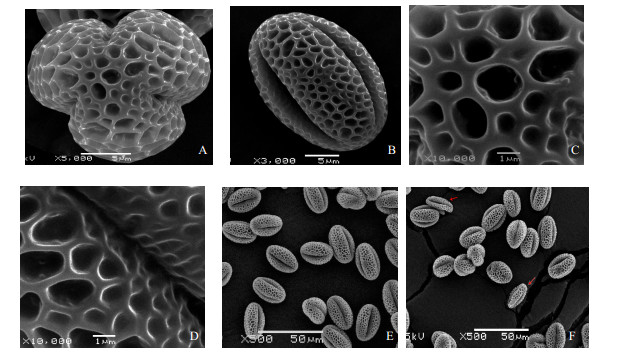

通过形态特征观察,两面针的花粉形态赤道面观为长椭球形,极面观为3裂圆形,极轴长23~30.6 μm,赤轴长15.2~19.4 μm,极赤比为1.55;基本上都具有3个萌发沟,沟长21.25~24.4 μm,沟宽2.4~4.0 μm;表面均具有清楚的网状纹饰,网孔大小不一,多边形,有些网孔内含有一些颗粒状物质(图 5)。从花粉粒群体可知,花粉粒饱满,约有2%左右发育不良的花粉粒出现(图 5)。

| 图 5 花粉粒的极面观 (A)、赤面观 (B)、表面网孔 (C)、萌发沟 (D)、群体 (E)、发育不良花粉粒 (F) Fig.5 Polar view (A),equatorial face (B),reticulate ornamentation (C),germinal colpate (D),population (E),and dysplasia (F) of pollen grain |

测定花粉活性的方法有很多种,常用的有TTC法、I2-KI法和离体萌发法。通过以上3种方法对两面针的花粉活性比较,结果表明TTC法无法测定两面针花粉粒活性,这可能是其内所含脱氢酶活性太低的原因;I2-KI法在一定程度上反映了其活性,但仅有6%的萌发率,远低于离体萌发66.67%的萌发率,这表明两面针花粉粒内所含的淀粉量较低。

“3414”试验设计吸收了回归最优设计处理少、效率高的优点,又符合各因素最佳浓度筛选[11]。本实验首次将“3414”试验设计应用于花粉萌发适宜条件筛选,借用了该设计处理少、效率高的优点,不仅减少处理的组合数,而且能够全面分析影响花粉萌发较大的3个主要因素。可把不同的处理挑选出来单独分析各个因素对两面针发芽率的影响。但也有不足之处,不能分析各因素对发芽率的贡献率,以及理想的最佳发芽组合仍需进一步改变各因素的水平,使不同因素的水平趋近最高发芽率,从而得到最优发芽组合。另外人工创造的离体发芽条件,与柱头上的发芽环境也可能不一样,因此上述离体发芽组合不能代表花粉在柱头上真正的发芽率,只能反映两面针花粉活性的大小,所以其最优且较理想的离体萌发条件有待进一步深入研究。

影响花粉寿命的有温度、湿度等自然因素,将两面针花粉置于不同的环境条件下贮藏,其寿命则长短不一。在本实验研究中以4 ℃低温贮藏的环境下保存两面针花粉最适合,这与其他物种的保存方法基本一致[12, 13]。冷冻贮藏活性低,可能与两面针花粉不耐低温有关,具体原因有待进一步研究;越来越多用超低温保存花粉[14],两面针的花粉能否用超低温保存,同样需要进一步研究。不同的年份所测得的花粉活性不同,这可能与取样时的环境有关。

不同成熟度花粉具有不同活性,两面针花序为聚伞圆锥花序[15],开花期不一致,且当花粉从花药上开始散粉时,即意味着花粉成熟,其不同成熟度时期难以划分,故本实验未对不同成熟期花粉粒进行研究,但值得进一步探讨。

两面针的花粉形态赤道面观为长椭球形,极面观为3裂圆形,具有3个萌发沟,表面均具有清楚的网状纹饰等特征,与刘炳仑[16]所报道的花椒属花粉特征一致,两面针不同的类群间是否存在差别有待进一步研究。

| [1] | 中国科学院中国植物志编委会. 中国植物志(第43卷, 第二分册)[M]. 北京:科学出版社, 1997. |

| [2] | 中国药典[S]. 一部. 2010. |

| [3] | 毛晓丽, 覃禹, 蔡鹃, 等. 两面针红外指纹图谱与抗癌活性的谱效研究[J]. 红外与毫米波学报, 2013, 32(1):91-96. |

| [4] | Chen Z F, Liu Y C, Liu L M, et al. Potential new inorganic antiumour agents from combining the anticancer traditional Chinese medicine (TCM) liriodenine with metal ions, and DNA binding studies[J]. Dalton Trans, 2009, 2(2)262-272. |

| [5] | Nakanishi T, Suzuki M, Saimoto A, et al. Structural considerations of NK109, an antitumor benzo[c] phenanthridine alkaloid[J]. J Nat Prod, 1999, 62:864-867. |

| [6] | Holden J A, Wall M E, Wani M C, et al. Human DNA topoisomerase I:quantitative analysis of the effects of camptothecin analogs and the benzophenanthridine alkaloids nitidine and 6-ethoxydihydronitidine on DNA topoisomerase I-induced DNA strand breankage[J]. Arch Biochem Biophys, 1999, 370(1):66-76. |

| [7] | 陈贝贝, 宋经元, 姚辉, 等. 基于ITS2条形码的两面针药材及其混伪品的鉴别[J]. 中草药, 2013, 44(15):2150-2154. |

| [8] | 蒋水元, 李虹, 黄夕洋, 等. 两面针苗木分级标准的研究[J]. 福建林业科技, 2010, 37(4):87-90. |

| [9] | 王学奎. 植物生理生化实验原理和技术[M]. 第2版. 北京:高等教育出版社, 2006. |

| [10] | 胡适宜. 植物胚胎学实验方法(一)花粉生活性的测定[J]. 植物学通报, 1993, 10(2):60-62. |

| [11] | 吴志勇, 闫静, 施维新, 等. "3414"肥料效应试验的设计与统计分析[J]. 新疆农业科学, 2008, 45(1):135-141. |

| [12] | 韩怡, 巢建国, 谷巍, 等. 太子参花粉活性和柱头可授性研究[J]. 种子, 2012, 31(9):37-40. |

| [13] | 许婉娜, 郑燕文, 李洁琼, 等. 不同化学因子对佛手柑花粉活性的影响[J]. 贵州农业科学, 2009, 37(7):48-50. |

| [14] | 傅鸿妃. 植物花粉超低温保存研究进展[J]. 长江蔬菜, 2007(9):40-42. |

| [15] | 傅立国, 陈潭清, 郎楷永, 等. 中国高等植物(第8卷)[M]. 青岛:青岛出版社, 1998. |

| [16] | 刘炳仑. 中国芸香科植物的花粉形态[J]. 植物研究, 1987, 7(3):11-56. |

2016, Vol. 47

2016, Vol. 47