2. 中国医学科学院 北京协和医学院药用植物研究所, 北京 100193;

3. 国家中医药管理局 传统药物专利信息资源重点研究室, 北京 100080;

4. 北京东方灵盾科技有限公司, 北京 100080

2. Institute of Medicinal Plant Development, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing 100193, China;

3. The Key Laboratory of Traditional Chinese Medicine Patent Information Resources, State Administration of Traditional Chinese Medicine, Beijing 100080, China;

4. East Linden Company Limited, Beijing 100080, China

山药 Dioscoreae rhizoma 为薯蓣科(Dioscoreaceae)植物薯蓣Dioscorea opposita Thunb.的干燥根茎,味甘,性平,有补脾养胃、生津益肺、补肾涩精的功效[1],入脾、肺、肾经。山药原名为薯蓣,寇宗奭的《本草衍义》记载:“薯蓣因避唐代宗李预讳改为薯药,后又因避北宋英宗赵曙讳而更名山药”[2]。山药始载于《神农本草经》,名为“署豫”[3],列为上品,谓之“主伤中,补虚羸,除寒热邪气,补中益气力,长肌肉,强阴”[4]。山药产河南、山西、河北、山东等省区,以河南产的怀山药为道地药材[5]。山药多糖是其主要活性成分,还含有多种不饱和脂肪酸和奇数碳脂肪酸、丰富的黄酮类化合物、必需氨基酸、大量的微量元素等成分[6, 7, 8]。现代医学研究表明,山药具有改善消化功能、提高免疫功能、降血糖、调血脂、延缓衰老、抗肿瘤、抗突变、肾缺血再灌注损伤保护、促进肾脏再生修复、肝损伤的保护、调节酸碱平衡、抗氧化等方面作用[4, 6]。除了药用,山药还作为粮食和菜食用,是药食两用的药材。

山药的经济价值也较高,单位面积经济产量和蛋白质量均比水稻、小麦等粮食作物高1 倍以上,是农民增收的好作物[9]。加强对山药的研究与开发,无疑可以为促进传统中药现代化发展、保障我国粮食安全、增加农民收入发挥积极的作用[9]。

本文利用Espacenet 及世界传统药物专利数据库提供的专利信息,从发明专利的视角分析了山药的开发现状。中药保护的主要形式有专利保护、新药保护、中药品种保护、商业秘密保护和商标保护,专利保护是其中最主要形式之一,而中药专利申请量在国内专利申请中也占据着重要的比例[10]。这些专利记录了山药开发的最新成果,对这些信息进行有目的、合理的整理、分析,能够揭示行业发展的深层动态特征,从而了解山药开发利用的现状,以期为山药的后续开发提供参考。

1 数据检索与数据处理在本研究中,最主要的数据来源是世界传统药物专利数据库(http://www.wtmpd.com/),辅之以Espacenet(http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP)。前者是传统药物专利专业数据库,对于每种药材都有特定的编号,且数据库中收录的90%以上专利都经过人工阅读后标引了关键词、疗效、相关药材与化学成分等信息,检索结果比较可靠。后者收录了全球1836 年至今的超过9 千万件专利申请,检索结果比较全面。

通过文献初步调研与专利预检索,确定了各个数据库使用的检索式:世界传统药物专利数据库使用SALL=(山药)or RN=E010-06 作为检索式,其中的E010-06 为该数据库为山药分配的登记号;Espacenet 使用“rhizoma dioscoreae”or“dioscoreae rhizoma”or“chinese yam”or“common yam rhizome”为检索式。之后实施了专利检索,前者的检索数据在提出申请后由其开发公司提供,后者检索结果利用其开放专利服务(Open Patent Services,OPS)下载。而后,利用专利申请号、公开号合并2 个数据集。最后,利用OPS 服务查询并下载全部专利的同族信息(截至2015 年5 月31 日)以及法律状态信息(截至2015 年6 月1 日)。

专利数据下载完毕后,对其进一步清理,以剔除不需要的数据、整理不规范的信息。主要包括以下几个步骤:(1)删除其中非发明专利的信息;(2)整理不规范的申请人名称;(3)标注法律状态归类;(4)修改其他明显的信息错误,如文字编码错误等。接下来,利用关系型数据库管理系统Sqlite3(3.8.10.1,public domain)管理整理后的数据集,并用Python(2.7.9 64bit,Python Software Foundation)、R 语言(3.1.2,The R Foundation for Statistical Computing)等数据处理分析工具进行数据的统计、分析、可视化。

2 数据分析及结果 2.1 基本情况经过整理后,得到了山药相关的13 924 个专利族,其中有14 554 件专利申请。这些专利申请的法律状态分布见表 1。

|

|

表 1 检索结果的法律状态分布 Table 1 Distribution of legal status on search results |

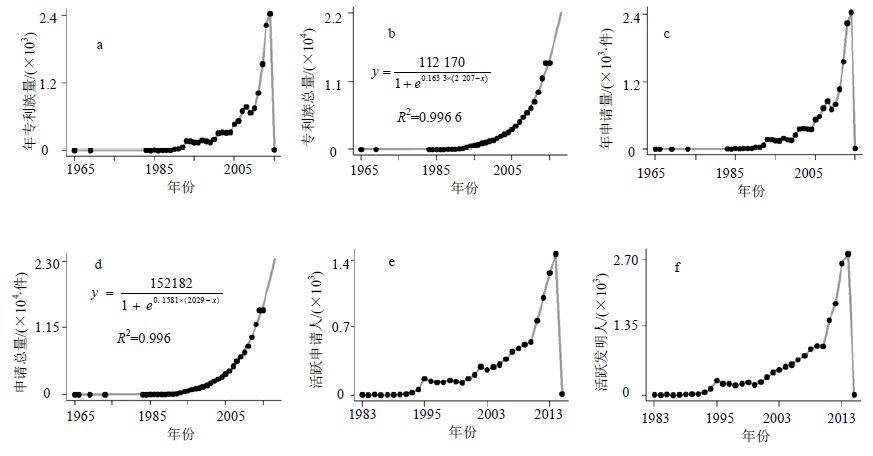

本研究统计了山药专利发展状况相关的一些指标,包括年专利族量、年专利申请量、年活跃申请人数量、年活跃发明人数量(图 1)。其中,活跃申请人数量、活跃发明人数量分别指每年新增的专利族所涉及的申请人、发明人的数量。本研究还利用Logistic 模型对山药专利的技术生命周期进行了分析(图 1-c、d 和表 2):借助R 语言的非线性最小二乘法(nonlinear least squares,NLS)函数,以年份为自变量,专利族总量、申请总量分别为因变量,对Logistic 函数进行了拟合,并在此基础上对拟合结果进行了优化,借此分析技术生命周期。拟合中不考虑2015 年的数据,2014 年的数据酌情考虑。图中的点表示实际值,线表示拟合值,公式表示拟合后的曲线。

|

图 1 专利相关指标变化与趋势 Fig. 1 Changes and trends of patent indicators |

|

|

表 2 Logistic 模型部分拟合值 Table 2 Part of Logistic model fitted value |

数据显示,2005 年之前山药专利的年申请量增长较缓慢,1993 年、2001 年有过2 次增长,其他时间基本与上一年持平。2005 年后专利年申请量增长速度加快,2005—2013 年的年均增长率为23.90%;特别是2010 年后增长尤为迅速,2010—2013 年的年均增长率为34.90%。2014 年可能还有部分专利申请没有公开,在这里不做讨论。拟合结果显示,山药专利族量、专利申请量预计分别于约2027 年、2029 年达到饱和值的一半,即成长期进入成熟期的分界点,可见该领域目前处于成长期初期,饱和值则分别约为112 170、152 182。从2013、2014 年的拟合值看,今后几年的拟合值与饱和值的拟合结果很可能偏低。

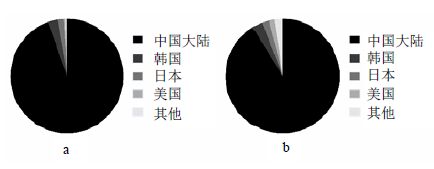

2.3 国际格局本研究提取出专利申请号中的地域代码,并对专利申请的地域分布进行了统计(图 2)。从宏观角度看,专利族优先权申请的地域分布侧重反映哪些地域发明较多,而专利申请的地域分布则侧重于反映这些发明更倾向于在哪些地域申请保护。

|

图 2 专利族优先权申请分布专利 (a) 和申请分布 (b) Fig. 2 Distribution of patent family priority (a) and patent applications (b) |

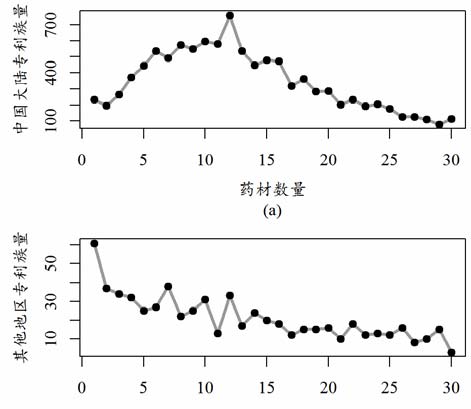

中国除香港、澳门、台湾省以外地区(以下简称中国大陆)的山药专利族优先权申请量占总量的94.59%,具有绝对的优势,可见在山药的开发方面中国大陆的开发者投入甚多。中国大陆的专利申请量占全部的91.09%,还可以看出中国大陆是大部分申请人最关注的专利申请地。单从数量的角度出发,无论是专利族还是专利申请量,中国大陆对山药的开发都处于绝对的优势地位。另外,从图 3 可以看出,中国大陆以外的地区更倾向于开发单一或简单几种药材的提取物和深加工制品,中国医药研发则重在5~13 味药材的组方药物(大于30 味药材的未在图 3 中标出)。

|

图 3 专利族涉及药材量分布 Fig. 3 Distributed of medicinal material amount and patent family amount |

不同地域的专利申请人对于国际化的认知也不尽相同。鉴于申请人在申请专利时一般优先考虑其归属地或长期驻地,本文针对申请地与优先权申请地不同的专利申请进行了统计(图 4,横轴代表专利申请人的归属地或长期驻地,纵轴代表专利申请人的非归属地与长期驻地专利申请的申请地)。

|

图 4 主要地区、组织申请人的外地专利布局 Fig. 4 Foreign patent application layout of major areas or organization |

很多申请人首先通过专利合作协定(patent cooperation treaty,PCT)来申请国际专利保护,因此世界知识产权组织是许多外地专利申请的优先权地,位列第1。中国大陆的申请人在山药的专利国际化保护意识最强,美国、法国申请人紧随其后,其他地区申请人与他们有一定的差距。美国是这些国际专利申请人最青睐的申请地,有118 件外来申请。其次,欧洲也比较吸引外来申请人,有74 件外来申请。其他外来申请较多的地区有日本、澳大利亚、中国大陆,分别有62、48、47 件外来申请。

2.4 功效山药是一种药食两用的中药材,家常菜中也经常能看到它的身影,人们看重的是其口感与保健功效。本研究利用专利的国际专利分类(internationalpatent classification,IPC)信息中包含的功效信息,对山药相关发明专利的功效侧重点进行了分析。IPC 号一般包含5 层及以上分类信息,包括部、大类、小类、大组、小组,从不同层次对专利进行了分类,其中A61P 小类含义是“化合物或药物制剂的特定治疗活性”,包含了药用专利涉及的功效信息。本研究对每个专利的每个IPC 分类,利用正则表达式进行分析,提取并统计了其中包含的A61P小类内的大组信息(表 3)及小组信息(表 4)。

|

|

表 3 山药专利IPC 分类A61P 小类内主要大组分布 Table 3 IPC main-group distribution in Subclass A61P of Chinese yam |

|

|

表 4 山药专利IPC 分类A61P 小类内主要小组分布 Table 4 IPC subgroup distribution in Subclass A61P of Chinese yam |

从大组层次看,申请人在申请专利时最关心的是山药对于消化系统疾病的治疗作用,然后是治疗代谢疾病、全身保护或抗毒剂(解毒药、螯合剂、自由基清除剂或抗氧化剂)等功能。其他专利族量占总量比例超过10%的功效还有6 项。从更深一层次来看即小组层次,助消化、治疗高血糖症、免疫兴奋剂相关的专利族量较多,均超过了总量的10%。

2.5 配伍世界传统药物专利数据库提供了经过人工阅读后标引的专利关键词信息,本研究检索到所有的专利族中共有12 316 个专利族有关键词标引信息,占总量的88.45%。本研究借助这个标引信息获取了每个专利族关联的药材,并统计了与山药共现最多的10 味药材及其分类[11]信息(表 5)。数据显示,山药相关的专利申请,从虚实补泻的角度考虑,主要配伍思路为甘温益气;从脏腑归经的角度考虑,主要配伍思路为补脾益气。

|

|

表 5 与山药共现最多的10 味药材及其分类 Table 5 Top 10 of medicinal materials by co-occurrence with Chinese yam and their classification |

在本课题组已经做过分析的10 种药材(赤芍与白芍、罗布麻、五味子、刺五加、党参、红景天、银杏、枸杞子、山药)中,中国大陆的专利族量、专利申请量往往是最多的,但是国际专利的申请量排名却往往下降很多。唯有在山药这个领域内,中国大陆的国际专利申请量列所有地域(不计世界知识产权组织等国际组织)的第1 位。

3.2 中国大陆还应加强山药的深层次开发“2.3”项的数据显示,目前中国大陆的开发重点放在了5~13 味的中药复方方面,单味药提取物及其他深加工制品开发较少,其他地域专利申请则与中国大陆的相反。在重视组方研究开发的同时,也应加强基础及深层次的开发,中西思想合璧可能很大程度上促进中药的发展。

| [1] | 中国药典 [S]. 第一增补本. 2010. |

| [2] | 张 楠, 王守东, 张 杰, 等. 薯蓣源流辨析 [J]. 河南中医, 2010, 30(7): 712-713. |

| [3] | 孙星衍, 孙冯翼. 神农本草经 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 1982. |

| [4] | 孙晓生, 谢 波. 山药药理作用的研究进展 [J]. 中药新药与临床药理, 2011, 22(3): 353-355. |

| [5] | 冯学锋, 黄璐琦, 格小光, 等. 山药道地药材形成源流考 [J]. 中国中药杂志, 2008, 33(7): 859-862. |

| [6] | 赵 宏, 谢晓玲, 万金志等. 山药的化学成分及药理研究进展 [J]. 今日药学, 2009, 19(3): 49-52. |

| [7] | 孙在芝, 丛晓东, 张 云, 等. 山药化学成分和质量控制研究进展 [J]. 亚太传统医药, 2011, 7(9): 153-155. |

| [8] | 姜红波. 山药的药理活性研究及产品开发现状 [J]. 化学与生物工程, 2011, 28(4): 9-12. |

| [9] | 韦本辉. 我国淮山药产业发展现状及对策 [J]. 现代农业科技, 2012(3): 352-354. |

| [10] | 许钧钧, 张 辉, 唐力英, 等. 进入中国的复方中药专利现状分析 [J]. 中草药, 2012, 43(12): 2321-2326. |

| [11] | 高学敏. 中药学 [M]. 北京: 中国中医药出版社, 2003. |

2016, Vol. 47

2016, Vol. 47