小檗碱为毛茛科(Ranunculaceae)黄连属Coptis Salisb. 植物黄连Coptis chinensis Franch. 的根茎中所含的主要活性成分,属于季铵型异喹啉类生物碱。其药理作用广泛,具有广谱的抗菌、抗炎、抗病毒作用。近年来研究表明,小檗碱在治疗2型糖尿病、降血压、调血脂、保护心肌、保护肝脏、抗肿瘤以及治疗神经系统疾病中显示出极大的应用前景[1, 2, 3]。但由于小檗碱溶解度低,以及受到肠道外排转运蛋白影响等因素的制约,存在口服吸收差、生物利用度低等问题[4]。

临床研究表明,中药活性成分的吸收与剂型有着密切联系,同一药物在不同剂型中显现出不同的吸收特性[5]。汤剂是中药传统剂型,临床广泛使用,具有吸收迅速、疗效确切等特点。汤剂在煎煮过程中可形成大量固体微粒。这些固体微粒包括多糖、蛋白质以及煎煮时汤剂体系内物质发生理化反应所产生的颗粒物等[6, 7]。吴丹等[8]使用原子力显微镜观察并证实了蛹虫草汤剂体系内颗粒物的存在,对汤剂进行紫外-可见分光光度计全波长扫描后发现,蛹虫草在水煎煮时发生美拉德反应生成纳米级的类黑素固体颗粒。尽管已有一些研究对汤剂中的固体微粒进行了表征,但固体微粒对汤剂中有效成分吸收特性的影响研究较少。本研究以在体肠吸收实验比较了含有固体微粒和去除固体微粒的黄连水煎液中小檗碱的吸收情况。由于课题组前期研究已证明,汤剂中固体微粒粒径越小对有效成分的促吸收效果越明显[9]。因此,本研究通过高速离心法去除黄连水煎液中粒径较大固体微粒后,再以离子交换色谱法对上清液中固体微粒依据电位特征进行分离,最终获得了两组粒径相似、电位不同的微粒,并考察了这些微粒组分对活性成分小檗碱吸收特性的影响。

1 材料 1.1 仪器UV757CRT紫外分光光度计(上海精科仪器有限公司);KQ2200型超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司);ACCULAB Sartorius group分析天平(广州市深华生物技术有限公司);色谱柱(1.6 cm×30 cm);PHS-3C型pH计(济南昊天科技发展有限公司);ZEN 3690激光散射粒度仪(英国Malvern公司);TG16-WS台式高速离心机(长沙湘仪离心机仪器有限公司);HL-1型恒流泵(上海青浦沪西仪器厂)。

1.2 药品与试剂黄连(产地四川),经安徽中医药大学刘守金教授鉴定为毛茛科植物黄连Coptis chinensis Franch. 的干燥根;大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂D301(天津市光复精细化工研究所);小檗碱原料药(批号YSBJ20140617,英达试剂有限公司,质量分数≥98%);小檗碱对照品(上海源叶生物科技有限公司,质量分数≥98%,批号WS0928KA13);Kreb-Ringer’s[K-R液,组成(g/L):NaCl 1.950 0、MgCl2 0.005 0、KCl 0.087 5、葡萄糖0.350 0、NaHCO3 0.342 5、NaH2PO4 0.080 0、CaCl2 0.350 0];其他化学试剂均为分析纯(国药集团化学试剂有限公司)。

1.3 动物健康雄性SD大鼠30只,体质量(220±10)g,由安徽医科大学实验动物中心提供,动物许可证号SCXK(皖)2011-002。

2 方法与结果 2.1 黄连水煎液的制备及其固体微粒的分离 2.1.1 黄连水煎液的制备取黄连药材粗粉5 g,加100 mL蒸馏水,煎煮2次,每次1.5 h滤过药渣后合并滤液,浓缩至20 mL,得黄连水煎液。

2.1.2 黄连水煎液中固体微粒的分离将黄连水煎液以6 000 r/min离心10 min,取上清液,以离子交换色谱柱对上清液中微粒依电荷特征进行分离[10, 11]:取适量经预处理的大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂D301缓慢装入色谱柱内,轻敲色谱柱外壁,使装柱均匀且排除气泡,柱床体积20 cm3,用PBS平衡色谱柱后,取黄连水煎液上清液1 mL,均匀上样,依次采用50、150 mol/L NaCl溶液各20 mL进行洗脱,均保持体积流量在1 mL/min,用带刻度的试管收集洗脱液,每管20 mL。

2.1.3 除固体微粒黄连水煎液的制备将黄连水煎液依次经过0.45、0.22、0.10 μm微孔滤膜滤过去除微粒体系后,得到不含固体微粒的黄连水煎液(NP-水煎液)。

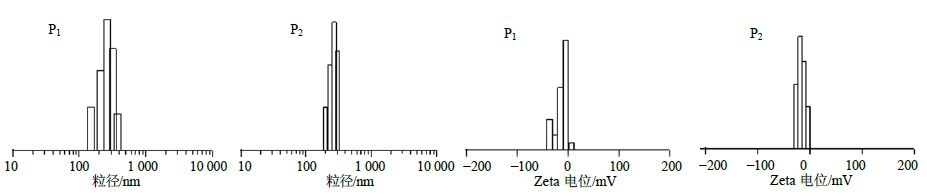

2.2 黄连水煎液中固体微粒体系的表征将“2.1.2”项中收集的洗脱液用Zeta电位粒度仪测量溶液中粒子的Zeta电位与粒径分布,粒子群分别命名为P1(50 mol/L NaCl洗脱得到的洗脱液)和P2(150 mol/L NaCl洗脱得到的洗脱液),P1粒径和Zeta电位分别为(272.7±25.2)nm、(−6.85±0.16) mV,P2粒径和Zeta电位分别为(264.8±21.4)nm、(−18.20±0.71)mV,见图 1。NP-水煎液中未检测到固体粒子。

|

图 1 P1和P2的粒径分布与表面Zeta电位 Fig. 1 Size distribution and Zeta potential of P1 and P2 |

采用紫外分光光度法测定K-R液及灌注液中小檗碱质量浓度,检测波长为345 nm。精密称取小檗碱对照品1.0 mg,用K-R液溶解并定容至50 mL,得质量浓度为20.0 μg/mL小檗碱溶液母液,精密移取小檗碱溶液母液0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0 mL于5 mL量瓶中,K-R液定容,配成质量浓度分别为2.0、4.0、8.0、12.0、16.0、20.0 μg/mL小檗碱溶液。以吸光度值对质量浓度进行线性回归,得回归方程Y=0.065 5 X-0.024 5,R2=0.996 8,表明小檗碱在2.0~20.0 μg/mL质量浓度与吸光度呈良好线性关系。

2.4 大鼠在体肠吸收实验 2.4.1 肠循环灌注液配制(1)小檗碱-K-R液灌注体系(Ber-KR液)配制:精确称取小檗碱原料药10.0 mg,用K-R液定容至100 mL,配成含小檗碱100 μg/mL的Ber-KR液。(2)黄连水煎液灌注体系、NP-水煎液灌注体系配制:取黄连水煎液或NP-水煎液1 mL,蒸馏水稀释250倍,依据“2.3”项方法测定小檗碱质量浓度,调节小檗碱质量浓度至100 μg/mL(小檗碱原料药或蒸馏水稀释的方式调节小檗碱质量通过添加浓度至100 μg/mL),然后配制K-R液形成灌注体系。(3)微粒-小檗碱灌注体系(P-Ber-KR液)配制:分别取含有P1、P2微粒组分的黄连水煎液各10 mL,蒸馏水定容至50 mL。依据“2.3”项方法测定小檗碱质量浓度,调节小檗碱质量浓度至100 μg/mL,然后配制K-R液形成灌注体系。

2.4.2 手术方法[12, 13]SD大鼠(禁食12 h、自由饮水)称体质量后ip 10%水合氯醛(4 mL/kg)麻醉并固定,沿腹中线打开腹腔,量取8~10 cm十二指肠、空肠、回肠肠段,将肠段两端切口、插管并结扎固定,伤口处用浸有生理盐水脱脂棉覆盖保湿。先用预热至37 ℃的生理盐水将肠内容物冲洗干净,再以“2.4.1”项配制的肠循环灌注液25 mL进行肠循环灌注,体积流量为0.2 mL/min,待灌注液充满整个循环通路时记为0时。此时取灌流液1 mL并补加空白K-R液1 mL,之后每隔15 min按相同方法取样1次,取样时精确读取剩余灌注液体积,共循环120 min。实验结束后量取肠道半径(r)、肠道长度(L);按“2.3”项方法测量样品溶液中小檗碱的质量浓度。

2.4.3 肠吸收参数计算按公式计算吸收速率常数(Ka)和有效渗透系数(Peff),比较各个肠灌注液的吸收效果[14]。

Ka=[(1-(Cout/Cin)×(Vout/Vin)Q)]/πr2L

Peff=−Q[ln(Cout/Cin)×(Vout/Vin)]/2πrL

Cin、Cout为肠循环灌注液循环前后的小檗碱的质量浓度;Q为肠道灌注液的体积流量;Vin、Vout为循环前后灌注液体积;r为肠道半径;L为肠道长度

2.4.4 统计学分析实验数据采用SPSS 15.0软件处理,结果以表示,两组均数间比较采用t检验。

2.5 小檗碱优势吸收肠段考察按“2.4.2”项方法以Ber-KR液为灌注体系,分别考察小檗碱在十二指肠、空肠、回肠3个肠段的吸收情况。肠段区分方法如下[15]:十二指肠段自幽门1 cm处开始向下10 cm止;空肠段自幽门15 cm起向下10 cm止;回肠自盲肠上行20 cm开始向下10 cm止。比较小檗碱在各肠段的Ka值。结果表明,小檗碱在十二指肠、空肠、回肠中的Ka值分别为(3.042 8±0.009 4)×10−4、(3.587 9±0.005 2)×10−4、(2.743 9±0.011 9)×10−4 s−1。由此可知,空肠的吸收速率最好,故选择空肠为优势吸收肠段进行在体肠循环实验。

2.6 黄连水煎液固体微粒对小檗碱在体肠吸收的影响分别以相同小檗碱质量浓度的黄连水煎液、NP-水煎液、Ber-KR液、P1-Ber-KR液和P2-Ber-KR液灌注体系进行肠循环灌注,测得小檗碱在空肠段的Ka和Papp值结果见表 1。黄连水煎液组Ka和Papp值均显著性高于NP-水煎液组与Ber-KR液组(P<0.05),NP-水煎液组与Ber-KR液组小檗碱肠吸收性能参数相近(P>0.05)。P1-Ber-KR液组的Ka和Papp值均显著高于Ber-KR液组(P<0.05);P2-Ber-KR液组与Ber-KR液组小檗碱肠吸收性能参数相近(P>0.05)。

|

|

表 1 黄连水煎液微粒体系对小檗碱在体肠吸收特性的影响(x±s,n = 3) Table 1 Effect of particulate system of coptis-decoction on berberine intestinal absorption characteristics (x±s,n = 3) |

在体肠吸收实验过程中,小肠吸收药物同时会吸收水分,导致供试液体积减少,因而以直接测定药物浓度的方法来计算剩余药量较为困难;预试验采用酚红校正药物浓度时发现酚红与微粒体系发生结合,无法进行浓度校正。因而本实验采用直接精密量取剩余体积来计算剩余药量。由于肠道和恒流泵管道内死体积因肠道堵塞等问题并非固定不变,因而采用将管道体积排空后测总体积法来计算Ka和Papp值。结果表明小檗碱在整个肠段都有吸收,空肠段吸收最好,吸收量按空肠、十二指肠、回肠的顺序依次下降。因此选择空肠为优势吸收肠段进行后续评价研究。

本研究首先以6 000 r/min离心的方法去除黄连水煎液中粒径较大的固体微粒,然后通过离子交换色谱柱法分离黄连水煎液中剩余固体微粒。由于前期研究发现汤剂中固体微粒的粒径越小对活性成分促吸收效果越明显[9]。因此经离子交换色谱柱法分离后,本研究选取了2组粒径相近但表面电位有显著性差异的固体微粒进行后续研究。为证明黄连水煎液中固体微粒与小檗碱肠吸收有一定关联,本研究首先比较了黄连水煎液、NP-水煎液以及Ber-KR液中小檗碱的肠吸收特性,发现黄连水煎液中小檗碱的Ka和Papp值显著性高于另外2组不含微粒的肠灌注液(P<0.05),进一步证实水煎液中微粒体系的存在有利于小檗碱的肠吸收。加入粒径相近、电位值差异较大的P1、P2粒子后,表面电位较小的P1可显著性促进小檗碱在空肠段的Ka及Papp值(P<0.05),而粒子P2对小檗碱在空肠段吸收没有显著性影响。

中药材中存在蛋白质及多种高分子物质,经水煎煮后可形成复杂的分散体系[16],特别是一些难溶性物质以微粒状态共存于汤剂中形成混悬液,这些微粒是否会影响中药有效成分吸收尚不明确。本研究表明,汤剂中固体微粒的客观存在可直接影响中药有效成分的肠吸收特性,且与固体微粒的表面电荷相关,但具体影响吸收的机制有待进一步研究。

| [1] | Kumar A, Ekavali, Chopra K, et al. Current knowledge and pharmacological profile of berberine: A update [J]. Eur J Clin Pharmacol, 2015, 761: 288-297. |

| [2] | 庞 婕, 邹宗尧, 夏 爽, 等. 8-烷基小檗碱对焦虑模型小鼠行为学及脑组织神经递质的影响 [J]. 中草药, 2014, 45(20): 2953-2957. |

| [3] | 左 茹, 曹雪滨, 张文生. 黄连素治疗阿尔茨海默病的研究进展 [J]. 中草药, 2014, 45(8): 1184-1187. |

| [4] | 杨庆珍, 郑司浩, 黄林芳. 小檗碱提取方法和药理活性研究进展 [J]. 中国新药杂志, 2015, 24(5): 519-532. |

| [5] | 韦海宁. 中药药物剂型与药物吸收的相关性分析 [J]. 中医临床研究, 2014, 28(6): 22-25. |

| [6] | Zhuang Y, Yan J J, Zhu W, et al. Can the aggregation be a new approach for understanding the mechanism of traditional Chinese medicine? [J]. J Ethnopharmacol, 2008, 117(2): 378-384. |

| [7] | 李 霞. 当归补血汤表征参数的建立 [D]. 成都: 成都中医药大学, 2012. |

| [8] | 吴 丹. 蛹虫草炮制汤剂体系表征及抗肿瘤研究 [D]. 福州: 福建师范大学, 2013. |

| [9] | 杨 晔, 尹登科, 蔡汉须, 等. 黄芪水煎液中固体微粒对活性成分吸收的调节作用研究 [J]. 中药材, 2014, 37(5): 896-898. |

| [10] | 叶进富, 林东强, 姚善泾. 蛋白质zeta电位与离子交换层析容量因子的相关性研究 [J]. 高校化学工程学报, 2007, 21(3): 381-385. |

| [11] | 汤 伟, 彭求贤, 严愉妙, 等. 大孔吸附树脂法及离子交换层析柱法精制纯化丹参多糖的研究 [J]. 中药材, 2010, 33(12): 1937-1941. |

| [12] | Li H W, Dong L, Liu Y, et al. Comparison of two approaches of intestinal absorption by puerarin [J]. J Pharmacol Toxicol Methods, 2014, 70(1): 6-11. |

| [13] | 谭晓梅, 郭友立, 钟玉飞. 黄连提取物中盐酸小檗碱及药根碱大鼠在体肠吸收特征的研究 [J]. 中国中药杂志, 2010, 35(6): 755-758. |

| [14] | Grassi M, Cadelli G. Theoretical considerations on the in vivo intestinal permeability determination by means of the single pass and recirculating techniques [J]. Intern J Pharm, 2001, 229(1/2): 95-105. |

| [15] | 何明珍, 梁起栋, 欧阳辉, 等. α-常春藤皂苷大鼠在体肠吸收特性研究 [J]. 中草药, 2014, 45(6): 807-812. |

| [16] | Hu J, Wu Z S, Yan J J. A promising approach for understanding the mechanism of traditional Chinese medicine by the aggregation morphology [J]. J Ethnopharmacol, 2009, 123(2): 267-274. |

2016, Vol. 47

2016, Vol. 47