2. 北京中医药大学中药学院, 北京 100102;

3. 西藏山南地区藏医院, 西藏 山南 856000

2. School of Chinese Materia Medica, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100102, China;

3. Shannan Tibetan Hospital, Shannan 856000, China

罂粟科(Papaveraceae)植物全世界约有38属700多种,分为罂粟亚科(Papaveroideae)、角茴香亚科(Hypecoideae)和荷包牡丹亚科(Fumarioideae),主产北温带,尤以地中海地区、西亚、中亚至东亚及北美洲西南部为多。罂粟科我国有18属362种,南北均产,但以西南部最为集中[1]。本科多种植物在医药领域应用广泛,如紫堇属Corydalis Vent. 常用中药延胡索C. yanhusuo W. T. Wang、伏生紫堇C. decumbens (Thunb.) Pers. 及藏药矮紫堇C. hendersonii Hemsl.,博落回Macleaya cordata (Willd.) R. Br.,野罂粟Papaver nudicaule L. 和多刺绿绒蒿Meconopsis horridula Hook. f. et Thoms. 等。国内外学者对罂粟科植物进行过系统的研究,该科植物富含生物碱,特别是异喹啉类,其他成分有挥发油、黄酮类等;药理活性主要包括作用于心血管系统疾病、镇痛抗炎,尤其对神经系统效果显著,此外尚有止咳平喘、抑菌等作用[2]。如本科植物普遍含有的原阿片碱(1)具有显著的镇痛、抗心律失常、抗血小板凝集作用[3],白屈菜红碱(10)和血根碱(12)等苯菲啶季铵碱(quaternary benzophenanthridine alkaloids,QBAs)具有广谱抗肿瘤活性及抑菌、抗炎等活性[4]。

角茴香Hypecoi Erecti Herba为角茴香属Hypecoum L. 植物细果角茴香(又名节裂角茴香)H. leptocarpum Hook. f. et Thoms. 及直立角茴香(又名角茴香)H. erectum L. 的干燥全草,藏医普遍以细果角茴香入药[5]。角茴香目前多为地方习用药材,暂未收入《中国药典》,在少数民族地区以藏药和蒙药常用。不同民族药系统中其别名各异,藏药名为巴尔巴达(《四部医典》),赤行热巴间、日琼(《论药性味蓝琉明镜》),扎桑思娃、恩布其吐(《晶珠本草》),米根热巴(《甘露本草明镜》)[5];蒙药名为嘎伦-塔巴克、拉桑-斯日布、拉桑西勒瓦[6],还有汉族地方药用名称咽喉草、麦黄草、黄花草、雪里青、亮帽英(《河南中草药手册》),野茴香(《中国沙漠地区药用植物》),山黄连(《中华本草》)等[7, 8, 9]。

本课题组对罂粟科紫堇属[10]、紫金龙属[11]、博落回属[12]和绿绒蒿属等民族药用资源和相关生物碱类成分进行了整理,本文作为系统工作的一部分,对藏药角茴香及其同属植物的传统用药、生物碱类成分及药理作用等方面进行归纳。鉴于角茴香作为蒙药习用药材已有类似的总结[13],本文更多关注其作为藏药的作用,以期对角茴香及同属药用植物研究和应用提供参考。

1 种属分类与分布罂粟科植物目前存在很多分类争议,不同分类系统对角茴香属的划分不同。恩格勒系统将该属列于角茴香亚科内。《中国植物志》记载该属15种,分布于地中海地区至中亚等地。我国有3种,包括细果角茴香、直立角茴香、小花角茴香H. parviflorum Kar. et Kir.,主产于我国北部、西北部至西南部地区[1]。克朗奎斯特系统将角茴香属归于荷包牡丹科(又名紫堇科Fumariaceae)。《中国种子植物科属词典》采用此分类系统,记载本属共18种,草本或灌木,分布于地中海地区、埃及、巴基斯坦、中国、蒙古等地[14, 15]。我国有6种,除上述3个种外,还包括芒康角茴香H. zhukanum Lidén等,产于我国西南部至北部[15]。目前国内多以《中国植物志》为准,将角茴香属归入角茴香亚科,对本属的相关研究集中在细果角茴香和直立角茴香2种。

细果角茴香和直立角茴香皆为一年生草本,外形相似,矮小,常呈灰绿色,无毛,极稀在叶片及叶柄上被长柔毛,具微透明的液汁。细果角茴香花瓣淡紫色,蒴果直立,产于河北西北部、山西、内蒙古、陕西、甘肃、青海、新疆、四川西部、云南西北部、西藏,生于海拔1 700~5 000 m的山坡、草地、山谷、河滩、砾石坡、砂质地。直立角茴香蒴果2瓣裂,种子近四棱形,具十字形突起,花淡黄色,产于东北、华北和西北等地,生于海拔400~4 500 m的山坡草地或河边砂地[1]。

2 传统药用价值角茴香在多种藏药典籍如《度母本草》《宇妥本草》《晶珠本草》《甘露本草明镜》中均有记载。藏医认为角茴香味苦,性凉,效稀而钝、轻、动、躁《鲜明注释》,可治“赤巴”热症,血热、肝热、胆热、未成熟热症,瘟疫及瘟毒[16]。《西藏常用中草药》描述:“细果角茴香能解热镇痛,消炎解毒,治伤风感冒、头痛、四肢关节疼痛、胆囊炎,并解食物中毒。”本品亦收载于蒙医药文献《认药白晶鉴》和《无误蒙药鉴》,认为其效淡、糙、稀、钝、轻、浮;主治黏热、疫热、相搏热、协日热[6]。

角茴香未收入《中国药典》,当前仅见于各地方医药记载[7, 8, 9]。《全国中草药汇编》:“角茴香以全草入药;夏秋采集,晒干。”《中华本草》:“角茴香性凉,味苦辛,归肺、大肠、肝经;能清热解毒,镇咳止痛;主治感冒发热、咳嗽、咽喉肿痛等。”《河南中草药手册》:“角茴香以细果角茴香的根、全草入药;春季开花前挖根及全草,晒干;味苦,性寒,清热,消炎,止痛。”《中国沙漠地区药用植物》:“角茴香味辛,性凉。”《陕甘宁青中草药选》:“角茴香能治流感、咽喉肿痛、目赤。”可见各地记载角茴香性状及功效大致相同,主要为清热解毒。

角茴香还应用于多个复方制剂,如五味甘露散、甘露灵丸、十一味金色丸、二十五味大汤丸、八味獐牙菜丸、二十九味羌活散、二十五味大汤散、十七味寒水石丸、晶珠肝泰舒胶囊、流感丸等皆有角茴香[5, 17, 18]。据报道[19, 20, 21, 22],含有角茴香的藏药十一味诃子丸、十味黑冰片丸、十味蒂达胶囊等治疗胆结石、胆囊炎有明显的疗效。蒙药复方五味齿缘草汤《医法海鉴》、漏芦花十二味丸、八味大汤、牙齿草十味散、麦冬十三味散等亦含角茴香[13]。

3 化学成分罂粟科植物的生物碱类成分活性显著,具有重要的药用价值,以异喹啉类最为普遍[2]。角茴香属植物以生物碱为其特征及主要成分,还含黄酮类和多糖类成分。陈礼玲等[23]对直立角茴香化学成分进行了预试验,初步判定其含有酚类、强心苷、内酯类、香豆素及其苷类等成分,可能含有鞣质、蒽醌及其苷类、甾体、萜类等成分,而生物碱检识尤为明显。

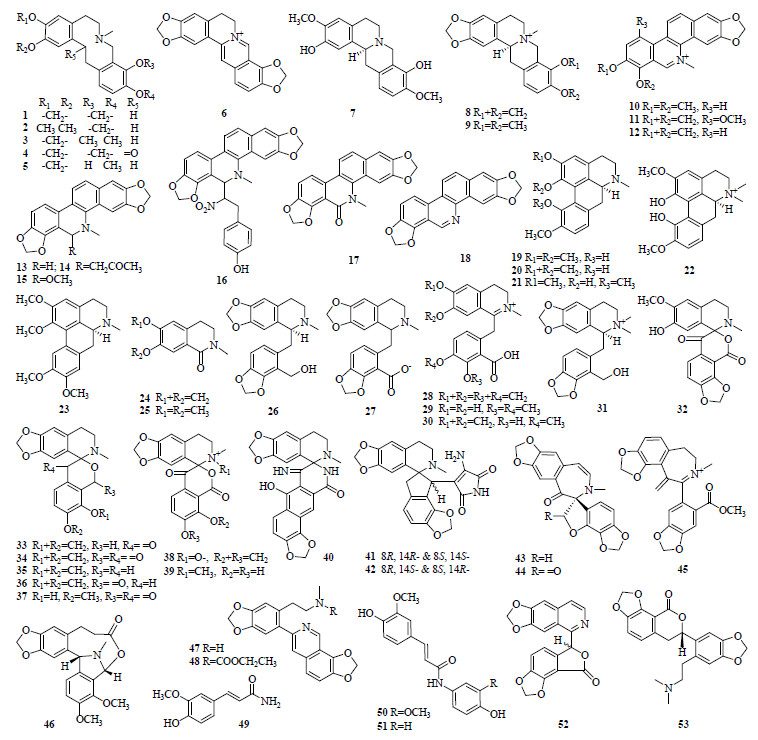

目前报道从角茴香属直立角茴香(a)、细果角茴香(b)、H. procumbens L. (c)、H. procumbens var. glaucescens(d)、H. imberbe Sm.(e)、H. lactiflorum Kar. et Kir.(f)、悬垂角茴香H. pendulum L.(g)、H. trilobum Trautv.(h)、小花角茴香(i)中分离鉴定的生物碱有53个,其化学成分名称、植物来源、结构类型等见表 1,结构式见图 1。其结构类型可分为原阿片碱类(Ⅰ,1~5)、原小檗碱类(Ⅱ,6~9)、苯菲啶类(Ⅲ,10~18)、阿朴菲类(Ⅳ,19~23)、简单异喹啉类(Ⅴ,24~25)、苄基异喹啉类(Ⅵ,26~31)、螺苄异喹啉类(Ⅶ,32~42)、其他类(Ⅷ,43~53)等。其中43~45为苯丙氮类(benzazepines),49~51为苯丙酰胺类,52为苯酞类,53为苯乙氨类。原阿片碱类生物碱在该属植物中数量不多,但分布广泛,如原阿片碱1在上述8种植物中均存在。角茴香属植物中简单异喹啉类、苄基异喹啉类及螺苄异喹啉类生物碱最多,其次是阿朴菲类,苯菲啶类也占一定数量,与罂粟科其他属不同的是苯酞类生物碱在本属较少报道。

| 表 1 角茴香属植物中分离的生物碱类成分 Table 1 Alkaloids isolated from plants of Hypecoum L. |

| 图 1 角茴香属植物中生物碱类成分的结构Fig.1 Structures of alkaloids isolatedfrom plants of Hypecoum L. |

目前从细果角茴香中已分离鉴定了30个生物碱,以螺苄异喹啉类最多,包括leptopidinine(36)、torulosine(37)、8-oxohypecorinine N-oxide(38)、demethyltorulosine N-methochloride(39)、hypecoleptopine(40)、isohyperectine(41)、hyperectine(42);其次是原阿片碱类原阿片碱(1)、隐品碱(2)、别隐品碱(3)、leptocarpine(4)、hunnemanine(5);苯菲啶类白屈菜红碱(10)、血根碱(12)、二氢血根碱(13)、8-丙酮基二氢血根碱(14)、8-甲氧基二氢血根碱(15);苄基异喹啉类dihydroleptopine(27)、leptopine(28)、leptopinine(29)、leptopidine(30);阿朴菲类 (+)-异紫堇紫定(19)、紫堇定(21)、木兰花碱(22);原小檗碱类黄连碱(6);简单异喹啉类oxohydrastinine(24),及其他类leptocarpinine(45)、leptocarpine(46)、刻叶紫堇胺(47)、hypecoumine(52)。从直立角茴香中分离鉴定仅有原阿片碱(1)、隐品碱(2)、别隐品碱(3)、oxohydrastinine(24)、N-methyl- corydaldine(25)、角茴香宁(33)、角茴香碱(35)及(−)-N-甲基四氢小檗碱(9)等少数几个。

迄今为止还没有对角茴香黄酮等其他类化学成分分离鉴定的报道。张秋龙等[9]采用响应面法优化超声波辅助提取细果角茴香总黄酮的工艺,得到总黄酮提取率达1.525%。崔延金[40]优选细果角茴香中总黄酮提取工艺并测定总黄酮的量,其提取率达到48.63 mg/g。刘永红等[41]利用热回流法和超声波法提取细果角茴香中的总黄酮,结合NaNO2-Al(NO3)3-NaOH体系分光光度法测定总黄酮的量,提取率最高达到15.44 mg/g。宋永朋等[42]用苯酚-硫酸紫外分光光度法测定细果角茴香中多糖的量,达到5.2%。此外也有分析其微量元素的报道[43, 44],主要含有Zn、Fe、Cu、Mn、Sr等多种人体必需的微量元素,其中与炎症相关的Zn、Fe、Mn等微量元素量较高。

4 药理作用罂粟科药用植物生物碱药理活性广泛,如原阿片碱(1)具有镇痛、抗心律失常、抗血小板凝集作用[3],血根碱(10)和白屈菜红碱(12)等QBAs表现出广谱抗肿瘤及抑菌、抗炎等活性[4]。此外,苯菲啶类生物碱二氢血根碱(13)和二氢白屈菜红碱具有一定的X-盒结合蛋白(X-box-binding protein,Xbp)1基因启动子转录激活作用[45]。

角茴香在临床上常用于治疗缠喉风、眼睛红肿、气管炎、菌痢、便秘、腹胀等症[8],近年来还用于治疗乙肝,有退黄、增进食欲之功效。现代药理学研究表明角茴香有抑菌、镇痛、抗炎、保肝、抗病毒等作用[29, 46, 47]。角茴香及同属植物中的生物碱还有一定的抗氧化活性[48, 49]。此外有报道称[50]角茴香具有引起尖端扭转性室速等毒副作用。

4.1 抑菌作用韦佩涛等[7]采用琼脂平板稀释法测定细果角茴香总生物碱最低抑菌浓度(MIC),其对金黄色葡萄球菌(SA)、枯草芽孢杆菌(BS)和大肠埃希菌(EC)MIC分别为0.8、0.4、1.6 mg/mL。Su等[29]在直立角茴香中分离出7种生物碱原阿片碱(1)、隐品碱(2)、别隐品碱(3)、(−)-N-甲基四氢小檗碱(9)、oxohydrastinine(24)、N-methylcorydaldine(25)、角茴香宁(33),除25外,其他6种生物碱对SA、BS、EC、大肠杆菌、绿脓杆菌和铜绿假单胞菌(PA)都有明显的抑制作用,且1、3、33较其他生物碱抑菌活性强,对EC和PA的MIC达0.125 mg/mL,SA的MIC为0.25 mg/mL。

4.2 抗炎作用李普衍等[51]研究发现,细果角茴香醇提物对大鼠棉球肉芽肿形成和角叉菜胶致大鼠足跖肿胀有抑制作用,细果角茴香醇提物1、2、3 g/kg给药组与250 mg/kg阿司匹林组及模型组足跖关节肿胀度分别为(13.90±5.15)%、(8.43±4.96)%、(7.14±3.88)%、(5.92±4.65)%、(16.40±3.38)%,有显著抗炎作用,且呈剂量依赖性。郭洁等[52]报道,细果角茴香氯仿提取物为镇痛抗炎作用的有效部位,能减轻热板引起的小鼠疼痛以及二甲苯致小鼠耳肿胀,证实细果角茴香醇提物和氯仿提取物对不同模型的小鼠炎症肿胀有缓解作用,但其抗炎活性物质可能不同。刘晓娟等[53]研究发现,细果角茴香乙醇提取物可以减轻脂多糖(LPS)所致小鼠炎症反应,能够显著减轻炎症引起的肺组织结构病变,效果与头孢克洛类似,其机制可能是通过减少外周白细胞渗出抑制炎症反应,使血清中肿瘤坏死因子-α(TNF-α)和白细胞介素-6(IL-6)的表达下降,且预给药组优于治疗组,但由于提取物成分复杂多样,药效成分和作用机制还不明确。

Bae等[46]研究发现,原阿片碱(1)可抑制LPS诱导的鼠巨噬细胞(RAW 264.7)炎症,可减少LPS诱导的NO产生,抑制环氧合酶-2(COX-2)和前列腺素E2(PGE2)水平而无细胞毒性,进一步机制研究显示,原阿片碱可阻断有丝分裂原激活蛋白激酶(MAPK)磷酸化以及抑制核因子-κB(NF-κB)的表达而显现此效果。

4.3 保肝作用胆汁分泌影响实验结果显示,直立角茴香水溶性及脂溶性生物碱,对CCl4导致的大鼠肝损伤有保护作用,水溶性生物碱(165 mg/kg)及脂溶性生物碱(10、50 mg/kg)分别连续iv给药6 d后,均可使丙氨酸转氨酶(ALT)明显下降,血压下降,降低的程度以脂溶性生物碱为高[54]。

4.4 其他作用Tawaha等[48]经ABTS.+法测定,并结合trolox等效抗氧化容量分析法(TEAC)结果显示,角茴香属植物H. dimidiatum Delile具有一定抗氧化活性,其水提物和甲醇提取物的总抗氧化能力分别为(97.5±8.7)和(72.7±9.8)μmol/g。薛丹等[49]研究发现,直立角茴香叶片中生物碱具有一定的抗氧化活性,且呈量效关系,对羟基自由基的清除作用较强,IC50值为0.170 g/L,此结果为天然抗氧化剂的开发提供了有价值的指导。另外,角茴香及同属植物中的生物碱还有杀螨虫、黏虫活性[55, 56]。

除上述药理作用外,角茴香属植物的代谢成分还具有保护植物或促进植物生长与代谢等化感作用[57, 58],化感是指由植物、真菌、细菌和病毒产生的化合物影响农业和自然生态系统中生物生长发育的作用。植物化感作用是当前植物化学生态学领域的研究热点之一,在发展可持续农业、生态系统控制及生物防治等方面潜力巨大[59]。陈礼玲等[58]发现不同浓度的直立角茴香根和地上部位水浸液,均对反枝苋Amaranthus retroflexus L. 种子的萌发和幼苗的根长产生明显的浓度依赖性抑制作用,对其下胚轴产生低促高抑的浓度双重效应。丁兰等[57]研究表明从细果角茴香中提取的二氢血根碱(13)作为一种化感物质,低浓度时对莴苣Lactuca sativa L. 幼苗根生长的促进作用主要是由于根尖细胞有丝分裂活力增加,而高浓度抑制作用可能是由于损伤了根尖细胞DNA,降低细胞分裂活力,从而导致根生长受到抑制。目前有关角茴香生物碱化感方面的研究报道较少,其作用机制研究还有待进一步深入。

5 讨论与展望角茴香当前主要作为少数民族和地方习用药材,其中以藏药和蒙药为主。不同民族医学系统中其功能主治基本相同,主要是清热解毒、消肿止痛,临床上用以治疗各种热证、瘟毒等。虽然角茴香属植物在中国有一定的分布,作为药材使用的仅为细果角茴香和直立角茴香2种,对其相关的研究也以这2种为主。

目前对角茴香药材的物质基础研究仍比较薄弱,国内外学者主要关注其特征性二次代谢产物生物碱,对非生物碱类成分分离和结构鉴定至今还没有相关报道。系统深入阐明其物质基础,对于基础研究起步较晚的藏药材,不仅是阐明其传统药效物质和质量控制的关键性环节,也是角茴香属植物分类研究必要的辅助性依据。对其现代药理学研究仅少数涉及粗提物体内外药效评价水平,包括抑菌、抗炎、保肝等,为其清热解毒的传统用药提供了部分科学依据,但对主要成分的药理活性及作用机制研究仍有很大的空间,尤其对富含异喹啉生物碱的罂粟科植物,在治疗心血管疾病如冠心病心绞痛和镇痛方面具有较大的潜力,许多含有类似生物碱的药材被证实有相同的药理功效,值得进一步探讨。而随着业内对药物安全性的呼吁日渐增强,对角茴香的毒性评价需要特别重视,尤其需要关注其生物碱的毒副作用。

此外,藏医药因不同于其他传统医药的鲜明特点正受到广泛的关注,其独特的理论体系、得天独厚的药材资源,精湛的炮制加工技术显示出广阔的临床价值和市场潜力[60]。而生态环境的破坏,滥采滥制致使藏药资源日益短缺,使藏药资源可持续利用成为不容忽视的问题。藏药角茴香虽分布较广,但受到生态影响且再生能力较差等限制,药材数量在持续减少。如何充分发挥藏药角茴香的医药价值,又避免过度开采导致资源短缺匮乏,是摆在民族医药研究者面前的一个重要命题。

| [1] | 中国科学院中国植物志编辑委员会. 中国植物志(第32卷)[M]. 北京:科学出版社, 1999. |

| [2] | 于荣敏, 王春盛, 宋丽艳. 罂粟科植物的化学成分及药理作用研究进展[J]. 上海中医药杂志, 2004, 38(7):59-61. |

| [3] | 崔文博, 钱金栿. 普罗托品的研究进展[J]. 医学综述, 2012, 18(14):2260-2262. |

| [4] | Pěnčíková K, Urbanová J, Slanina J, et al. Antitumour activities of sanguinarine and related alkaloids[J]. Phytochem Rev, 2014, 13(1):51-68. |

| [5] | 中华人民共和国卫生部药品标准·藏药(第一册)[S]. 1995. |

| [6] | 国家中医药管理局《中华本草》编委会. 中华本草(蒙药卷)[M]. 上海:上海科学出版社, 2002. |

| [7] | 韦佩涛. 细果角茴香生物碱最低抑菌浓度测定[J]. 安徽农业科学, 2013, 40(27):10986-10988. |

| [8] | 巩江, 高昂, 贾旭, 等. 藏药角茴香属植物药学研究概况[J]. 安徽农业科学, 2011, 39(14):8374-8375. |

| [9] | 张秋龙, 梁永欣, 李文聪, 等. 响应面法优化细果角茴香中总黄酮的超声提取条件[J]. 天然产物研究与开发, 2013, 25(6):841-845. |

| [10] | 尚伟庆, 陈月梅, 高小力, 等. 紫堇属藏药的化学与药理学研究进展[J]. 中国中药杂志, 2014, 39(7):1190-1198. |

| [11] | Yu X, Gao X, Zhu Z, et al. Alkaloids from the tribe Bocconieae(Papaveraceae):a chemical and biological review[J]. Molecules, 2014, 19(9):13042-13060. |

| [12] | 曹愿, 高晶, 高小力, 等. 紫金龙属生物碱及其药理活性研究进展[J]. 中草药, 2014, 45(17):2556-2563. |

| [13] | 胡日查, 特木儿. 蒙药材角茴香的研究进展[J]. 中国民族医药杂志, 2015(1):28-30. |

| [14] | Philipov S, Istatkova R, Denkova P, et al. Alkaloids from Mongolian species Hypecoum lactiflorum Kar. et Kir. Pazij[J]. Nat Prod Res, 2009, 23(11):982-987. |

| [15] | 侯宽昭. 中国种子植物科属词典[M]. 上海:科学出版社, 1982. |

| [16] | 国家中医药管理局《中华本草》编委会. 中华本草(藏药卷)[M]. 上海:上海科学出版社, 2002. |

| [17] | 杨凤梅, 吕东, 张玉良. 晶珠肝泰舒胶囊的质量标准研究[J]. 中国药学杂志, 2000, 35(3):196-198. |

| [18] | 杨凤梅, 吕东, 骆桂法. 流感丸的定性定量分析方法研究[J]. 中成药, 2008, 30(4):543-547. |

| [19] | 牛万玛. 藏医药治疗慢性胆囊炎胆石症52例临床观察[J]. 中国民族医药杂志, 1999, 5(2):9. |

| [20] | 多果. 藏医治疗慢性胆囊炎90例[J]. 中国民族医药杂志, 2001, 7(2):22. |

| [21] | 萨如拉, 贺希格. 蒙药治疗慢性胆囊炎53例[J]. 中国民间疗法, 2003, 11(9):58. |

| [22] | 栾军. 十味蒂达胶囊治疗胆囊结石52例[J]. 中国中医药信息杂志, 2001, 8(8):80. |

| [23] | 陈礼玲. 角茴香地上部化学成分的研究[D]. 西安:西北农林科技大学, 2010. |

| [24] | Gözler T, Önür M A, Minard R D, et al.(-)-Corydalisol:a new secoberbine alkaloid[J]. J Nat Prod, 1983, 46(3):414-416. |

| [25] | Pabuççuoglu V, Arar G, Gözler T, et al. Nitrotyrasanguinarine:an unusual nitrated benzophenanthridine alkaloid from Hypecoum species[J]. J Nat Prod, 1989, 52(4):716-719. |

| [26] | Zhang G, Rücker G, Breitmaier E, et al. Alkaloids from Hypecoum leptocarpum[J]. Phytochemistry, 1995, 40(6):1813-1816. |

| [27] | Hassan-Elrady A S.(±)-8-Oxohypecorinine from Hypecoum procumbens var. glaucescens[J]. Phytochemistry, 1995, 38(4):1049-1051. |

| [28] | Zhou Y, Zhang G, Li B. Five alkaloids from Hypecoum leptocarpum[J]. Phytochemistry, 1999, 50(2):339-343. |

| [29] | Su Y, Li S, Li N, et al. Seven alkaloids and their antibacterial activity from Hypecoum erectum L.[J]. J Med Plants Res, 2011, 5(22):5428-5432. |

| [30] | 陈碧珠, 方起程. 藏药细果角茴香的化学研究[J]. 药学学报, 1985, 20(9):658-661. |

| [31] | Yakhontova L D, Komarova M, Perel'son M E, et al. Alkloids of Hypecoum erectum structure of hypecorine and hypecorinine[J]. Chem Nat Comp, 1972, 8(5):592-595. |

| [32] | Önür Mustafa A, Zarga Abu M H, Tekant G. Hypecumine:A new 3-arylisoquinoline from Hypecoum procumbens[J]. Planta Med, 1986, 52(1):70-71. |

| [33] | Taborska E, Bochorakova H, Sedmera P, et al. Leptocarpine, a new protopine alkaloid[J]. Heterocycles, 1995, 41(4):799-805. |

| [34] | Eva T, Milena M, František V, et al. Alkloids of the two Hypecoum L. species[J]. Collection Czechoslovak Chem Commun, 1987, 52(2):508-513. |

| [35] | Mete I E, Gözler T.(+)-Oxoturkiyenine:an isoquinoline-derived alkaloid from Hypecoum pendulum[J]. J Nat Prod, 1988, 51(2):272-274. |

| [36] | Li B, Zhou M, Zhang G. Four alkaloids from Hypecoum leptcarpum Hook. f. et Thoms[J]. Indian J Chem, 2001, 40(B):1215-1218. |

| [37] | Gözler T, Gözler B, Weiss I, et al.(+)-Turkiyenine:An unusual extension of the biogenetic sequence for the isoquinoline alkaloids[J]. J Am Chem Soc, 1984, 106(20):6101-6102. |

| [38] | Hussain S F, Gözler B, Shamma M, et al. Feruloyltyramine from Hypecoum[J]. Phytochemistry, 1982, 21(12):2979-2980. |

| [39] | Shamma M, Rothenberg A S, Jayatilake G S, et al. A new group of isoquinoline alkaloids, the secoberbines[J]. Tetrahedron, 1978, 34(6):635-640. |

| [40] | 崔廷金. 正交设计优选细果角茴香中总黄酮的提取工艺条件[J]. 安徽农业科学, 2013, 41(25):10282-10283. |

| [41] | 刘永红, 陈晓, 汶凯, 等. 细果角茴香中总黄酮的提取及含量测定[J]. 河北农业科学, 2011, 15(6):106-108. |

| [42] | 宋永朋, 唐勋, 曾阳. 紫外法测定细果角茴香中多糖的含量[J]. 青海农林科技, 2014(2):50-52. |

| [43] | 牛迎凤, 邵赟, 陶燕铎, 等. 7种藏药材中8种微量元素的测定[J]. 药物分析杂志, 2009, 29(6):915-918. |

| [44] | 苏琨, 马强, 盛振华, 等. 电感耦合高频等离子体发射光谱法测定蒙药角茴香中的微量元素[J]. 时珍国医国药, 2012, 23(3):533-535. |

| [45] | 刘洋, 邓安珺, 马林, 等. 小果博落回的化学成分及苯菲啶生物碱的xbp1转录激活作用评价[J]. 药学学报, 2015, 50(2):207-210. |

| [46] | Bae D S, Kim Y H, Pan C H, et al. Protopine reduces the inflammatory activity of lipopolysaccharide-stimulated murine macrophages[J]. BMB Rep, 2012, 45(2):108-113. |

| [47] | Oyuntsetseg N, Khasnatinov M A, Molor-Erdene P, et al. Evaluation of direct antiviral activity of the Deva-5 herb formulation and extracts of five Asian plants against influenza A virus H3N8[J]. BMC Compl Alternat Med, 2014, 14:235. |

| [48] | Tawaha K, Alali F Q, Gharaibeh M, et al. Antioxidant activity and total phenolic content of selected Jordanian plant species[J]. Food Chem, 2007, 104(4):1372-1378. |

| [49] | 薛丹, 闫桂琴, 郭彩珍. 罂粟科3种植物叶片生物碱抗氧化活性比较[J]. 西北农业学报, 2011, 20(6):160-163. |

| [50] | 张晓云, 张剑, 阿荣, 等. "角茴香"草引起尖端扭转性室速[J]. 实用心电学杂志, 2005, 14(2):137-138. |

| [51] | 李普衍, 韩晓萍. 角茴香醇提物抗炎作用的实验研究[J]. 青海医学院学报, 2006, 27(3):192-194. |

| [52] | 郭洁, 张喜德, 黄伟. 角茴香有效部位的筛选[J]. 陕西中医学院学报, 2006, 29(2):58-60. |

| [53] | 刘晓娟, 魏红, 杨娇. 藏药细果角茴香醇提物对内毒素炎症小鼠的保护作用[J]. 苏州大学学报:医学版, 2012, 32(6):754-759. |

| [54] | 可君, 张贵卿, 鲍梦周, 等. 咽喉草对肝功能的影响[J]. 郑州大学学报:医学版, 1987(3):204-206 |

| [55] | 张君霞. 节裂角茴香对二斑叶螨杀螨活性的研究[D]. 兰州:甘肃农业大学, 2014. |

| [56] | 张君霞, 杨晓华, 杨顺义, 等. 节裂角茴香几种溶剂提取物对粘虫的作用方式研究[J]. 草业学报, 2013, 22(6):167-172. |

| [57] | 丁兰, 李静, 刘国安, 等. 二氢血根碱对莴苣幼苗根生长及其细胞分裂的影响[J]. 西北植物学报, 2011, 31(3):517-524. |

| [58] | 陈礼玲, 庞珂佳, 李同臣, 等. 角茴香根和地上部水浸液对杂草反枝苋的化感作用[J]. 西北林学院学报, 2010, 26(1):138-142. |

| [59] | 张剑, 罗光明, 杨雅琴, 等. 药用植物化感作用的研究概况[J]. 安徽农业科学, 2012, 40(17):9257-9259. |

| [60] | 樊海岩. 试论现代医药产业发展趋势之藏医药产业发展的思路和路径[J]. 中国民族医药杂志, 2013(7):71-78. |

2016, Vol. 47

2016, Vol. 47