2. 中药制药过程新技术国家重点实验室, 江苏 连云港 222001;

3. 中国药科大学, 江苏 南京 210009

2. State Key Laboratory of New-tech for Chinese Medicine Pharmaceutical Process, Lianyungang 222001, China;

3. China Pharmaceutical University, Nanjing 210009, China

过敏性鼻炎颗粒主治证属风邪犯肺、鼻窍失畅,或因某些致敏因素导致过敏而见鼻塞、鼻痒、喷嚏、流清涕,或因过敏性鼻炎发作,用于鼻鼽,即春季、秋冬季节性过敏性鼻炎,其功效为疏风宣肺、通利鼻窍。

过敏性鼻炎颗粒处方由辛夷、紫苏叶、荆芥、苍耳子、白芷等9味药材组成。其中辛夷、紫苏叶、荆芥、苍耳子、白芷5味药材混合提取的挥发油后包合入药。辛夷挥发油具有明显抑制实验性哮喘豚鼠气道浸润Eos细胞数,减轻哮喘气道的炎症反应的作用,表现出对气道炎症的抑制与改善[2, 3];紫苏叶的挥发油是其重要的药理活性成分;荆芥挥发油具有镇痛、抗炎、扩张支气管和抗过敏等功效。本研究参照有关文献报道[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]采用毛细管气相色谱法建立了过敏性鼻炎颗粒挥发油的指纹图谱,为有效地控制其内在质量提供参考。

1 仪器与材料Agilent 7890A型气相色谱仪,FID检测器。

胡薄荷酮对照品(批号111706-201205,质量分数99.8%),购自中国食品药品检定研究院,定量测定用;水为超纯水;其余试剂均为分析纯。

紫苏Perilla frutescens (L.) Britt. 的干燥叶(批号Y140501),荆芥Schizonepeta tenuifolia Briq. 的干燥地上部分(批号Y140501),望春花Magnolia biondii Pamp的干燥花蕾(批号Y140501),白芷Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 的干燥根(批号Y140501),苍耳Xanthium sibiricum Patr. 的干燥成熟带总苞的果实(批号Y140501),由江苏康缘药业股份有限公司质量部吴州研究员提供并鉴定;过敏性鼻炎颗粒由江苏康缘药业股份有限公司提供,批号分别为150101、150102、150103、150201、150202、150203、150204、150401、150402、150403。

2 方法与结果 2.1 色谱条件色谱柱为HP-5 Phenyl Methyl Siloxane(固定液为5%甲基苯基硅氧烷)毛细管柱(30 m×320 μm,0.25 μm)。载气为氮气;进样口温度200 ℃;压力10.631 psi(73.30 kPa);自动进样,进样量1 μL,分流进样,分流比5∶1;柱流量2.5 mL/min;压力10.631 psi(73.30 kPa);FID检测器,检测器温度250 ℃;氢气体积流量30 mL/min;空气体积流量300 mL/min;氮气流量27.5 mL/min;总流量18 mL/min。柱温采取程序升温方式,升温程序:初温50 ℃,以3 ℃/min升温至140 ℃,保持2 min,再以10 ℃/min升温至200 ℃,保持2 min。

2.2 参照物溶液的制备取胡薄荷酮对照品适量,加醋酸乙酯配成含胡薄荷酮50 μg/mL的溶液,作为对照品溶液。

2.3 供试品溶液的制备取本品(批号150201)10 g,加热水(温度>90 ℃)50 mL搅拌使溶解,放冷离心,加醋酸乙酯10 mL萃取,取醋酸乙酯层离心,作为供试品溶液。

2.4 指纹图谱研究 2.4.1 精密度试验取批号为150201的过敏性鼻炎颗粒,按“2.3”项方法制备供试品溶液,照“2.1”项方法连续进样6次进行测定。考察峰面积大于总峰面积3%的色谱峰的相对保留时间和相对峰面积,结果各色谱峰相对保留时间RSD均≤0.56%,相对峰面积值RSD均≤2.31%,又以第1次进样所得指纹图谱作为参照计算后5次进样所得指纹图谱的相似度,结果相似度结果均不小于0.99,符合指纹图谱的技术要求。表明该方法精密度良好。

2.4.2 稳定性试验取批号为150201的过敏性鼻炎颗粒,按“2.3”项方法制备供试品溶液,照“2.1”项方法于0、1、2、3、6、9 h分别测定1次指纹图谱,共测6次,考察峰面积大于总峰面积3%的色谱峰的相对保留时间和相对峰面积。结果各色谱峰相对保留时间RSD均≤0.07%,相对峰面积值RSD均≤1.37%,又以第1次进样所得指纹图谱作为参照计算后5次进样所得指纹图谱的相似度,结果相似度结果均不小于0.99,表明供试品溶液在9 h内稳定。

2.4.3 重复性试验取批号为150201的过敏性鼻炎颗粒,按“2.3”项方法制备供试品溶液,平行制备6份,照“2.1”项方法测定指纹图谱,考察峰面积大于总峰面积3%的各色谱峰的相对保留时间和相对峰面积值,结果各色谱峰相对保留时间RSD均≤0.05%,相对峰面积值RSD均≤3.71%,又以第1次进样所得指纹图谱作为参照计算后5次进样所得指纹图谱的相似度,结果相似度结果均不小于0.99,表明该方法可较好重复。

根据以上方法学考察结果,表明该方法测定过敏性鼻炎颗粒指纹图谱,精密度、重复性、稳定性均较好,能够准确测定该制剂的指纹图谱。

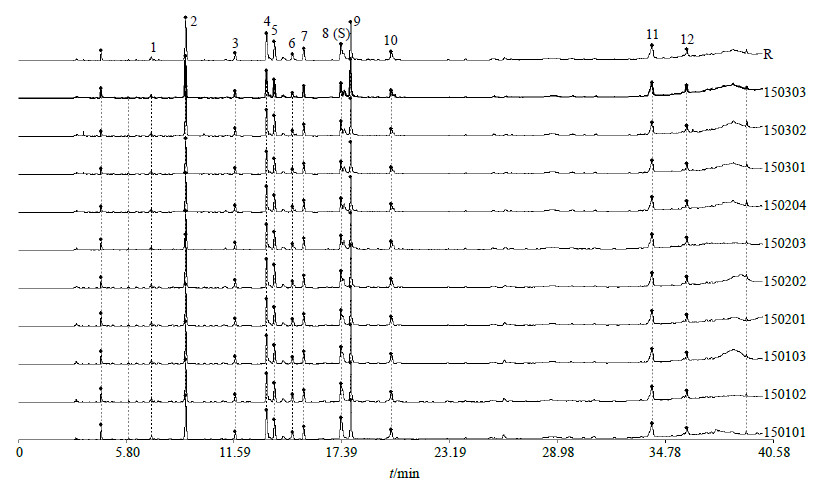

2.4.4 指纹图谱的建立分别取10批不同批号的过敏性鼻炎颗粒,按“2.3”项方法制备供试品溶液,分别测定。将10批过敏性鼻炎颗粒指纹图谱导入“中药色谱指纹图谱相似度评价系统的操作规范软件(版本2004A)”,对色谱峰进行多点校正后,自动匹配,生成对照指纹图谱(R,图 1),共标定12个共有峰,其中胡薄荷酮为参照峰(S),批号为150101、150102、150103、150201、150202、150203、150204、150401、150402、150403的过敏性鼻炎颗粒样品与对照指纹图谱比较相似度分别为0.984、0.979、0.993、0.979、0.991、0.991、0.993、0.980、0.978、0.993,均在0.979~0.993。

| 图 1 10批过敏性鼻炎颗粒指纹图谱 Fig.1 Fingerprint of 10 batches of Guominxing Biyan Granules |

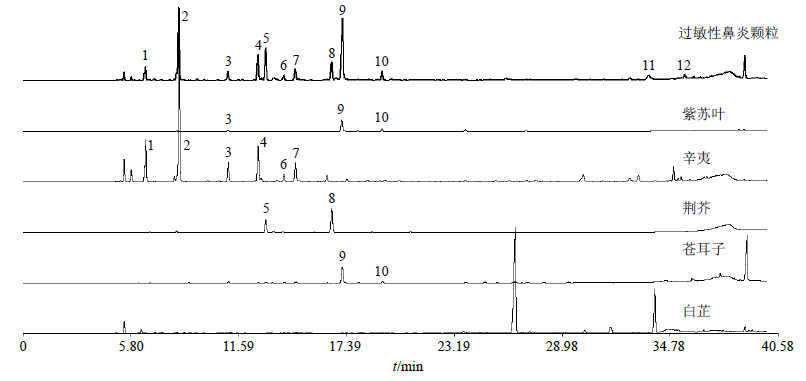

分别取过敏性鼻炎颗粒处方中紫苏叶、荆芥、苍耳子、白芷、辛夷5味药材适量至1 L圆底烧瓶中,加水至容器体积1/3,连接挥发油提取器和球形冷凝管,用电热套加热,回流提取6 h,用醋酸乙酯溶解并分取挥发油至10 mL量瓶中,用醋酸乙酯定容至刻度,作为供试品溶液;按照成品指纹图谱方法测定。5味药材与成品相关性见图 2。

| 图 2 成品与药材相关性指纹图谱 Fig.2 Correlation fingerprint between Guominxing Biyan Granules and medicinal materials |

由相关性图谱可知,过敏性鼻炎颗粒指纹图谱中1、2、4、6、7号峰主要来源于辛夷;3号峰主要来源于紫苏叶、辛夷;8(S)号峰主要来源于荆芥;9号峰主要来源于紫苏叶、苍耳子;10号峰主要来源于苍耳子、紫苏叶,11号峰主要来源于白芷。

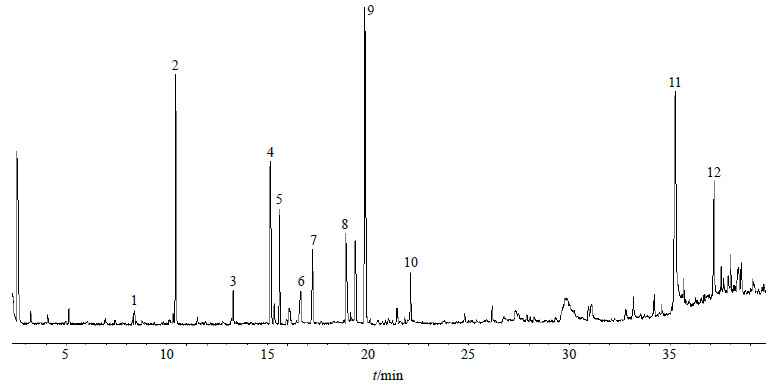

2.6 GC-MS对指纹图谱峰定性研究应用GC-MS联用技术,对过敏性鼻炎颗粒指纹图谱中的峰进行了初步定性。气相色谱条件同“2.1”项下色谱条件;质谱条件:EI离子源(-70 eV),离子源温度230 ℃,气相色谱仪与质谱仪连接器接口温度250 ℃,载气为氦气;总离子流图(TIC)见图 3。通过计算机内系统解卷积检索出图谱中可能存在的化合物[17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31],并根据NIST系统质谱图库检索匹配,确认结构。参考标准质谱图集及有关文献,初步确定该挥发油中12个特征峰化学成分及结构,见表 1。其中,2、4、6、7号峰与辛夷单味药相关,与文献报道一致[18, 19],5、8号峰与荆芥单味药相关,与文献报道一致[20],9号峰与紫苏叶相关,与文献报道一致[21, 22, 23],1、3、10、11、12号峰目前没有检索到与其一致的相关文献,有待于进一步分析鉴定。

| 图 3 过敏性鼻炎颗粒总离子流色谱图Fig.3 TIC ofGuominxing Biyan Granules |

| 表 1 过敏性鼻炎颗粒GC共有峰化学成分归属 Table 1 Attribution of ingredients in GC common peaks of Guominxing Biyan Granules |

色谱条件确认过程中,对色谱条件下4种升温程序及分流比进行了考察,以“2.1”项色谱条件分离效果最好,因此选择用该条件作为过敏性鼻炎颗粒测定色谱条件。

为了能更好地建立指纹图谱,考察了直接提取挥发油、乙醇提取、醋酸乙酯提取、热水溶解醋酸乙酯萃取4种方法下获得的挥发油指纹图谱,经比较分析,确定热水溶解醋酸乙酯萃取的提取方式最佳。该提取方式简单,提取时间短,获得的挥发油成分丰富,收率高,指纹图谱中,除已知成分胡薄荷酮能够较好的辨别出外,其他成分指纹峰也能被较好地体现,且各峰分离度好,谱图清晰,所以最终选择这种提取方式。

过敏性鼻炎颗粒挥发油样品对比各药材时,5味药材中荆芥、紫苏叶、辛夷挥发油的量较高,体现在气相图谱中有明显对应峰且强度较大。针对过敏性鼻炎颗粒全面质量控制,还需要进一步研究。

| [1] | 中国药典[S]. 一部. 2010. |

| [2] | 吴艳丽, 危红华, 张朵朵, 等. 辛夷挥发油鼻腔醇质体喷雾剂的制备及其质量评价[J]. 中草药, 2014, 45(10):1393-1397. |

| [3] | 聂晶, 田颂九, 王国荣. 中药指纹图谱的研究现状[J]. 中草药, 2000, 31(12):881-882. |

| [4] | 郑恒, 魏日胞, 陈香美, 等. 中药质量标准与中药指纹图谱[J]. 中国医院药学杂志, 2003, 23(2):112-113. |

| [5] | 郑琦, 方悦. 气相色谱技术在中药指纹图谱中的应用[J]. 浙江中西医结合杂志, 2008, 18(11):713-714. |

| [6] | 靳然, 赵百孝. 气相色谱指纹图谱在中药分析及质量评价中的应用[J]. 现代科学仪器, 2010, 1(1):122-123. |

| [7] | 戴静波, 张雅娟, 周俊慧. 荆芥挥发油的气相指纹图谱研究[J]. 中国药师, 2014, 17(4):560-562. |

| [8] | 张赟赟, 李嘉, 姜平川. 荆芥挥发油气相色谱指纹图谱研究[J]. 中医药导报, 2014, 20(14):52-53. |

| [9] | 伍永富, 秦少容, 刘世琪. 紫苏叶油的研究进展[J]. 时珍国医国药, 2007, 18(8):2019-2020. |

| [10] | 刘浏. 紫苏叶的研究进展[J]. 中国医学创新, 2012, 9(6):162-163. |

| [11] | 唐英, 陈欣, 沈平孃. 紫苏叶中挥发油类成分的指纹图谱研究[J]. 上海中医药杂志, 2013, 47(9):82-85. |

| [12] | 于培明, 田智勇, 许启泰, 等. 辛夷研究的新进展[J]. 时珍国医国药, 2005, 16(7):652-653. |

| [13] | 赵欧, 梁逸曾. 辛夷挥发油不同提取方法的研究[J]. 质谱学报, 2007, 28(2):110-112. |

| [14] | 夏黎明, 姚成. 中药白芷的研究现状[J]. 中医药研究, 2002, 18(5):56-57. |

| [15] | 徐植灵, 潘炯光, 赵中振. 辛夷挥发油的研究[J]. 中国中药杂志, 1989, 14(5):15-18. |

| [16] | 盛菲亚, 卢君蓉, 彭伟, 等. 香附炮制前后挥发油的GC-MS指纹图谱对比研究[J]. 中草药, 2013, 44(23):3321-3327. |

| [17] | 魏刚, 曾经考, 黄月纯. GC-MS在中药复方制剂挥发油研究中的应用分析[J]. 中药新药与临床药理, 2000, 11(5):297-298. |

| [18] | 李晓, 姚光明, 邬亚萍, 等. 辛夷挥发油化学组分的GC/MS分析及在卷烟加香中的应用[J]. 烟草科技, 2002, 177(4):6-8. |

| [19] | 何娟, 杨柳, 李艳福, 等. 中药材辛夷挥发油GC-MS指纹图谱的建立[J]. 分析测试学报, 2008, 27(4):423-425. |

| [20] | 方明月, 康文艺, 姬志强, 等. 荆芥挥发油化学成分研究[J]. 时珍国医国药, 2007, 18(7):1551-1552. |

| [21] | 林硕, 邵平, 马新, 等. 紫苏挥发油化学成分GC/MS分析及抑菌评价[J]. 核农学报, 2009, 23(3):477-481. |

| [22] | 冯吉力, 王薇, 余陈欢. 紫苏叶挥发油化学成分分析及其抗炎机制研究[J]. 海峡药学, 2011, 23(5):46-47. |

| [23] | 王健, 薛山, 赵国华. 紫苏不同部位精油成分及体外抗氧化能力的比较研究[J]. 食品科学, 2013, 34(7):86-91. |

| [24] | 聂红, 沈映君. 白芷挥发性的GC-MS分析[J]. 广州化工, 2002, 24(2):59-60. |

| [25] | 朱立俏, 盛华刚. 白芷挥发性成分的GC-MS分析[J]. 广州化工, 2012, 40(23):103-104. |

| [26] | 郭耀杰, 吴卫. 李静夜, 等. 川白芷不同品种(系)挥发油成分GC-MS分析[J]. 中国实验方剂学杂志, 2013, 19(8):113-115. |

| [27] | 胡志妍, 齐天, 杨光, 等. 白芷、川芎药对配伍挥发油成分的GC-MS分析[J]. 第二军医大学学报, 2014, 35(2):177-184. |

| [28] | 黄文华. 余竞光. 孙兰, 等. 中药苍耳子的化学成分研究[J]. 中国中药杂志, 2005, 30(13):1027-1028. |

| [29] | 王淑萍. 张桂珍. 高英. 苍耳子挥发油化学成分分析[J]. 长春工程学院学报, 2007, 8(2):82-83. |

| [30] | 阮贵华. 李攻科. 苍耳子的化学成分及其分离分析研究进展[J]. 中成药, 2008, 30(3):421-422. |

| [31] | 胡迪. 王耀登. 吴慧, 等. 苍耳子炒制前后挥发油和脂肪油成分GC-MS分析[J]. 湖北中医药大学学报, 2012, 14(6):29-31. |

2016, Vol. 47

2016, Vol. 47