2. 上海师范大学生命与环境科学学院, 上海 200234

2. College of Life and Environmental Sciences, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China

青叶胆Swertia mileensis T. N. Ho & W. L. Shi为龙胆科獐牙菜属多枝组多枝系一年生草本,主要分布于云南红河州的弥勒、开远等地,生于海拔1 300~1 650 m的荒坡稀疏小灌木丛或黄茅草丛间,生长在沙地的阳性山坡或向阳石灰岩坡地上[1]。青叶胆在云南红河哈尼族、彝族地区用于治疗肝炎等疾病具有悠久的历史[2, 3]。青叶胆自20世纪70年代从开远、弥勒等地民间发掘出来后,即作为新的药物资源被《云南省药品标准》1974年版以及《中国药典》1977~2015年版所收载。

国内学者对青叶胆化学成分及药理活性进行了一些研究[4, 5, 6],表明青叶胆具有保肝、抗菌、降血糖、抗胆碱及解痉等多种药理活性,应用于临床治疗急性病毒性肝炎,疗效显著。随着青叶胆药用价值的发现,经过近20年的滥采滥挖,加上生境不断丧失和遭到破坏(如道路建设、开荒、开发沙场等),青叶胆在本课题组调查的所有区域中均呈星散残余分布,多数生长在临时或半临时生境,分布区域已渐成“岛屿状”,片断化明显。此外,青叶胆具有鲜艳的花和显著的腺体,并有一系列机制来保证其异花受粉,但生境片断化后增大了个体之间近交和自交的概率,可能产生近交或自交衰退[7, 8]。本实验以青叶胆自交、近交、远交和自然结实无菌种子苗为材料,利用现代生物技术通过正交试验优化青叶胆组织培养条件,改良青叶胆试管苗生长繁殖方法,以建立其高效稳定的再生体系,也为其快速繁殖规模化生产及育苗提供技术支撑。同时初步比较青叶胆不同交配方式后代植株在组织培养中的再生能力,以期为青叶胆保护生物学提供有关不同交配方式后代适合度方面的资料。

1 材料材料来自云南省弥勒县小苍窝(24°15′N,103°29′E及附近,海拔1 620 m),标本经云南中医学院钱子刚教授鉴定为青叶胆Swertia mileensis T. N. Ho & W. L. Shi。2013年10~12月进行青叶胆繁育系统检测,同株异花人工授粉(套袋)所产生种子视为自交种子;2 m2内植株相互异株人工授粉(套袋)所产生种子视为近交种子;采集距小苍窝种群15 km的习水哨种群花粉人工授粉至小苍窝居群植株(套袋)所产生种子视为远交种子;小苍窝和习水哨居群自然结实种子视为自然结实种子。

2 方法 2.1 无菌苗的获得2013年12月收取已成熟各处理组蒴果,带回实验室后因多数蒴果已裂开,故用细纱布将不同来源种子按每包100粒包好,流水冲洗30 min后置于超净工作台内。75%乙醇溶液处理10~15 s,再经0.1%升汞水溶液消毒10 min,最后无菌水冲洗8次,每次不低于3 min。处理后的种子接种于空白MS培养基中,置于温度控制在(22±1)℃,光照度1 500~2 000 lx,光照时间6 h/d的培养室内。培养60 d后统计各组萌发率,待无菌种子苗长至5~6 cm时,取其带节茎段为外植体。

2.2 培养基基本培养基为MS、蔗糖3%、琼脂0.46%,pH值5.8~6.0。在前期工作的基础上[9],选择5种植物激素玉米素(ZT)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、激动素(KT)、2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)和萘乙酸(NAA)作为外源激素。培养基在121 ℃灭菌22 min备用。

2.2.1 愈伤组织诱导培养基以材料来源于自交、近交、远交和自然结实种子苗带节茎段为外植体(A),在MS培养基中添加不同质量浓度ZT(B)、2,4-D(C)和NAA(D),采用L16(45) 正交试验考察不同来源外植体及不同激素组合对青叶胆愈伤组织诱导的影响,见表 1。20 d后统计出愈率。

| 表 1 不同来源外植体愈伤组织诱导培养基L16(45) 正交设计 Table 1 L16(45) orthogonal design for callus induction of explants from different origins |

在愈伤组织诱导结果的基础上,采用L16(45) 正交试验考察不同来源愈伤组织(A)及不同质量浓度BA(B)、KT(C)和NAA(D)组合对青叶胆丛芽发生的影响,见表 2。30 d后统计丛芽发生率,40 d继代培养时统计增殖系数。

| 表 2 不同来源愈伤组织丛芽发生培养基L16(45) Table 2 L16(45) orthogonal design for callusadventitious shoots from different origins |

采用完全组织试验,将不同来源试管苗分别接于添加不同质量浓度NAA的1/2 MS培养基上,30 d后统计生根率。

2.3培养条件培养室温度控制在(22±1)℃,光照度1 500~2 000 lx,光照时间10 h/d。

2.4 统计指标所得数据采用Excel和SPSS 19.0软件处理,利用单因素方差分析法对正交数据进行方差分析。

愈伤组织诱导率=产生愈伤组织的外植体数/接种外植体总数

丛芽发生率=产生丛芽愈伤组织数/愈伤组织总数

丛芽增殖系数=增殖后的有效丛芽总数/起始接种总数

生根率=产生不定根的单苗数/接种单苗总数

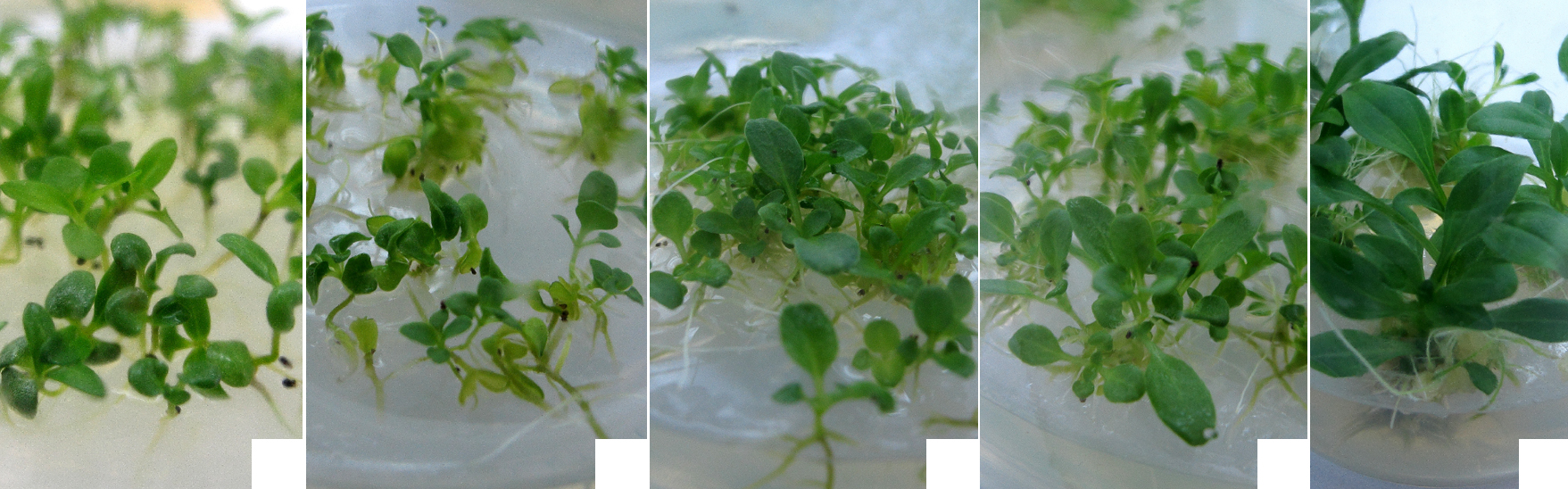

3 结果与分析 3.1 无菌种子苗的获得将4种不同来源的种子消毒后接种于空白MS培养基中30d后开始萌发,60 d后统计各组萌发率,发现各组种子在萌发率上无显著性差异(P>0.05),均达到90%以上,在生长势上亦无显著性差异,生长情况见图 1-A~D。此时,由于每一培养瓶种子数过多,不利于继续生长,将每一幼苗移至新鲜空白MS培养基中,30 d后各组种子苗长势良好,高度均达5~6 cm(图 1-E)。取各组种子苗带节茎段进行愈伤组织诱导。

|

A-自交种子苗 B-近交种子苗 C-异交种子苗 D-自然结实种子苗 E-自交种子幼苗 F-成熟苗 A-seedlings of self-breedingB-seedlings of inbreeding C-seedlings of cross-breeding D-seedlingsof nature seeds E-plantlet of self-breeding F-mature seedings 图 1 不同来源种子萌发及幼苗生长情况 Fig.1 Germination and seedling of seeds from different origins |

将不同来源种子幼苗带节茎段接种于L16(45) 正交试验中的培养基中,考察外植体来源(A)、ZT(B)、2,4-D(C)、NAA(D)、误差(E)对愈伤组织诱导率的影响,结果见表 3,方差分析见表 4。从K值上看,A和D因素各水平间无明显差异,而B和C因素各水平间具明显差异,其中B2、C2span>均优于同组其他水平。各因素对愈伤组织诱导的极差(R1)大小依次为B>C>D>A,即对愈伤组织诱导影响最大的为ZT,其次是2,4-D、NAA,影响最小的是外植体来源。ZT和2,4-D的极差为33.569和9.823,均大于对照项8.655;NAA和外植体来源极差分别为7.422和3.608,均小于对照项8.655,其中外植体来源极差远小于对照项。表明ZT和2,4-D对诱导愈伤组织的效应是可靠的,NAA的效应不可靠,而外植体来源则极不可靠。由方差分析(表 4)可知,ZT对愈伤组织诱导有显著影响(P<0.05),而其他3项均无显著影响(P>0.05)。结合极差与方差分析结果,可以不考虑NAA和外植体来源对愈伤组织诱导的影响。通过平均值分析可知,青叶胆愈伤组织诱导的最佳组合激素组合为B2C2,配方即为MS+ZT 0.5 mg/L+2,4-D 0.05 mg/L。由此可知,来源于自交、近交、远交和自然结实种子苗外植体对于青叶胆愈伤组织诱导无显著影响,造成出愈率差异的仅是不同激素种类及其质量浓度的配比,而与外植体来源无关。

| 表 3 不同来源外植体愈伤组织诱导培养基L16(45)正交试验结果 Table 3 Results of callus induction of explants from different origins by L16(45) orthogonal test |

| 表 4 不同来源外植体愈伤组织诱导方差培养基方差分析结果 Table 4 Variance analysis on callus induction of explants from different origins |

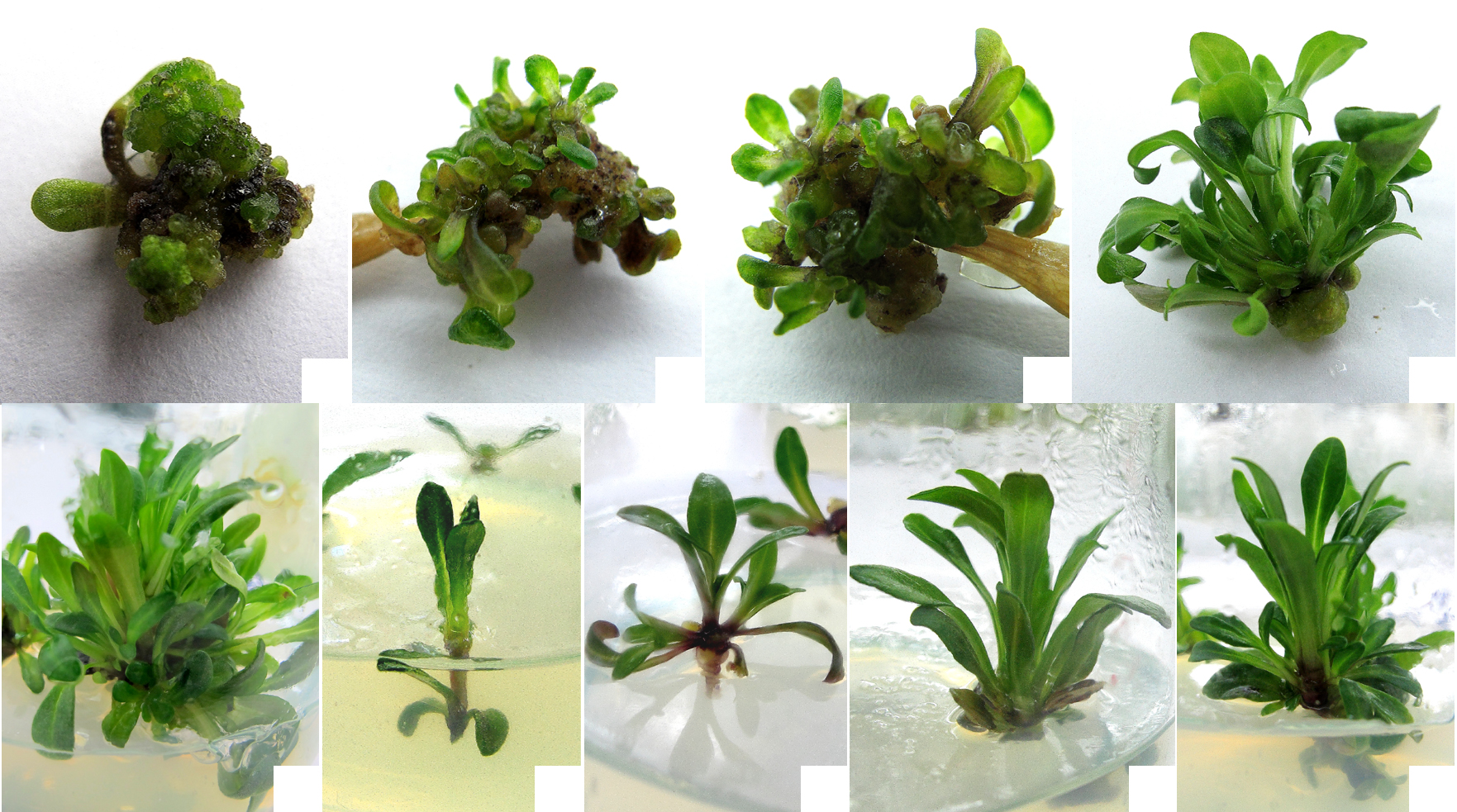

将4种不同来源的外植体分别接入MS+ZT0.5 mg/L+2,4-D 0.05 mg/L中,培养20 d后与正交结果基本一致,自交、近交、远交和自然结实来源的带节茎段出愈率分别为100%、96.67%、96.55%和96.29%。以近交带节茎段为例,接种10 d后,随着节上休眠芽(腋芽)的萌动,在材料基部开始出现绿色、质地紧密的愈伤组织(图 2-A);15d后愈伤组织迅速生长(图 2-B);20d后休眠芽伸长,愈伤组织成为深绿色且呈现分化迹象(图 2-C、D),非常有利于丛芽诱导。

|

A-培养10 d 后,材料出现愈伤组织 B-15 d 后,愈伤组织生长迅速 C、D-培养20 d 后的愈伤组织 A-explant generates callus after cultured 10 d B-callus growth rapidly after 15 d C, D-callus after 20 d 图 2 近交种子苗带节茎段愈伤组织诱导Fig.2 Callus induction of stems from inbreeded seedlings |

将不同来源愈伤组织切割成适当大小接种于L16(45) 正交试验组的中,考察不同来源愈伤组织(A)及不同质量浓度BA(B)、KT(C)、NAA(D)和误差(E)对丛芽发生率的影响,结果见表 5,方差分析见表 6。正交各因素对丛芽发生的极差(R2)大小依次为B>C>D>A,即对丛芽发生影响最大的是BA,其次是KT和NAA,影响最小的是愈伤来源。BA、KT和NAA的极差分别为40.400、12.172和9.127,均大于对照项9.010;而愈伤组织来源极差为9.010,等于对照项9.010,说明愈伤组织来源这一因素对丛芽发生的效应不可靠,其他3个因素的效应则是可靠的。由方差分析(表 6)可知,BA对丛芽发生有显著影响(P<0.05),其他3个因素则无显著影响(P>0.05)。结合极差与方差分析结果,可以不考虑愈伤组织来源对丛芽诱导的影响。通过平均值分析可知,青叶胆丛芽诱导的最佳激素组合为B3C2D3,即MS+BA2.0 mg/L+KT 0.1 mg/L+NAA 1.0 mg/L。由此可知,来源于自交、近交、远交和自然结实外植体所产生的愈伤组织对于青叶胆丛芽发生无显著影响,造成丛芽发生率差异的仅是不同激素种类及其质量浓度的配比,而与愈伤组织来源无关。

| 表 5 不同来源愈伤组织丛芽发生培养基L16(45) 正交试验结果 Table 5 Adventitious shoots induction of callus from different origins by L16(45) orthogonal test |

| 表 6 不同来源愈伤组织丛芽发生培养基方差分析结果 Table 6 Variance analysis on adventitious shoots induction of callus from different origins |

本研究在正交试验基础上,亦对丛芽发生实验进行了重复。将4种不同来源的愈伤组织分别接入MS+BA2.0 mg/L+KT 0.1mg/L+NAA 1.0 mg/L培养基上,培养30 d后结果与正交试验基本一致,4种不同来源的愈伤组织丛芽发生率均达100%。以近交来源愈伤组织为例,将诱导出的愈伤组织接入上述培养基5 d后即有芽点出现(图 3-A);10 d后可见明显的不定芽(图 3-B);15 d后不定芽迅速生长(图 3-C);随着培养时间的增长,愈伤组织不断增殖,丛芽不断发生与生长,至30d时,在主芽伸长的同时,其基部亦分化出大量丛芽(图 3-D);40d时,整个培养物呈簇状,继代时繁殖系数可达6.0以上(图 3-E)。继代扩繁时将每1单苗按节分段切下接入新鲜培养基中(图 3-F),10 d后可见腋芽萌动,其基部开始出现愈伤组织(图 3-G);15 d后愈伤组织开始分化丛芽(图 3-H);30 d后可见基部大量大小不一的丛芽及培养基内的愈伤组织和小丛芽(图 3-I),繁殖系数亦达6.0以上。

|

A-培养5 d后的愈伤组织 B-10 d后不定芽出现 C-15 d后不定芽生长 D-30 d时基部分化大量丛芽,新的愈伤组织不断出现 E-40d时培养物呈簇状,可进行分割继代增殖F-继代时的单芽 G-培养10 d后在腋芽萌动的同时基部分化出愈伤组织 H-15 d后基部愈伤组织开始分化丛芽 I-30 d后主苗伸长,基部分化出大量丛芽 A-callus for 5d B-adventitious shoots generated after 10 d C-adventitious shootsgrowth after 15 d D-abundant adventitious shoots were differentiated fromthe bases after 30 d and new callus generating E-cluster cultures couldbe cut for proliferation after 40 d F-single bud for proliferationG-sprouting axillary bud and differentiating callus from the bases after 10d H-callus differentiated 图 3 近交来源愈伤组织的丛芽分化Fig.3 Adventitious shoots induction of callus from inbreeded seedlings |

通过不同来源试管苗与不同质量浓度NAA(0.1、0.5、1.0 mg/L)的完全组合实验,结果表明青叶胆试管苗生根较易,各来源不同的试管苗在各实验组中表现基本一致,即使无添加NAA的各组生根率亦达70%以上,其中在NAA 1.0 mg/L中各组试管苗生根率均达100%,见表 7。故青叶胆最佳生根培养基为1/2 MS+NAA1.0 mg/L,在此培养基中培养10 d即有绿色不定根产生(图 4-A),30 d后试管苗生长良好,根长且壮,无愈伤组织产生(图 4-B、C)。

| 表 7 不同来源试管苗生根实验 Table 7 Rooting tests on test-tube plantlets from different origins |

|

A-培养10 d后即有绿色不定根出现B-30 d后的生根苗 C-生根苗瓶底根系 A-greenadventitious roots generated after 10 d B-rooting plant letsafter 30 d C-bottom roots of rooting plant 图 4 近交来源试管苗的生根Fig.4 Rooting of test-tube plantlets from inbreeding |

在青叶胆愈伤组织诱导过程中,外植体的选择对其诱导质量、后续丛芽分化都有较大影响。本课题组在前期研究中,分别采用过无菌种子苗带节茎尖和叶片2种外植体材料。茎尖和叶片均能诱导出

愈伤组织,出愈率分别达83.65%和90.33%,但愈伤组织质量较差,多为白色疏松状,以后不断生长膨大,逐渐死亡。尽管尝试了各种激素浓度和组合,均无不定芽产生;带节茎尖由于具有较强的顶端优势,能不断伸长,但抑制了节上休眠芽的萌动,在后续的培养中只能靠茎和腋芽的生长以“微扦插”的方式进行繁殖,繁殖系数较低,培养效果亦不理想。而采用带节茎段,不仅材料相对易得,而且在培养过程中随着其节上休眠芽的萌动,基部切口处在10 d内就有绿色、质地紧密的愈伤组织发生,培养20 d后即有再分化迹象。愈伤组织转接入丛芽发生培养基中10 d后迅速分化出绿色锥形小丛芽,继而形成具有茎、叶和顶芽的小植株;在丛芽分化过程中,愈伤组织不断进行增殖和分化,重复进行“愈伤组织-丛芽-愈伤组织-丛芽”,即所谓的“芽繁芽”过程。此外,与本课题组另一研究材料地皮消Pararuellia delavayana (Baill.) E. Hossain类似(另文发表),青叶胆带节茎段基部切口处愈伤组织均在节上腋芽萌发3~5 d后出现,表明带节茎段愈伤组织的诱导与节上腋芽的萌发关系密切,估计腋芽萌发后可以合成某些刺激愈伤组织发生的激素类或其他物质,而带节茎尖不仅没有合成这类物质的能力,而且抑制或部分“优势”利用了自身腋芽萌发后合成的这类物质,导致产生的愈伤组织质量低下、无再分化能力。本研究在带节茎段愈伤组织产生以前,将其已萌发的腋芽剪去后继续培养,发现愈伤组织诱导率大幅下降,即使有愈伤组织产生,其再分化能力也大幅下降。初步证实了青叶胆带节茎段具分化能力的愈伤组织发生与其腋芽萌发具紧密联系。

在青叶胆的增殖培养中,中间繁殖体的选择至关重要,在分割材料时,应将带顶芽枝条切下作为生根材料转入生根培养基中,而将中部和基部带节茎段作为单独的中间繁殖体继续转入增殖培养基中,这样随着节上休眠芽的萌动,又可从其基部产生愈伤组织,进而分化出丛芽;由于腋芽与丛芽的共同生长,中间繁殖体最终形成微型的、多枝多芽的小灌木丛状结构,繁殖系数可达6.65,实现了高效、快速繁殖的目的。此外,与水半夏[10]、紫背金盘[11]等物种相似,可以利用青叶胆在增殖培养过程中具有的“芽繁芽”现象进行扩繁,从而节省用外植体诱导愈伤组织过程,从面大大提高繁殖效率。

4.2 外源激素对青叶胆体组织培养的影响外源激素的选择对青叶胆愈伤组织诱导、休眠芽萌动和丛芽发生均有较明显影响。在前期的单因素实验中发现,在不添加外源激素的空白MS培养基上未能诱导出愈伤组织,仅少量材料有休眠芽萌动;ZT和2,4-D较适合愈伤组织的诱导,BA和KT则不适宜作为愈伤组织诱导的外源激素;而在丛芽诱导的预实验中则发现BA的效果好于ZT。推测ZT在诱导青叶胆愈伤组织方面活性远较BA高,而在促进丛芽分化方面活性则低于BA。

正交试验结果表明,在愈伤组织诱导方面,ZT具显著效应,与低浓度2,4-D配合使用,愈伤组织出愈率大幅提高,表明ZT和2,4-D之间的协同作用效果远远大于单独作用的效果。实验表明,对于青叶胆愈伤组织诱导最佳培养基配方为MS+ZT0.5 mg/L+2,4-D 0.05 mg/L。在丛芽发生方面,BA具显著效应,尽管和NAA配合使用也得了较为理想的效果,但在培养过程中愈伤组织数量增多、质量下降,丛芽发生数相对减少;本课题组结合珊瑚樱Solanum pseudocapsicum L. 的研究经验[12],选择KT作为丛芽发生和增殖培养基优化的另一个生长调节素。实验结果表明青叶胆丛芽发生与增殖的最佳培养基配方为MS+BA 2.0 mg/L+KT 0.1 mg/L+NAA 1.0 mg/L。

4.3 不同来源材料对青叶胆组织培养的影响青叶胆具有鲜艳的花和显著的腺体,并有一系列机制来保证其异花受粉,花部综合特征表明该植物应为异花授粉,但在其生境片断化后,由于遗传漂变的作用,增大了种群内个体之间近交和自交的概率。在被子植物中,异花授粉向自花授粉的演变是植物进化研究中的一个焦点问题[13]。尽管普遍存在近交或自交衰退,但近交或自交的优势在于繁殖保障。因此,由于各种原因(包括生境片断化)造成缺乏长距离传粉昆虫而限制异交时,缺乏营养繁殖能力的一年生植物更趋向选择近交或自交为主的繁育系统以保证种子的产生和种群的更新[14]。通过繁育系统检测,本课题组发现青叶胆自交、近交座果率和结籽率与自然授粉无显著差异,而与远交有显著差异(P<0.05),这样的结果暗示座果率和结籽率低是青叶胆近交或自交衰退的表现之一。本研究从愈伤组织诱导、丛芽发生和试管苗生根方面对青叶胆自交、近交、远交和自然结实无菌种子苗的再生能力进行了比较研究,结果表明4种来源不同的种子在萌发率和幼苗生长势上无显著差异,离体器官在脱分化、再分化与不定根发生方面亦无显著差异。据此,初步推测青叶胆近交或自交的获益可以补偿与之相伴的适合度损失,其后代植株在生活力和再生能力方面不存在衰退表现。

| [1] | 中国科学院中国植物志编辑委员会. 中国植物志 (62卷) [M]. 北京: 科学出版社, 1988. |

| [2] | 何仁远, 聂瑞麟. 青叶胆植物中的红白金内酯和青叶胆内脂的结构 [J]. 云南植物研究, 1980, 6(3): 325-328. |

| [3] | 吴征镒. 新华本草纲要 (第2册) [M]. 北京: 科学出版社, 1991. |

| [4] | 杜光明, 李国源. 青叶胆治疗急性病毒性肝炎422例疗效观察 [J]. 云南中医杂志, 1981(3): 35-37. |

| [5] | 程淑敏, 周干南. 青叶胆胶囊治疗急性肠炎120例报告 [J]. 中药材, 1990, 13(8): 37. |

| [6] | 杨永红, 杨林福, 范 建, 等. 青叶胆可持续利用策略研究 [J]. 中国民族民间医药杂志, 2003, 61: 107-109. |

| [7] | Young A G, Brown A H D. Comparison population structure of the rare woodland shrub Daviesia suaveolens and its common congener D. mimosoides [J]. Conser Biol, 1996, 10: 1220-1228. |

| [8] | Frankham R, Ballou J D, Briscoe D A. Introduction to Conservation Genetics [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2002: 121-136. |

| [9] | 黄衡宇. 药用植物青叶胆的组织培养 [J]. 中草药, 2005, 36(2): 261-265. |

| [10] | 丁 伟, 张立红, 潘晟昊, 等. 水半夏组培快繁体系的建立 [J]. 中草药, 2011, 42(3): 585-588. |

| [11] | 黄衡宇, 王美蓉. 紫背金盘愈伤组织诱导与再生体系的建立 [J]. 中草药, 2014, 45(9): 1313-1318. |

| [12] | 李 鹂, 龙 华, 高 洁, 等. 珊瑚樱丛芽高效诱导体系及植株再生研究 [J]. 中草药, 2015, 46(9): 1360-1367. |

| [13] | Fausto J J A, Eckhart V M, Geber M A. Reproductive assurance and the evolutionary ecology of self-pollination in Clarkia xartiana (Onagraceae) [J]. Am J Bot, 2001, 88: 1794-1800. |

| [14] | Wyatt R. Ecology and evolution of self-pollination in Arenaria uniflora (Caryophyllaceae) [J]. J Ecol, 1986, 74: 403-418. |

2016, Vol. 47

2016, Vol. 47