2. 天津国际生物医药联合研究院 中药新药研发中心, 天津 300457

2. Research and Development Center of TCM, Tianjin International Joint Academy of Biotechnology and Medicine, Tianjin 300457, China

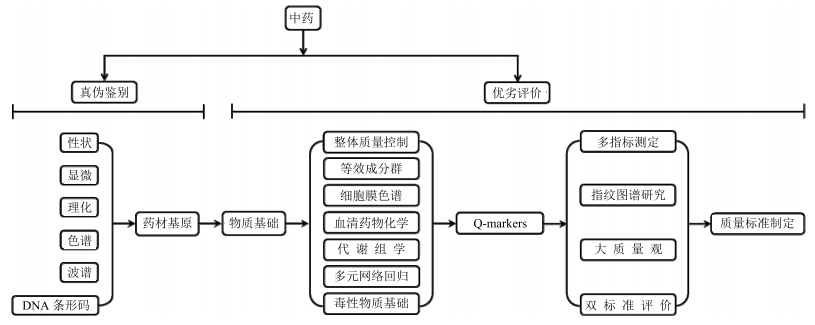

中药的真假优劣直接影响临床用药的安全性和有效性[1-3],其质量控制和评价是中药现代化发展的关键科学问题[4-5]。现行中药质量控制的基本模式是参照化学药品质量控制方法建立的[6]。然而,中药成分十分复杂、药理作用广泛、大部分药效物质基础尚不清楚、大部分作用机制尚不明确[7],简单照搬化学药品的质量控制模式的局限性日益凸显。因此,如何建立既符合中药特点,又能为国际医药界所认可的质量标准体系,是当前中药现代化、国际化进程中亟待解决的难题[8],也是国内外中药研究者的研究重点。近年来,一些新思路、新方法的提出,极大地推动了中药质量控制研究的发展,如肖小河教授提出的“大质量观”中药质量控制方法[9]、刘昌孝院士提出的中药质量标志物(Q-markers)的新概念[10]。本文从“药材基原-物质基础-Q-markers-质控方法”4个层次探讨中药质量控制模式,如图 1所示。

|

图 1 基于“药材基原-物质基础-Q-markers-质控方法”层级递进的中药质量标准研究模式 Fig.1 Pattern of hierarchical progression for quality standard of CMM based on "herbal origin-material basis-Q-markers-quality control method" |

1 药材基原真伪鉴别技术

中药质量评价主要包含药材的真伪鉴别和优劣评价[6]。我国中药品种繁多、基原丰富,存在大量同名异物、同物异名等现象,更有不法商人,以次充好,以假乱真,致使中药品种不清、入药不当,进而演变为质量问题,严重影响中医临床用药的有效性和安全性[11]。目前,主要采用性状、显微、理化方法鉴别药材的真伪[12],鉴别依据多基于分类群的性状特征分析[13],存在一定的局限性。近年来,随着现代科学技术的发展,色谱、波谱、分子生物学技术及多维联用技术不断渗透到中药鉴定领域[14],特别是DNA条形码(DNA barcoding)技术的引入,正在推动分类学的“文艺复兴”[15]。该技术是2003年由加拿大Guelph大学Hebert首次提出[16],即利用基因组中一段公认的标准短序列鉴定物种的分子诊断新技术。通过筛选、确定通用条形码,建立条形码数据库和鉴定平台,通过生物信息学方法比对DNA数据,进行物种鉴定。在中药DNA条形码研究领域,我国学者陈士林[17]构建以ITS2(internal transcribed spacer,ITS2)为主体序列,pabA-trnH为辅助序列的植物类中药鉴定体系和以COI(cytochrome C oxidase subunit I)为主,ITS2为辅的动物类中药鉴定体系。该方法被《中国药典》2015年版一部收载,并应用于乌梢蛇和蕲蛇的鉴别[18]。

2 物质基础研究技术药材的真伪鉴别,不足以全面评价药材的质量,对于已确认正品的药材,必须引入量化数据,才能进行优劣评价,实现质量控制[6, 14]。然而,中药成分复杂、作用广泛,成分间相互影响,整体药效不是单一成分药效的简单加合,而是成分间多维度、多层次的非线性协同作用的结果[19]。由此可见,中药质量控制的关键是质控指标的选择,而质控指标选择的科学性和合理性又在很大程度上依赖于药效物质基础研究的全面性和准确性[20]。目前,中药药效物质基础研究主要参照化学药品的方法,基于“活性导向分离/高通量筛选”,将中药整体逐渐拆分成单一组分或成分进行研究,割裂了中药中各成分间的关联性,不仅无法体现中药的作用特点,甚至还会出现“成分越明确、药效越微弱”的现象。因此,基于正品药材,深入研究物质基础,是开展Q-markers辨析研究的前提和基础。例如,笔者构建了基于“浓度-梯度定向剔除技术”的甘草化学物质基础研究方法,系统阐明了甘草中的化学成分[21];基于核磁共振技术阐明了丹红注射液中氨基酸、单糖、酚酸等成分[22]。

3 Q-markers辨析技术 3.1 基于中药整体质量控制标准体系Q-markers辨析技术中药初期质量标准体系主要是参考化学药物的质控模式,孤立地构建单一指标成分的定性、定量标准[23],无法全面控制中药的质量。果德安等[23]认为多成分与多靶点起效的中药需要更加完善整体质量标准体系,并基于多年中药国际质量标准体系研究工作,提出中药整体质量控制标准体系。强调基于中医理论指导下的全面药效物质基础研究是中药质量标准体系构建的基石,认为目前需基于中医理论指导,认识和辨析中药的主要药效成分,制定科学实用的质量标准。Da等[24]以多糖类成分作为指标成分研究赤芝和紫芝,结果表明2种灵芝的多糖量相当,而以药效成分三萜类成分作为指标成分研究时,发现赤芝中含有灵芝三萜酸、灵芝三萜烯酸、灵芝酸等成分,而紫芝中几乎检测不到,因此建议采用三萜类成分甄别赤芝和紫芝。

3.2 基于等效成分群Q-markers辨析技术当前,中药质量控制存在“指标成分选不准、含量范围定不准、量效关联不强”等问题,制约中药质量控制与评价研究的发展。杨华等[19]基于“成分-药效-质量”3要素,提出以等效成分群(bioactive equivalent combinatorial components,BECCs)为标示量的中药质量控制体系。认为中药质量控制应该“围绕药效、找准成分”,选取全方/药材发挥等同药效的化学成分群作为药效成分标示量,构建以成分为中心、药效为重心、质量为核心的中药质量控制体系,实现中药化学成分清楚、药效物质明确、质量稳定可控。Liu等[25]基于该策略,从复方丹参方中发现一个由18个成分组成、比例明确、量清楚的成分群,该成分群在细胞模型和大鼠心肌梗死模型均获得与全方相当的药效,作为复方丹参方的有效成分群,用于复方丹参方的质量控制。

3.3 基于细胞膜色谱Q-markers辨析技术常规指标成分测定和指纹图谱研究多基于液相色谱分离技术,然而液相色谱方法的峰容量十分有限,色谱指纹图谱不可能反映出中药的全部化学信息,很难表征药效组分或药效组分群信息[26]。He等[27]提出一种仿生亲合的细胞膜色谱法(cell membrane chromatography,CMC),将活性组织细胞膜固定在特定的载体表面,制备成细胞膜固定相(cell membrane stationary phase,CMSP),用液相色谱的方法研究药物或化合物与固定相上细胞膜及膜受体的相互作用。CMC法基于色谱技术,在体外模拟配体与细胞膜受体相互作用过程,实现仪器化和自动化,不仅为研究膜受体与配体相互作用提供了检测方法,同时为中药复杂体系目标成分的筛选提供了技术手段[28],通过测定活性成分的量实现中药质量控制。李洪玲等[29]通过CMC模型筛选心康平的活性成分,采用薄层法鉴别三七皂苷R1和人参皂苷Rg1、Re和Rb1,采用HPLC测定丹参酮ⅡA和藁本内酯,证实该方法可全面、有效地控制心康平原料药及其制剂的质量。

3.4 基于血清药物化学Q-markers辨析技术中药体系复杂、成分众多,并非每种成分都能发挥药效,因此构建一种以药效物质为基础的质量控制模式至关重要[30]。田代真一[31]认为口服给药后,药物成分、活性或次级代谢物最终均会进入血液,并以血液为介质到达靶点,因此只有进入血液的成分才是潜在的药效物质。在此基础上,王喜军[32]进一步提出中药血清药物化学(serum pharmaco-chemistry)概念,以中药口服给药后血清为研究对象,按照传统药物化学研究方法,综合采用多种现代技术,从血清中分离、鉴定移形成分,研究血清移形成分与疗效的相关性,进而阐明体内直接作用物质。同时,王喜军[32]认为采用中药血清药物化学研究方法,确定被国际认可的指标成分,以此为指标,采用HPLC、GC等分析技术,建立标准化的定性、定量方法。该方法基于血中移形成分是潜在的药效物质,不仅可以排除中药中大量无效成分的干扰,而且可以锁定绝大部分药效成分,而据此发现、确定的“指标成分”可反映被人体吸收并发挥药效作用的物质,能更准确地评价中药的质量[33]。王喜军等[34]采用血清药物化学方法,检测口服枳术丸后大鼠血清移形成分,结果在大鼠血清中检测到13个化合物,包括6个原型成分和7个代谢产物;证实柚皮苷、橙皮苷、新橙皮苷为枳术丸的主要入血成分,推测这些成分可能为枳术丸的体内主要直接作用物质;进一步构建柚皮苷、橙皮苷的定量测定方法,实现枳术丸中主要有效成分的同时检出及定量测定,提高指标成分与药物质量的相关性,实现了指标成分测定反映中成药内在质量的目的。

3.5 基于代谢组学Q-markers辨析技术中药的质量取决于中药中所含化学成分[35],中药化学成分的实质就是药用植物多种代谢产物的集合[36],是药用植物生长过程中重要的营养物质[37],其组成、量、存在状态等受产地、气候、采收季节及后处理等多方面因素的影响[36]。代谢产物(metabolites)是细胞调节过程的终产物,其水平可以反映生物体对基因或环境改变的最终应答[38],因此,采用代谢组学(metabolomics)技术系统研究中药中整体代谢物组(化学成分群),可全面反映中药的内在质量[37]。Jiang等[39]基于1H-NMR和多变量分析技术,采用代谢组学的方法研究18批商品化厚朴药材的提取物,从众多化学成分(厚朴代谢产物)中证实和厚朴酚与厚朴酚是区分不同批次厚朴样品的主要成分,并采用HPLC方法测定不同批次样品中和厚朴酚与厚朴酚的量,深入评价商品厚朴药材的质量。

3.6 基于多元网络回归Q-markers辨析技术针对目前中药质量标准所选指标成分与中药有效性和安全性关联度不强的科学问题[40],本课题组在前期工作基础上,构建多元网络回归辨析技术(multi-dimensional network regression discrimination technique),筛选Q-markers,用于中药质量控制研究。

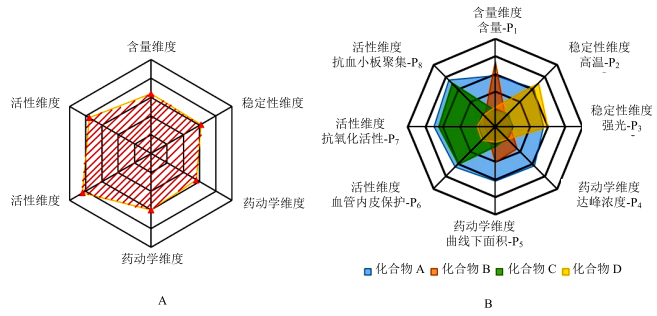

本课题组基于“药代动力学属性-活性-稳定性-含量”提出多元网络回归中药Q-markers辨析技术。如图 2-A所示,本方法基于中药各化合物的药动学属性、活性、稳定性和量,从多个“维度”综合评价中药中各化学成分,辨析、筛选出最优的Q-markers。以化合物各维度得分连线所得的面积(多元网络回归面积)及各维度得分均一度(变异系数)作为Q-markers的选择依据。化合物的回归面积越大、各维度得分均一性越好,即量高、稳定性好、活性强、药动学属性好,表明该成分对中药的综合贡献越大,为首选的Q-markers;反之,化合物的回归面积越小或均一性越差,说明该成分的综合贡献越小,应作为备选Q-markers或者不选。该方法已用于丹红注射液抗氧化活性组分的评价[41],并进一步用于丹红注射液质量标准的研究,如图 2-B所示。所建方法科学严谨、全面合理,符合中药特点,可用于中药质量控制研究。

|

图 2 多元网络回归中药Q-markers辨析技术(A)和丹红注射液多元网络回归分析(B) Fig.2 Q-markers analysis technology of CMM based on multiple network regression (A) and multiple network regression analysis of Danhong Injection (B) |

3.7 基于毒性物质基础Q-markers辨析技术

有毒中药因其独特的疗效,广泛应用于中医临床治疗,尤对临床重症和疑难杂病,常可达到“起沉病、愈顽疾”的效果[42]。近年来,由于辨证失宜、用药不当,造成中药不良反应事件频发,引起国内外对中药安全性的疑虑,严重影响中药的发展,阻碍中药的国际化进程。有毒中药所含毒性成分的类型和量是决定其毒性的关键因素[43]。因此,正确认识中药的毒性物质基础,明确毒性成分,制定合理的限量范围,对合理使用有毒中药具有重大意义。程源等[44]基于高内涵筛选技术(high content screening,HCS),采用HepG2人肝癌细胞,进行诃子水提物(沉淀)和醇提物(上清液)的细胞毒性实验。结果表明,诃子上清液具有较强的毒性,证实HCS技术可作为一种快速、高效、通量化的细胞毒性检测方法应用中药毒性成分筛选。

4 质控方法研究技术 4.1 基于多指标成分测定的中药质量控制方法中药药效发挥是由多个成分共同作用的结果,任何单一成分都无法全面表征中药的质量,多指标成分检测分析已成为中药质量控制的发展方向[45]。如Zhang等[46]采用UPLC-DAD-MS/MS法鉴定4种血府逐瘀制剂中28个成分,并同时测定其中12个主要成分,结果表明,不同血府逐瘀汤剂型中各成分的量差异较大,为血府逐瘀汤不同制剂的质量控制研究提供依据。

为进一步推进多指标成分测定法在中药质量控制中的研究,克服目前中药化学对照品分离难度大、分离成本高等问题,王智民等[47]构建一测多评(quantitative analysis of multi-components by single-marker,QAMS)中药质量评价模式,通过测定一个易得、廉价、有效的成分,实现多成分(对照品难以获得或价格十分昂贵)同时测定。该方法一经提出,立即得到业内学者的认可,并广泛用于中药质量控制研究[7]。Xiong等[48]基于UPLC-DAD-MS/MS技术,采用一测多评法测定复方丹参滴丸中16个主要成分,经系统方法学验证,与外标法测定结果比较,结果一致,证实所建方法可用于丹参滴丸质量控制研究。

4.2 基于指纹图谱中药质量控制方法 4.2.1 中药指纹图谱基于指标成分测定的中药质量控制,只控制中药中某组分,忽略中药中多种成分、多种机制的协同作用,难以全面衡量中药的疗效和质量[49-50]。由此推动了化学成分指纹图谱在中药定量分析中的应用和发展[50]。中药指纹图谱(fingerprints of Chinese materia medica)系指中药经适当处理后,采用一定的分析手段,得到能够标示该中药特性的共有峰的图谱[51]。因其具有“整体性”和“模糊性”基本属性,被广泛用于评价中药质量的均一性和稳定性[52]。Sharma等[53]构建UPLC指纹图谱法和多成分定量分析法用于“Hyangsapyeongwisan”(HSPWS)的质量一致性评价。经系统方法学验证,证实该方法可用于HSPWS不同剂型的质量评价。

4.2.2 多元多维定量指纹图谱由于中药成分纷繁复杂、理化性质差异较大,单一检测技术测定指纹图谱的方法难以准确表达中药的化学组成和含量特征[54]。多元多维指纹图谱采用多元分离方法和多维检测方式,获得中药化学组分全信息谱,从多个侧面表征中药全部组分的量分布情况,进而反映中药的内在质量。孙国祥等[54]采用多元多维定量指纹图谱法,交叉评价防风通圣丸的质量,结果表明所建4种多元多维指纹图谱能全面检测中药中各类化学成分的分布情况,可为中药质量控制提供一种简便、实用的方法。

4.2.3 中药谱效关系中药指纹图谱仅反映中药中的化学信息,没有与中药药效建立联系,所检测的特征指纹可能不包含中药的有效成分,不能直接体现中药药理活性信息[5, 55-56]。李戎等[57]提出中药谱效关系学,即将中药指纹图谱中化学成分的变化与中药药效相结合。余伯阳等[55]提出“谱效整合指纹谱”,通过离线或在线活性检测方法,将获得的活性信息用数学或计算机编程的方法处理,构建与中药化学成分指纹峰相对应的活性指纹谱,再经过统计分析或计算机处理,将不同的化学与生物学指纹信息整合后所得的综合性评价模式。刘旭等[58]以心肌缺血为模型,研究三七谱效关系,结果表明所建三七药材谱效关系可以客观反映药材的内在质量。

4.3 基于大质量观中药质量控制方法现行基于指标成分测定和指纹图谱研究的中药质量控制模式,难以直接反映中药的谱效关系、量效关系、毒效关系以及中药的安全性和有效性。肖小河等[9]提出“大质量观”的质量控制模式,认为中药质量控制模式应该多元化,不应拘泥于“成分论”,感官评价、生物评价、化学评价均是中药质量控制与评价不可或缺的模式和手段;并指出中药品质与用量应该一体化,用量也是中药的重要标准,用量与质量相互关联,密不可分,量从质变,以质定量。该方法正用于大黄和双黄连注射剂的质量标准示范性研究[9]。

4.4 基于双标准质量评价体系中药质量控制方法本课题组基于“整体活性评价”和“指标成分测定”,构建双标准质量评价体系(dual-standard quality assessment system)。以整体活性评价中药的药效,以指标成分测定控制中药的质量。Liu等[59]以总抗氧化活性作为整体活性评价指标,检测10批丹红注射液的抗氧化能力;以血中暴露、有抗氧化活性的成分作为关键性指标(key markers),血中未暴露和/或活性弱的成分为一般性指标(general markers)进行成分测定。通过活性和指标成分量的双标准综合评价丹红注射液的质量。

5 结语与展望中药质量是阻碍中药现代化、国际化的瓶颈之一,同时,也是实现中药现代化、国际化的钥匙。中药有别于化学药和生物制品,简单地化学或生物评价模式均无法全面反映中药的复杂性和整体性。多学科交叉综合评价模式势必会成为中药独特的质量评价方法。以药材基原为基础、物质基础研究为支撑、Q-markers辨析为核心、质控方法为手段,构建符合中药特色的质量控制标准,可成为未来中药质量控制新模式。随着中药质量研究的深入、中药质量标准的日益完善,在不久的将来,一种既符合中药特点又能为国际社会接受的中药质量标准体系势必会打破当前中药质量体系的瓶颈,并引领中国主导中药质量标准的制定。

| [1] | 范刚, 罗尚华, 李艳, 等. 基于1H-NMR代谢组学技术的中药质量评价[J]. 世界科学技术-中医药现代化 , 2013, 15 (9) :1862–1870. |

| [2] | 解思友, 张贵君. 中药的质量标准与中药安全性[J]. 药物评价研究 , 2013, 36 (4) :245–248. |

| [3] | 张海珠, 肖小河, 王伽伯, 等. 中药质量评控的第一要义:效应当量一致性[J]. 中草药 , 2015, 46 (11) :1571–1575. |

| [4] | 季申, 王柯, 胡青, 等. 基于有效性和安全性相关的中药质量控制方法的建立[J]. 世界科学技术-中医药现代化 , 2014, 16 (3) :502–505. |

| [5] | 姜东京, 杜伟锋, 蔡宝昌. 中药谱效关系在中药质量控制方面的应用[J]. 中华中医药杂志 , 2015, 30 (11) :3811–3814. |

| [6] | 陶燕蓉, 陈曦. 中药质量评价技术的国内外研究现状及分析[J]. 中药与临床 , 2011, 2 (2) :59–62. |

| [7] | 陆兔林, 石上梅, 蔡宝昌, 等. 基于一测多评的中药多成分定量研究进展[J]. 中草药 , 2012, 43 (12) :2525–2529. |

| [8] | 赵超, 李会军, 陈君, 等. 中药复杂成分解析与质量评价的研究进展[J]. 中国药科大学学报 , 2012, 43 (3) :283–288. |

| [9] | 肖小河, 金城, 鄢丹, 等. 中药大质量观及实践[J]. 中草药 , 2010, 41 (4) :505–508. |

| [10] | 刘昌孝, 陈士林, 肖小河, 等. 中药质量标志物(Q-Marker):中药产品质量控制的新概念[J]. 中草药 , 2016, 47 (9) :1443–1457. |

| [11] | 王贤英. 中药质量标准研究趋势[J]. 重庆中草药研究 , 2014 (1) :31–36. |

| [12] | 鲍盛苏, 刘冠男. 浅谈中药质量标准体系[J]. 企业导报 , 2012 (15) :273. |

| [13] | 陈士林, 庞晓慧, 姚辉, 等. 中药DNA条形码鉴定体系及研究方向[J]. 世界科学技术-中医药现代化 , 2011, 13 (5) :747–754. |

| [14] | 刘华钢, 雷欣潮, 刘进修, 等. 中药质量标准的研究进展[J]. 广西科学院学报 , 2011, 27 (1) :44–48. |

| [15] | Miller S E. DNA barcoding and the renaissance of taxonomy[J]. Proc Natl Acad Sci USA , 2007, 104 (12) :4775–4776. DOI:10.1073/pnas.0700466104 |

| [16] | Hebert P D, Cywinska A, Ball S L, et al. Biological identifications through DNA barcodes[J]. Proc Biol Sci , 2003, 270 (1512) :313–321. DOI:10.1098/rspb.2002.2218 |

| [17] | Chen S, Pang X, Song J, et al. A renaissance in herbal medicine identification:from morphology to DNA[J]. Biotechnol Adv , 2014, 32 (7) :1237–1244. DOI:10.1016/j.biotechadv.2014.07.004 |

| [18] | 中国药典[S].一部. 2015. |

| [19] | 杨华, 齐炼文, 李会军, 等. 以"等效成分群"为标示量的中药质量控制体系的构建[J]. 世界科学技术-中医药现代化 , 2014, 16 (3) :510–513. |

| [20] | 乔善义. 中药质量控制思路与方法管见[J]. 国际药学研究杂志 , 2012, 39 (6) :441–444. |

| [21] | Jiang Z, Wang Y, Zhu Y, et al. Dose-dependent targeted knockout methodology combined with deep structure elucidation strategies for Chinese licorice chemical profiling[J]. J Pharm Biomed Anal , 2015, 115 :130–137. DOI:10.1016/j.jpba.2015.06.020 |

| [22] | Jiang M M, Jiao Y J, Wang Y F, et al. Quantitative profiling of polar metabolites in hebal medicine injections for multivariate statisical evalution based on independence principal component analysis[J]. PLoS One , 2014, 9 (8) . |

| [23] | 吴婉莹, 果德安. 中药整体质量控制标准体系构建的思路与方法[J]. 中国中药杂志 , 2014, 39 (3) :351–356. |

| [24] | Da J, Wu W Y, Hou J J, et al. Comparison of two officinal Chinese pharmacopoeia species of Ganoderma based on chemical research with multiple technologies and chemometrics analysis[J]. J Chromatogr A , 2012, 1222 (2) :59–70. |

| [25] | Liu P, Yang H, Long F, et al. Bioactive equivalence of combinatorial components identified in screening of an herbal medicine[J]. Pharm Res , 2014, 31 (7) :1788–1800. DOI:10.1007/s11095-013-1283-1 |

| [26] | 侯晓芳, 王嗣岑, 张涛, 等. 细胞膜色谱法应用于中药质量控制的思考[J]. 世界科学技术-中医药现代化 , 2014, 16 (3) :526–528. |

| [27] | He L, Yang G, Geng X. Enzymatic activity and chromatographic characteristics of the cell membrane immobilized on silica surface[J]. Chin Sci Bull , 1999, 44 (9) :826–831. DOI:10.1007/BF02885029 |

| [28] | He L C, Wang S C, Yang G D, et al. Progress in cell membrane chromatography[J]. Drug Discov Ther , 2007, 1 (2) :104–107. |

| [29] | 李洪玲, 杨广德, 贺浪冲. 心康平原料药的鉴别和含量测定[J]. 药物分析杂志 , 2001, 21 (5) :348–351. |

| [30] | 刘辉, 李艳. 中药效应物质基础和质量控制研究的思路与方法[J]. 世界最新医学信息文摘 , 2015, 15 (44) :41. |

| [31] | 田代真一. "血清药理学"と"血清药化学"[J]. 现代东洋医学 , 1992, 13 (1) :113–117. |

| [32] | 王喜军. 中药及中药复方的血清药物化学研究[J]. 世界科学技术-中医药现代化 , 2002, 4 (2) :1–4. |

| [33] | 李骏飞, 李清林. 血清药物化学在中药质量控制领域中的研究进展[J]. 中国医学创新 , 2015, 12 (26) :145–147. |

| [34] | 王喜军, 陈曦, 杨舸, 等. 枳术丸口服给药后血中移行成分分析及其定量研究[J]. 世界科学技术-中医药现代化 , 2007, 9 (2) :54–57. |

| [35] | 于牡丹, 肖云峰, 王玉华. 代谢组学在中药复方研究中的应用进展[J]. 中南药学 , 2016, 14 (2) :182–185. |

| [36] | 谭小燕, 王毅, 黄静. 代谢组学在中药质量与药效研究中的应用[J]. 中国现代中药 , 2013, 15 (12) :1054–1058. |

| [37] | 范刚, 罗尚华, 李艳, 等. 基于1H-NMR代谢组学技术的中药质量评价[J]. 世界科学技术-中医药现代化 , 2013, 15 (9) :1862–1870. |

| [38] | Fiehn O. Metabolomics-the link between genotypes and phenotypes[J]. Plant Mol Biol , 2002, 48 (1/2) :155–171. DOI:10.1023/A:1013713905833 |

| [39] | Jiang Y, Vaysse J, Gilard V, et al. Quality assessment of commercial Magnoliae Officinalis Cortex by 1H-NMR-based metabolomics and HPLC methods[J]. Phytochem Anal , 2012, 23 (4) :387–395. DOI:10.1002/pca.v23.4 |

| [40] | 辛敏通, 李铮, 郭洪祝, 等. 对中药质量标准研究现状和发展的思考[J]. 中国新药杂志 , 2012, 21 (7) :710–713. |

| [41] | Wang Y, Jiang Z, Yang F, et al. Establishment of a ternary network system for evaluating the antioxidant fraction of Danhong injection[J]. Biomed Chromatogr , 2016, 30 (10) :1666–1675. DOI:10.1002/bmc.v30.10 |

| [42] | 陆艳, 谢彤, 李桓, 等. 从中药复方配伍减毒的物质基础探讨"异类相制"理论的研究思路[J]. 南京中医药大学学报 , 2016, 32 (1) :97–100. |

| [43] | 钟保恒. 中药毒性物质基础研究进展[J]. 中国民族民间医药 , 2012 (20) :39–41. |

| [44] | 程源, 王志斌, 金家金, 等. 以诃子为研究对象建立高内涵肝毒性分析方法与验证[J]. 中华中医药杂志 , 2016, 31 (3) :1077–1080. |

| [45] | 吴春艳, 耿姝, 伊晓娇, 等. 中药质量分析与评价的研究进展[J]. 理化检验:化学分册 , 2015, 51 (7) :1035–1042. |

| [46] | Zhang L, Zhu L, Wang Y, et al. Characterization and quantification of major constituents of Xue Fu Zhu Yu by UPLC-DAD-MS/MS[J]. J Pharm Biomed Anal , 2012, 62 :203–209. DOI:10.1016/j.jpba.2011.12.026 |

| [47] | 王智民, 高慧敏, 付雪涛, 等. "一测多评"法中药质量评价模式方法学研究[J]. 中国中药杂志 , 2006, 31 (23) :1925–1928. |

| [48] | Xiong W, Yan R, Liu Y, et al. Establishment and validation of quantitative analysis of multi-components by single-marker for quality assessment of compound danshen preparations[J]. Acta Chromatogr , 2014, 26 (4) :695–710. DOI:10.1556/AChrom.26.2014.4.11 |

| [49] | 李强, 杜思邈, 张忠亮, 等. 中药指纹图谱技术进展及未来发展方向展望[J]. 中草药 , 2013, 44 (22) :3095–3104. |

| [50] | 张宏, 夏伟, 张磊, 等. 中药应以临床功效为导向进行质量标准研究[J]. 中华中医药杂志 , 2014, 29 (12) :3686–3688. |

| [51] | 国家药品监督管理局. 中药注射剂指纹图谱研究的技术要求(暂行)[J]. 中成药 , 2000, 22 (10) :671–675. |

| [52] | 梁逸曾, 易伦朝, 黄熙, 等. 中药分析新思路及其质量控制[J]. 分析测试学报 , 2014, 33 (2) :119–126. |

| [53] | Sharma D K, Kim S G, Lamichhane R, et al. Development of UPLC fingerprint with multi-component quantitative analysis for quality consistency evaluation of herbal medicine "Hyangsapyeongwisan"[J]. J Chromatogr Sci , 2016, 54 (4) :536–546. DOI:10.1093/chromsci/bmv182 |

| [54] | 孙国祥, 吴玉, 孟令新, 等. 多元多维定量指纹图谱交叉评价防风通圣丸[J]. 中南药学 , 2014, 12 (3) :193–198. |

| [55] | 戚进, 余伯阳. 中药质量评价新模式--"谱效整合指纹谱"研究进展[J]. 中国天然药物 , 2010, 8 (3) :171–176. |

| [56] | 华小黎, 王新桂. 指纹图谱与谱-效关联技术在中药质量评价中的应用与研究[J]. 内蒙古中医药 , 2014 (30) :127–128. |

| [57] | 李戎, 闫智勇, 李文军, 等. 创建中药谱效关系学[J]. 中医教育 , 2002, 21 (2) :62. |

| [58] | 刘旭, 李晓, 崔晓博, 等. 基于谱效关系表达的中药三七药效物质筛选研究[J]. 中国药师 , 2016, 19 (2) :205–209. |

| [59] | Liu H T, Wang Y F, Olaleye O, et al. Characterization of in vivo antioxidant constituents and dual-standard quality assessment of Danhong Injection[J]. Biomed Chromatogr , 2013, 27 (5) :655–663. DOI:10.1002/bmc.v27.5 |

2016, Vol. 47

2016, Vol. 47