2. 云南中医学院 中药材优良种苗繁育工程研究中心, 云南 昆明 650500

2. Engineering Research Center for Reproducing Fine Varieties of Chinese Medicinal Plants, Yunnan University of Traditional Chinese Medicine, Kunming 650500, China

珊瑚樱Solanum pseudo-capsicum L. 为茄科(Solanaceae)茄属Solanum L. 直立分枝多年生常绿小灌木,高达2 m,又名珊瑚豆、四季果、玉珊瑚和野海椒等[ 1 ]。珊瑚樱原产美洲和亚洲热带地区,我国有栽培,有时归化为野生种,在四川、云南、广东、广西多见于田边、路旁、丛林中或水沟边,海拔1 350~2 800 m地区比较常见,600 m地区也有分布[ 2 ]。

珊瑚樱为药用、观赏两用植物,地上部分有毒,人畜误食会引起头晕、恶心、思睡、剧烈腹痛、瞳孔散大等中毒症状,但其根味咸微苦可供药用,具有活血止痛的功效,主治腰肌劳损、闪挫扭伤等[ 3 ];有文献报道[ 4 ]指出,珊瑚樱根的主要成分为珊瑚豆胺,对CCl4引起的肝损伤有极强的抑制作用,具显著的保肝功效。

目前国内对珊瑚樱的研究主要是种子萌发[ 5 ]、幼苗生长[ 6 ]、化学成分[ 7 ]及细胞生物学研究[ 8,9 ]。有关组织培养的研究报道较少[ 10,11,12 ],这些报道大多以单一基本培养基和单一外植体为研究对象,缺乏数据和图片支撑其结果,难以进行重复。本研究以珊瑚樱无菌种子苗不同器官为材料,利用现代生物技术通过正交试验筛选出适宜珊瑚樱愈伤组织诱导和丛芽发生的外植体类型、基本培养基类型及激素组合配方,建立了珊瑚樱丛芽高效诱导与繁殖及植株再生体系,为保持珊瑚樱优良品种特性、种苗繁殖提供了科学依据和有效途径,也为其优良品种培育和遗传转化研究奠定了良好基础。

1 材料珊瑚樱浆果于2013年6月采自云南省昆明市云南大学龙泉路小区,标本经云南中医学院钱子刚教授鉴定为珊瑚樱Solanum pseudo-capsicum L.。

2 方法 2.1 无菌苗的获得及外植体的选择选取完全成熟转红的珊瑚樱果实,取出其种子,洗净后用10%洗衣粉溶液(质量分数)浸泡10 min后流水冲洗30 min,置于超净工作台。75%乙醇溶液(体积分数)处理10~15 s,再经0.1%升汞水溶液(质量分数)消毒10 min,最后无菌水冲洗8次,每次不低于3 min。处理后的种子接种于3种不同的空白基本培养基(MS、OM、WPM)中,置于温度控制在(22±1)℃,光照度1 500~2 000 lx,光照时间6 h/d的培养室内。培养45 d左右,待无菌种子苗长至6~7 cm时,取其茎尖、带芽茎段和叶片为外植体。

2.2 培养基基本培养基为MS、OM和WPM[ 13 ],蔗糖2%(MS培养基蔗糖添加量为3%),琼脂0.46%,培养基pH值5.8~6.0。3种植物激素6-BA、NAA和KT的母液质量浓度均为0.1 mg/mL。培养基在121 ℃灭菌22 min。

2.2.1 愈伤组织诱导培养基采用L9(34) 正交试验,以培养基(A)、外植体(B)、6-BA(C)和NAA(D)质量浓度为考察因素,见表 1。30 d后统计愈伤组织诱导率和丛芽发生率。

| 表 1 珊瑚樱愈伤组织诱导L9(34) 正交试验设计与结果 Table 1 L9(34) Orthogonal test design and results for callus induction in S. pseudo-capsicum |

选择WPM为基本培养基,根据单因素预实验结果,添加不同质量浓度的6-BA(A)、NAA(B)、KT(C),采用L9(34) 正交试验,考察不同激素组合对珊瑚樱丛芽增殖的影响,结果见表 2。统计30 d后继代培养时的增殖系数。

| 表 2 珊瑚樱丛芽增殖L9(34) 正交试验设计与结果 Table 2 L9(34) Orthogonal test design and results of adventitious shoots proliferation in S. pseudo-capsicum |

扦插预试验结果表明,使用NAA效果优于其他植物激素或组合,故本实验以1/2 WPM为基本培养基,采用单因子NAA不同质量浓度进行瓶苗生根试验。丛芽增殖培养30 d后,选取长势健壮、6~7 cm高的新芽,修剪成3~4 cm长的单苗转入生根培养基中,30 d后统计生根率。

2.3 培养条件培养室温度控制在(22±1)℃,光照强度1 500~2 000 lx,光照时间10 h/d。每隔7 d记录不同处理的生长状况。

2.4 炼苗移栽生根培养30 d苗壮根粗时,去掉培养瓶的封口膜,置于自然光下,5 d后取出生根苗,小心洗尽残余培养基后转种到经0.1%甲醛消毒的细河沙中,在温室中保温保湿培养25 d(温度20~25 ℃,湿度70%)后即可转入户外种植。

2.5 统计指标所得数据采用Excel和SPSS 19.0软件处理分析。愈伤组织诱导率=产生愈伤组织的外植体数/接种外植体总数;丛芽发生率=产生丛芽愈伤组织数/愈伤组织总数;丛芽增殖系数=增殖后的有效丛芽总数/起始接种总数;生根率=产生不定根的单苗数/接种单苗总数。

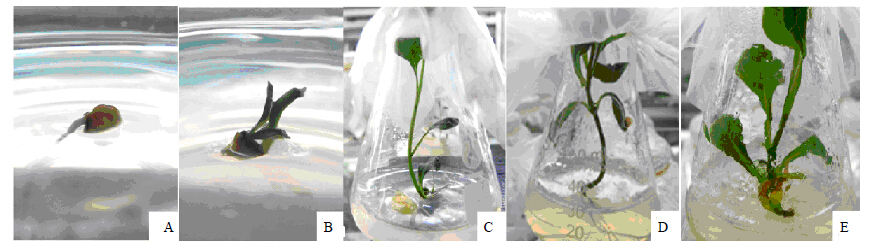

3 结果与分析 3.1 无菌种子苗的获得将消毒后的种子接种在不同基本培养基中基本都能萌发,其萌发率及生长势在3种培养基间无显著性差异。接种5 d后胚根开始出现(图 1-A),14 d后胚芽出现(图 1-B)并迅速生长,至45 d时,种子苗已高6~7 cm(图 1-C、D、E)。此时,取茎尖、带芽茎段及叶片进行愈伤组织诱导。

|

A-种子在WPM中5 d后出现胚根 B-种子在WPM中14 d后出现胚芽 C-在MS中生长45 d的种子苗 D-在OM中生长45 d的种子苗 E-在WPM中生长45 d的种子苗 A-radicle on WPM medium after 5 d B-germ on WPM medium after 14 d C-seeding on MS medium after 45 d D-seeding on OM medium after 45 d E-seeding on WPM after 45 d 图 1 珊瑚樱种子萌发及生长情况Fig. 1 Seeds germination and growth of S. pseudo-capsicum |

将茎尖、带芽茎段和叶片接入愈伤组织诱导培养基7 d后,培养基中开始有愈伤组织出现,10 d后愈伤组织分化出大量丛芽,30 d后统计愈伤组织诱导率和丛芽发生率,结果见表 1,极差分析见表 3。

| 表 3 珊瑚樱愈伤组织诱导正交试验2个指标的极差分析 Table 3 Range analysis on two indexes of orthogonal test for callus induction in S. pseudo-capsicum |

从表 1中可以看出,C09试验组即叶片在附加6-BA 0.5 mg/L、NAA 0.01 mg/L的WPM中愈伤组织诱导率和丛芽发生率最高,均为100%。平均值和极差分析结果显示(表 3),就愈伤组织诱导率而言,A因素中,K3>K2>K1,表明WPM培养基诱导愈伤组织优于OM、MS培养基;B因素中,K3>K2>K1,表明叶片诱导愈伤组织优于茎尖和带芽茎段。由实验分析可知,A3B3C3D1,即叶片+WPM+6-BA 1.0 mg/L+NAA 0.01 mg/L为诱导愈伤组织的最佳组合。此外,RB>RA>RD>RC表明外植体的选择对诱导珊瑚樱愈伤组织影响最大,其次为基本培养基类型,影响最小的为6-BA质量浓度。就丛芽发生率而言,A因素中,K3>K2>K1,表明WPM培养基丛芽发生率比OM、MS培养基效果好;B因素中,K3>K2>K1,表明叶片诱导的愈伤组织丛芽发生率最高。分析可知,A3B3C1D3,即叶片愈伤组织+WPM+6-BA 0.1 mg/L+NAA 0.1 mg/L为丛芽发生的最佳组合。此外,RB>RA>RC>RD表明外植体的选择对于丛芽发生率的影响最大,其次为基本培养基类型,影响程度最小的为NAA质量浓度。

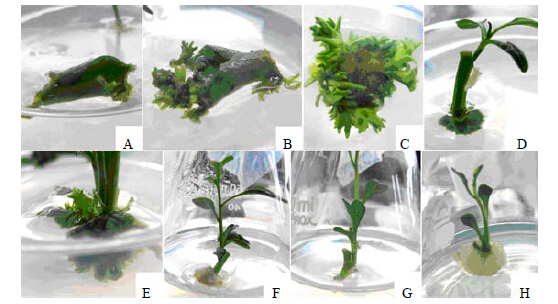

实验中发现,珊瑚樱愈伤组织与丛芽发生在时间上相差很短,将正交试验结果提供的2种培养基组合与C09试验组进行对比,发现3者在愈伤组织诱导率和丛芽发生率上没有显著区别,但从愈伤组织和丛芽发生时间、数量上来看,C09试验组培养效果更明显,故本实验采用C09试验组组合(WPM+6-BA 0.5 mg/L+NAA 0.01 mg/L)作为珊瑚樱愈伤组织诱导及丛芽发生的培养配方。叶片在此配方中培养5 d即脱分化产生浅绿色愈伤组织(图 2-A),10 d后开始分化出绿色不定芽(图 2-B),30 d后分化出大量丛芽(图 2-C)。在与叶诱导相同的培养基中,带芽茎段腋芽萌发后在其基部切口处亦能产生愈伤组织(图 2-D),21 d后可分化出从芽(图 2-E),但愈伤组织诱导率和丛 芽发生率低于叶片外植体;一部分带芽茎段在培养过程中脱分化产生白色愈伤组织,但不会再分化出丛芽(图 2-F);一部分则没有愈伤组织产生,仅生长出腋芽(图 2-G),可以在下一步的扩繁中作为“微扦插”繁殖材料。而茎尖诱导的愈伤组织,虽经调整各种组合皆无丛芽产生(图 2-H)。

|

A-叶片培养5 d后产生绿色愈伤组织 B-叶片培养10 d后其愈伤组织分化出丛芽 C-叶片培养30 d后愈伤组织分化出大量丛芽 D-带芽茎段产生的绿色愈伤组织 E-带芽茎段培养21 d后愈伤组织产生的丛芽 F-带芽茎段诱导的无分化能力的白色愈伤组织 G-仅有腋芽生长的带芽茎段 H-茎尖诱导的无分化能力的白色愈伤组织 A-green callus from leaf after 5 d B-callus from leaf differentiating adventitious shoots after 10 d C-callus from leaf differentiating abundant adventitious shoots after 30 d D-green callus from stem with buds E-callus from stem with buds differentiating adventitious shoots after 21 d F-non-differentiated white callus from stem with buds G-stem with axillary bud growth only H-non-differentiated white callus from stem tip 图 2 珊瑚樱3种外植体在C09试验组中诱导愈伤组织和丛芽发生Fig. 2 Callus and adventitious shoots induction of three explants in S. pseudo-capsicum in C09 group |

将丛芽中的高苗剪去,切割成适当大小接入增殖培养基7 d 后,开始有新芽出现,随后培养基中丛芽大量繁殖,30 d后统计增殖系数,结果见表 2,方差分析见表 4。

| 表 4 珊瑚樱丛芽增殖方差分析结果 Table 4 Variance analysis of adventitious shoots proliferation in S. pseudo-capsicum |

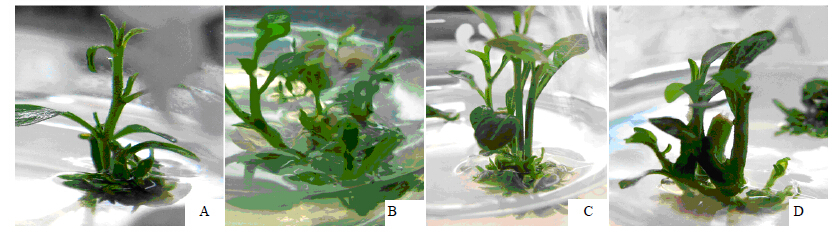

从表 2中可以看出,在WPM中添加激素6-BA 0.5 mg/L、NAA 0.5 mg/L、KT 1.0 mg/L时增殖系数最高,达6.62倍。方差分析(表 4)表明,6-BA质量浓度对丛芽增殖有极显著影响(P<0.01),NAA质量浓度和KT质量浓度则无显著影响,各激素对丛芽增殖的重要性为6-BA>KT>NAA,增殖系数主要受6-BA质量浓度的影响。结合单因素预试验结果,表明丛芽数量随6-BA质量浓度(0.1~0.5 mg/L)的增加而增加,当6-BA浓度高于0.5 mg/L时,丛芽数量减小,增殖系数下降,表明高质量浓度6-BA对丛芽增殖有抑制作用;添加低质量浓度的生长素有利于丛芽的增殖和生长,6-BA质量浓度不变,添加不同质量浓度的NAA对增殖影响很大;而KT则起到促进愈伤组织分化丛芽的作用。从平均值分析可知A1B2C2为最佳组合,珊瑚樱丛芽增殖的适宜培养基为WPM+6-BA 0.5 mg/L+NAA 0.5 mg/L+KT 1.0 mg/L,在此培养基中培养14 d,丛芽生长明显,在部分主芽抽高的同时在基部出现新芽,呈现“芽繁芽”的现象(图 3-A、B);30 d后,丛芽中的部分主芽成苗,而基部愈伤组织分化出大量丛芽(图 3-C)。实验中发现,在分割丛芽继代增殖时,将长高的主苗剪去作为“微扦插”或生根材料,而将每一残留茎段带部分丛芽进行转接,芽的生长和增殖明显优于单独转接丛芽(图 3-D)。

|

A、B-培养14 d后丛芽的增殖与生长 C-培养30 d后,3~4个主芽抽高成苗,而基部产生大量的丛芽 D-带残留茎段丛芽的生长与增殖 A,B-adventitious buds proliferation and growth after cultured for 14 d C-several main buds about 3 or 4 generated in plant after cultured for 30 d and plenty of adventitious shoots produced from the base D-proliferation and growth of adventitious shoots which attached stem 图 3 珊瑚樱丛芽增殖与生长Fig. 3 Proliferation and growth of adventitious shoots in S. pseudo-capsicum |

生根培养30 d后统计不定根的发生率(表 5)。从表 5中可以看出,在1/2 WPM培养基中添加低质量浓度的NAA适合珊瑚樱瓶苗生根,当NAA质量浓度高于0.01 mg/L时,生根率逐渐下降,并在茎基部伴随有白色愈伤组织产生,当NAA质量浓度达0.5 mg/L时,不定根大多发生于愈伤组织。实验结果表明,最适宜生根的培养基为1/2 WPM+NAA 0.01 mg/L,单苗转入7 d 后即有白色不定根出现(图 4-A),30 d后苗生长良好,根长且壮,茎基部无愈伤组织产生(图 4-B、C)。生根苗在室内驯化5 d后移栽至经消毒后的细河沙中培养25 d,成活率达90%以上(图 4-D)。

| 表 5 不同质量浓度NAA对珊瑚樱单苗生根培养的影响 Table 5 Effects of different NAA concentration on rooting of single seedling in S. pseudo-capsicum |

|

A-生根苗转入7 d后产生白色不定根 B-培养30 d后的生根苗 C-瓶底根系 D-移栽苗 A-white adventitious roots were generated after rooting seedling transplanted 7 d later B-rooting plant cultured for 30 d C-bottom roots D-transplanted plantlets 图 4 珊瑚樱瓶苗生根及移栽Fig. 4 Rooting and transplanting of plantlet in S. pseudo-capsicum |

采用植物组培快繁技术可以高效快速地繁殖亲本材料和保存珍贵种质资源,而外植体的选择和中间繁殖体的获得是应用该技术的核心过程,也是整个技术体系能否成功并投入应用的前提和基础。本课题组在前期研究中采用无菌种子小苗胚轴作为外植体,按萌发天数进行取材诱导,发现愈伤组织出愈率较低,仅为34.6%,且质量较差,在下一步的培养中无法诱导丛芽发生,这与高文等[ 14 ]的研究有所不同。本实验采用的茎尖、带芽茎段和叶片3种外植体均可诱导出愈伤组织,但这些来源不同的愈伤组织在随后的生长过程中再分化能力呈现显著性差异。叶片在诱导培养7 d后边缘即出现少量质地紧密、浅绿色、具强烈再分化能力的愈伤组织,在以后的培养中愈伤组织并不快速增殖,而是迅速分化出绿色锥形小丛芽,继而形成具有茎、叶和顶芽的小植株;在丛芽分化过程中,愈伤组织不断进行增殖和分化,重复进行“愈伤组织-丛芽-愈伤组织-丛芽”,即所谓的“芽繁芽”过程。带芽茎段培养7 d后,腋芽开始萌动,14 d后在不同材料基部切口处产生白色疏松和绿色紧密2种不同类型的愈伤组织,白色疏松愈伤组织不断生长但无再分化能力,随着培养时间的延长慢慢褐化死亡;绿色紧密愈伤组织与叶愈伤组织类似,在以后的培养中亦出现“芽繁芽”现象。茎尖则只能诱导出白色疏松愈伤组织,无进一步再分化能力。3种外植体不同的培养结果,推测与材料来源有关,叶片中内源激素水平很低,对外源激素较为敏感,在外源激素刺激下容易脱分化和再分化;茎尖本身就是植物合成生长素的部位,因而在培养中对外源激素不敏感,导致愈伤组织诱导率低,随着进一步的生长,其内源生长素水平积累过高而抑制了愈伤组织的再分化能力;带芽茎段则处于叶片与茎尖之间,其愈伤组织的发生均在腋芽萌动之后,可能说明带芽茎段愈伤组织的发生需要腋芽生长所产生的如内源生长素等物质。此外,研究中发现带芽茎段产生愈伤组织的能力和类型与基因型有关,同一种子萌发长成的材料如果诱导出的愈伤组织是白色疏松型,该材料在以后的“微扦插”繁殖中产生的愈伤组织均为白色疏松型,这一现象支持基因型是影响某些植物再生频率的首要内在因素的观点[ 15,16 ]。

MS培养基含有较高的无机盐与离子浓度,特别是硝酸盐的量较其他培养基为高,已在大量植物,包括部分木本植物中受到广泛应用;WPM培养基无机盐浓度低,适合于多种木本植物的组培快繁;OM培养基比WPM培养基具有更高的氮、磷和谷氨酰胺,在橄榄等木本植物中获得更好的诱导效果[ 13 ]。本实验结果证明低盐离子浓度的WPM培养基更有利于珊瑚樱的离体培养,原因可能是因为高盐离子浓度对某些木本植物的组织培养具有抑制作用,珊瑚樱成年植株高度木质化,易受MS与OM培养基中高盐离子浓度的抑制,这与其他木本植物实验结果一致[ 17 ]。WPM培养基添加有K2SO4,相对没有添加K2SO4的MS与OM培养基来说,它含有更高的硫酸根离子,由此可以推测硫酸根离子可能有利于珊瑚樱离体培养,其对珊瑚樱离体培养的具体影响需进一步研究与探讨。此外,与MS和OM培养基相比,WPM培养基未添加碘离子,碘主要与其他一些微量元素结合,与糖的利用和丛芽生长相关,本实验结果说明碘在珊瑚樱的组织培养中作用不显著,碘的缺乏并不影响珊瑚樱的离体培养。

激素水平也是影响珊瑚樱诱导愈伤组织、丛芽发生及增殖的外在因素之一。本课题组在前期的研究中发现,在不添加激素的空白WPM培养基上未能诱导出愈伤组织,单独使用6-BA同样未获得愈伤组织,NAA单独使用时却出现少量白色疏松型愈伤组织,其质量浓度达0.1 mg/L时又无愈伤组织产生,说明低质量浓度的NAA是珊瑚樱愈伤组织产生的关键因素,这与不同外植体诱导愈伤组织率及其质量存在差异的现象相符合。当以6-BA配合低质量浓度NAA使用时,愈伤组织出愈率明显提高,除茎尖愈伤组织外,带芽茎段和叶片愈伤组织均在短时间内再分化出丛芽,表明6-BA和NAA之间的协同作用效果远远大于单独作用的效果。本实验表明,对于珊瑚樱愈伤组织和丛芽起始诱导最佳激素配比为6-BA 0.5 mg/L+NAA 0.01 mg/L。

对于丛芽增殖来说,仅用6-BA和NAA虽然也获得了较为理想的协同作用效果,但发现尽管愈伤组织较多,然而丛芽数目相对起始培养时下降,丛芽中的主苗瘦弱,愈伤组织白色疏松化明显,经反复试验后选择了KT作为丛芽增殖培养基优化的另一个生长调节素。KT是一种非天然的细胞分裂素,除具有促进细胞分裂的作用外,还具有诱导芽分化和发育的作用。实验结果表明,丛芽增殖的适宜激素配比为6-BA 0.5 mg/L+NAA 0.5 mg/L+KT 1.0 mg/L,30 d后增殖系数可达6.62。研究中还发现,珊瑚樱再生体系中的中间繁殖体除了丛芽以外,带芽茎段也可通过“微扦插”的方式进行繁殖,而且只要是从丛芽中主苗上获得的带芽茎段,在后续的继代增殖培养中有相当比例的材料从其基部又可产生愈伤组织,进而分化出丛芽,二者相加,增殖系数可达9.0以上,实现了高效、快速繁殖的目的。此外,与水半夏[ 18 ]、紫背金盘[ 19 ]等物种相似,珊瑚樱在增殖培养过程中具明显的“芽繁芽”现象,从而节省了用外植体诱导愈伤组织的过程,大大提高了繁殖效率。

瓶苗生根试验表明,珊瑚樱在空白及附加不同质量浓度NAA的1/2 WPM培养基上均可生根,其中附加NAA 0.01 mg/L效果最为理想,生根率达100%,不定根均发生于茎段基部,多且粗壮无愈伤,移栽后成活率较高。珊瑚樱在空白对照中的生根率亦达87.5%,与R04、R05试验组在生根率上有显著差异(P<0.05),推测珊瑚樱在其愈伤组织和丛芽增殖生长过程中可以将一定比例的外源激素积聚为内源激素,培养基中添加稍高质量浓度的生长素反而抑制其不定根的发生。同时在实验中发现选苗和切割转接方式也是影响生根率和移栽成活率的重要因素。用于生根培养的材料应选择丛芽中生长健壮的主苗,从基部1/3处剪断成3~4 cm长的单苗,如用切割的方式则很容易将愈伤组织或丛芽接入培养基中,不能以丛苗为单位进行转接,如此会在生根苗基部出现小丛芽而导致生根率下降或基部出现愈伤组织,多数不定根与愈伤组织相连,无维管束与茎相连,即使不定根生长很好,移栽后也很难成活。

| [1] | 国家中医药管理局《中华本草》编委会. 中华本草(第7卷) [M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1999. |

| [2] | 中国科学院中国植物志编辑委员会. 中国植物志 [M]. 北京: 科学出版社, 1978. |

| [3] | 全国中草药汇编组. 全国中草药汇编 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 1978. |

| [4] | 陈惠芳. 植物活性成分辞典(第三册) [M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2001. |

| [5] | 高 文, 刘保国, 陈红彬. 药剂处理对冬珊瑚种子发芽的影响 [J]. 种子科技, 2004(5): 279-280. |

| [6] | 吴 楚, 何开平, 吴立双. 磷胁迫对冬珊瑚幼苗根系构型与异速生长的影响 [J]. 长江大学学报: 自然科学版, 2010, 12(7): 47-51. |

| [7] | 王基云, 许红平, 王 飞, 等. 宁夏珊瑚樱果实籽油脂肪酸成分分析 [J]. 食品科技, 2009, 34(12): 138-140. |

| [8] | 方昭希. 珊瑚豆果实成熟过程中叶绿体转化为杂色体的研究 [J]. 植物学报, 1995, 37(2): 81-86. |

| [9] | 刘东周, 李 兰. 冬珊瑚的核型分析 [J]. 植物学通报, 1992, 9(3): 50. |

| [10] | 白文力. 冬珊瑚花药培养诱导出单倍体植株 [J]. 河北林业科技, 1992(1): 54-55. |

| [11] | 宗宪春. 珊瑚豆的组织培养 [J]. 牡丹江师范学院学报: 自然科学版, 1999(2): 17. |

| [12] | 高 文, 王少先, 李秀珍. 冬珊瑚胚轴离体培养及植株再生 [J]. 内蒙古农业科技, 2004(4): 21-22. |

| [13] | Ansar A, Touqeer A, Nadeem A A, et al. Effect of different media and growth regulators on in vitro shoot proliferation of Olive cultivar ‘MORAIOLO' [J]. Pak J Bot, 2009, 41(2): 783-795. |

| [14] | 高 文, 王少先, 吴正景. 冬珊瑚胚轴愈伤组织诱导 [J]. 贵州农业科学, 2004, 32(5): 71-73. |

| [15] | Gtowacka K, Jezowski S, Kaczmarek Z. The effects of genotype, inflorescence developmental stage and induction medium on callus induction and plant regeneration in two Miscanthus species [J]. Plant Cell Tissue Org Cult, 2010, 102(1): 79-86. |

| [16] | 刘 琳, 俞 斌, 黄鹏燕, 等. 芒不同基因型愈伤组织诱导及分化的差异 [J]. 植物学报, 2013, 48(2): 192-198. |

| [17] | 姜燕琴, 於 虹, 陈静波. 不同基本培养基对南高丛越橘优选系增殖的影响 [J]. 吉林农业大学学报, 2009, 31(5): 532-537. |

| [18] | 丁 伟, 张立红, 潘晟昊, 等. 水半夏组培快繁体系的建立 [J]. 中草药, 2011, 42(3): 585-588. |

| [19] | 黄衡宇, 王美蓉. 紫背金盘愈伤组织诱导与再生体系的建立 [J]. 中草药, 2014, 45(9): 1313-1318. |

2015, Vol. 46

2015, Vol. 46