维生素B12(vitamin B12,以下简称VB12)又称钴胺素(cobalamin),是一种水溶性维生素,作为一种结构独特的天然产物,对维持人体基本机能特别是对于脑、肾上腺和神经以及DNA的合成和造血功能发挥着重要的作用。植物和动物均不能自身合成VB12,但是一些细菌和古细菌可以完成其生物合成。乳制品、蛋、鱼、肉家禽和贝类是VB12的主要来源食物。VB12发现于20世纪40年代末,1956年通过X射线分析方法,其含咕啉配体的独特结构得到了确定。十几年后,科学家完成了VB12的全合成。VB12的结构确定是利用X射线衍射法分析复杂化合物立体结构的一个经典范例,VB12的全合成也被认为是有机合成史上的一座里程碑[ 1 ]。由于对VB12研究的贡献,先后有3人获得诺贝尔化学奖、1人获得生理学医学奖。本文在继重要天然药物紫杉醇、银杏内酯、岩沙海葵毒素、河豚毒素、奎宁的总结[ 2,3,4,5,6 ]之后通过对VB12的研究历史包括结构确定、全合成等,以及生物活性做简要介绍,为有关科研人员在天然产物研究方面的工作提供启示,同时激发年轻科研工作者对天然产物化学研究的兴趣。 1 VB12简介

VB12是一种含有3价金属钴(Co)原子的多环系天然产物,是唯一含金属元素的维生素,也是8种维生素中结构最大、最为复杂、最为独特的一种。VB12分子式为CoC63H88O14N14P,相对分子质量达1 355.38,是一种深红色晶体,熔点高于300 ℃,溶于水、醇、乙酸和丙酮,不溶于三氯甲烷和乙醚[ 7 ]。VB12主要存在于动物的肝脏、牛肉、猪肉、蛋、牛奶等动物性食品中。VB12在人体内因结合的基团不同,可有多种存在形式,如氰钴胺素(cyanocobalamin)、羟钴胺素(hydroxocobalamine)、甲钴胺素(mecobalamine)和5′-脱氧腺苷钴胺素(5′-deoxyadenosy lcobalamin),后两者是VB12的活性型,也是血液中存在的主要形式[ 8 ]。

VB12的发现和研究经历:1821年,恶性贫血(pernicious anaemia)首次得到描述。19世纪50年代,英国医生Addison描述了一种致死性恶性贫血,这种疾病与患者的胃黏膜受损以及胃酸过少或无胃酸有关。1926年美国科学家Minot和Murphy发现恶性贫血病患者可通过食用肝脏来治愈的例子。但究竟是动物肝脏中的哪种物质发挥了治疗作用,这个问题引发了科学工作者极大的研究兴趣[ 9 ]。1929年,美国科学家Castle提出“内因子(intrinsic factor)”和“外因子(extrinsic factor)”理论来解释恶性贫血的发病机制,推断在动物肝脏中含有能治疗恶性贫血的外因子,吸收肝脏活性成分时需要一种胃黏膜上的“内因子(intrinsicfactor)”,而恶性贫血患者则缺乏这种内因子[ 10 ]。研究证明恶性贫血症的“内因子”是胃壁细胞分泌的一种糖蛋白,是人体吸收利用VB12的关键物质。1934年,3位科学家Whipple、Minot和Murphy(图 1)因为研究恶性贫血疾病过程中分离出“外因子”并命名为VB12而获得了当年的诺贝尔医学和生理学奖,但直到1948年才分离得到VB12纯品[ 11 ]。此后VB12在奶粉、浓缩牛肉汁及多种细菌的培养液中相继被发现[ 12 ]。1956年,英国科学家Hodgkin确定了VB12的晶体结构。1959年,瑞典Eschenmoser研究小组首先开始尝试VB12的全合成。1960年,德国科学家从钴啉胺酸(cobyric acid)合成了VB12[ 13 ]。1961年,美国Woodward研究小组开始进行钴啉胺酸的全合成。1964年,Hodgkin因确定VB12的晶体结构等获得当年的诺贝尔化学奖。1965年,Woodward研究小组和Eschenmoser研究小组开始合作进行VB12的全合成。1972年,宣告完成钴啉胺酸的全合成。1976年,宣布完成VB12的人工全合成。

| 图 1 发现VB12的3位科学家 Fig. 1 Three scientists found VB12 |

VB12被发现命名之后的数十年间,其化学结构一直未得到确定,极大地限制了对VB12的研究。英国著名的结构化学家Hodgkin(图 2)一生致力于重要生理活性天然产物的结构研究,她在继完成青霉素的晶体结构测定后,在1956年终于利用X射线衍射法测定了5′-脱氧腺苷钴胺素的晶体结构[ 14,15,16,17 ],即完成了VB12晶体结构的确定,从而为实现VB12的人工合成奠定了基础。Hodgkin教授也因为在化合物结构研究方面的卓越成就荣获1964年度诺贝尔化学奖,成为英国历史上第1个获得诺贝尔奖的女性科学家,也是国际上继居里夫人(Madame Curie)母女二人后第3位获得诺贝尔化学奖的女性科学家。

| 图 2 Dorothy Mary Hodgkin教授 Fig. 2 Prof. Dorothy Mary Hodgkin |

Hodgkin教授对中国有着深厚的感情,曾经8次访问中国。1972年,在日本京都举行的国际晶体学大会上,Hodgkin教授在大会上热情介绍中国科学家的工作,首先向全世界宣告中国已经独立地分析出胰岛素结构。1975年,她在英国《自然》杂志上发表了一篇题为中国的胰岛素研究的文章。正是Hodgkin教授的肯定和热情推荐,使中国科学家在当时那段几乎与外国隔绝的困难时期做出的成就获得了国际同行应有的承认。Hodgkin教授对中国科学家于1978年正式加入晶体学的国际科研共同体也起到了重要作用,对我国晶体化学发展给予了不遗余力的支持。

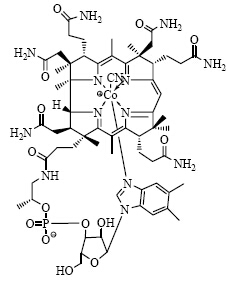

结构研究结果表明,VB12是一个奇特的含有钴离子的类八面体天然化合物(图 3),主要由以下3个部分组成。首先,其中心4个吡咯(parolee)以4个N原子与中心金属钴离子相连,形成了一个平面咕啉环(corrin ring);其次,5,6-二甲基苯并咪唑(5,6-dmiethylbenzmi idazole,DMBI)以N-7原子与钴离子相连成为VB12分子的低位配基,同时DMBI通过磷酸基团和氨丙醇(aminopropanol)相连,氨丙醇则与吡咯环上的丙酸侧链通过共价键相连;此外,腺苷(adenosyl group)或甲基(methyl group)与钴离子相连组成VB12分子的上位配基;此外,母核中还有9个不对称碳原子。咕啉环轴向上方的配基不同,形成了不同类型的VB12类物质。羟基与咕啉环中的钴离子相连形成羟基钴胺(hydroxycobalamin),同样,脱氧腺苷(5′- deoxyadenosyl)、甲基、氰基与钴离子相连分别生成腺苷钴胺(deoxyadenosylcobalamin)、甲基钴胺(methylcobalamin)和氰钴胺(cyanocobalamin)等。

| 图 3 VB12 的化学结构Fig. 3 Chemical structure of VB12 |

20世纪60年代中期,美国著名有机化学家Woodward(图 4)组织全球14个国家的100多位化学家开始进行VB12这个复杂天然产物大分子的化学全合成研究工作。

| 图 4 Robert Burns Woodward教授Fig. 4 Prof. Robert Burns Woodward |

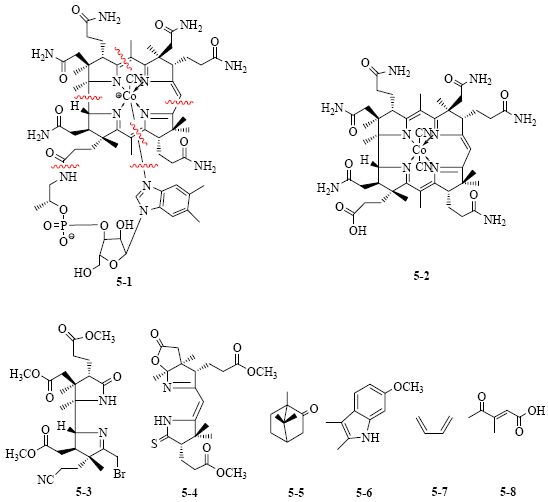

对于复杂化合物的全合成所采取的策略主要有2种,即线性合成(linear synthesis)和会聚合成(convergent synthesis)。线性合成是指先合成一个核心结构,然后由此核心结构逐渐扩大分子,最终完成整体分子的合成;会聚合成是指先合成分子的若干片段结构,然后再将这些片段“拼接”到一起从而得到整体分子。但是在多数情况下,化学家们采用的是会聚合成策略,因为这种合成策略更直观、更高效而且结果令人满意。对于VB12这样复杂的大分子天然产物,Woodward采用了会聚合成策略,即先合成VB12分子的若干片段,然后再将这些片段“拼接”到一起,从而最终完成全合成(图 5,结构5-1中波折线示意分子断裂部位)。

| 图 5 Woodward全合成路线示意图Fig. 5 Woodward’s total synthesis route |

全合成VB12最重要的就是完成核心结构咕啉核(corrin nucleus)即钴啉胺酸(cobyric acid,5-2)的全合成。钴啉胺酸(5-2)又可以通过含有氰基(CN)和溴原子(Br)的片段(5-3)和含有环状硫代酰胺的片段(5-4)通过会聚反应合成。经过协商,美国哈佛大学(Harvard University)的Woodward研究团队与瑞士联邦理工学院(Swiss Federal Institute of Technology,ETH)的Eschenmoser研究团队商定共同合作进行VB12的全合成研究(图 6)。Woodward团队负责片段(5-3)的合成研究,Eschenmoser团队负责片段(5-4)的合成研究。Woodward最终以起始物 (-)-樟脑 [(-)-camphor,5-5]和2,3-二甲基-6-甲氧基吲哚(2,3-dimethyl-6- methoxylindole,5-6)为起始物完成了cyanobromide(5-3)的全合成。Eschenmoser以丁二烯(butadiene,5-7)和3-甲基-4-羰基-戊-2-烯酸(3-methyl-4-oxo- penta-2-enoic acid,5-8)为起始物完成了thiodextrolin(5-4)的全合成。最后,又完成了这2个片段的会聚合成以及尾链的合成。瑞士联邦理工学院和哈佛大学分别于1960年和1961年启动VB12合成工作,经过近11年的艰苦工作,先后有来自9个国家的110多名研究人员参与研究,完成1 100余个独立的化学反应,终于在1972年宣布完成了VB12的全合成[ 1,18,19,20 ]。在此特别推荐一篇文章Woodward’s synthesis of vitamin B12[ 1 ],此文从分子结构角度解析了Woodward全合成VB12的思路,浅显易懂。

| 图 6 Albert Eschenmoser 教授 (左) 与Robert Burns Woodward (右) 教授讨论合成工作Fig. 6 Discussion on synthesis by Prof. Albert Eschenmoser (left) and Prof. Robert Burns Woodward (right) |

在Woodward教授耀眼的学术光辉之下,Eschenmoser教授的成就似乎被人们忽视了,Eschenmoser教授在有机化学合成方法学、结构解析学、天然产物合成、天然产物分子化学起源等诸多领域都有杰出的贡献,如1967年提出了Eschenmoser断裂反应(Eschenmoser fragmentation,又称碎片化反应)、Eschenmoser sulfide contraction、Eschenmoser盐(Eschenmoser salt,N,N-二甲基亚甲基碘化铵)等[ 21 ]。国际化学界著名期刊德国的Angewandte Chemie曾经特邀Eschenmoser教授以独立作者身份发表了2篇有关VB12的文章[ 22,23 ],特别是在他86岁高龄时(2011年)发表的长达61页的论文[ 23 ]从生物有机化学的角度对生物在漫长的自然进化中构建出复杂而繁多的天然产物分子与生理活性生物功能的关联、化学性质与生物性质的关联及其对生命起源的意义进行了比较全面的探讨。

VB12全合成的成功,代表了当时对复杂天然产物全合成的最高水平,给了天然产物全合成工作者以极大的鼓舞,即使现在看仍然是有机合成史上最伟大的成就之一。在合成VB12过程中,Woodward与其合作者不但发现和应用了新的化学反应方法如Woodward-Eschenmoser环化反应(Woodward- Eschenmoser cyclization),而且在实验中多次应用环加成反应(cycloaddition reaction),即著名的Diels-Alder反应。除了成功完成VB12全合成的伟大成就外,在全合成VB12过程中,Woodward与其学生Hoffmann还偶然发现在 [4+2] 环合反应中光或热条件下可以引发不同的立体化学反应、得到不同的立体构型产物,通过对这些反应规律的更深入研究和总结最终诞生了有机化学理论中非常著名和重要的“轨道对称守恒定律”(The conservation of orbital symmetry),又称Woodward-Hoffmann规则(Woodward-Hoffmann rules)[ 24,25 ]。

经过20余年的漫长研究,科学家们终于在1993年完整地阐明了VB12的生物合成途径[ 26,27 ]。现在VB12的工业化生产也主要是通过微生物发酵实现的。由于脱氮假单胞杆菌Pseudomonas denitrificans、费氏丙酸杆菌Propionibacerium freudenteichii和谢氏丙酸杆菌Propionibacerium shermanii具备较快的菌体生长速度和较高的VB12生产能力成为工业化生产常用的菌株[ 28 ],使得能够在发酵过程中通过代谢调控及高产菌株的选育来提高VB12的产量。据文献报道,目前全世界主要4家公司生产的VB12年产量超过35 t。 4 VB12的生理活性及应用前景

VB12与人的健康息息相关,人体缺乏VB12不仅会导致贫血,还会引起心脏病、神经紊乱、生育与出生缺陷以及癌症等[ 29 ]。因此,作为维持人体正常代谢和机能的一种不可缺少的微量营养素,VB12受到了人们越来越多的关注。

临床试验证明,VB12缺乏的症状广泛存在于糖尿病(diabetes mellitus)患者中,Kibirige等[ 30 ]发表的综述对有关于糖尿病患者VB12缺乏的机制和VB12生理作用的研究结果进行了较为详细的总结。近年研究表明,VB12和叶酸(folate)在维持细胞核与线粒体基因完整方面发挥着重要功能[ 31 ]。还有研究说明,阿尔茨海默病(Alzhermer disease)患者血浆中VB12和叶酸的量低于正常水平,通过补充VB12和叶酸也能够使认知功能得到改善[ 32 ]。 5 结语

VB12的应用、结构鉴定、全合成以及因此建立的轨道对称守恒定律,无论在人类发展史上还是在科学研究史上,都是一笔无法抹去的辉煌记录。例如仅仅与VB12紧密相关的研究工作者就获得过4次诺贝尔奖,这很可能是与单个天然产物相关获奖次数最多的一个天然产物。

近年来,对VB12的生物合成机制研究又取得了新的突破[ 33 ]。VB12是已知最大的非聚合天然产物之一,是唯一全由微生物合成的一种维生素。尽管进行了多年研究,但科学家长期以来对VB12的部分生物合成途径和方式仍然不是很了解,但是在2007年,研究人员终于揭示了其生物合成中的最后一个未知步骤:发现一种被命名为BluB的物质在VB12的生物合成中发挥作用。BluB的X射线晶体结构已被确定,其是一种酶,利用氧分子来分解黄素(四羟酮醇)单核苷酸共因子形成VB12的低配体,这是一例不寻常的由一种共因子在酶催化下被破坏来合成另一种共因子的生物合成反应。

自然界的生物在其漫长的进化过程中合成了许许多多结构复杂、新颖的次生代谢产物,这些天然次生代谢产物结构的多样性不但极大丰富了分子数据库,同时开阔了科学家的眼界,不仅为合成化学家不断提供了新的挑战,也为分子生物学家提供了探索生物体微观世界的分子探针和工具,极大地促使化学和生命科学不断向前发展。大自然天斧神工造就的化合物具有独特而新颖的结构,远远超出了科学家的想象力,同时为有机合成化学家不断地提供了绝妙模板和新的挑战,也为有机化学学科的发展提供了最直接的推动力[ 34,35 ]。

此文为作者所编写《天然药物化学史话系列》其中之一(特别说明:本文内容综合参考于各种来源文献)。

| [1] | Khan A G, Eswaran S V. Woodward's synthesis of vitamin B12 [J]. Resonance, 2003, 8(6): 8-16. |

| [2] | 史清文. 天然药物化学史话: 紫杉醇 [J]. 中草药, 2011, 42(10): 1878-1884. |

| [3] | 郭瑞霞, 李 骘, 李力更, 等. 天然药物化学史话: 银杏内酯 [J]. 中草药, 2013, 44(6): 641-645. |

| [4] | 李 骘, 刘 诣, 李力更, 等. 天然药物化学史话: 岩沙海葵毒素的全合成 [J]. 中草药, 2013, 44(18): 2630-2633. |

| [5] | 郭瑞霞, 李力更, 王 磊, 等. 天然药物化学史话: 河豚毒素 [J]. 中草药, 2014, 45(9): 1330-1335. |

| [6] | 郭瑞霞, 李力更, 付 炎, 等. 天然药物化学史话: 奎宁的发现、化学结构以及全合成 [J]. 中草药, 2014, 45(19): 2737-2742. |

| [7] | 常文保. 化学词典 [M]. 北京: 科学出版社, 2008. |

| [8] | 周爱儒. 生物化学 [M]. 第6版. 北京: 人民卫生出版社, 2011. |

| [9] | Minot G R, Murphy W P. Treatment of pernicious anemia by a special diet [J]. J Am Med Assoc, 1926, 87(7): 470-476. |

| [10] | Karlson P W B. Castle and the ‘intrinsic factor' [J]. Trends Biochem Sci, 1979, 4(12): N305. |

| [11] | Rickers E L, Brink N G, Koniuszy F R. Crystalline vitamin B12 [J]. Science, 1948, 107(2781): 396-397. |

| [12] | Rickers E L, Brink N G, Koniuszy F R. Comparative data on vitamin B12 from liver and from a new source [J]. Science, 1948, 108(2814): 634-635. |

| [13] | Friedrich W, Gross G, Bernhauer K, et al. Synthesen auf dem vitamin-B12-gebiet. 4. Mitteilung artialsynthese von vitamin B12 [J]. Helv Chim Acta, 1960, 43(3): 704-712. |

| [14] | Hodgkin D C, Kamper J, MacKay M, et al. Structure of vitamin B12 [J]. Nature, 1956, 178(4524): 64-66. |

| [15] | White M. Chemistry's crystal seer: Dorothy Hodgkin's work on X-ray crystallography began in the 1930s. It paid off over the following four decades with insights into the structure of important biological crystals [A] // New Scientist [M]. London: Reed Business Information Ltd., 1992. |

| [16] | Hodgkin D C, Dodson G, Glusker J P, et al. Structural Studies on Molecules of Biological Interest: A Volume in Honour of Professor Dorothy Hodgkin [M]. Oxford: Clarendon Press, 1981. |

| [17] | Nicolaou K C, Montagnon T. Molecules that Changed the World [M]. Weinheim: Wiley-VCH, 2008. |

| [18] | Woodward R B. The total synthesis of vitamin B12 [J]. Pure Appl Chem, 1973, 33(1): 145-177. |

| [19] | Eschenmoser A, Wintner C E. Natural product synthesis and Vitamin B12 [J]. Science, 1977, 196(4297): 1410-1420. |

| [20] | Nicolaou K C, Sorensen E J. Classics in Total Synthesis [M]. Weinheim: Wiley-VCH, 1996. |

| [21] | Eschenmoser A, Felix D, Ohloff G. Eine neuartige. Fragmentierung cyclischer α, β-ungesättigter carbonyl- systeme; synthese von exalton und rac-muscon aus cyclododecanon vorläufige mitteilung [J]. Helv Chim Acta, 1967, 50(2): 708-713. |

| [22] | Eschenmoser A. Vitamin B12: Experiments concerning the origin of its molecular structure [J]. Ange Chem Int Ed, 1988, 27(1): 5-39. |

| [23] | Eschenmoser A. Etiology of potentially primordial biomolecular structures: from vitamin B12 to the nucleic acids and an inquiry into the chemistry of life's origin: a retrospective [J]. Ange Chem Int Ed, 2011, 50(52): 12412- 12472. |

| [24] | Woodward R B, Hoffmann R. Stereochemistry of electrocyclic reactions [J]. J Am Chem Soc, 1965, 87(2): 395-397. |

| [25] | Woodward R B, Hoffmann R. Conservation of orbital symmetry [J]. Acc Chem Res, 1968, 1(1): 17-22. |

| [26] | Blanche F, Cameron B, Crouzet J, et al. Vitamin B12: How the problem of its biosynthesis was solved [J]. Angew Chem Int Ed, 1995, 34(4): 383-411. |

| [27] | Scott A I. Discovering nature's diverse pathways to vitamin B12: A 35-year odyssey [J]. J Org Chem, 2003, 68(7): 2529-2539. |

| [28] | Roth J R, Lawrence J G, Bobik T A. Cobalamin (conezyme B12): Synthesis and biological significance [J]. Annu Rev Microbiol, 1996, 50: 137-181. |

| [29] | Singh V P, Sachan N. Vitamin B12-a vital vitamin for human health: A review [J]. Am J Food Techno, 2011, 6(10): 857-863. |

| [30] | Kibirige D, Mwebaze R. Vitamin B12 deficiency among patients with diabetes mellitus: is routine screening and supplementation justified? [J]. J Diab Metab Disorders, 2013, 12(1): 17-22. |

| [31] | Fenech M. Folate (vitamin B9) and vitamin B12 and their function in the maintenance of nuclear and mitochondrial genome integrity [J]. Mutat Res, 2012, 733(1/2): 21-33. |

| [32] | Faux N G, Ellis K A, Porter L, et al. Homocysteine, vitamin B12, and folic acid levels in Alzheimer's disease, mild cognitive impairment, and healthy elderly: baseline characteristics in subjects of the Australian imaging biomarker lifestyle study [J]. J Alzheimers Dis, 2011, 27(4): 909-922. |

| [33] | Ealick S E, Begley T P. Biochemistry: molecular cannibalism [J]. Nature, 2007, 446(7134): 387-388. |

| [34] | 史清文, 李力更, 霍长虹, 等. 天然药物研究与新药开发 [J]. 中草药, 2010, 41(10): 1583-1589. |

| [35] | 史清文, 李力更, 霍长虹, 等. 天然药物化学学科的发展以及与相关学科的关系 [J]. 中草药, 2011, 42(8): 1457-1463. |

2015, Vol. 46

2015, Vol. 46