2. 南京中医药大学, 江苏 南京 210046

2. Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing 210046, China

中医药理论是中华民族的国粹,经历了近三千年漫长发展历程,中药疗效是不言而喻的。然而,由于中药成分复杂多样,治疗机制尚不明确,缺乏有效的质量控制体系,这些都影响了中药现代化的发展。随着世界医药技术与市场的不断变化,研究者们在努力探索一种适合于中医药研究的新的模式。

1 中药现代化的重要发展方向——中药组分中药现代化是目前中药发展的主要方向,以中医药理论为基础,将传统中药的特色优势与现代化科学技术相结合,研制、开发出安全、有效、可控的现代中药产品是大多数研究者追求的目标,也是中药走向国际化的关键所在。在各种西方主流思想冲击的今天,中药现代化面临着前所未有的机遇和挑战。而中药组分的提出正是中药现代化发展应运而生的产物。中药及其复方的组成是一个有层次和结构的有机整体,是多组分、多环节、多靶点的综合作用,在此基础上,本课题组提出了基于中医药整体观的方药物质基础“组分结构”理论假说[1]。中药复方中各活性成分之间存在着一定的比例关系,具有“3个层次多维结构”。组成物质基础的最基本单元为单体成分,具有稳定的结构;由同一化学类别的单体成分按照一定的比例构成组分,组分中各单体成分之间存在配伍配比关系;不同类别的组分按照一定的配伍比例组合构成中药复方的整体性物质基础[2]。因而提出了以功能单位“组分”为基础进行中药及其复方的研究[3]。

2 中药组分的基础——药效物质基础相对明确中医学的主要特点就是统一性和完整性,而复方药效的发挥也并非是简单的单味药相加或毒性的相减,而是复方中各成分相互影响、相互作用,协同发挥药效。中药及其复方化学成分复杂,中药活性物质基础包括有效组分和功能组分,有效组分是复方发挥药效的根本,功能组分虽然不直接发挥药效,但其对有效组分的增溶、减毒、增效等其他辅助作用是不可忽略的[1]。因而,弄清中药组分的具体化学成分是第一步,中药组分具有化学成分明确、作用机制清楚的特点。

以本课题组研究的丹酚酸组分为例,对其进行组分结构解析。丹酚酸是从鼠尾草属植物丹参中提取的一类有苯酚和羧酸结构的水溶性成分,通过HPLC对丹酚酸组分进行化学成分分析,组分中主要含有丹酚酸B、丹参素、迷迭香酸、丹酚酸A、原儿茶醛等成分。根据组分结构理论分析,丹酚酸组分为发挥药效的第2层次,而单体成分丹酚酸B、丹参素、原儿茶醛是第3层次,均具有稳定的化学结构;各种单体成分构成的丹酚酸类组分,组分内各单体成分有相应的配伍配比关系。

3 中药组分的研究需要明确药理作用机制中药现代化的研究过程中要始终坚持“两个基本清楚”[4],即药效物质基础与作用机制基本清楚的方针。阐明中药组分治疗疾病的机制,才能更好地应用于临床。中药复方多成分、多靶点协同作用的药理作用机制研究一直是个难题。与化学药的单一靶点不同,中药药效物质基础不是一种活性单体,而是多种成分的共同作用,同时又存在单一成分显示多靶点现象[5]。因而中药的多成分、多靶点的作用机制研究仍就是中药现代化和国际化的“瓶颈”之一。中药现代化的首要任务就是采用现代科学方法,阐明这些活性成分与作用靶点之间的相互关系,以及活性成分之间的相互关系,从而使中药的疗效具有严谨的科学依据。近年来,中药组分的提出为中药及其复方药理作用机制的研究提供了新的思路,中药组分将中药化繁为简,并根据中药组分的临床疗效,选用合适的药理模型,采用从整体、器官、细胞和分子4个药理水平综合评价技术共同探讨中药组分多成分、多靶点、多途径的作用机制和作用特点。丹酚酸在临床上广泛用于治疗心血管系统疾病,研究表明丹酚酸组分具有保护心肌、抗心律失常、抗纤维化、防治动脉粥样硬化、抗肿瘤、抑制血小板功能等药理作用。这些可能是与其具有较强的抗脂质过氧化和清除自由基等作用有关[6]。丹酚酸组分中的各单体成分共同作用,作用于多靶点,其治疗心血管疾病的作用机制也是多种多样的(表 1)。

| 表 1 丹酚酸组分治疗心血管疾病的药理作用及其作用机制 Table 1 Pharmacological effect and mechanism of total salvianolic acid components used in treatment of cardiovascular disease |

中药成分复杂,组分中发挥药效的各成分贡献率不同。组分结构理论指出中药的物质基础是一个有序的整体,组分是构成该物质基础的基本单元,组分中各单体成分之间的配伍配比关系构成一维结构;组分与组分之间以及各单体成分之间均存在一种量的关系,这就是所谓的结构。当这种结构存在一个最佳比例关系时,可以使中药整体达到最大效应。刘丹等[30]将银杏内酯组分中4个成分进行配伍,并结合体内外药效实验,从而初步确定了银杏内酯优化组分结构。针对临床适应病证,如何筛选出各组分或成分在某种效应上的最佳结构比例是中药组分开发过程中关键的一步。借鉴中药方剂配伍筛选模式和组分配伍的初步探索,总结出了多种中药组分配伍优化筛选的方法。

均匀设计法是将实验点在实验范围内均匀散布的一种实验设计方法,该法能够使实验点均匀分散,实验次数少,可靠性强[31]。李雪梅等[32]采用均匀设计法4因子8水平表设计分组,探索了抗肝纤维化中药有效组分配伍研究方法,并经均匀设计回归分析获得“最佳配方”。结果显示,均匀设计在中药有效组分或成分配伍研究中具有重要实际应用价值,同时最佳配伍结果可以达到原复方的效应。

权重配比方法是利用拉丁方设计和均匀设计原理,设计药物组方,分析各组分在联用中的量效关系相互作用,确定其联用中的重要程度,并据此调整比例,优化筛选,确定最佳配伍结果[33]。葛迎利 等[34]运用权重配比方法设计构建了降脂颗粒治疗非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)组分优化组合的实验方案,结合动物实验NAFLD药效学指标,筛选出最优有效组分配比,结果表明该方法简便、快速、高效,适用于多组分、多比例、多剂量的组方筛选和优化的分析。

直接实验设计是直接按因素水平的实际组合,以5种优良性为准则,优选具有代表性实验设计方案,并运用多种回归分析处理实验结果的一种方法。该方法优良性好、实验组次少、简单、方便、实验结果可靠。采用直接实验设计技术,设计大川芎方释药单元不同比例配伍组分,并借鉴缓释制剂体内药动学的生物效应评价方法,探讨了释药单元的不同组合与其效应的关系。结果优选出药理效应较好的“川芎缓释微丸+1/3天麻速释微丸+2/3天麻缓释丸”组合。该方法具有科学性和可行性[35]。

基线等比增减设计适用于药效物质基础和效应相对明确的中药小复方配比优选的实验设计,其优点是实验次数少,信息处理的空间大,可靠性好[36]。赵海平等[37]采用基线等比增减设计法设定红管药有效组分的不同配比,通过止咳、祛痰实验优选最佳配比,结果表明2种不同配比的组分祛痰作用具有总皂苷比例依赖性;而止咳作用不完全依赖于总黄酮的比例变化,当两者配伍比例为1∶l、1∶2时可能存在协同增效作用。

实验设计-非线性建模-多目标优化的三联法是一种适合复方复杂特征的剂量配比优化方法,它可以应用于具有多药物(多部位、多组分、多成分)、多靶点、多药效指标、非线性的数学特征的配伍[38]。王睿等[39]采用三联法对经基线等比增减设计的丹参、三七不同配比的药效学数据进行非线性拟合和多目标优化。分别得到针对7个药效指标和6个药效指标的Pareto最优配比。结果表明该法具有良好的非线性拟合能力,适合于复方的多药物、多靶点、非线性特征。

除了上述几种设计方法,还出现了系统聚类分析设计、因果关系发现设计、极性分段筛选设计以及药对协同效应设计等[40]。

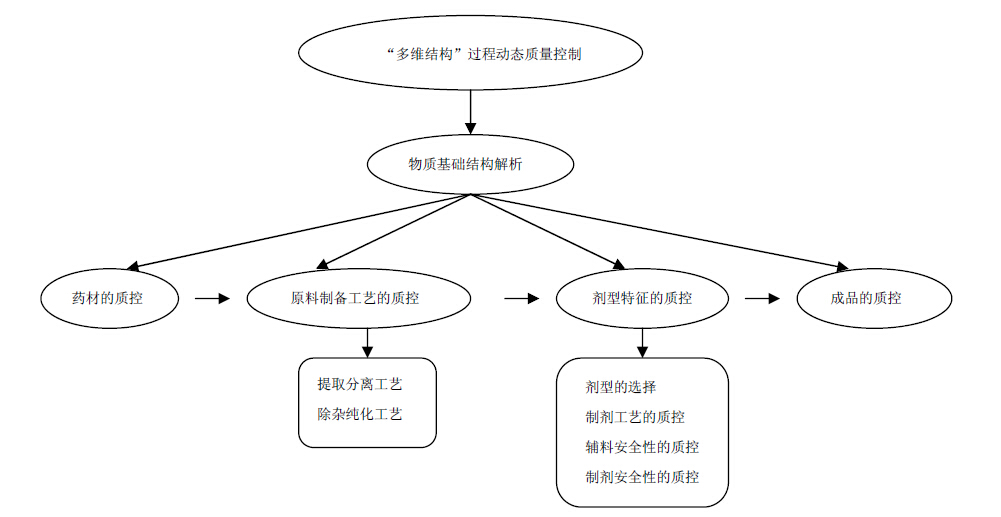

5 基于组分结构理论的中药产品的多维结构质量控制的研究思路中药及其产品的质量控制是整个中药现代化的核心所在,也是制约中药现代化、科学化和国际化发展的关键问题之一。中药的种类繁多,成分极其复杂,药材产地、炮制过程,提取分离、制剂工艺等因素,均能影响中药产品的最终质量,造成临床疗效的差异。因而中药的质量控制一直是中药研究与应用的难点问题。然而当前中药的质量控制大多是借鉴了化学药品质量控制的模式,仅局限于某单一指标成分或毒性成分是否达到标准,这显然无法保证中药或其产品内在和整体的质量,更难以反映其安全性和有效性。中药药效的发挥既不是任何单一活性成分的作用,也不是多种活性成分作用的简单相加,而是多种活性成分在不同层次作用于多个靶点而发挥协同作用。为了体现出中医药最根本的特色——整体性和系统性的思想,质量控制必须从单一模式向多元化的综合模式发展。根据组分结构理论的思想,以中医药整体观理论为指导,将宏观与微观相结合,利用现代科学技术,提出了多维结构质量控制的研究思路[41]。该思路结合了中药自身特有的物质基础的性质,将各组分以及组分间各单体的内在结构关系具体量化,并对中药制剂从源头药材到制剂成品这一整个过程进行监控,从而解决了在整个变化动态过程中控制中药制剂质量的稳定性。具体思路见图 1。

| 图 1 “多维结构”过程动态质量控制研究思路分Fig. 1 Multi-dimensional structure and process dynamic quality control system |

“多维结构”过程动态质量控制技术体系的提出为中药制剂产品质量控制技术难题提供了新的思路和方法。本课题组将该控制体系运用于中药制剂丹参滴注液的质量控制中,系统阐述了丹参滴注液的“多维结构过程动态”质量控制过程[42]。以丹参药材的物质基础质量控制为基础,深度解析了丹参滴注液化学成分和物质基础组分结构,并从与功效相关的成分/组分的多维结构的质量控制、与安全性相关的物质基础多维结构的控制、符合滴注液剂型特征的质量控制和制剂全过程动态质量控制4个方面对丹参滴注液进行了多层次、全过程、动态的质量控制,以获得质量均一稳定的制剂产品,从而有效降低了产品的不良反应发生率,提高用药安全性和有效性。

朱春霞等[43]成功建立了南京圣和药业的中药制剂产品“消癌平注射液”基于物质基础组分结构的多维结构质量控制体系。物质基础含量稳定性控制是质量控制关键所在,首先清楚阐明产品的药效物质基础即多糖组分、酚酸组分、甾体组分及牛奶菜醇等,并提出了将药材和制剂的药效组分结构研究相结合,以确定产品中起效的代表性成分及其结构特征,降低了生产的成本和产品的差异性。根据注射剂剂型的特点,其安全性的控制应较为严格,因而提出了建立生产过程中控制中药制剂安全性的质量指标体系。即筛选出生产环节中对成品安全性影响最大的环节,严格控制生产工艺,最大程度上提高产品的安全系数,以形成完整的基于注射剂剂型的安全性质量指标体系。在生产过程中,首先严

格筛选优质的原药材,对提取、分离、纯化、制剂工艺等生产过程的多个环节进行全过程的动态质量控制,最后对制剂成品质量进行严格控制,从而提高成品率,提升了产品整体的质量,保证临床使用的安全性和有效性。

建立与现代科学技术相适应的完善的中药标准质量规范是中药现代化必不可少的关键环节,基于物质基础组分结构的多维结构质量控制体系的提出为中药制剂产品的质量控制提供了新的模式,具有实际应用价值。

6 中药组分体内药动学研究通常进行组分结构优化研究时,以药效为指标,组分配伍之后药效发生变化,这种变化所产生的原因除了结构优化后组分中有效成分的变化外,药物在体内吸收、代谢、排泄等过程的变化也是不容忽视的,所以中药组分的开发过程中体内药动学过程的研究也是至关重要的,结构优化的组分对机体的作用和机体对其处置是十分复杂的,这势必牵涉到多种有效成分对多个环节或靶点干预作用的庞大网络体系。利用现代科学技术手段,揭示中药组分体内成分变化及其动态变化规律的药动学过程,同时利用药动学变化的描述来评价多组分结构优化调整带来的整体效应的变化,真正阐明组分配伍后发挥药效作用的物质基础和作用机制[44, 45]。

传统的药动学研究多采用血药浓度法和生物效应法,此外采用药动学-药效学(PK-PD)[46]、群体药动学-药效学(PPK-PPD)[47]研究模型的报道也日益增多,该种模型将药动学、药效学相互结合,相辅相成,描述药物在体内的浓度-效应-时间之间的联系,更加准确地评价药物在体内的动力学过程和产生药理效应的动态变化,从而揭示血药浓度和效应之间的内在联系。近年来,随着新的科学技术和方法的突破和发展,研究者们不断探索和提出了中药药动学研究的新思路和方法。中药指纹图谱药动学[48]、血液指纹图谱[49]等方法是借助于动力学原理和现代分析手段,全面分析药物入血后的成分种类及其量随时间变化的情况,通过研究有效成分的体内动态变化、代谢规律和量效关系,从而阐明中药整体的药动学特征。郝海平等[50]提出了中药多组分整合药动学研究和体内外物质组关联网络分析的新思路和关键技术,根据各成分对组分整体的药动和药效权重贡献,对各成分药时数据进行模型整合,最大程度表征中药组分整体动力学特征的参数,结合多学科研究技术手段,对组分在体内外复杂的物质组关联进行分析研究,加强和提高中药药动学研究方法。此外还有基于统 计矩总量的药动学评价方法[51],基于多组分多维向量归一的“总量”药动学评价方法[52]、总量释放动力学[53]等新型研究模式。

中药药动学研究中,稳定、高效、快速、灵敏的分离分析方法的建立是检测体内复杂动态物质的前提,目前,HPLC、HPCE、HPLC-MS、GC-MS等技术已在国内外得到较为广泛的应用,但还是难以完全满足复杂样品的分析要求,在多成分、多模式的原则下,建立行之有效的能实现大样本、高通量检测的技术迫在眉睫,HPLC-MS/MS、GC-MS/ MS、UPLC-MS等先进分析技术的出现,对促进中药药动学的发展有重要意义[54]。

此外,随着计算机技术的发展,更多的数学方法和模型应用于药动学数据和信息处理中,例如多元线性回归(MLR)[55]、偏最小二乘法(PLS)[56, 57]、人工神经网络方法(ANN)[58]等。同时,结合化学信息、药理药效信息等信息学处理手段,充分发挥智能计算方法处理复杂问题的优势,分析复杂的中药组分体内的多成分、多层次、多靶点的药动学变化过程,建立适合中药组分药动学研究的新思路和方法[59]。

7 结语中药成分复杂,性质多样,具有多组分协同作用,多环节或多靶点发挥疗效的特点,因而中药的研究是一个巨大的系统工程。始终要坚持在中医药理论的指导下,以先进的科学技术为研究手段,并与计算机科学、数理统计学、信息学等多学科协作,建立适合中药现代化发展的研究新体系,从而推动中医药现代化事业的发展。

| [1] | 贾晓斌, 陈 彦, 李 霞, 等. 中药复方物质基础研究新思路和方法 [J]. 中华中医药杂志, 2008, 23(5): 420-425. |

| [2] | 马利华, 陈 斌, 谢东浩, 等. 繁缕属植物抗病毒活性物质基础组分结构研究 [J]. 中草药, 2012, 43(4): 799-805. |

| [3] | 孙 娥, 贾晓斌, 黄 洋, 等. 基于物质基础组分的中药多元释药系统研究思路与应用 [J]. 中国中药杂志, 2012, 37(14): 2181-2185. |

| [4] | 张伯礼, 王永炎. 方剂关键科学问题的基础研究——以组分配伍研制现代中药 [J]. 中国天然药物, 2005, 3(5): 258-261. |

| [5] | 陶 丽, 范方田, 刘玉萍, 等. 中药及其组分配伍的整合作用研究实践与进展 [J]. 中国药理学通报, 2013, 29(2): 153-156. |

| [6] | Lai X J, Zhang L, Li J S, et al. Comparative pharmacokinetic and bioavailability studies of three salvianolic acids after the administration of Salviae miltiorrhizae alone or with synthetical borneol in rats [J]. Fitoterapia, 2011, 82(6): 883-888. |

| [7] | 任德成, 杜冠华, 张均田. 总丹酚酸对脑缺血再灌注损伤的保护作用 [J]. 中国药理学通报, 2002, 18(2): 219-221. |

| [8] | 陈 雯, 郭丽丽, 周婷婷, 等. 丹参总酚酸对离体心脏缺血再灌注损伤的保护作用 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2011, 17(9): 173-176. |

| [9] | 任德成, 杜冠华, 张均田. 总丹酚酸对过氧化氢诱导内皮细胞损伤的抑制作用 [J]. 中国药理学与毒理学杂志, 2003, 17(5): 333-337. |

| [10] | 高 枫, 孙桂波, 任小宇, 等. 丹酚酸B对大鼠离体心脏缺血再灌注损伤的保护作用 [J]. 中国药理学与毒理学杂志, 2003, 17(5): 333-337. |

| [11] | Pan C H, Chen C W, Sheu M J, et al. Salvianolic acid B inhibits SDF-1 alpha-stimulated cell proliferation and migration of vascular smooth muscle cells by suppressing CXCR4 receptor [J]. Vasc Pharmacol, 2012, 56(1/2): 98-105. |

| [12] | Sun L Q, Xue B, Li X J, et al. Inhibitory effects of salvianolic acid B on apoptosis of Schwann cells and its mechanism induced by intermittent high glucose [J]. Life Sci, 2012, 90(3/4): 99-108. |

| [13] | 袁俊利, 郭茂娟, 郑 纺, 等. 丹酚酸B对糖尿病动脉粥样硬化斑块内血栓相关因子的影响 [J]. 天津中医药, 2010, 27(5): 423-425. |

| [14] | Joe Y, Zheng M, Kim H J, et al. Salvianolic acid B exerts vasoprotective effects th rough the modulation of heme oxygenase-1 and arginase activities [J]. JPET, 2012, 341(3): 850-858. |

| [15] | 石少明, 李泽慧, 田书林, 等. 丹酚酸B对脑缺血再灌注损伤大鼠纹状体氨基酸类神经递质的影响 [J]. 北京中医药大学学报, 2012, 35(8): 535-538. |

| [16] | 吴继超, 王 彬, 田 振, 等. 丹酚酸B对异丙肾上腺素所致乳鼠心肌细胞肥大的保护作用 [J]. 中草药, 2013, 44(17): 2422-2426. |

| [17] | Cheong M C, Zhong Y Z, Valentina R N, et al. Danshensu protects against 6-hydroxydopamine-induced damage of PC12 cells in vitro and dopaminergic neurons in zebrafish [J]. Neurosci Lett, 2013, 543: 121-125. |

| [18] | Tang Y, Wang M, Le X, et al. Antioxidant and cardioprotective effects of Danshensu (3-(3,4- dihydroxyphenyl)-2-hydroxy-propanoic acid from Salvia miltiorrhiza) on isoproterenol-induced myocardial hypertrophy in rats [J]. Phytomedicine, 2011, 18(12): 1024-1030. |

| [19] | Yang R X, Wang S Y, Yan F F, et al. Danshensu protects vascular endnthelia in a rat model of hyperhomo ysteinemia [J]. Acta Pharmacol Sin, 2010, 31(10): 1395-1400. |

| [20] | 张 琳, 常勃勃, 曹婉雯, 等. 丹参素对大鼠离体心脏缺血再灌注心肌能量代谢的影响 [J]. 中国药科大学学报, 2010, 41(3): 278-282. |

| [21] | 杨秀颖, 强桂芬, 张 莉, 等. 丹酚酸A对缺血/再灌注心肌的保护作用研究 [J]. 中国药理学通报, 2011, 27(8): 1072-1076. |

| [22] | Zhang Y Q, Tang Y, Wu A L, et al. Salvianolic acid A displays cardioprotective effects in in vitro models of heart hypoxia/reoxygenation injury [J]. J Asian Nat Prod Res, 2010, 12(10): 899-915. |

| [23] | 姜 民, 郭利平, 李 晶, 等. 丹酚酸A对局灶性脑缺血再灌注损伤大鼠CD11b/CD18表达的影响 [J]. 辽宁中医杂志, 2008, 35(9): 1425-1426. |

| [24] | Huang Z S, Zeng C L, Zhu L J, et al. Salvianolic acid A inhibits platelet activation and arterial thrombosis via inhibition of phosphoinositide 3-kinase [J]. J Thromb Haemost, 2010, 8(6): 1383-1393. |

| [25] | Karthik D, Viswanathan P, Anuradha C V. Administration of rosmarinic acid reduces cardiopathology and blood pressure through inhibition of p22phox NADPH oxidase in fructose-fed hypertensive rats [J]. J Cardiovasc Pharmacol, 2011, 58(5): 514-521. |

| [26] | 郭 峰, 朱炳阳, 迟秀玲, 等. 迷迭香酸抗过氧化氢诱导血管平滑肌细胞凋亡作用的研究 [J]. 中国药理学通报, 2007, 23(3): 365-370. |

| [27] | 李 丽, 梁绪国, 刘锡强, 等. 迷迭香酸对冠脉结扎大鼠心肌缺血损伤的保护作用 [J]. 中国医学创新, 2009, 6(22): 18-20. |

| [28] | 高丽萍, 张文斌, 景玉宏, 等. 迷迭香酸对大鼠局灶性脑缺血再灌注损伤的保护作用及机理探讨 [J]. 亚太传统医药, 2011, 7(12): 8-10. |

| [29] | 韩纯洁, 林 蓉, 刘俊田, 等. 原儿茶醛对OX-LDL损伤的血管内皮细胞保护作用 [J]. 中药材, 2007, 30(12): 1541-1544. |

| [30] | 刘 丹, 贾晓斌, 萧 伟. 银杏内酯组分结构优化实验研究 [J]. 中国中药杂志, 2013, 38(12): 1856-1859. |

| [31] | 李雪梅, 甘 雨, 尤献民, 等. 均匀设计法优化月安煎处方最佳配伍研究 [J]. 西北药学杂志, 2012, 27(3): 197-199. |

| [32] | 李雪梅, 胡义扬, 段小华, 等. 基于均匀设计的抗肝纤维化中药有效组分配伍研究 [J]. 中国中西医结合杂志, 2010, 30(1): 58-63. |

| [33] | 陈莉娜, 蔡玉龙, 吕 娟, 胰岛素和亚硒酸钠最佳配比组方研究 [J]. 中国药业, 2012, 21(8): 153-156. |

| [34] | 葛迎利, 宋海燕, 张 莉, 等. 基于权重配方法的降脂颗粒治疗非酒精性脂肪性肝病组分配伍优化研究 [J]. 中西医结合肝病杂志, 2011, 21(6): 363-365. |

| [35] | 洪燕龙. 大川芎方效应组分释药行为的配伍研究 [D]上海: 上海中医药大学, 2007. |

| [36] | 张晓双, 张恩户, 申 昕, 等. 薯蓣皂苷与冰片配伍对大鼠局灶性脑缺血的保护作用 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2011, 17(24): 151-153. |

| [37] | 赵海平, 康林之, 任 刚, 等. 基于红管药祛痰止咳有效组分的最佳配比研究 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2013, 19(3): 163-166. |

| [38] | 王 睿, 王永炎, 朱建平, 等. 复方剂量配比多目标优化的ED-NM-MO三联法 [J]. 中国中医基础医学杂志, 2005, 11(12): 887-889. |

| [39] | 王 睿, 商洪才, 王永炎, 等. ED-NM-M0三联法对丹参三七配比的多目标优化研究术 [J]. 天津中医药, 2006, 23(3): 242-248. |

| [40] | 范方田, 刘玉萍, 沈存思, 等. 中药及其组分配伍的整合作用研究实践与进展 [J]. 中国药理学通报, 2013, 29(2): 153-156. |

| [41] | 顾俊菲, 张明华, 封 亮, 等. 中药产品“多维结构过程动态质量控制技术体系”构建与应用 (II) [J]. 中国中药杂志, 2013, 38(21): 3618-3621. |

| [42] | 胡绍英, 封 亮, 张明华, 等. 基于“组分结构理论”的丹参注射剂的“多维结构过程动态”质量控制 [J]. 中国中药杂志, 2013, 38(23): 86-89. |

| [43] | 朱春霞, 刘 丹, 黄 萍, 等. 基于物质基础组分结构的消癌平注射液多维结构质量控制的研究思路 [J]. 中国中药杂志, 2013, 38(21): 3627-3631. |

| [44] | 王晓娟, 季宇彬, 李志雄. 药对配伍对其成分药动学的影响 [J]. 中国医药导报, 2012, 9(5): 8-10. |

| [45] | 刘绍勇, 张小利, 张振华, 等. 痰热清注射液不同组分配伍对主要活性成分药动学的影响 [J]. 中草药, 2013, 44(21): 3030-3034. |

| [46] | 张忠亮, 李 强, 杜思邈, 等. PK-PD结合模型的研究现状及其应用于中医药领域面临的挑战 [J]. 中草药, 2013, 44(2): 121-127. |

| [47] | 姚丽梅, 朱 伟. 群体药动学/药效学研究——中药药动学研究的新领域 [J]. 时珍国医国药, 2008, 19(6): 1391-1393. |

| [48] | 杜永强, 韩维维, 李姗姗. 中药药动学的研究概况 [J]. 中国医药科学, 2011, 1(15): 36-37. |

| [49] | 付 湘, 凌家俊, 吴秀君. 血液指纹图谱在中药药动学研究中的应用 [J]. 广州中医药大学学报, 2011, 28(4): 452-455. |

| [50] | 郝海平, 郑超湳, 王广基. 多组分、多靶点中药整体药代动力学研究的思考与探索 [J]. 药学学报, 2009, 44(3): 270-275. |

| [51] | 贺福元, 罗杰英, 邓凯文. 中药复方动力学数学模型—总量统计矩法的研究 [J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2006, 8(6): 13-18. |

| [52] | 岳鹏飞, 吴 彬, 郑 琴, 等. 基于多组分多维向量归一的中药复方“总量”药动学评价模式 [J]. 药物评价研究, 2011, 34(5): 335-338. |

| [53] | 岳鹏飞, 郑 琴, 朱根华, 等. 基于物质粗糙集理论的中药复方缓释制剂“总量”释放动力学评价模式 [J]. 药学学报, 2010, 45(11): 1354-1360. |

| [54] | 王敏智, 王 兴, 王 萍. 色谱技术在中药药动学研究中的应用进展 [J]. 时珍国医国药,2010, 21(11): 2971-2973. |

| [55] | 李兰婷, 李 燕, 王永华, 等. 基于分子参数的药物小肠吸收预测模型 [J]. 分子科学学报, 2007, 23(4): 286-291. |

| [56] | 李婷婷, 赵鸿萍, 郑超湳, 等. 药物设计和研发中的定量构动关系研究进展 [J]. 药学进展, 2009, 33(3): 97-103. |

| [57] | 蒋海强, 聂 磊, 周洪雷, 等. 基于偏最小二乘回归分析的钩藤总碱和莱菔子总碱组分配伍优化研究 [J]. 中草药, 2013, 44(18): 2531-2536. |

| [58] | 张星一, 陈大为, 金 杰, 等. 计算机辅助人工神经网络参数优化软件在缓释制剂处方优化中的应用 [J]. 药学学报, 2009, 44(10): 1159-1164. |

| [59] | 郁丹红, 刘 丹, 贾晓斌, 等. 基于组分层次的中药多元释药系统评价体系的构建 [J]. 中国中药杂志, 2012, 37(17): 2667-2671. |

2015, Vol. 46

2015, Vol. 46