2. 天津药物研究院 中药现代研究部, 天津 300193;

3. 天津中医药大学中药学院 药理教研室, 天津 300193

2. Department of Modern Chinese Materia Medica, Tianjin Institute of Pharmaceutical Research, Tianjin 300193, China;

3. Department of Pharmacology, School of Chinese Materia Medica, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 300193, China

中药药性理论体系是中医药学理论体系的重要组成部分,药性是根据药物作用于机体所产生的效应和针对临床病症的实际疗效而形成的,是对药物多种作用的高度概括。传统中药研究在不断完善过程中创立了各种药性理论,这一整套的药性理论构建了一个四气、五味、归经、升降浮沉等的药性体系。长期以来,我国科学工作者,运用现代科学方法对中药的化学成分和药理作用做了大量的研究工作,但对于化学成分、药理作用与中药药性理论中的性味、归经、升降浮沉及中药功效之间的相关性研究则存在不足,尽管中药药性的研究思路、技术方法有创新,但由于受传统思维观念影响,不能对中药药性理论研究实现实质性突破,难以系统揭示中药药性的物质基础与作用原理。有关中药的现代研究,大多从化学药物的药效角度来认识中药的性能、药理效应与药性,药物性能与证候基本上是各自分开研究的。由于性味与功效的分离,药与证的分离,使有关研究在揭示中医药的科学内涵上以及有效指导中药临床合理运用方面非常有限。

中药药性主要包括四气、五味、归经、升降浮沉、十八反和十九畏等性味理论,它是中药基本理论的核心,其中四气、五味和归经为中药药性理论纲领部分。正确认识五味药性对五脏调节作用及其作用规律,对于完善和阐释中药药性理论的科学内涵,更好地指导药性功效的化学及生物学基础研究和临床实践具有重要意义,对提高中药现代研究具有重要的科学价值。为此,本课题组以活血化瘀药为研究对象,提出了基于“药物-五味-物质-效应-功用”五位一体、紧密关联并相互佐证的中药五味化学及生物学基础研究思路[1],建立五味的客观表征及其生物效应系统表达的研究模式,同时建立相关的方法,从受体靶点、组织器官、整体动物等多个层次的生物效应表达研究并加以关联,以期科学阐释活血化瘀中药五味药性功效的化学及生物学实质。

1 国内外研究现状及分析近十几年,国内研究学者发表过相关研究综述或论文[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]来讨论药性问题,也有应用现代科学技术和方法研究药性的许多探索性的研究报道[18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31],这些文献为认识中药药性各性能的内在关联性和开展药性的科学内涵研究提供了有益线索。

中药药性是药物施之于机体后产生的作用,功效是药物作用于人体后产生的对疾病有治疗性的作用。中药药性是针对机体生理状态所产生的效应,其功效主要是针对机体病理状态所产生的效应。中药药性及其功效表达与疾病的性质具有密切的针对性,也是中医药临证治法、遣药组方的重要依据,如药性的四气、五味、归经、升降浮沉与疾病的病因、病位、病性、病势密切相关,四气说明药物的寒热属性,五味说明药物的功能特性,归经说明药物作用的部位,升降浮沉说明药物作用的趋向,各自说明药物功效的一个方面,与功效关联的特征性十分明显。

传统中药药性理论认为:中药性味“法于四时”“入腹知性”,即从中药性味的本体(物质基础)和其效用(生物效应)2个层面概括了性味的基本内涵,同时又说明二者是一个事物不可分割的互相对应的2个方面。药味的生物效应表达又可推演为药物作用的趋势(升降沉浮)、药物作用的靶点(归经)以及药效活性(功效)等不同的表达模式。由此出发,才能以普遍联系的视角,全面阐释中药五味理论的完整性。活血化瘀药为最常用的一类功能相同的药物,但由于不同活血化瘀药的性味不同而表现在作用趋势、作用位置(途径、通路)和作用功效的差异,并作为血瘀证临证治法、遣药组方的重要依据。本研究拟以活血化瘀一类传统中药为对象,基于活血化瘀作用的一致性和不同药味的差异性,以现代科学手段开展中药药性理论研究,阐明五味药性、药物作用的趋势、药物作用的靶点(归经)以及配伍对药性影响的科学内涵,提高对五味与功效的化学和生物学的关联的科学认识,形成创新的研究思路和策略,获得能体现中医学的“整体观”的学术价值的创新研究成果。进行药性与功效的关联性探讨,对传统中药药性理论的升华、指导中药配伍组方和临床实践具有重要意义。

目前,在中药药性研究中,五味药性的研究尚处于起步阶段,并且五味药性研究还存在诸多瓶颈和技术难题。

1.1 药性是功效的内在依据研究不足中药药性各要素以其各自的特点,从不同角度、不同层次上反映了中药的性质及功能。药性各要素之间相互联系和补充,综合形成具体药物的独特效用,成为中药功效的内在依据,赋予中药药性理论深刻的内涵。由于历代医学家对于确定药物味的依据不统一,因而出现了同一药物而各家记述不一的情况。如天南星《本经》谓其“味苦”,《吴普本草》谓其“辛”,《药性论》又谓其“味甘”。这些情况不仅使初学者感到不解,而且也是中药学中的一大缺点。再者,药物的味感程度不明确,药物的味感程度多用“极”“大”“甚”或“微”等以示区别,但这些程度区别只是相对的并无客观统一标准。如大蓟《药性论》谓其“味苦”,《本草汇言》谓其“微苦”;又如黄连《本经》称其“味苦”,《本草正义》称其“大苦”,《唐本草》则称其“极浓苦”。这些似是而非的描述不够合理,有待于制定统一客观的标准。多数中药的性能与功效相统一或在很大程度上相关。如苦寒之黄连、黄柏能清热燥湿;味咸之海藻、牡蛎可软坚散结;甘寒之麦冬、石斛能清热养阴;辛温之麻黄、苏叶能发散风寒;甘咸温润之苁蓉、鹿茸能温肾填精等。药性与功效部分相关,但药性与功效有时又呈现出复杂的离合关系。以上诸多本草记载的不一致性以及性效之间的复杂关系,使中药性味理论的现代研究更加复杂困难。

1.2 药味与归经的联系规律性不明显传统医学认为中药五味与五脏有着密切的关系。《内经》中明确指出“酸入肝,苦入心,甘入脾,辛入肺,咸入肾”“心欲苦,肺欲辛,肝欲酸,脾欲甘,肾欲咸,此五味之所合也。”后世医药学家也均以此为准,并将其作为中药归经、临床用药的理论依据。然而,中药学理论表现内容并不全是如此。而且,从临床实践来看这种某味药专入某脏的理论与客观实际并不完全吻合。曾有学者将现所记载的味道单一的270种药物进行了归经方面的统计[4],也有学者用计算机建立《中药大辞典》数据库,并对中药五味和归经进行分析[5],统计结果表明辛味应入肝、脾、肺经;苦主入肝经;甘味应主入肝、脾经;酸味主入肝、脾、肺经,部分入肾经;咸味应主入肝、肾经,部分还入肺经。可见五味入五脏的理论虽有其一定的临床指导意义,但由于受当时历史条件的局限难免存在一些不足之处,不可不加分析地沿用,而应采用科学的方法研究和提高。

1.3 味-效关系的规律性难辨五味的作用实际上是由药物的功效总结出来的,体现了味与功效的联系因而应具有规律性。然而与实际不符者亦不少。如辛味能散能行,而具有辛味的灶心土、磁石、韭子等却既不能散(散风解表),亦不能行(行气、行血)。另一方面能散能行却非辛味独具,如蝉蜕味甘却能疏散风热,川楝子味苦却能行气止痛,赤芍味苦却能行血祛瘀。再如车前子《神农本草经》言其味甘“主气癃止痛利水道小便除湿痹”。《本草纲目》所谓“主暑湿泻痢”很难看出其功效与甘味之间有何联系。效味关系除了有不一致性之外,部分药物作用甚至正好相反。如辛味的益智仁、肉豆蔻等不仅不具备散和行的作用,反而具有收敛固涩、止泻的作用。而甘味的桑白皮、玉米须等不仅不补反而利水。由于味与功效之间存在的联系不够紧密甚或没有联系的现象,因而许多药物的功效不能用其味来解释人们在用五味来说明药物功效时常有所取舍有不具规律性或牵强之嫌。五味在说明药物功效方面却没有明显的特征,这不能不说是五味理论的不足。应用五味论药时出现的随意、不规范现象与此不无关系。一些中药在药性与功效上,其主要功效与其药性相悖或不能从药性与其功效的关系中得到阐释,属于此种情形的中药大多具有特殊功效(专一性)。而值得注意的是,多种药性及其交互作用构成了中药的整体功效。由于中药药性的多样性和性-效关系的复杂性使得几乎没有能在性能和功效上完全相同的两味中药。功效与药性这种复杂的离合关系表现出“效性相同”“效同性异”和“性同效异”等特点。也就是说药性理论的个性化特征在于其有主次之分。大多数中药的寒热属性能够在功效中得以体现,而有的药物寒热偏性较弱,只能作为临床遣药组方的参考因素。如桔梗、牛膝有引药上行和下行及其他功效,而其寒热属性并不明显。因此,在药物共性的基础上认识中药的个性则为重要。

1.4 揭示药性理论的科学内涵研究极其有限我国许多学者在运用现代科学方法研究中药的化学成分和药理作用方面做了大量工作。尽管在中药药性的研究思路、技术方法方面有些创新,但受传统思维观念影响,中医基础理论研究缺乏质的突破,导致从药物化学成分及实验药理学等角度认识和研究中药药性基本特征存在不足,中药性味、归经、升降浮沉及功效之间的相关性缺乏研究。对中药药性理论的研究大多侧重于一种性能,对五味理论则主要从物质基础角度进行研究[2]。由于各个医家的认识角度、学术观点、评判依据等差异,对中药药性标注混乱的现象大有所在[4]。有学者已经注意到中药药性理论研究存在的问题,文献与理论研究缺乏深度与广度,实验研究缺少集中药性、味、归经于一身的系统研究[4]。由于性与效的分离,药与证的分离,使有关研究在揭示中医药的科学内涵上以及有效指导中药临床合理运用的参考价值及指导意义有限。

在选择研究对象方面,没有注意药物性能标注的主次关系,甚至忽略历来存在的认识分歧,其各说不一,更难以揭示药性理论的科学内涵。虽有将性味与归经结合的研究也多局限于文献数据的整理,或者是点面结合、分散研究。而对药性认知确定缺乏把握主次、去粗取精的能力,常常真伪难辨,亦难阐释药性理论的科学内涵。功能靶点是中药直接作用的对象,它与药性的关系研究有助于在整体层面揭示药性理论的内涵[7, 8, 9]。同时,也看到整体观认识的复杂性[11, 12, 13, 14, 15, 16]。因此,五味的物质基础及其在靶点受体、组织分布等方面的特异性表达可作为五味与归经之间关系的切入点。

1.5 药效及其生物学机制研究亟待深化迄今为止,对中药药性理论的研究大多侧重于一种性能,如针对寒热药性或归经或毒性等,对药效或药理毒理及其机制研究较多;对五味理论则主要从物质基础角度进行文献分析与探讨[2];对归经理论大多借鉴受体学说、药动学等方法进行研究[9]。针对单味药物某一有效部位,则很难形成规律。中药的每一种性能,只是从某一特定角度对药物某种作用特性加以概括、认识,均不够完善。那么作为研究,也是单纯从一个侧面进行探索,显然有失偏颇。加之各个医家所处的认识角度不同,学术观点、评判依据等均有差异,在认识上不统一[3]。在中药药理研究回顾和反思的基础上认识到“性效关联”“药证相关”的重要性,提出药性与效用关系以及药与证相互关联的研究思路,采用系统生物学的研究手段,坚持药效关系的宏观研究与机体生物标志物成分系统分析的微观研究相结合[17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27],提出化学及生物学基础等的物质基础研究思路,有利于中药科学内涵的阐述,应用代谢组学、转运体、代谢酶和中药代谢标识物可以判断中药化学成分与功效的关联。在理论和实践中,应用系统生物学对中药复杂体系的生物学效应的物质基础也作过一定工作[28, 29, 30, 31, 32, 33]。确定体系中各元素之间相互关联的生物学网络,以及表征与特定生理病理刺激(扰动)相关的元素或网络之间的信息流。因此,提出以五味中的辛味药物为对象,药性-功效-病证之间存在着相互依存的辨证关系,药性和药效对证具有极强的依赖性,在此基础上得出的药性研究结论认识将会不只限于物质(化学成分)的范畴,更会是物质与效应的统一,其本质将呈现多层次、多因素特征。

2 药性与功效关系的研究进展中药药性是药物施之于机体后产生的广泛意义上的作用,可以独立于疾病而存在;功效是药物作用于人体后产生的对疾病有治疗性的作用,必须与疾病相联而存在。也就是说,药性主要是针对机体生理状态所产生的效应,功效主要是针对机体病理状态所产生的效应。同时,中药药性与功效又有着密切的关联性,即中药各药性可从不同方面反映功效。正如疾病有病因、病位、病性、病势,则药性有四气、五味、归经、升降浮沉。四气说明寒热属性,五味说明功能特性,归经说明药物作用的部位,升降浮沉说明药物作用的趋向,各自说明药物功效的一个方面,与功效关联的特征性十分明显。

五味是药物基本属性之一,它是用来阐述药物功用的一种理论框架,如《内经》云“甘缓”“酸收”“苦燥”“苦泄”“辛润”等。辛能散、能行,甘能补、能缓、能和,苦能泄、能燥,酸与涩都能收、能涩,咸能软、能下,淡能渗、能利。虽然药物的味与功效特点不是绝对和完全地符合古代功效的定义,但味在一定程度上可以部分地反映药物的功效特点,因此,对当时指导临床用药有着积极的意义。由于人们首先了解药物的主治,然后才逐步总结出功效,早期的本草均基于这种实践记载各药的主治病证。在认识药物的功效以前如果掌握了该药的五味特点,可以增强临床用药的准确性。《神农本草经》记载主治“咳逆上气”药物有20余种,却未指明这些药物以什么样的作用治疗咳逆上气。不弄清这些药物的五味就是不了解其作用特点,临床选用药物只能是袭其用而用,无异于按图索骥。而古人认识这些药的五味之后,就可能用辛散者去治疗外邪郁闭引起的咳逆上气,用甘补者去治疗肺虚引起的咳逆上气,用酸收者去治疗肺气不敛引起的咳逆上气。因此在功效尚未较好地总结出来之前的特定历史时期结合五味治疗疾病显得尤为重要,可以在很大程度上避免用药的盲目性。

2.1 药性是功效的内在依据中药药性各要素以其各自的特点,从不同角度、不同层次上反映了中药的性质及功能。药性各要素之间相互联系和补充,综合形成具体药物的独特效用。药性理论赋予了中药深刻的内涵,并成为中药功效的内在依据,可以说,药性是功效的基础。多数中药的性能与功效相统一或在很大程度上相关。如苦寒之黄连、黄柏能清热燥湿;味咸之海藻、牡蛎可软坚散结;甘寒之麦冬、石斛能清热养阴;辛温之麻黄、苏叶能发散风寒;甘咸温润之苁蓉、鹿茸能温肾填精等。

2.2 药性与功效部分相关且又呈现出复杂的离合关系一方面,药性是多数药味功效的基础;另一方面,药性与某些药物的功效并无直接联系。对部分药物来说,其药性有时只与其多功效中的某一些方面的作用存在着对应关系,这种对应关系可以是直接的,也可以是相关联的[2]。如麻黄味辛苦性温,辛温则能发汗解表散风寒,降逆平喘咳与其苦降之性有一定关系,利尿则与其性味几无关联;再如地骨皮属味甘淡性寒之品,因其性寒入肺经能清肺降火,味甘则相对苦寒之品而言不伤胃气,然其味淡则与功效并无直接联系。

2.3 药性与功效不相关性临床上一些中药主要功效与其药性相悖或不能从药性与其功效的关系中得到阐释。属于此种情形的中药大多为具有特殊功效(专能),或属于驱虫、截疟、麻醉、外用等类。如杀虫药使君子、榧子、南瓜子等的杀虫效用与其药性并没有直接的联系;大蒜解毒消肿、治痢之功与其温热之性亦没有太大的关系;硫黄的解毒杀虫、止痒之功与其酸温之性亦毫无关系。而且须注意的是,药性理论的个性化特征在于其有主次之分,何者起主导作用,功效就会更突出地体现这方面的特性,不能一概而论。大多数中药的寒热属性能够在功效中得以体现,而有的药物寒热偏性较弱,只能作为临床遣药组方的参考因素。当药物的归经作用特征大于其四性特征时,则突出与归经直接相关的功效作用,寒热有可能在功效中并不体现的十分明显。如桔梗、牛膝有引药上行和下行及其他功效,而其寒热属性并不明显。不难看出,多种药性及其交互作用构成了中药的整体功效。

2.4 中药药性的多样性和性-效关系的复杂性由于中药药性的多样性和性-效关系的复杂性使得几乎没有能在性能和功效上完全相同的两味中药。功效与药性这种复杂的离合关系表现出“效性相同”“效同性异”和“性同效异”等特点。因此,在掌握药物共性的基础上,认识中药的个性则尤为重要。临床应用中应同中见异,或相须而用,或各有所主,或各有偏重。在总结活血化瘀中药的归经、功效、主治和物质基础、生物学效应的基础上获得了活血化瘀药-五味的基本分类(表 1)。

| 表 1 活血化瘀药-五味分类及其部分生物效应表达 Table 1 Classification of CMM with invigoratingbloodcirculation and eliminating blood stasis-five tastes and expression of some biological effects |

造成本草所载药物的味与实际味感不符的主要原因有3种:其一,所选药物的品种来源、产地、采收季节或药用部分不同;其二,因为“五味”无客观统一的标准,由于尝辨方法及个人味觉器官差异等所造成;其三,有的本草所载药物之味不单是通过味觉器官尝辨出来的而是后世医药学家根据药物的作用而推测确定的。后者是造成与口尝不符的最主要原因,因为五味自归纳药物作用之后便渐渐成为说理工具,所以人们往往根据药物的作用而确定其味。如凡有发表作用的药物便认为有辛味,有补益作用的药物便认为有甘味等。这样便出现了本草所载药物的味与实际味道不符合的情况。例如,《天宝单方图》谓“菊花味辛”实则苦淡等。由于历代医家对于确定药物味的依据不统一所以还出现了同一药物而各家记述不一的情况。如天南星《本经》谓其“味苦”,《吴普本草》谓其“辛”,《药性论》又谓其“味甘”。药物的味感程度不明确,多用“极、大、甚或微”等以示区别,但这些区别只是相对而言,所以各家在记述每一药物时不统一。如大蓟《药性论》谓其“味苦”,《本草汇言》谓其“微苦”;又如黄连《本经》称其“味苦”,《本草正义》称其“大苦”,《唐本草》则称其“极浓苦”。这些均是不够合理的,有待于制定统一标准。

3.2 中药味感与五脏的联系无明显规律性祖国医学认为中药五味与五脏有着密切的关系。《内经》中明确指出“酸入肝,苦入心,甘入脾,辛入肺,咸入肾”“心欲苦,肺欲辛,肝欲酸,脾欲甘,肾欲咸,此五味之所合也”。后世医药学家也均以此为准并将其作为中药归经、临床用药的理论依据。然而中药学理论表现内容并不全是如此,从临床实践来看,这种某味药专入某脏的理论与客观实际相差甚远。曾有学者[4]将现行《中药学》第5版教材中所记载的味道单一的270种药物进行了归经方面的统计,结果酸味专入肝系者占11%,苦味专入心系者占1.14%,甘味专入脾系者占5.81%,辛味专入肺系者占10.29%,咸味药却无一种专入肾系。也有学者[5]用计算机建立《中药大辞典》数据库,从中筛选五味和归经2项俱全者进行统计,结果发现辛味应入肝、脾、肺经;苦主入肝经;甘味主入肝、脾经;酸味主入肝、脾、肺经,部分入肾经;咸味主入肝、肾经,部分还入肺经。可见五味入五脏的理论虽有其一定的临床指导意义,但由于受当时历史条件的局限难免存在一些不足之处,不可不加分析地沿用而应采用科学的方法研究。

3.3 效味关系与实际不符五味的作用实际上是药物的功效总结出来的,体现了味与功效的联系,因而应具有规律性。然而与实际不符者亦不少,如辛味能散、能行,而具有辛味的灶心土、磁石、韭子等却既不能散风解表,亦不能行气、行血。另一方面能散、能行却非辛味独具,如蝉蜕味甘却能疏散风热,川楝子味苦却能行气止痛,赤芍味苦却能行血祛瘀。再如车前子《神农本草经》言其味甘“主气癃止痛利水道小便除湿痹”,《本草纲目》言其“主暑湿泻痢”,很难看出其功效与甘味之间有何联系。效味关系除了有不一致之外,部分药物作用甚至相反,如辛味的益智仁、肉豆蔻等不仅不具备散和行的作用,反而具有收敛固涩止泻的作用;而甘味的桑白皮、玉米须等不仅不补反而利水。由于味与功效之间存在联系不够紧密甚或没有联系的现象,因而许多药物的功效不能用其味来解释,人们在用五味来说明药物功效时常有所取舍,有不具规律性或很牵强。五味在说明药物功效方面却没有明显的特征,这不能不说是五味理论的不足。

3.4 药效或药理毒理及其机制研究至今对中药药性理论的研究大多侧重于一种性能,如针对寒热药性或归经或毒性等,从药效或药理毒理及其机制研究较多[3];对五味理论则主要从物质基础角度进行研究[4];对归经理论大多借鉴受体学说、药动学等方法进行研究[5],针对单味药物某一有效部位,则很难形成规律。中药的每一种性能,只是从某一特定角度对药物某种作用特性加以概括、认识,均不够完善。那么作为研究,只是单纯从一个侧面进行探索,显然有失偏颇。加之各个医家所处的认识角度不同,学术观点、评判依据等差异,在认识上不统一,对中药药性标注混乱的现象大有所在,现有的各版《中药学》教材之间的性味归经标注也不尽一致[6]。

3.5 揭示药性理论的科学内涵在选择研究对象方面,没有注意药物性能标注的主次关系,甚至忽略历来存在的认识分歧,其各说不一,更难以揭示药性理论的科学内涵。有学者已经注意到中药药性理论研究存在的问题,指出文献与理论研究缺乏深度与广度,实验研究缺乏较理想的病或证的病理模型,缺乏综合性研究,缺少集中药性、味、归经于一身的系统研究[4]。虽有将性味归经结合的研究者,也大多局限于文献数据的整理,或者是点面结合、分散研究。而对药性认知确定,如何把握主次、去粗取精,常常真伪难辨,也难阐释药性理论的科学内涵。

4 研究的关键问题以中药药性核心理论和传统功效为研究对象,提出以药性研究为纲的研究思路,针对活血化瘀类中药的药性理论关键科学问题,探索建立基于传统功用的中药药性研究的思路与方法,解析中药药性理论的科学内涵,创新中药药性理论,建立多元、多维研究模式,应用系统生物学技术诠释药性理论的科学内涵,以转化研究诸多因素的关联性,使之具有重要科学意义和应用前景。

以中药五味的客观表征及其作用的趋势(升降沉浮)、药物作用的靶点(归经)以及药效活性(功效)等生物效应表达为研究思路,以性味不同、功效一致的活血化瘀药为研究对象,通过味觉仿生模型、受体靶点、药物体内过程以及整体动物症候模型为研究和评价方法,以普遍联系的视角,全面阐释中药五味理论的科学内涵,进一步以“药物-五味- 物质-效应-功用”五位一体和序贯思路使五味的研究向方剂配伍和临床实践转化。

4.1 五味物质基础表征和评价选择代表性的不同药性的活血化瘀药,采用HPLC-MS、系统化学分离等方法,并对活血化瘀药物全成分-组分群-类成分进行系统分离和化学表征;以味觉感知细胞分子仿生模型并结合中药五味药效界定原则为评价模型和指标,对不同活血化瘀药的五味药性物质基础进行评价和确定。分析研究五味的客观化表达多元因素对活血化瘀药的相关联信息,阐明活血化瘀药五味表达的相关性和影响规律性。

4.2 基于五味的药效生物模型建立和药物功效研究根据活血化瘀药物的不同性味特点,建立相应实验模型,研究不同性味的活血化瘀药的功效,建立系统的多元的性味-药效-药代模式,研究活血化瘀药多层次的性味-药物功效相关的化学物质基础与生物学表达模式,阐释活血化瘀药的五味实质;建立不同性味的活血化瘀药的性味物质基础表达模式;从性味-药效相关角度研究经典活血化瘀方药的配伍理论,从性味角度阐释方剂配伍理论的合理性。

4.3 基于受体靶点和体内过程(归经-组织分布)的五味归经的药效物质基础和生物效应研究选择不同药味的的活血化瘀中药川芎(辛)、降香(辛)、延胡索(辛、苦)、赤芍(苦)、虎杖(苦)、当归(甘)、牛膝(酸)、白芍(酸)、血竭(咸)等和相关方药,采用体外细胞和受体模型,结合体内过程(组织分布),对不同性味的活血化瘀药的五味的物质基础化学物质组进行生物活性筛选和追踪,并采用HPLC-MS、系统化学分离等技术方法,确定五味归经的药效物质基础,探索药性-功效的机制;根据不同方剂的“君、臣、佐、使”配伍的药性差异,横向比较其成分-靶点网络的性质差异,挖掘药性对方剂的体内作用综合效应。

4.4 应用转化研究开展诸多因素的关联性研究以传统功效为主导和“病-证-方-效”结合的研究思路,建立寒凝血瘀证模型和热毒血瘀证模型和优化临床疗效评价体系,发现模型与患者群变化规律和表征特点,确定两者医学转化的可行性;以治疗血瘀证的经典名方血府逐瘀汤及其系列附方为研究对象,探索升降浮沉、归经和七情和合变化与药性关系的科学内涵。采用转化研究模式,结合药效动力学/药物代谢动力学(PD/PK)研究寻找与功效相关的生物标志物,研究不同性味药物配伍的选择性以及与归经的相关性,结合“病-证-方-效”整体研究和药物主要成分PK与PD相关性,发现共性和差异性,来探索疗效确切的中药药性本质。

5 创新研究思路 5.1 关键科学问题围绕以中药药性核心理论为目标、传统功效为主导,选定活血化瘀类中药,提出以药性研究为纲的研究思路,凝练出以下3个关键科学问题:(1)统筹药味本质的研究方向和目标,坚持药味理论的完整性、研究方法的系统性,揭示中药药味的化学信息、生物学信息、功效以及研究药性-功效相关生物学机制的科学问题。(2)建立活血化瘀中药药味-物质基础-功效相关联的实验模型,研究关键因素与药性表达的相关性,为揭示多层次、多因素为特征的中药药味本质奠定基础,阐明中药药味相关的化学物质-功效相关的生物学基础的内在联系。(3)基于转化研究的“药物-五味-物质-效应-功用”等“五要素”一体的现代中药药味基础与应用研究,为获得连接实验室和临床相关的药性PK标识物与功效PD终点效应指标,建立“药物-五味-物质-效应-功用”五要素之间的关联性,是本项目关键科学问题与技术难点。

5.2 研究假说基于中药药性理论的五味的本体(物质基础)与效用(生物效应)的对应关系,以药味生物效应表达的药物作用的趋势(升降沉浮)、药物作用的靶点(归经)以及药效活性(功效)等不同的表达模式的完整性序贯思路,选择功效一致、药味不同的活血化瘀药为研究对象,以味觉感知仿生模型并结合中药五味药效概念的界定,研究表征五味的物质基础;以体外细胞和受体模型,结合体内过程(组织分布),阐释五味在升降沉浮和归经方面的表达规律;以证-病结合的药效学模型,研究和阐释不同药味的活血化瘀药在不同血瘀证疾病的作用特点和规律性。统筹以上研究结果,全面阐释活血化瘀药五味的物质基础及其生物效应表达规律;提出五味理论在指导配伍组方和临床实践方面的理论依据。

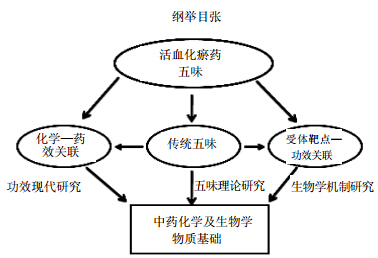

5.3 纲举目张的创新研究思路以中药药性核心理论为研究对象,提出具有创新性的学术思路(图 1),以传统功效为主导形成的“纲举目张”的学术思路,选定活血化瘀中药的五味药性为切入点,围绕功效,开展药性归经等全面统筹的研究;在可控的研究范围内坚持药性理论的完整性,坚持中药药性理论原则,注重前沿现代新技术、新方法的应用,突破创新和多学科交叉和多元化因素的关联研究,揭示中药药性理论,解释、还原其科学内涵。

| 图 1 学术思路Fig. 1 Academic thought |

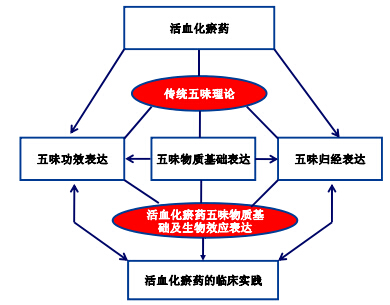

以活血化瘀中药的五味药性为基础,提出以药性为主线的技术路线的设计原则(图 2),展示了本研究内容和计划的内在联系和相互制约关系和目标的统一性。

| 图 2 以中药药性研究为主线的技术路线Fig. 2 Technical route by research on drug property of CMM as main-line |

结合课题关键科学问题与技术难点,围绕以下要点:统筹药味本质的研究方向和目标、优化活血化瘀中药药味与功效相吻合的实验模型、把握基于转化研究的“药物-五味-物质-效应-功用”五要素一体的现代中药药味基础与应用研究,制定研究方案。

6 研究展望长期以来,在运用现代科学方法研究中药的化学成分和药理作用方面虽然做了许多工作,取得了大量的数据,但对于这些化学成分、药理作用与中药药性理论中的性味、归经、升降浮沉及中药功效之间有什么联系却缺少研究。当前,尽管在中药药性的研究思路、技术方法方面创新较多,研究成果亦颇为丰硕,但由于受传统思维观念影响,加之中医基础理论研究缺乏质的突破,导致中医药界对药性的把握或基于临床应用经验,或本于现代对药物化学成分及实验药理学等的揭示,尽管这些认识途径都从不同层面丰富了中药药性基本特征的认识,但亦存在着各自的不足。有关中药的现代研究,均侧重从现代化学药物的药效角度来认识中药的性能、药理效应与药性,药物性能与证候基本上是各自分开研究的。由于性与效的分离,药与证的分离,使有关研究在揭示中医药的科学内涵上以及有效指导中药临床合理运用方面极其有限。

功能靶点是中药直接作用的对象,它与药性的关系研究有助于在整体层面揭示药性理论的内涵,明确了四气、归经与功能靶点的关系和四气、五味与作用方式的关系,利用药性理论指导中药的组方和现代药物开发奠定了理论基础。必须认识“性效关联”“药证相关”的重要性,提出将药性与效用关系以及药与证相互关联的研究结合起来,以及采用系统生物学尤其是代谢组学的研究手段,坚持证候和药效关系的宏观研究与机体生物标志物成分系统分析的微观研究相结合。由于药性-功效-病证之间不可分割,它们之间存在着相互依存的辨证关系,其本质应该具有多层次、多因素关联特征。未来中药药性本质的研究应立足于临床,以阐明中药性效关系作为未来研究的基本导向,确立以中医药学基本理论为研究指导思想,体现继承与创新相结合的思想,实现对传统中药药性理论的超越和发展。

| [1] | 张铁军, 刘昌孝. 中药五味药性理论辨识及其化学生物学实质表征路径 [J]. 中草药, 2015, 46(1): 1-6. |

| [2] | 盛 良. 中药四气五味和化学成分的关系 [J]. 现代中西医结合杂志, 2004, 13(21): 2804-2806. |

| [3] | 张效霞, 王振国. 古今中药性味不统一的原因探讨 [J]. 中华医史杂志, 2009, 39(3): 164-167. |

| [4] | 肖小河. 中药药性研究概论 [J]. 中草药, 2008, 39(4): 481-484. |

| [5] | 王普霞, 周眷祥. 基于"证-药效-药性"观念及"药性本质多元"假说探讨中药药性本质 [J]. 南京中医药大学学报, 2006, 22(6): 345-347. |

| [6] | 杨 霖, 陈 莉, 俞仲毅. 中药"性味归经"之间的关联分析 [J]. 上海中医药大学学报, 2010, 24(4): 82-84. |

| [7] | 刘 倩, 喇万英. 基于体内代谢-药效学相关性分析的中药复方药效物质基础研究 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2011, 17(10): 272-273. |

| [8] | 王伽伯, 金 城, 肖小河, 等. 中药药性研究回顾与思考 [J]. 中华中医药杂志, 2008, 23(7): 575-579. |

| [9] | 穆仙丽, 赵宗江, 魏 晨. 中药归经研究述评 [J]. 内蒙古中医药, 2002(6): 43-46. |

| [10] | 肖 斌, 陶 欧, 罗 计, 等. 中药药性与功能靶点的关系 [J]. 中西医结合学报, 2011, 9(7): 789-793. |

| [11] | 张 廷, 崔 瑛, 申玲玲, 等. 中药药性复杂性与药性物质研究的思考 [J]. 中华中医药杂志, 2013, 28(3): 585-587. |

| [12] | 刘亚梅, 陈 群, 徐志伟. 中医寒证本质研究概况及其思考 [J]. 长春中医学院学报, 2001, 17(2): 50-52. |

| [13] | 刘 群, 杨晓农. 中药四气五味的现代认识 [J]. 西南民族大学学报, 2006, 32(5): 981-985. |

| [14] | 周正礼, 李 峰, 王文炳, 等. 中药药性与物质基础关系的研究进展 [J]. 辽宁中医杂志, 2010, 37(4): 758-759. |

| [15] | 张永清, 王 鹏, 纪玉佳, 等. 中药药性物质论 [J]. 山东中医药大学学报, 2011, 35(4): 291-295. |

| [16] | 张廷模, 王 建. 中药药性"三性"说新论 [J]. 成都中医药大学学报, 2006, 29(4): 1-3. |

| [17] | 沈自尹. 系统生物学和中医证的研究 [J]. 中国中西医结合杂志, 2005, 25(3): 255-258. |

| [18] | 刘树民, 卢 芳. 基于系统生物学阐释中药药性理论科学内涵的研究思路与方法探讨 [J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2008, 10(2): 12-16. |

| [19] | 吴磊宏, 高秀梅, 程翼宇, 等. 基于中医主治关联的中药饮片网络药理学研究 [J]. 中国中药杂志, 2011, 36(21): 2916-2918. |

| [20] | 王振国, 王 鹏, 欧阳兵. 关于中药四性物质基础研究技术路线的讨论 [J]. 浙江中医学院学报, 2006, 30(2): 143-146. |

| [21] | 王米渠, 严石林, 李炜弘, 等. 寒热性中药对SD大鼠的实验研究 [J]. 浙江中医学院学报, 2002, 26(6): 43-45. |

| [22] | 邹 亮, 冷 静, 胡慧玲, 等. P-糖蛋白方法用于中药药性理论研究的探讨 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2012, 18(17): 319-323. |

| [23] | Ideker T, Galitski T, Hood L. A new approach to decoding life: systems biology [J]. Annu Rev Genomics Hum Genet, 2001, 2(1): 343-372. |

| [24] | Nicholson J K, Wilson I D. Understanding ‘global' systems biology: metabonomics and the continuum of metabolism [J]. Nat Rev Drug Discov, 2003, 2(8): 668-667. |

| [25] | Sirota M, Dudley J T, Kim J, et al. Discovery and preclinical validation of drug indications using compendia of public gene expression data [J]. Sci Translat Med, 2011, 3(96): 96ra77. |

| [26] | Barabasi A L, Gulbahce N, Joseph Loscalzo J. Network medicine: a network-based approach to human disease [J]. Nat Rev Genet, 2011, 12(1): 56-68. |

| [27] | Xiao X F, Qiao X L, Hou W B, et al. Studies on pharmacokinetics of pharmacokinetic-markers in Huanglianjiedu Decoction to cerebral ischemia reperfusion model mice [J]. Asian J Pharmacod Pharmacok, 2008, 8(4): 287-298. |

| [28] | Lu T, Yang J L, Gao X M, et al. Plasma and urinary tanshinol from Salvia miltiorrhiza (Danshen) can be used as pharmacokinetic markers for cardiotonic pills, a cardiovascular herbal medicine [J]. Drug Metab Dispos, 2008, 36(8): 1578-1586. |

| [29] | Liu H F, Yang J L, Du F F, et al. Absorption and disposition of ginsenosides after oral administration of Panax notoginseng extract to rats [J]. Drug Metab Dispos, 2009, 37(12): 2290-2298. |

| [30] | Lin Y P, Si D Y, Zhang Z P, et al. An integrated metabonomic method for profiling of metabolic changes in carbon tetrachloride induced rat urine [J]. Toxicology, 2009, 256(2): 191-200. |

| [31] | Liu C X, Yi X L, Si D Y, et al. Herb-drug interactions involving drug metabolizing enzymes and transporters [J]. Curr Drug Metab, 2011, 12(9): 835-849. |

| [32] | Liu C X, Li C, Lin D H, et al. Significance of metabonomics in drug discovery and development [J]. Asian J Drug Metab Pharmacok, 2004, 4(2): 87-96. |

| [33] | Liu C X, Si D Y, Wan R Z, et al. Metabonomics in research of natural drugs and traditional Chinese medicines [J]. Chin J Nat Med, 2008, 6(2): 82-88. |

2015, Vol. 46

2015, Vol. 46