2. 贵州民族大学化学与环境科学学院, 贵州 贵阳 550025

2. College of Chemistry and Environment, Guizhou Minzu University, Guiyang 550025, China

虎皮楠科(Daphniphyllaceae)虎皮楠属Daphniphyllum Bl. 植物为单科单属植物,多为常绿灌木或小乔木,全世界30余种,主要分布在东南亚地区[1]。我国有10种,主要分布于我国南部地区[1]。虎皮楠生物碱是虎皮楠科植物特有的一类成分,高度复杂而多变的多环结构一度是国际天然产物领域中具有挑战性的研究热点[2, 3, 4, 5]。

虎皮楠Daphniphyllum oldhami (Hemsl.) Rosenth. 为乔木或小乔木,分布于我国长江以南各省区[1]。其味苦、涩,性凉;有清热解毒、活血化瘀之功效;主治感冒发热、扁桃体炎、肝脾肿大、毒蛇咬伤、骨折等疾病[6]。研究显示,虎皮楠生物碱daphnicyclidin A~H具有较强的细胞毒性[7],而logeracemin A则具有较强的抗HIV的生物活性[8]。本研究小组曾经从贵州松桃采集的虎皮楠中发现新骨架的虎皮楠生物碱oldhamine A,该化合物为1个新颖的降碳并含有环戊二烯负离子结构单元的生物碱,通过单晶衍射确定了该化合物结构[9]。此外,还从该植物中分离得到1个具有跨环效应的虎皮楠生物碱[10]。为了发现更多结构新颖并具有生物活性的虎皮楠生物碱,本实验继续对产自贵州松桃的虎皮楠化学成分进行了研究,从中分离得到1个新的具有环戊二烯负离子结构单元的生物碱,命名为虎皮楠素D(oldhamine D,1)。

1 仪器与材料Bruker AM-400型核磁共振仪(德国Bruker公司),Finnigan MAT 90型质谱仪(德国Finnigan Mat公司),柱色谱硅胶(200~300、300~400目)及薄层板GF254均为青岛海洋化工厂生产,Sephadex LH-20为Amersham Biosciences公司产品,RP18为日本Daiso公司产品。

虎皮楠样品于2012年10月采自贵州松桃地区,由贵州省科学院陈训研究员鉴定为虎皮楠科虎皮楠属植物虎皮楠Daphniphyllum oldhami (Hemsl.) Rosenth.,凭证标本(chengjian-201238)保存于贵州省中国科学院天然产物重点实验室。

2 提取与分离虎皮楠枝叶(60 kg),粉碎后用75%乙醇120 L热回流提取3次,每次2 h,提取液减压浓缩后得到浸膏2 kg。捻溶于6 L沸水中,用2 mol/L HCl溶液调节水溶液至pH为3,氯仿萃取3次,每次7 L。酸水液再用2 mol/L NaOH溶液调节pH至11,用氯仿萃取3次,每次8 L,回收氯仿得到总生物碱120.3 g。总生物碱用硅胶柱色谱进行粗分,氯仿-甲醇(10∶0→0∶10)梯度洗脱,得到4个部分Fr. A~D)。其中Fr. D(10.6 g)经硅胶柱色谱(氯仿-甲醇10∶1)得到3个部分Fr. D1~D3,Fr D2经Sephadex LH-20(甲醇)纯化得到部位Fr. D2-1和D2-2,Fr. D2-2经RP18反相柱色谱(30%乙醇)分离得到化合物1(10 mg)。

3 结构鉴定化合物1:淡黄色固体,改良碘化铋钾显色呈阳性反应。[α]D27 + 98.3°(c 0.28,氯仿-甲醇1∶1)。HR-ESI-MS m/z: 368.168 6 [M+H]+(计算值 368.168 2),确定其分子式为C22H25NO4,不饱和度为11。UVλmaxMeOH(nm): 204, 255, 261, 296, 362。IRνmaxKBr(cm-1): 3 431, 2 926, 1 663, 1 618, 1 458,提示分子中含有共轭的羰基(1 663和1 618 cm-1)。13C-NMR数据(表 1)显示22个碳信号,包括9个季碳(8×sp2和1×sp3);4个次甲基;7个亚甲基以及2个甲基信号。位于低场的2个亚甲基 (δC 60.9,54.7) 和1个次甲基 (δC 67.7) 与杂原子氮相连。1H-NMR数据(表 1)包含2个甲基信号,根据其裂分情况,它们分别应与叔碳和季碳相连 [δH 1.27 (d, J = 7.0 Hz), 1.47 (s)]。以上所述的波谱特征与daphnicyclidin型虎皮楠生物碱类似[7]。

| 表 1 化合物1的NMR数据 (400/100 MHz, CD3OD) Table 1 NMR data of compound 1 (400/100 MHz, CD3OD) |

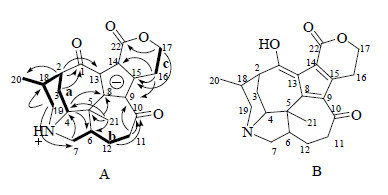

该化合物的平面结构可以通过2D-NMR来确定,分析1H-1H COSY及HSQC相关确定3个结构片段:a(C-2-C-4和C-18-C-20)、b(C-6-C-7和C-11- C-12)和c(C-16-C-17)。在HMBC图谱中,H-19α与C-7 (δC 60.9)、H-7β与C-4 (δC 67.7) 的相关信号表明C-4、C-7和 C-19 通过N原子彼此相连。H-21与C-4、C-5、C-6相关信号表明C-4、6、21与C-5 (δC 51.4) 相连;另外,H-4、6与C-8 (δC 138.2) 的HMBC相关证实了C-5与C-8相连。H-11、12与C-10 (δC 203.2) 的相关信号确定了羰基的位置。H-16α与C-9、15,H-11与C-9、10的相关信号表明片段b和c通过C-10、C-9和C-15相连。H-16与C-14、15,H-17与C-15的相关信号证实C-15与C-14相互连接。H-17与C-15、22,H-16α与C-15、14的相关表明C-14与C-22的连接。根据HMBC相关,确定了3个片段、杂原子及季碳之间相连方式,初步确定化合物结构如图 1所示。然而,文献检索显示,由C-1、C-8、C-9、C-13、C-14及C-15构成共轭体系存在2种异构体,即C-1是羰基,结构中形成环戊二烯负离子结构单元的A,或是C-1为烯醇式结构,结构中包含环戊二烯结构单元的B。为了进一步确定该片段结构,比较了化合物1和这两类结构间的化学位移,发现化合物1与C-1为共轭羰基的oldhamine A[9] [C-1 (δC 196.8), C-8 (δC 137.6), C-9 (δC 124.2), C-13 (δC 121.7), C-14 (δC 111.7) 和C-15 (δC 144.2)] 化学位移相似,而与具有环戊二烯结构单元,C-1为烯醇结构的daphnicyclidin A[7] [C-1 (δC 187.1), C-8 (δC 146.7), C-9 (δC 132.6), C-13 (δC 117.4), C-14 (δC 113.1), C-15 (δC 149.3)] 化学位移相差较大。由此推测化合物1存在一个季碳组成的共轭体系,含有一个环戊二烯负离子结构单元,其结构应该为前者(图 1-A)。

|

图 1 化合物1主要的1H-1HCOSY (━) 和HMBC ( ) 相关Fig.1 Key 1H-1H COSY (━) and HMBC ( ) 相关Fig.1 Key 1H-1H COSY (━) and HMBC ( ) correlations of compound 1 ) correlations of compound 1 |

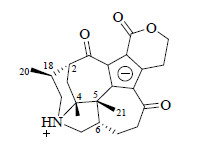

化合物1的相对构型由ROESY谱及与化合物Daphnicyclidin A[7]比较而确定。ROESY谱中,H-21与H-3β的相关,H-3β与H-2的相关,H-21与H-4、H-6的相关表明H-2、H-4、H-6和H-21处于β构型,而H-3α与H-18的相关表明H-18处于α构型。因此,该化合物的结构最终鉴定如图 2所示,为1个新的虎皮楠生物碱,命名为虎皮楠素D。

4 讨论前人从虎皮楠属植物中共分离得到2个具有环戊二烯负离子结构的生物碱成分[9, 11]。该类生物碱结构中的环戊二烯负离子与氮正离子形成内盐而稳定存在[9, 11]。研究表明,结构中的环戊二烯负离子易受到外界环境pH值的影响而发生结构转化:酸性环境促使其向环戊二烯结构转化,而碱性环境促使其向环戊二烯负离子的结构转换[9]。

| 图 2 化合物1的结构Fig.2 Structure of compound 1 |

从贵州松桃地区采集的虎皮楠中分离得到5个daphnicyclidin型的虎皮楠生物碱[12],Kobayashi等[7]研究表明该类生物碱具有一定的细胞毒性。然而,本研究并未发现上述生物碱具有细胞毒性[9, 12]。可见,该类生物碱活性还需进一步验证和研究。

| [1] | 中国植物志编辑委员会.中国植物志 (第45卷) [M].北京:科学出版社, 1980. |

| [2] | 邸迎彤.虎皮楠科生物碱和楝科四降三萜化学成分研究 [D].昆明:中国科学院昆明植物研究所, 2007. |

| [3] | 穆淑珍.两种虎皮楠属植物中生物碱成分研究 [D].昆明:中国科学院昆明植物研究所, 2007. |

| [4] | 李春顺.两种虎皮楠属植物中生物碱成分研究 [D].昆明:中国科学院昆明植物研究所, 2008. |

| [5] | Kobayashi J, Morita H. The Daphniphyllum alkaloids [J]. Nat Prod Rep, 2009, 26: 936-962. |

| [6] | 国家中医药管理局中华本草编委会.中华本草 [M].上海:上海科学技术出版社, 1999. |

| [7] | Kobayashi J, Inaba Y, Shiro M, et al. Daphnicyclidins A-H, novel hexa-or pentacyclic alkaloids from two species of Daphniphyllum [J]. J Am Chem Soc, 2001, 123(46): 11402-11408. |

| [8] | Xu J B, Zhang H, Gan L S, et al. Logeracemin A, an anti-HIV Daphniphyllum alkaloid dimer with a new carbon skeleton from Daphniphyllum longeracemosum [J]. J Am Chem Soc, 2014, 136(21): 7631-7633. |

| [9] | Tan C J, Di Y T, Wang Y H, et al. Oldhamine A, a novel alkaloid from Daphniphyllum oldhami [J]. Tetrahedron Lett, 2008, 49(21): 3376-3379. |

| [10] | Tan C J, Wang Y H, Di Y T, et al. Daphnioldhamine A, a novel alkaloid from Daphniphyllum oldhami [J]. Tetrahedron Lett, 2012, 53(21): 2588-2591. |

| [11] | Zhang W, Guo Y W, Krohn K. Macropodumines A-C: novel pentacyclic alkaloids with an unusual skeleton or zwitterion moiety from Daphniphyllum macropodum Miq. [J]. Chem Eur J, 2006, 12(19): 5122-5127. |

| [12] | 谭承建.虎皮楠和孟仑三宝木两种植物的化学成分研究 [D].昆明:中国科学院昆明植物研究所, 2009. |

2015, Vol. 46

2015, Vol. 46