2. 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂, 天津 300112

2. Lerentang Pharmaceutical Factory, Tianjin Zhongxin Pharmaceutical Group Co., Ltd., Tianjin 300112, China

冠状动脉粥样硬化性心脏病简称冠心病,通常被认为是由环境因素和遗传因素共同作用导致的一种复杂慢性炎症疾病[1]。我国冠心病的发病率与发达国家相比仍属于较低水平,但冠心病发病率呈逐年上升趋势。目前提出的冠心病危险因素已经多达200多种,其中传统因素多是从机体整体角度出发考虑的,例如年龄、性别、糖尿病、吸烟等[2]。除去传统因素,还发现了一些新的因素,这些新的因素多是从分子水平出发考虑的,例如胎球蛋白-A、脂肪组织分泌的内脂素、脂联素和抵抗素等[3]。针对不同因素,现代冠心病的治疗方法主要包括药物治疗、介入治疗、手术治疗[4]。最常用的是单靶点药物治疗,例如抗血小板凝聚的阿司匹林[5],虽然疗效强但适用范围单一。因此,多组分疗法即使用2种或2种以上的药物成分同时作用于多个靶点治疗冠心病的方法[6],被认为是未来的发展方向。传统中药复方具有多成分、多靶点的治疗特点,也属于多组分疗法。

通脉养心方由炙甘草、党参、生地黄、桂枝、阿胶、麦冬、大枣、醋龟甲、五味子、制何首乌、鸡血藤11味中药组成,具有养心补血、通脉止痛的功效,是中医药治疗冠心病的常用药之一。但与多数中药复方一样,通脉养心方生物学基础尚未清楚,从现代医学角度出发不能阐释其治病机制。通过文献回顾不难发现,对于通脉养心方中单味中药已经积累了大量的生物学研究数据,如果这些数据可以应用到通脉养心方的研究中将大大节约研究经费和时间。但如何把这些相关联的生物学信息综合、分析、预测通脉养心方的相关作用机制依然十分困难,而网络药理学的研究方法可以提供新的思路。

1 通脉养心方的研究现状以“通脉养心”为主题词,检索中国知网数据库、万方数据库、维普数据库,筛选1990年5月到2015年5月的文献,并以确实研究通脉养心方的文献为纳入标准,排除健康养生类别文献以及重复文献,共发现23篇关于通脉养心方的中文文献。在Pubmed、Embase以及Cochrane Library数据库中分别以“Tongmai Yangxin”“tongmaiyangxin”为关键词进行检索,按照上述排纳标准筛选1990年5月到2015年5月的文献,共发现1篇研究通脉养心方的英文文献。文献检索结果中关于通脉养心方的文献共24篇(表 1)。

| 表 1 已发表的通脉养心方相关文献 Table 1 Tongmai Yangxin Prescription-related literature published |

目前,人们对组学的研究已经取得实质性进展,并累积大量的生物学数据[31]。为了用更直观的方法来呈现这些生物数据集的关联,网络药理学应运而生。新兴的网络药理学是通过计算机方法和实验方法来分析整合大量生物学信息的涉及多个学科领域的综合性学科,其可以从蛋白、分子、基因层面揭示机体与疾病相互作用机制。其中计算机的方法主要包括图形理论、数据挖掘、信息可视化方法等;实验方法主要包括高通量组学技术、药理学和生物学实验设计等[32]。

2.1.2 网络药理学的分析技术网络药理学的分析技术主要包括网络拓扑学、随机网络生成和比较、网络分层和聚类等。其中,网络拓扑学[33]通过计算机将具体数据信息化为点,将相互关联抽象化为线,在一个欧几里德空间中通过分析点、线、面这些拓扑学参数来反映数据特征;随机网络[34]通过概率相关函数等预测随机网络模型中的节点、箭线出现的概率以反映数据特征;网络分层和聚类[35]通过生成一系列嵌套的聚类树模型来反映数据特征,是简化网络复杂度的重要方法。

2.1.3 网络药理学的特点网络药理学的特点是遵循勒夏列特原理,即认为生物体本身健康状态为一个平衡体系,疾病会使这个平衡体系发生偏移,而药物就是能使这个平衡体系的改变减弱[36]。这种思路和中医药传统理论相符合,为网络药理学在中医药中的应用奠定基础。

2.2 网络药理学的优势与不足随着医学的发展,越来越多的疾病如癌症、冠心病、糖尿病等被证明是复杂疾病,而常用的单靶点药物治疗复杂疾病的效果并不理想,多靶点药物的开发和应用日趋重要[6]。通过网络药理学与传统药理学的比较[37](表 2),发现网络药理学可以对已有的分子生物学数据进行系统全面的分析,并为多靶点药物的开发和机制研究提供思路[38],但其自身也存在一定局限性。

| 表 2 网络药理学与传统药理学的优缺点比较 Table 2 Comparison on advantages and disadvantages with network pharmacology and traditional pharmacology |

通过比对不难发现,如何提高网络药理学预测的准确性和如何验证网络药理学的预测结果都是网络药理学中急需解决的问题。针对这些问题可以从3方面着手:(1)选用可信度高的数据库进行挖掘。例如Ingenuity Pathway Analysis(IPA,http://www. ingenuity.com)数据库,该数据库是基于网络集成的应用软件,已被世界顶尖的制药公司和科研机构广泛使用,其选取的文献都是影响因子大于3的文献。(2)通过细胞和动物学实验验证所得结果以提高可靠性。(3)建立相关数学模型,对预测结果进行修正,减少偏差。

2.3 网络药理学在中医药研究中的应用在网络药理学中,基于不同药物之间在化学结构、功效等方面的相似性,可以构建药物-药物网络对药物进行功效预测,也可从药物功效角度出发进行有效成分的预测,还可以利用这些网络验证方剂学中的组方原则等。中医药不同成分间、不同靶点间存在的相互联系、相互协同与制约的复杂网络,是网络药理学方法可以被运用到中医药研究中的基础。

网络药理学在中医药中的应用包括预测功能、特定疾病的网络构建、中药成分网络构建、药物-基因-疾病联合模块定量分析等[39],即网络药理学通过网络的构建,可以预测中药复方的作用途径和毒副作用。基于现有的数据库,科学家们结合网络生物学、生物信息学和化学信息学等构建不同疾病的复杂药理学网络[40, 41],以此对中药复方物质基础和作用机制研究进行初步探讨。Li等[42]作为将网络药理学应用于中医药研究中的先驱者,为中药网络药理学的发展奠定了基础。他通过构建寒热证网络模型发现寒热证的分子机制与神经-内分泌-免疫网络体系的平衡相关。这一发现为中医药证候学的研究提供新思路。Wu等[43]通过构建一种基于网络药理学的评分方法来探讨在急性心肌缺血特异性生物学网络中芪参益气方“君、臣、佐、使”的配伍关系,为中药复方配伍组成原则的研究提供新思路。

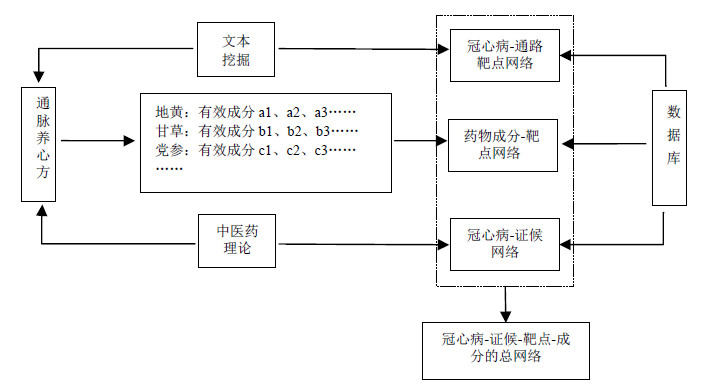

3 网络药理学在通脉养心方治疗冠心病中的应用 3.1 网络药理学在通脉养心方治疗冠心病中的网络构建方法冠心病是一个复杂疾病,目前研究者们正在探索用多组分疗法治疗冠心病,而通脉养心方就是运用多种药物成分共同治疗冠心病。虽然通脉养心方在治疗冠心病中的研究数据并不充分,但组成通脉养心方的单味药已经积累了大量研究数据。如果这些单味药的研究数据可以被系统综合分析,则可以模拟出通脉养心方可能的作用机制,找到其相关作用靶点。网络药理学可以用系统的方法把这些研究数据进行综合分析,并从中提炼出循证医学证据来阐明通脉养心方治疗冠心病的机制、疗效等问题。通脉养心方治疗冠心病的网络构建方法如下:(1)以文本挖掘的方式找到所有冠心病相关的基因、蛋白、调控因子,通过统计冠心病在相关文献中的出现频数等初步建立疾病-靶标数据库。(2)根据数据库中搜集的相关基因、蛋白、调控因子建立关于冠心病的通路靶点网络,并完善疾病-靶标数据库。(3)基于文本挖掘、中医药理论以及相关中药成分数据库选取与通脉养心方相关的单味药、有效部位以及有效成分,建立成分-靶标数据库,再对应疾病-靶标数据库,找到与药物成分和冠心病均相关的关键靶点。关键靶点为出现频次高、关联度高的靶点。(4)基于文本挖掘、中医药理论和数据库搜索获取与冠心病相关的证候,经过统计分析构建冠心病-证候网络,并根据疾病-靶标数据库建立冠心病-证候-靶点网络。(5)根据冠心病的科学的假说,通过网络药理学分析技术建立疾病-证候-靶点-成分的总网络(图 1)[44]。

| 图 1 通脉养心方治疗冠心病网络模型的构建Fig.1 Network model of Tongmai Yangxin Prescription used in treatment of CAD |

“君、臣、佐、使”配伍基本原则是中医遣方的重要思想之一,如果想通过网络药理学方法用现代科学技术来分析通脉养心方配伍中君药、臣药、佐药及使药的地位与功能,则需要在上述建立的总网络中,去除与某一单味药相关的所有药物成分构建子网络。然后把缺失了某一类药物成分的子网络图与总网络图对比。通过这一方法,计算每一味药的偏移率,并对比不同药物的偏移率来验证通脉养心方中君、臣、佐、使药物的归属。通过聚类分析,分析子网络偏移方向,从而推测君、臣、佐、使药物可能的功效。因为对每个药物研究深浅不同,结果会有一定偏差[43]。

3.2 网络药理学在探索通脉养心方治疗冠心病作用机制中的科学意义本文通过系统建立通脉养心方的成分-靶点网络、冠心病的疾病-通路网络和疾病-证候网络,再利用网络药理学分析技术对所得网络进行关联综合分析,阐明通脉养心方治疗冠心病的作用机制具有以下科学意义:(1)发现或者确认通脉养心的治疗靶点,预测其治疗冠心病的生物通路本质,有助于研究者设计出更合理的实验研究方案和指导通脉养心方的临床用药。(2)通过构建不同网络模型,预测通脉养心治疗冠心病可能的作用机制,为中医药理论的科学性提供一定证据。(3)通对网络模型比较分析,验证方剂学中基本配伍原则的合理性。

4 结语网络药理学作为系统生物学的研究方法,引入到中医药领域中,研究中药复方的作用机制以及方剂学基本配伍原则的合理性,对论证中医药理论的科学性具有一定的促进作用。虽然该方法还存在许多技术难点和不足,但网络药理学在中医药领域的研究只是刚刚起步,随着网络药理学方法的完善和发展,定会成为中医药研究的常规方法。

| [1] | Santos-Gallego C G, Picatoste B, Badimón J J. Pathophysiology of acute coronary syndrome [J]. Curr Atheroscler Rep, 2014, 16(4): 1-9. |

| [2] | 高菡璐,兰莉,乔冬菊. 1998—2010年哈尔滨市市区慢性病流行趋势分析 [J].中华疾病控制杂志, 2012, 16(5): 396-399. |

| [3] | 陈学明,褚娜.冠心病新危险因素研究进展 [J].中国卫生产业, 2014, 12(34): 196-198. |

| [4] | 吕树铮.冠心病的治疗进展 [J].中国医药导报, 2009, 6(5): 5-8. |

| [5] | Malhotra S, Sharma Y P, Grover A, et al. Effect of different aspirindoseson platelet aggregation in patients with stable coronary artery disease [J]. Int Med, 2003, 33(8): 350-354. |

| [6] | Zimmermann G R, Lehar J, Keith C T. Multi-target therapeutics: when the whole is greater than the sum of the parts [J]. Drug Discov Today, 2007, 12(1/2): 34-42. |

| [7] | 王怡,张玲,肖扬,等.通脉养心丸对缺氧诱导心肌细胞损伤炎症因子及氧化应激的影响 [J].中医杂志, 2011, 52(4): 326-328. |

| [8] | 肖扬,张家福,张玲,等.从钙超载角度探讨通脉养心丸心肌保护作用的机制 [J].中西医结合心脑血管病杂志, 2011, 9(5): 562-563. |

| [9] | 蔡小军,王怡,胡利民,等.通脉养心丸抗肾上腺素急性心律失常作用 [J].天津中医药大学学报, 2009, 28(3): 133-135. |

| [10] | 孟红旭,姚明江,刘建勋.通脉养心丸含药血清对大鼠心肌细胞L-型钙通道的影响 [A]//全国中药药理学会联合会学术交流大会论文摘要汇编 [C].北京:中国药理学会中药药理专业委员会, 2012. |

| [11] | 赵树仪,陈卫平,祝君梅,等.通脉养心口服液与通脉养心丸药理作用比较 [J].中草药, 1994, 25(6): 308-309. |

| [12] | 许文平,李来来,王艳艳,等.通脉养心丸对异丙肾上腺素所致大鼠心肌肥厚的影响 [J].天津中医药, 2014, 31(9): 552-555. |

| [13] | Tao S, Huang Y, Chen Z, et al. Rapid identification of anti-inflammatory compounds from Tongmai Yangxin Pills by liquid chromatography with high-resolution mass spectrometry and chemometric analysis [J]. J Sep Sci, 2015, 38(11): 1881-1893. |

| [14] | 范春芳,刘艳.高效液相色谱法测定通脉养心丸中梓醇的含量 [J].中国药物与临床, 2011, 11(3): 302-303. |

| [15] | 阎维维,张咏梅.通脉养心丸质量控制研究 [J].中草药, 2011, 42(9): 1751-1754. |

| [16] | 曲佳,张茉,周军. HPLC法测定通脉养心丸中甘草酸的含量 [J].天津药学, 2009, 21(5): 3-5. |

| [17] | 徐道情,闫晓楠,刘稚菲,等. HPLC法测定通脉养心丸中五味子醇甲的含量 [J].天津药学, 2012, 24(4): 6-8. |

| [18] | 刘艳娜,冯宝嬿,李林,等. HPLC法检测通脉养心丸中甘草酸铵的含量 [J].天津药学, 2007, 19(4): 10-12. |

| [19] | 徐道情,耿彤.通脉养心方提取工艺优选 [J].药物评价研究, 2012, 35(4): 265-269. |

| [20] | 崔红,王伟,王晖,等.薄膜包衣技术制备通脉养心丸的探讨 [J].天津药学, 2003, 14(4): 24-25. |

| [21] | 李珂,孙兰军,高克俭,等.通脉养心丸治疗冠心病室性早搏 (气阴两虚证)多中心临床研究 [J].中西医结合心脑血管病杂志, 2010, 8(4): 401-403. |

| [22] | 周岩,孙兰军.通脉养心丸治疗窦性心动过缓 (气阴两虚型)临床观察 [J].中西医结合心脑血管病杂志, 2014, 12(2): 170-171. |

| [23] | 朱凌华,王惠.通脉养心丸治疗气阴两虚血瘀型冠心病室性早搏的疗效评价 [J].中西医结合心脑血管病杂志, 2014, 12(3): 274-275. |

| [24] | 王际军,张淑玲,刘其勇.通脉养心丸联合酒石酸美托洛尔片治疗冠心病室性早搏的临床观察 [J].现代药物与临床, 2014, 29(10): 1153-1156. |

| [25] | 高莹,张燕波,张治然,等.通脉养心丸联合普罗帕酮治疗室性期前收缩的临床疗效观察 [J].临床军医杂志, 2014, 42(10): 1002-1003. |

| [26] | 王建俊,倪晶晶,张慧如,等.通脉养心丸联合复方丹参滴丸治疗无症状缺血性ST-T改变疗效观察 [J].中国药物经济学, 2013(7): 231-232. |

| [27] | 陈维艳.通脉养心丸致血糖持续不降1例报告 [J].吉林医学, 2013, 33(34): 7234. |

| [28] | 马尚伟.通脉养心丸加藿香正气胶囊治疗胸痹1例 [J].中国中医急症, 2013, 22(5): 852-853. |

| [29] | 张国骏,杨瑾,张涛,等.基于《伤寒论》炙甘草汤的通脉养心丸方义研究 [A]//全国第二十次仲景学说学术年会论文集 [C].北京:中华中医药学会仲景学说分会, 2012. |

| [30] | 张涛,杨瑾,张国骏.基于寒温统一论的通脉养心丸方证探讨 [J].吉林中医药, 2012, 32(11): 1145-1146. |

| [31] | Li S, Wu L, Zhang Z. Constructing biological networks through combined literature mining and microarray analysis: a LMMA approach [J]. Bioinformatics, 2006, 22(17): 2143-2150. |

| [32] | Li S, Zhang B. Traditional Chinese medicine network pharmacology: theory, methodology and application [J]. Chin J Nat Med, 2013, 11(2): 110-120. |

| [33] | Cagnolo L, Salvo A, Valladares G. Network topology: patterns and mechanisms in plant-herbivore and host-parasitoid food webs [J]. J Anim Ecol, 2011, 80(2): 342-351. |

| [34] | Brinda K V, Vishveshwara S, Vishveshwara S. Random network behaviour of protein structures [J]. Mol Biosyst,2010, 6(2): 391-398. |

| [35] | Yan X, Yuan F, Chen X, et al. Bioinformatics analysis to identify the differentially expressed genes of glaucoma[J]. Mol Med Rep, 2015, 12(4): 4829-4836. |

| [36] | 任郭珉.基于文本挖掘的药用植物数据库的建立及网络药理学分析 [D].北京:北京协和医学院, 2014. |

| [37] | 汤佩佩,白明,苗明三.中医药研究与网络药理学[J].中医学报, 2012, 27(9): 1112-1115. |

| [38] | Yamanishi Y, Araki M, Gutteridge A, et al. Prediction of drug-target interaction networks from the integration of chemical and genomic spaces [J]. Bioinformatics, 2008, 24(13): 232-240. |

| [39] | Shi S H, Cai Y P, Cai X J, et al. A network pharmacology approach to understanding the mechanisms of action of traditional medicine: Bushenhuoxue formula for treatment of chronic kidney disease [J]. PLoS One, 2014, 9(3): e89123. |

| [40] | Zhang L, Li X, Tai J, et al. Predicting candidate genes based on combined network topological features: A case study in coronary artery disease [J]. PLoS One, 2012, 7(6): e39542. |

| [41] | Liu C X, Liu R, Fan H R, et al. Network pharmacology bridges traditional application and modern development of traditional Chinese medicine [J]. Chin Herb Med, 2015, 7(1): 3-17. |

| [42] | Li S, Zhang Z Q, Wu L J, et al. Understanding ZHENG in traditional Chinese medicine in the context of neuro-endocrine-immune network [J]. IET Syst Biol, 2007, 1(1): 51-60. |

| [43] | Wu L, Wang Y, Li Z, et al. Identifying roles of "Jun-Chen-Zuo-Shi" component herbs of QiShenYiQi formula in treating acute myocardial ischemia by network pharmacology [J]. Chin Med, 2014, 9(1): 1-9. |

| [44] | Cho D Y, Kim Y A, Przytycka T M. Chapter 5: Network biology approach to complex diseases [J]. PLoS Comput Biol, 2012, 8(12): e1002820. |

2015, Vol. 46

2015, Vol. 46