2. 温州医科大学药学院, 浙江 温州 325035

2. School of Pharmaceutical Sciences, Wenzhou Medical University, Wenzhou 325035, China

姜Zingiberis Rhizoma是姜科(Zingiberaceae)姜属Zingbier Boehm. 多年生草本植物姜Zingiber officinale Rosc. 的根茎,是常用的中药材,是药食两用植物。药用部分为新鲜根状茎,具有解表散寒、温中止呕、化痰止咳、解鱼蟹毒的功效[1]。姜的化学成分可归为3类[2]:精油、姜辣素和二苯基庚烷类。姜精油是指从根茎中用水蒸气蒸馏的方法提取出来的挥发性成分,几乎不包含高沸点成分,具有浓郁的芳香气味,外观显示为透明、浅黄到桔黄的液体,是一种复杂的混合物。姜的香气部分风味取决于其精油成分,香气成分主要有姜烯酚、姜醛、姜醇、姜酮、樟烯等十几种芳香物质,精油量是衡量生姜加工特性的重要指标[3, 4]。随着分析技术的发展,对姜精油的组成取得了一系列进展。为有效鉴定其成分,分析前多采用液相色谱(LC)法将姜精油分为碳氢化合物和含氧化合物,甚至将含氧化合物进一步分成若干组分。姜精油成分主要为萜类物质,如单萜类α-蒎烯、β-水芹烯,倍半萜类的α-姜烯、β-红没药烯等[5]。这2类物质的含氧衍生物大多有较强的香气和生物活性。

由于过去对姜风味成分和药效成分及其在加工贮藏过程中的变化了解不够清楚,亦或是成分名称翻译不规范等原因,造成了一些姜成分的名称混淆不清,其中姜酚与姜醇尤为严重,甚至通用,将二者混为一谈,但实际中二者并非同种成分。姜辣素的主要成分为姜酚类(gingerols)、姜烯酚类(shogaols)、姜酮类(zingerones)、姜二酮类(gingerdiones)、姜二醇类(gingerdiols)等不同类型[6]。孙亚青等[7]利用蒸馏萃取法(SDE)从姜中萃取生姜精油,通过GC、GC-MS技术进行定性与定量分析,精油的主要成分以萜烯类化合物为主。采用峰面积归一化法进行计算,姜精油中姜醇的相对量为0.05%。另外,对于姜醇的报道也存在很多不同的认识。因此,本文就姜中姜酚以及挥发油中的姜醇成分的结构、药理作用以及应用进行探讨。

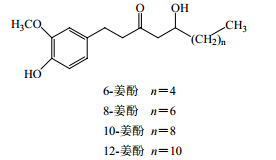

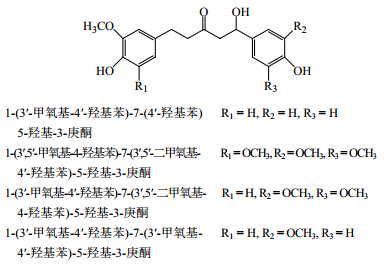

1 姜酚 1.1 姜酚的结构姜酚有文献称其为姜辣素、姜醇等,但它们与姜酚是不同的概念。姜辣素(pungent prinsiple)是姜中一类与辛辣味相关物质的总称,包括姜酚类、姜脑类等。而姜醇为生姜挥发油中的成分。姜酚包括单芳环和双芳环庚烷2类。单芳环姜酚又包括6-姜酚、8-姜酚、10-姜酚和12-姜酚、甲基-6-姜酚等,结构见图 1。双芳环庚烷类姜酚也包含许多成分,其结构差异主要是芳环取代基不同,其结构见图 2。

| 图 1 单芳环姜酚结构Fig. 1 Single aromatic ring structure of gingerols |

| 图 2 双芳环姜酚结构Fig. 2 Double aromatic ring structure of gingerols |

姜酚类结构中都有C3-羰基和C5-羟基,使得姜酚的化学性质极不稳定,在酸性条件下,C-4的活泼氢极易与C-5的羟基一起脱水形成姜烯酚;在加热或碱性条件下,C-4和C-5间的碳碳键断裂形成姜酮和相应的醛(图 3)。姜酚在姜中的量较少,稳定性差,对于提取分离工作加大了难度。

| 图 3 姜酚的酸碱反应Fig. 3 Acid-base reaction of gingerols |

王丽等[8]利用HPLC测定母姜与子姜中6-姜酚、8-姜酚和10-姜酚的量,采用InertsilODS-SP色谱柱(250 mm×4.6 mm,5 μm)分析,二元线性梯度洗脱,紫外检测器在280 nm波长下检测,结果显示母姜与子姜中6-姜酚量分别为3.061 4、1.775 2 mg/g,8-姜酚量分别为0.966 0 、0.782 1 mg/g,10-姜酚量分别为0.751 4、0.478 0 mg/g。陈燕等[9]以辣椒碱作外标,用C18色谱柱,水-乙腈作流动相梯度洗脱,使用光电二极管阵列检测器(PDAD),采用程序加温方式,用HPLC测定了姜油树脂中以姜酚和姜烯酚为代表的姜辣素,此法无须纯品标样,但所测结果是姜酚总量。张雪红等[10]采用HPLC法,使用6-姜酚对照品,用Bondpak C18色谱柱,以甲醇-水-冰乙酸(35∶64∶1)溶液为流动相,在体积流量1.0 mL/min下,用标准曲线法不经分离直接测定了姜中的6-姜酚。曲翔等[11]以6-姜酚肟为内标测定姜及其制品中6-姜酚的量,色谱柱为Diamonsil C18柱,流动相为乙腈-水系统梯度洗脱,体积流量1 mL/min,检测波长280 nm,结果表明,6-姜酚在10.55~2 700 μg/mL,6-姜酚肟在10.43~2 670 μg/mL时峰面积与质量浓度呈良好线性关系,相关系数分别为0.998 3和0.999 8。6-姜酚的检测限为2.12 μg/mL,6-姜酚肟的检测限为2.09 μg/mL。6-姜酚对6-姜酚肟的相对校正因子为1.285,相对保留时间为1.782,RSD<2.4%,用内标法和外标法测定的结果无显著差异,测得生姜、干姜和姜酒中6-姜酚量分别为1.86、3.04、0.115 mg/g。王维皓等[12]以自制6-姜酚为对照品,用Alltech C18色谱柱,以乙腈-甲醇-水(43∶5∶52)作流动相,在280 nm波长处,采用程序加温方式,用HPLC标准曲线法测得生姜中6-姜酚的量在1.35~2.87 mg/g。

采用HPLC可在常温下测定,能最大限度地减少误差,然而,姜酚色谱峰以及内标都需要姜酚对照品,是其限制性因素。另外,对姜酚的测定方法还有气相色谱与质谱(GC-MS)联用法、HPLC-MS联用法和HPLC与紫外光谱(HPLC-UV)联用法[13]。

1.3 姜酚的药理作用20世纪80年代至今,国内外学者对姜酚及其同系物的分子结构、药理作用进行了大量研究,证实了姜酚具有强心、保肝利胆、调血脂、抗血小板聚集、抗氧化、抗肿瘤、抗炎、止痛的药理作用。

1.3.1 强心作用生姜醇提取物对麻醉猫血管运动中枢有兴奋作用,对心脏也有兴奋作用,并且可扩张血管,促进血液循环,研究表明其有效成分是姜酚类物质。姜辣素中的6-姜酚、8-姜酚和10-姜酚可通过激活骨骼肌浆内质网某种相关酶,增加心肌细胞肌浆内质网摄取而加强心肌收缩力,姜酚的强心作用随侧链碳原子数的增加而降低[14]。

8-姜酚(1×10-6~3×10-5 mol)对豚鼠的离体左心房有增加收缩能力的作用,对豚鼠右心房既有增加收缩能力的作用,又有变时性(chronotropic)作用。8-姜酚(3×10-6 mol)可以增加离体心房细胞的纵向收缩的程度和速率。虽然8-姜酚能增加心房收缩压,但1×10-6~3×10-5 mol的8-姜酚几乎不影响豚鼠左心房的功能。用钙电极测定胞间的钙离子浓度表明:8-姜酚(3×10-6~3×10-5 mol)加速心肌网的钙离子吸收。姜酚(1×10-6~3×10-5 mol)激活心肌网Ca2+-ATP酶活性[15]。

1.3.2 保肝利胆以Wistar 雄性大鼠为实验动物,通过胆管给予姜酚,0.5~1 h后,大鼠胆汁的分泌显著增加(作用类似于脱氢胆酸钠)。6-姜酚的利胆作用在给药4 h后仍很明显,10-姜酚的利胆作用弱于6-姜酚[16]。

1.3.3 抗凝血体外实验证实,姜酚可以抑制凝血酶原激酶诱导的血小板聚集。姜提取物可抑制血小板环氧合酶产生,抑制凝血酶原激酶产生、血小板聚集,且存在剂量-效应关系。干姜水提物能强烈抑制血小板聚集,并存在剂量依赖关系[14]。Karen等[17]认为姜酚是一类新型、有潜力、可望替代阿司匹林的血小板活性抑制剂,姜酚抑制花生四烯酸诱导的血小板聚集效果与阿司匹林类似(EC50=0.75 μmol/L)。

1.3.4 抗氧化何丽娅等[18]在家兔急性完全性脑缺血再灌注模型上观察生姜的脑复苏效应时,发现生姜提取液(0.7 g/kg)能抑制脑组织脂质过氧化产物丙二醛(MDA)的生成,提高脑组织中超氧化物歧化酶(SOD)活性和Na+,K+-ATP酶活性,清除体内自由基所造成的神经细胞膜的脂质过氧化性损伤,减轻脑细胞膜的通透性;能有效保护缺血再灌注大脑的过氧化氢酶活性,同时改善缺血组织代谢和缺氧状况,减少乳酸生成,从而减轻组织代谢性酸中毒;一定程度上保护细胞膜的完整性。生姜提取液中的主要成分为姜酚,推测生姜提取液的上述抗氧化活性是由姜酚产生的。

1.3.5 抗肿瘤Park等[19]利用ICR小鼠皮肤肿瘤模型,证实6-姜酚具有抗肿瘤刺激因子活性的作用。局部使用6-姜酚可明显抑制7,12-双苯蒽引起的雌性ICR小鼠的表皮乳头状瘤生成。Park等[19]研究了6-姜酚诱导HL-60细胞凋亡作用,发现30~50 mol/L姜酚可明显抑制HL-60细胞的DNA合成和活性,研究结果表明6-姜酚具有细胞毒活性和诱导细胞凋亡作用。

生姜乙醇提取物中的6-姜酚可明显抑制Dat lon’s淋巴腹水瘤细胞和人淋巴细胞生长,显著抑制中国大田鼠卵巢细胞和Vero细胞生长,并明显抑制DNA对胸腺嘧啶核苷酸的摄取[20]。

1.3.6 其他干姜醇提物及其所含姜酚和姜脑有显著灭螺和抗血吸虫作用,5 mg/L姜酚可完全消除曼氏血吸虫毛蚴对蜗牛以及尾蚴对小鼠的感染。Manjree等[21]报道了6-姜酚可抑制昆虫生长,使昆虫厌食、体积收缩直至死亡。

2 姜醇 2.1 姜醇的结构英文ginge和zinger均为姜的意思,而gingerol和zingiberol都以“ol”结尾,人们常将2个词都译为姜醇,可能是姜醇与姜酚用词混乱的原因。在一些文献报道中很多都将姜醇与姜酚混用,实际上大部分是对姜酚的论述,而对姜醇的报道较少,对于姜醇的结构有很多不同的认识。

林正奎等[22]在四川生姜精油化学成分研究中,利用GC-MS-DS技术和Kovats保留指数的方法在生姜精油中鉴定出42个香气成分。结果表明四川生姜精油中单萜烯以β-水芹烯为主,单萜含氧组分虽多,但量都较低;而倍半萜量较高,主要含有α-姜烯、β-红没药烯、β-檀香醇、芳-姜黄烯和姜醇(1)等。且其中含有高沸点的倍半萜含氧成分,表明四川生姜精油香气的持续性。

Brooks等[23]在生姜精油中发现了一种萜烯醇,称为zingiberol(2),提到生姜精油具有持续香味,认为zingiberol赋予了姜持续的香味。

Li等[24]采用GC-MS-DS技术,对水蒸气蒸馏法提取的来风生姜精油进行分析鉴定。结果表明,精油中主要含有单萜类单萜醇、醛、酯等含氧衍生物,倍半萜类等;高含量的单萜及其含氧衍生物构成了生姜清雅的香气特征。根据GC主要峰(保留时间33.50)、对应的MS(m/z)和相对丰度与文献中姜醇的匹配度89%,确定来风生姜的姜醇(3)量为0.51%,经鉴定其分子式C16H28O。

Varma等[25]认为zingiberol是β-eudesmol(顺势环和反式环结合)立体异构的混合物(4),并且已经通过NMR法确定。以上得到的姜醇结构见图 4。

| 图 4 姜醇的结构Fig. 4 Structures of zingiberols |

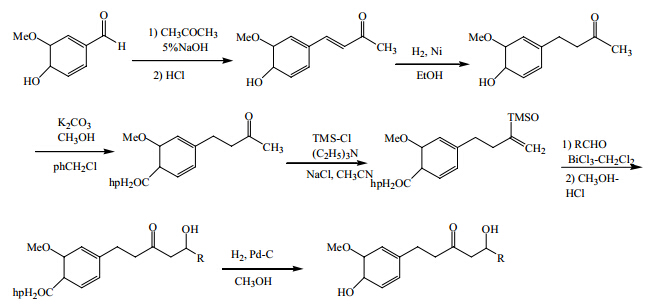

生姜中姜醇的量少,不易分离。姜醇的生产还主要以合成为主[26],合成路线见图 5。

| 图 5 姜醇的合成路线Fig. 5 Synthetic route of zingiberols |

关于姜醇的报道较少,对其作用的研究更是有限,更多的是将其与姜酚混淆。

2.3.1 抗肿瘤明尼苏达大学研究人员在研究中将40只实验鼠分成2组,这些鼠均接种人类结肠癌细胞。其中20只鼠在接种癌细胞前后分别注射6-姜醇,每周3次,每次0.5 mg。另外20只实验鼠以同样方式注射稀乙醇溶液,作为对照组。实验结果表明,注射6-姜醇的实验鼠体内癌细胞生长速度比对照组明显要慢。实验鼠体内肿瘤约在接种癌细胞15 d后形成,注射6-姜醇的实验鼠仅有4只体内出现可以检测到的肿瘤,而对照组实验鼠体内形成肿瘤的数目高达13只。注射6-姜醇的20只实验鼠体内形成肿瘤的时间也比对照组明显滞后,前者为接种癌细胞后38 d,后者是28 d。Park等[27]利用ICR 小鼠皮肤肿瘤模型,证实6-姜酚具有抗肿瘤刺激因子活性的作用。局部使用6-姜酚可明显抑制7,12-双苯蒽引起的雌性ICR 小鼠的表皮乳头状瘤生成。Park等[27]研究了6-姜酚诱导的HL-60细胞凋亡作用。发现30~50 μmol/L姜酚可明显地抑制HL-60 细胞的DNA合成和活性,6-姜酚诱导产生的细胞毒和抑制细胞繁殖物质与细胞凋亡有关,研究结果表明6-姜酚具有细胞毒和细胞抑制剂作用。

2.3.2 在静脉穿刺困难患者中的应用陈美琴[28]选择45例浅静脉穿刺困难的患者,采用自身对照法,试验组使用姜醇局部涂擦后一次穿刺成功率为93.3%,而对照组1次穿刺成功率仅为62.2%;静脉炎组11例的红、肿、痛症状有明显改善,有5例患者硬化血管弹性得以恢复。结果表明,姜醇的使用能够提高浅静脉穿刺困难患者的静脉一次穿刺成功率;使用姜醇对于静脉炎的治疗有一定的疗效。

2.3.3 在预防长春瑞滨所致化疗性静脉炎中的应用张春贵等[29]将72例肺癌手术后化疗患者随机分为实验组和对照组,对照组采用常规方法预防长春瑞滨所致的化疗性静脉炎,实验组在常规治疗的基础上采用姜醇与紫花烧伤膏外涂进行预防,观察并记录输注长春瑞滨2个疗程后静脉炎的发生情况,结果表明,局部外涂姜醇与紫花烧伤膏能有效降低化疗性静脉炎的发生。

3 结语姜是一种开发价值很大的经济作物,在医药、食品、香料工业中开发前景广阔。作为传统中药,历版《中国药典》都有收载。其成分复杂,主要是倍半萜和单萜类,生物活性多样,具有抗微生物、调节血脂、抗炎、抗衰老等作用。其成分包括精油、姜辣素和二苯基庚烷类成分。姜酚类成分为姜辣素主要活性成分,分为单芳环和双芳环庚烷2类,对姜酚的准确测定对于干姜及其产品的品质及姜的药效学研究有着十分重要的意义。由于姜酚的量较少,干扰测定的成分较多,化学和热不稳定性,增加了其测定的难度。对姜醇的报道较少,部分将姜酚与姜醇混淆。

药理作用方面,姜酚已被证实具有强心、保肝利胆、调血脂、抗血小板凝聚、抗氧化、抗肿瘤等作用;姜醇本身报道相对较少,其作用研究更是有限,与姜酚类似具有抗癌作用,但机制未见报道。

本文就姜酚与姜醇结构及药理作用进行总结和探讨,不难发现对姜酚的研究较为深入,对其结构和药理作用较为明确;而姜醇的研究则较少,姜醇在文献中出现多种不同结构,甚至与姜酚混淆,原因主要是:(1)翻译不规范;(2)没有明确定义姜醇;(3)没有统一的对姜酚的认识等。为了纠正这种情况,应该对姜中姜酚、姜醇的认识达成共识,并加以定义,形成一种完整的系统理论。

| [1] | 张贵君. 中药鉴定学 [M]. 北京: 科学出版社, 2002. |

| [2] | 卢传坚, 欧 明, 王宁生. 生姜的化学成分分析研究概述 [J]. 中药新药与临床药理, 2003, 14(3): 215. |

| [3] | Lawrence B M. Progress in essential oil [J]. Perfum Flavorist, 1997, 22(5): 74-76. |

| [4] | 张相年. 姜精油的研究进展 [J]. 广州化学, 1992(2): 65-73. |

| [5] | 崔庆新, 董 岩. 生姜挥发油化学成分的GC-MS分析研究 [J]. 聊城大学学报: 自然科学版, 2006, 19(2): 43-45. |

| [6] | 崔俭杰, 李 琼, 金其璋, 等. 生姜及其提取物研究进展 [J]. 上海应用技术学院学报, 2009, 9(3): 229-234. |

| [7] | 孙亚青, 李景明, 李丽梅, 等. 姜精油的GC/MS分析研究 [J]. 食品与发酵工业, 2004, 30(6): 95-99. |

| [8] | 王 丽, 徐美霞, 徐 梅, 等. HPLC法测定母姜与子姜中的6-姜酚, 8-姜酚和10-姜酚 [J]. 山东科学, 2003, 26(1): 12-15. |

| [9] | 陈 燕, 蔡同一, 付 力, 等. 用改进的高效液相色谱 (HPLC) 测定姜中姜辣素 [J]. 食品科学, 2000, 22(4): 60-63. |

| [10] | 张雪红, 李华昌. 高效液相色谱法测定生姜中的6-姜酚 [J]. 分析试验室, 2005, 24(3): 8-9. |

| [11] | 曲 翔, 卢晓旭, 黄雪松. 以6-姜酚肟为内标测定生姜及其制品中6-姜酚的含量 [J]. 食品与发酵工业, 2007, 33(6): 123-125. |

| [12] | 王维皓, 王智民, 徐丽珍, 等. HPLC 法测定生姜中有效成分6-姜辣素的含量 [J]. 中国中药杂志, 2002, 27(5): 348-349. |

| [13] | 黄雪松. 姜酚的测定方法研究 [J]. 中国调味品, 2004 (2): 31-35. |

| [14] | 黄雪松, 宴日安, 吴建中. 姜酚的生物活性述评 [J]. 暨南大学学报: 自然科学版, 2005, 26(3): 434-439. |

| [15] | Kobayashi M, Ishida Y, Shoji N, et al. Carditonicaction of 8-gingerol, an activator of the Ca2+-pumping aenosine triphosphatase of sarcoplasmic reticulum in guinea pig atrial muscle [J]. J Pharmacol Exp Ther, 1999, 246(2): 667-673. |

| [16] | 李玉平. 生姜的利胆作用及有效成分 [J]. 国外医学: 中医中药分册, 1986, 8(1): 24-26. |

| [17] | Karen K L, Ammit A J, Tran V H, et al. Gingerols and related analogues inhibit arachidonic acid-induced human platelet serotonin release and aggregation [J]. Thromb Res, 2001, 103(5): 387-397. |

| [18] | 何丽娅, 吴和平, 黄崇新, 等. 生姜对脑缺血再灌注损伤防治作用的探讨 [J]. 现代应用药学, 1995, 12(5): 3-5. |

| [19] | Park K K, Chun K S, Lee J M, et al. Inhibitory effects of 6-gingerol, a major pungent principle of ginger, on phorbol ester-induced inflammation, epidermal ornithine decarboxylase activity and skin tumor promotion in ICR mice [J]. Cancer Lett, 1998, 129: 139-144. |

| [20] | 张建新, 李兰芳. 生姜的药理作用 [J]. 河北医药, 1993, 15(6): 374-376. |

| [21] | Manjree M, Suresh W, Swaram D, et al. Insect growth inhibiton antifeedant and antifungal activity of compounds isolated/derived from Zhingiber officinal Roscoe (ginger) rhizomes [J]. Pest Manage Sci, 2001, 57: 289-300. |

| [22] | 林正奎, 华映芳. 四川生姜精油化学成分研究 [J]. 有机化学, 1987, 6: 444-448. |

| [23] | Brooks B T. Zingiberol—a new sesquiterpene alcohol occurring in the essential oil of ginger [J]. Chem Soc, 1916, 38(2): 430-432. |

| [24] | Li C M, Wu H W, Yang L Y, et al. Study of the composition of ginger oil from Laifeng [J]. Flavour Fragrance Cosmetics, 2002, 5: 15-17. |

| [25] | Varma K R, Jain T C, Bhattacharyya S C. Terpenoids-XXXIV: Structure and stereochemistry of zingiberol and juniper camphor [J]. Tetrahedron, 1962, 18(8): 979-984. |

| [26] | 张英锋, 马子川. 生姜的成分及应用 [J]. 化学教学, 2012(8): 73-75. |

| [27] | Park K K, Lee J M , Chun K S, et al. Inhibitory effects of 6-gingerol, a major pungent principle of ginger, on phorbol ester-induced inflammation, epidermal ornithine decarboxylase activity and skin tumor promotion in ICR mice [J]. Cancer Lett, 1998, 129: 139-144. |

| [28] | 陈美琴. 姜醇在浅静脉穿刺困难患者中的应用 [J]. 实用临床医学, 2008, 9(9): 110-112. |

| [29] | 张春贵, 陆 红. 自制姜醇联用紫花烧伤膏预防长春瑞滨所致化疗性静脉炎 [J]. 护理学杂志, 2009, 24(11): 48-49. |

2015, Vol. 46

2015, Vol. 46