当归Angelicae Sinensis Radix为补血之要药,具有补血活血、调经止痛、润肠通便等功效,在妇科疾病遣药组方中多见应用,素有“十方九归”之称。药性是中药应用的依据,据性用药是中药应用的基本思维方式和核心理论构建[1]。古代医家早就认识到当归不同部位药性存在差异,并在实践中将其分成全归(整根)、归头(根头)、归身(主根)、归尾(支根)等规格应用于临床,迄今已有1 500余年历史,目前仍是临床沿用的、同一器官不同入药部位的药材品种[2]。

从历代本草对当归药性的记述来看,对当归药性的认识较为一致。当归性温,味甘、辛,甘以补血、辛以活血行气、温以祛寒,故有补血、活血、行气止痛、温经散寒等多元功效,“其气轻而辛,故又能行血,补中有动,行中有补,诚为血中之气药”,当归“气厚味薄,可升可降”,其药用趋向多样化:元代有“头止血,身和血,梢破血”之说(《汤液本草》);明清后有“头止血而上行,梢破血而下行,身养血而守中,全活血而不定”的论述(《本草通玄》)等。当归因其不同部位药性的差异而被公认为分根

稍理论的主要典型,从古人对归头、归身、归尾与全归入药的药性与功效取向比较(表 1[3])可以看出,当归不同部位药性研究的缺失,导致临床用药局限在“据症而用”,掩盖了当归药性的丰富内容,禁锢了其用药思维的灵活性。

至今人们尚无法科学认识当归不同部位多元药性的实质。本研究拟对古代当归不同部位入药文献资料进行数据挖掘,探讨当归不同入药部位的药性特点及其适应病证的变化特点,为揭示当归不同入药部位功效差异机制及其应用病证的变化规律,及当归不同入药部位的临床科学合理用药提供科学依据。

| 表 1 当归不同入药部位药性与功效取向比较 Table 1 Comparison on herbal property and efficacy orientation of different parts of ASR |

本研究方剂研究数据来自于江苏省方剂研究重点实验室自建的中药方剂数据库,以Microsoft SQLServer 2000为后台服务软件,单机版检索。对检索所得方剂分类统计,进行组方、用法、主治等方面的检索和分析。挖掘当归不同入药部位功效差异机制及其应用病证的变化规律。全部方剂比较分析的有关数据采用Excel 2003进行统计处理,得出相关结论。

2 结果与分析 2.1 当归不同部位入药具有功效取向性的理论是在实践中逐渐形成的据考证,当归按部位入药的记述始于《雷公炮炙论》[4, 5]。由于派别医家各有不同的学术观点,因此历代文献记载多有相悖之处,认识并不统一,但时有记载,如唐代蔺道人所著《仙授理伤续断方》中“乌龙角”方即选用当归尾外用治疗跌扑伤损,筋骨碎断。至金元时期,当归不同部位入药的功效差异被广泛阐述,尤以李东垣“头止血而上行,身养血而中守,梢破血而下流,全活血而不走”之描述为精辟,后世医家多从此说法[6]。

数据库检索所得当归不同部位入药方剂收载于852部医书,对其撰写年度分析发现,当归入药最早并不区分部位,是经过前人长期的医疗实践,在对当归不同部位的性质及其疗效不断深化了解与认识的基础上,结合其作用于人体的不同表现进行概括和总结而来。经过金元时期药性理论的蓬勃发展,在理论和临床应用上有所突破,《兰室秘藏》、《东垣试效方》、《女科万金方》等医书收录当归不同部位入药的方剂日渐增多,如《兰室秘藏》中“黄耆当归人参汤”选用当归身增强和血养血之功效。

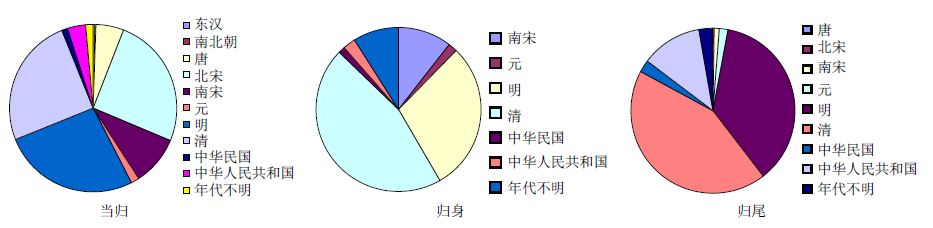

统计发现,归头的应用记载几乎均在明清。归身和归尾入药的记载中,在明清两代的比例分别达到75.1%和79.7%,均明显超过同期全当归临床应用51.2%的比例,见图 1。这显示随着临床中对其药性认识的理论和实践知识的不断深入,明清时期已逐步将归身、归尾等分开应用于临床,并对当归不同部位入药药性差异和临床疗效的认识较为普遍。

| 图 1 收录当归不同药用部位方剂所属年代统计图Fig. 1 Age statistical graphs of prescriptions involved different parts of ASR |

经检索中药方剂数据库收载的共96 593首方剂中,收录“归头”的方剂有30首、“归身”1 011首、“归尾”738首、“全归/当归”7 717首。按不同部位主治病症,按血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、经闭痛经、虚寒腹痛、肠燥便秘、风湿痹痛、跌仆损伤、痈疽疮疡、眼疾、止血及其他项分别统计汇总,再按补血、活血、调经止痛、润肠通便(归头统计时为止血)及其他5大功效进行归类,补血:血虚萎黄、眩晕心悸;活血:风湿痹痛、跌扑损伤;调经止痛:月经不调、经闭痛经、虚寒腹痛;润肠通便:肠燥便秘;其他:痈疽疮疡、眼疾等。当归各个部位所发挥的功效其相对应的病症及收录方剂统计情况见表 2。

| 表 2 当归不同部位功能主治统计 Table 2 Statistics characteristics on functions of different parts of ASR |

全当归具有补血活血(即和血作用)、润肠通便、止痛的作用;当归身主要具有补血作用,且力量较强;当归尾的作用重在破血祛瘀;而当归头主要在于止血。将统计结果绘制图(图 2),可较为直观地发现古代当归不同部位入药的临床使用取向性。

| 图 2 当归不同部位临床应用功效趋向雷达图Fig. 2 Radar graphs of clinical effects tendency of different parts of ASR |

由图 2可较为清晰地看出当归不同部位在临床应用时的功效趋向性:全当归兼具有补血和活血的功效,在其临床应用时,其补血应用率为42.2%,活血应用率为31.2%。归身主要用于补血(50.8%),归尾主要用于活血(52.2%),归头由于临床应用方少(仅30例),其功效取向性不明显。

利用数据挖掘手段,从古代方剂中寻找到了当归不同部位入药的功效差异的充分证据。为后续研究提供了重要的临床应用证据。

3 讨论 3.1 当归不同部位组织结构不同,是其所含化学成分量差异的生物学基础近年来,在当归价格高价运行的现状下,出于经济考量,有部分药厂在投料时,无视所生产成药补血与活血的疗效差异,采用价格较便宜的归尾代全当归使用以降低成本。但值得关注的是,当归的不同部位组织结构不同,其所含有的化学成分也不尽相同。

药用植物的主要药用成分的量产生动态变化,其主要原因与植物的生长发育中次生产物的消长规律及贮存结构的发育变化相关[7]。当归根的次生韧皮部远较次生木质部发达,在次生韧皮部分布有大量的分泌道。主根部分次生韧皮部约占根横切面的2/3~3/4,次生木质部约占根横切面的1/3~1/4。而在支根部分,韧皮部可占到断面总面积的7/8[8]。赵橘黄等[4]研究发现,当归挥发油量的多少与其分泌组织多少有关,归身中分泌囊最多,结果表明其挥发油的量也高于归头和归尾。

对全当归药材进行不同部位切制得率的研究发现[9]:对20批次当归样品,按照传统记载方法分别切制,归头、归身、归尾的得率分别为7%、24%、68%。当归不同部位药用成分贮存结构及各部位比例的不同,可能是影响当归不同部位化学成分量差异的生物学基础。

3.2 当归不同部位化学成分具有明显差异性比较近30年来当归不同药用部位中化学成分的差异文献来看,其不同部位化学成分分布特点见表 3。

| 表 3 当归不同药用部位化学成分分布情况 Table 3 Statistic characteristics on chemical constituent distribution of different parts of ASR |

另有学者利用红外光谱法[22]也显示了不同部位当归化学成分整体的差异性。

上述文献结果显示,当归不同药用部位中各种有效成分的分布具有明显的差异,这可能是当归不同部位具有不同药性,在临床表现出功效差异性的物质基础。

随着近年来UPLC-Q-TOF-MS/MS、GC-MS等质谱技术的成熟和推广,研究人员正在逐步建立能全面、客观反映当归功效的多指标评价体系[23, 24, 25, 26, 27]。为全面揭示当归不同部位功效物质基础提供了有利条件。

3.3 现有当归不同部位功效差异的药效学实验结果无法完全揭示其作用机制早期研究显示[28],当归头、身、尾之间对离体兔子宫平滑肌兴奋作用无统计学差异,现有对当归不同部位功效差异开展的实验,均以单一指标进行评价,无法准确体现当归药性多元化的特点,也未能全面揭示当归活血、补血、止血等的多元功效差异。值得注意的是,Zhan等[29]研究结果显示,经酒制后,当归中阿魏酸、藁本内酯量的改变,导致其抗血小板聚集及雌激素活性的提高。

这些研究结果提示,当归不同用药部位成分量差异与其药效结果的差异存在一定联系,可能是造成了其药性的改变,引起临床功效趋向不同的重要因素。

4 结语药性是中药应用的依据,“据性用药”是中药应用的基本思维方式。深刻把握当归的药性,方能在临床实现辨证用药,提高临床疗效。当归是当前临床上应用的极少数同一器官不同部位入药,功效有明显差异的药材品种。但目前人们尚无法科学认识当归多元药性的实质,临床用药局限在“据症而用”,掩盖了当归药性的丰富内容,禁锢了其用药思维的灵活性。因此,从药性角度出发,揭示当归不同入药部位功效差异机制及其应用病证的变化规律,可使研究的结果回归中医的诠释系统。

本研究基于文献信息资源,应用数据挖掘技术探讨当归不同入药部位的药性特点及其适应病证的变化规律,从文献记载的沿革变化、功效用法、物质基础等方面对当归不同部位的差异进行归纳整理。通过以上研究,初步揭示了当归不同入药部位功效差异机制及其应用病证的变化规律,研究表明当归不同入药部位所含化学成分存在一定差异,且与其功效的差异具有一定关联性,为当归不同入药部位的临床科学合理用药提供科学参考。

但目前已有化学和药效学实验只是部分解释了这种差异性,距离全面揭示其内在关联性尚有一定距离。后续研究需要在现有报道基础上,开展基于当归多元功效物质与其药效学实验关联性的深入研究,采用多变量统计方法进行综合分析,才能深入揭示这种关系。

| [1] | 王振国. 中药药性理论现代研究: 问题、思路与方法[J]. 山东中医药大学学报, 2011, 25(3): 195-198. |

| [2] | 张永清, 王振国, 滕佳林, 等. 中药药性影响因素研究-药用部位与中药药性[J]. 山东中医药大学学报, 2009, 33(4): 269-271. |

| [3] | 高晓山. 中药药性论[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1992. |

| [4] | 赵橘黄, 步毓芝, 王孝涛, 等. 药用当归本草学及生药学的研究[J]. 药学学报, 1956, 4(2): 161-174. |

| [5] | 曹晖. 当归分部入药之沿革[J]. 中成药研究, 1987 (1): 42. |

| [6] | 段金廒, 肖小河, 宿树兰, 等. 中药材商品规格形成模式的探讨-以当归为例[J]. 中国现代中药, 2009, 11(6): 14-17. |

| [7] | 胡正海. 药用植物的结构、发育及其主要药用成分积累的关系[J]. 中国野生植物资源, 2005, 24(1): 8-12. |

| [8] | 景汝勤, 胡正海. 当归根的组织分化研究[J]. 西北大学学报, 1983, 40(3): 51-57. |

| [9] | 严辉. 中国当归资源化学研究[D]. 南京: 南京中医药大学, 2011. |

| [10] | 芮和恺, 何清英, 徐子诚, 等. 当归头、身、尾有效成分分析[J]. 中成药, 1983, 6(2): 31-32. |

| [11] | 吴志平, 陈建伟, 张海霞, 等. 当归不同药用部位的HSGC-MSD特征图谱鉴别[J]. 南京中医药大学学报, 2004, 10(1): 45-46. |

| [12] | Wei S Y, Xua C J, Mok D K W, et al. Analytical comparison of different parts of Radix Angelicae sinensis by gas chromatography coupled with mass spectrometry[J]. J Chromatogr A, 2008, 1187(1/2): 232-238. |

| [13] | 段然, 薛润光, 李军, 等. 用HPLC-DAD的方法评价不同产地当归药材的质量[J]. 中国现代中药, 2009, 11(8): 27-29. |

| [14] | 乔明, 向纯明. HPLC法对当归不同药用部位中阿魏酸含量测定[J]. 中医药学刊, 2005, 23(10): 1892-1893. |

| [15] | 欧阳晓玫, 何英梅, 朱俊儒, 等. 不同商品规格的甘肃当归的综合质量评价[J]. 中医药学报, 2005, 33(4): 12-14. |

| [16] | 宋平顺, 赵建邦, 张俊勤, 等. 当归不同栽培方法及不同规格的质量考察[J]. 甘肃中医, 2008, 21(9): 49-50. |

| [17] | 龙全江, 徐茂保. 当归不同产地加工品质量比较研究[J]. 甘肃中医学院学报, 2008, 2(2): 37-39. |

| [18] | Lv J L, Zhao J, Duan J A, et al. Quality evaluation of Angelica sinesis by simultaneous determination of ten compounds using LC-PDA[J]. Chromatographia, 2009, 70(3/4): 455-465. |

| [19] | 陈建真, 吕圭源, 宋玉良. 当归头、身、尾的鞣质含量测定[J]. 浙江中医学院学报, 2004, 28(3): 72-73. |

| [20] | 秦俊法, 荣廷文, 张厚绍. 当归头、身、尾中的金属元素测定[J]. 上海中医药杂志, 1982(1): 46-48. |

| [21] | 严辉, 段金廒, 钱大玮, 等. 不同产地当归药材及其土壤中无机元素的关联分析与探讨[J]. 中药材, 2011, 34(4): 512-516. |

| [22] | 吕光华, 孙素琴, 梁曦云, 等. 归头和归尾二维相关红外光谱法的鉴别研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2004, 24(3): 311-314. |

| [23] | 严辉, 段金廒, 钱大玮, 等. 我国不同产地当归药材质量的分析与评价[J]. 中草药, 2009, 40(12): 1988-1992. |

| [24] | Lao S C, Li S P, Kan K K W, et al. Identification and quantification of 13 components in Angelica sinensis (Danggui) by gas chromatography-mass spectrometry coupled with pressurized liquid extraction[J]. Anal Chim Acta, 2004(526): 131-137. |

| [25] | Peng Z, Bi Z M, Li P, et al. LC-DAD-MS Determination of the major constituents in Radix Angelicae sinensis[J]. Chromatographia, 2008, 67(11/12): 973-978. |

| [26] | Yi L Z, Liang Y Z, Wu H, et al. The analysis of Radix Angelicae sinensis (Danggui)[J]. J Chromatogr A, 2009, 1216(11): 1991-2001. |

| [27] | Fang L, Xiao X F, Liu C X, et al. Recemt advance in studies on Angilica sinensis[J]. Chin Herb Med, 2012, 4(1): 12-25. |

| [28] | Chen Y, Duan J A, Qian D W, et al. Assessment and comparison of immunoregulatory activity of four hydrosoluble fractions of Angelica sinensis in vitro on the peritoneal macrophages in ICR mice[J]. Inter Immunopharmacol, 2010, 10(4): 422-430. |

| [29] | Zhan J Y X, Zheng K Y Z, Zhu K Y, et al. Chemical and biological assessment of Angelicae sinensis Radix after processing with wine: An orthogonal array design to reveal the optimized conditions[J]. J Agric Food Chem, 2011, 59(11): 6091-6098. |

2014, Vol. 45

2014, Vol. 45