中药是我国寻找药物活性成分的重要宝库,物质基础研究是中药现代化的重要组成部分。经过近百年的努力,80%常用中药材都进行了化学成分的研究,数以十万计的中药化学成分得到分析、分离和结构鉴定。然而,面对中药中成百上千的成分,如何快速、高效地筛选出其中的药效活性成分,是国内外学者不断探索的问题。

传统的中药物质基础研究是对中药化学成分进行提取、分离、结构鉴定,然后进行生物活性筛选,确定有效成分。近10年来随着新思路、新方法被提出,中药物质基础研究有了快速发展,包括以活性为导向的中药物质基础研究、基于组合化学或化学物质组学概念的中药药效物质基础研究、基于谱效关系或组效关系的中药物质基础研究、基于亲和色谱和分子烙印技术的中药物质基础研究、基于二维高通量制备液相色谱(2D-pHPLC)技术的中药化学成分高效分离技术、基于液相-质谱-数据库(LC-MS-DS)/制备液相色谱(pHPLC)技术的中药化学成分快速识别与高效制备技术和基于LC-DAD-MSn技术的中药化学成分研究与数据库的构建等[1]。传统方法耗时比较长,效率不高;新的方法过分重视或局限于体外筛选和计算机虚拟筛选,但有些体外有效成分不能被吸收或代谢后失活,有些成分在体外无效而在体内代谢转化为活性成分,或通过神经体液系统而发挥药效,因而体外筛选并不能完全反映药物的药效物质基础[2]。

基于血清药物化学的中药活性成分筛选是一种体内的筛选方法,其核心思想是入血成分可能是中药有效成分。1997年,王喜军等提出了中药血清药物化学和中药血清药理学的概念,通过六味地黄丸[3, 4, 5, 6]、茵陈蒿汤[7, 8, 9]等系统研究,建立了中药血清药物化学的研究方法。之后,又有人提出中药血清指纹图谱[10]、中药代谢组学[11]和PK marker[12]等概念。杨洪军等[13]将之前的相关概念进行组合,提出了“基于系统建模和实验研究相结合的中药有效成分辨识策略”,促进了基于中药血清药物化学有效成分筛选方法的发展。

基于中药血清药物化学的活性成分筛选的方法从提出以来已经有10余年,国内研究报道很多,也有若干文献综述其概念、实验方法和意义[14, 15, 16]。然而,该方法是否是一种高效率的筛选方式,目前仅看到个例,并未形成一个“定量”的统计。本文查阅了2003—2013年的中药血清药物化学的研究文献,逐一统计了各复方/单味药的血中移行成分、鉴定结构的化合物,并将入血成分与药理活性报道相关联,计算其中有活性的原型化合物的比率,试图通过文献回溯的方法探讨基于中药血清药物化学方法筛选中药药效成分的技术优势和存在问题,以期为该方法的进一步发展、提升和推广应用提供参考。

1 研究方法 1.1 相关文献的筛选研究对象为2003—2013年在CNKI Scholar和Pubmed收录的公开发表的关于中药血清药物化学的研究文献。

文献检索方法分为2步:(1)中药血清药物化学文献查找和筛选。在CNKI Scholar查找2003—2013年全字段含“血清药物化学”或“血中移行成分”的中文期刊文献,共344篇;在Pubmed查找“Serum Pharmacochemistry”共82篇,下载相关信息,并利用Endnote软件管理文献。筛选和纳入标准:根据题目和摘要,判断研究是否进行了血中移行成分的分析和结构鉴定,剔除无关和重复文献,对文献进行筛选。(2)药理活性文献查找。选择鉴定了结构的血中移行成分中的原型化合物,以其名称为检索词,在CNKI、Pubmed、Google Scholar等数据库搜索其相关的药理活性研究文献,与血中移行成分统计的结果进行关联。

1.2 有效数据的提取和统计数据采用Microsoft Excel软件,按表 1进行整理,记录以下信息:编号、药名、血中移行成分个数、原型成分个数、代谢产物个数、具体鉴定原型化合物名称、鉴定原型成分个数、鉴定代谢产物个数、有活性报道的原型成分个数、活性比、参考文献。复方或单味药的血中移行成分活性比按以下方法计算:活性比=有活性的入血原型成分个数/被鉴定的入血原型成分个数。

| 表 1 部分中药血中移行成分及其药理活性报道统计 Table 1 Statistics of some CMM effective constitutes observed in plasma and reports on their pharmacological activity |

最后统计复方/单味药的总数、血中移行成分总数、原型成分总数、代谢产物总数、被鉴定成分总数、总平均活性比。

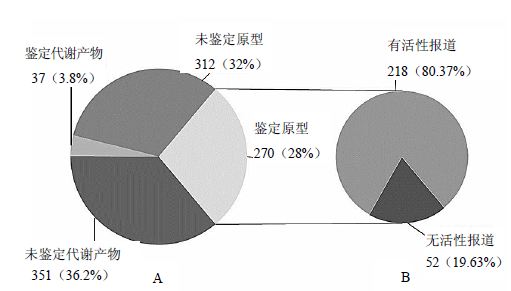

2 结果与分析 2.1 统计结果统计结果表明,直接报道分析或鉴定中药血中移行成分的文献有100篇,涉及中药单味药或复方88个。检测到的血中移行成分共970个,其中原型成分为582个,代谢产物388个。通过对照品对照、LC-MS或分离等手段鉴定结构的原型成分为270个,占入血原型成分的46.4%,占所有血中移行成分的28%;鉴定结构的代谢产物为37个,占代谢产物的9.53%,仅占所有血中移行成分的3.8%,因此暂不统计活性。进一步查找被鉴定结构的原型成分的药理活性报道,涉及文献76篇,进行统计发现80.37%的原型化合物有活性报道(图 1)。

| 图 1 血中移行成分统计 (A) 和鉴定原型成分的平均活性比(B)Fig. 1 Effective constitutes obserbed in plasma (A) and mean activity ratio of identified prototype components (B) |

高效的药物筛选方法需要节约工作时间和工作量。采用中药血清药物化学进行筛选,对象是复方或单味药提取物,相当于一次性对数10个乃至上千个化合物进行了同时筛选,得到的结果是有限、具体的血中移行成分组合。对它们进行针对性分离、鉴定、活性测定,将大大缩小的后续研究的工作量,提高工作效率。赵新峰等[17]采用UFLC-ESI-TOF鉴定六味地黄丸中的40个原型化合物,其中仅有14个血中移行成分,包括9个原型和5个代谢产物[5],后续仅需重点得到这几个化合物,若按原型计算,研究范围缩小77.5%,该方法的快速性可见一斑。而传统高通量筛选的对象多为单体化合物,对于中药而言,分离出单体再进行高通量筛选,并未能节约时间;而提取物即便筛选出了活性,仍然是混合物状态,后续仍需在药理实验指导下,经过分离-筛选-再分离-再筛选的过程才能得到具体的化合物,工作量并未减少。

高效的药物筛选方法不仅要快速,还需要准确。采用中药血清药物化学筛选在快速筛选、缩小研究范围的同时,准确率很高。王喜军在六味地黄丸的后续研究中,分离、鉴定了5个入血原型成分和5个代谢产物,并一一验证其活性,发现80%的原型成分有活性[18, 19, 20, 21]。据统计,88个复方或单味药中,80.37%的入血原型成分有活性报道,充分体现了该方法的准确性。

多成分是中药复方的基本特征,中药活性成分筛选应该以筛选得到有效成分组为目标。基于中药血清药物化学的复方筛选,得到的结果绝大多数的是化合物的组合(只有不到4%的复方或单味药是单一成分入血)。这样的结果为“中药单体再组合”研究提供了合理的依据,成为深入研究中药复方配伍的基础工作。该方法解决了传统的先分离再重新组合,而没有合理的组合依据的问题,也避免了传统研究模式经常遇到的单体活性不如提取物的情况。王喜军课题组基于对茵陈蒿汤血清药物化学的深入研究,将入血的6, 7-二甲氧基香豆素、栀子苷和大黄素进行组合,与单体给药、原复方给药对比各个成分的药物代谢动力学(pharmacokinetics,PK)过程、治疗黄疸的作用,结果显示相比单体,复方可以促进6, 7-二甲氧基香豆素和栀子苷的吸收,改善黄疸动物的生物标志物;而3个单体的组合和复方的效果相似,说明通过血清药物化学的研究,找到了茵陈蒿汤的有效成分组[22, 23, 24, 25, 26, 27]。

基于中药血清药物化学进行筛选的高效性可能来自于以下3个主要原因:(1)中药的有效性经过数千年的临床实践检验,其中必定含有效成分,相比从活性未知的人工合成的化合物库中筛选,提高了其成功率;(2)中药一般口服,多数情况下入血成分起效,而机体的胃肠道相当于生物膜,过滤了大量体内无效的成分,大大缩小研究范围,提高了效率;(3)通过中药血清药物化学筛选得到的化合物,至少都是可以吸收入血的化合物,避免了体外筛选有活性,体内因无法吸收而无活性的情况;(4)一次筛选可以得到入血成分组,为后续的单体成分组合成为有效成分组提供了依据,符合中药复杂多成分的本质特征。

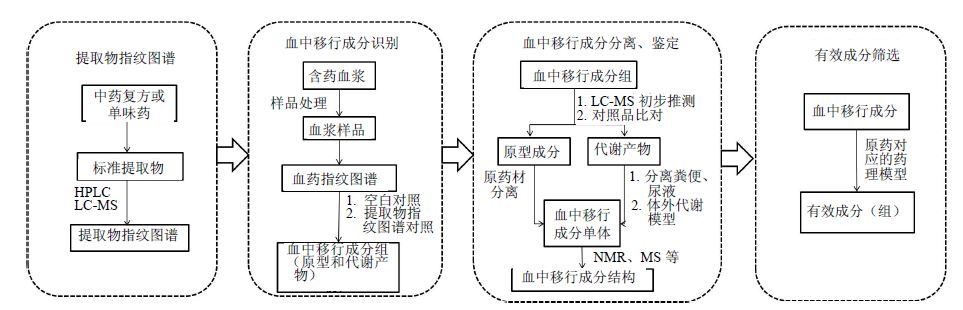

3 基于中药血清药物化学有效成分筛选的技术路线基于中药血清药物化学的活性成分筛选操作简单(图 2),完整的中药血清药物化学的筛选应包括:(1)标准提取物制备和指纹图谱建立;(2)血中移行成分的HPLC或LC-MS分析筛选;(3)血中移行成分针对性的分离、鉴定;(4)血中移行成分活性测定4个环节。

| 图 2 基于中药血清药物化学的有效成分筛选技术路线Fig. 2 Technical route of screening active components based on method of serum pharmacochemistry of TCM |

该法筛选的对象可以是所有口服使用的中药复方或者单味药,应用范围广;筛选样品是中药的标准提取物,相比单体容易制备且成本低;所采用的核心技术为成熟的HPLC-UV或LC-MS指纹图谱技术;采用的主要设备可以是高端的UPLC-Q-TOF- MS,也可以是普及的HPLC-UV;采用的动物可以为大、小鼠等常见实验动物;血中移行成分的鉴定方法可以采用LC-MSn技术初步推断,但更可靠的是对照品比对或分离后鉴定等经典方法。

除此之外,在通过血清药物化学筛选出中药有效成分组的基础上,可开展中药多成分PK研究,并且筛选出的化合物可以作为指标性成分,进行中药复方的多成分质量控制研究[14, 15, 16]。

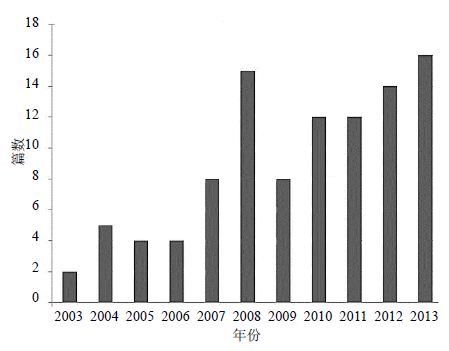

4 中药血清药物化学的应用趋势因为该方法理论基础简明易懂、技术成熟简便、设备普及、成本低廉、适用面广,因此,经统计2003—2013年关于血清药物化学的研究性文献数量呈上升趋势(图 3)。

| 图 3 2003—2013年关于中药血清药物化学的研究性文献统计Fig. 3 Research literatures on serum pharmacochemistry of TCM in 2003—2013 |

该技术主要适用于口服中药,且需要有效成分吸收入血,非口服给药或口服不吸收但通过调节胃肠神经体液起效的药物不适用该方法。对于化学成分而言,药材中量较低但能被吸收的成分可能因难以检测到而被忽略。

该方法的实施需要建立提取物指纹图谱、血清指纹图谱,进行植物化学分离、药理活性测定,4个方面的工作需系统配合,完整的研究周期较长,特别是药理、药效数据最后才能得到;而分子水平的筛选法,如表面等离子体共振法、核磁共振法、下游信号分子检测法、荧光偏振法等,能在短时间内筛选出有具体机制、靶标的成分,通量性较优。

5.2 实践过程中存在的问题5.2.1 研究不规范、不系统

关于中药血清药物化学的操作规程(SOP)王喜军[28]已经进行过较详细的归纳总结,然而在实践中,严格按照规范进行的研究不多,降低了研究质量。虽然王喜军等[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]对六味地黄丸、茵陈蒿汤的研究完成了4个环节的研究,取得了丰硕的成果。然而,对于大多数的研究,仅有第1、第2步,第3步大多依靠LC-MS推测或对照品比对,仅将少部分的血中移行成分进行鉴定,而第4步活性测定鲜有人完成。

5.2.2 血中移行成分鉴定少且不可靠所有的970个血中移行成分中,仅有46.39%原型化合物和9.54%的代谢产物被推测/鉴定结构。这是因为在多数研究中,血中移行成分仅能通过对照品比对鉴定结构,数量极为有限。近年来采用LC-MS技术后,鉴定的血中移行成分数目增加,但是LC-MS仅能推断结构,不能确证。因此,中药血中移行成分的结构鉴定工作还需进一步加强。

要可靠地鉴定血中移行成分,需要开展扎实的“定点”分离工作,得到单体,并综合采用NMR、MS、IR和UV等方法鉴定其结构。若要得到入血的原型成分,可以在HPLC分析之后,有针对性地从药材分离;而对于代谢产物,可以尝试从粪便、尿液、胆汁中寻找并分离,或者从微粒体、S9、重组酶等一些体外代谢模型或人工合成的方法得到。若将基于2D-pHPLC技术或LC-MS-DS/pHPLC技术等中药化学成分高效分离技术应用于血中移行成分的分离、制备和鉴定,将大大加快工作效率。

5.2.3 血中移行成分的活性评价不多通过血清药物化学筛选出具有活性的化合物是整个技术的最终目标。然而目前除了王喜军研究组外,大多数的研究没有通过分离得到血中移行成分,所以无法评价药理活性。因此今后的研究中,需要加强血中移行成分的获得和活性评价。

5.2.4 国际和产业认可度不高虽然中药血清药物化学的研究方法在国内得到了一定程度的应用,但是其在国际上的认可度不高,在Pubmed上仅查到82篇文章。该方法也没有得到中药产业界的广泛采纳。所以需要在国际、国内对该方法的优势加强宣传和推广。

6 结语基于中药血清药物化学进行活性成分筛选,具有快速、准确、低成本、易操作、应用面广的优点,是一种高效的中药活性成分筛选方法。同时也存在研究不深入、不系统的问题,本文对其进行总结分析,以期为该方法的进一步发展、提升和推广应用提供参考。

志谢:昆明理工大学徐天瑞教授对本文的建议。

| [1] | 屠鹏飞, 史社坡, 姜 勇. 中药物质基础研究思路与方法 [J]. 中草药, 2012, 43(2): 209-215. |

| [2] | 肖秋元, 马超英. 血清药物化学在中药物质基础方面的研究进展 [J]. 时珍国医国药, 2009, 20(5): 1061-1062. |

| [3] | 王喜军, 张 宁, 孙文军, 等. 六味地黄丸的血清药物化学研究 [A]// 中国中西医结合学会第七次全国实验医学学术研讨会论文集 [C]. 太原: 中国中西医结合学会, 2004. |

| [4] | 王喜军, 孙 晖, 孙文军.六味地黄丸的血清药物化学研究 [J]. 中国天然药物, 2004, 2(4): 219-222. |

| [5] | 王喜军, 孙文军, 张 宁. 六味地黄丸血中移行成分的分离及结构鉴定 [J]. 中国天然药物, 2007, 5(4): 277-280. |

| [6] | 王喜军, 张 宁, 孙 晖, 等. 六味地黄丸血中移行成分对氢化可的松致大鼠肾虚动物模型的保护作用 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2008, 14(2): 33-37. |

| [7] | 王喜军, 孙 晖. 茵陈蒿汤及其血中移行成分6, 7-二甲氧基香豆素的肝保护作用 [J]. 中国药理学通报, 2004, 20(2): 239-40. |

| [8] | 王喜军, 孙文军, 孙 晖. 茵陈蒿汤不同配伍变化对大鼠血中移行成分的影响 [J]. 中国天然药物, 2008, 6(1): 123-126. |

| [9] | 刘 韬, 黄红兵, 林子超, 等. 运用计算机系统生物学方法预测茵陈蒿汤的分子靶标 [J]. 中药材, 2011, 34(10): 1648-1651. |

| [10] | Wang P, Liang Y, Zhou N, et al. Screening and analysis of the multiple absorbed bioactive components and metabolites of Dangguibuxue decoction by the metabolic fingerprinting technique and liquid chromatography/ diode-array detection mass spectrometry [J]. Rapid Commun Mass Spectr, 2007, 21: 99-106. |

| [11] | 刘昌孝. 方兴未艾的中药代谢组学研究 [J]. 中国天然药物, 2008, 6(2): 81. |

| [12] | Lu T, Yang J, Gao X, et al. Plasma and urinary tanshinol from Salvia miltiorrhiza (Danshen) can be used as pharmacokinetic markers for cardiotonic pills, a cardiovascular herbal medicine [J]. Drug Metabol Disposit, 2008, 36: 1578-1586. |

| [13] | 杨洪军, 雷 燕, 唐仕欢, 等. 发现-辨识-优化-中药新药设计的核心与关键 [J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2011, 13(3): 154. |

| [14] | 常存库, 王喜军. 中药血清药物化学理论与方法的意义 [J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2010, 12(4): 634-636. |

| [15] | 王喜军. 中药血清药物化学学科的形成及发展 [J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2010, 12(4): 632-632. |

| [16] | 魏元锋, 张 宁, 冯 怡, 等. 中药血清药物化学在中药药效物质基础研究中的应用 [J]. 中草药, 2009, 40(9): 489-1492. |

| [17] | 赵新峰, 孔宏伟, 汪江山, 等. UFLC-ESI-IT-TOF鉴定六味地黄丸中的化学成分和代谢成分 [J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2009, 11(1): 153-157. |

| [18] | 郭 齐, 李贻奎, 王志国, 等. 丹皮酚药理研究进展 [J]. 中医药信息, 2009, 26(1): 20-22. |

| [19] | 戴 冰, 肖子曾, 刘 磊, 等. 六味地黄丸入血成分莫诺苷对大鼠前脂肪细胞增殖与分化的影响 [J]. 中国临床药理学与治疗学, 2007, 12(11): 1245-1249. |

| [20] | 曹 岗, 邵玉蓝, 张 云, 等. 山茱萸中马钱子苷的研究进展 [J]. 现代药物与临床, 2009, 24(5): 272-275. |

| [21] | 耿 放, 王喜军. 5-羟甲基-2-糠醛-5-HMF-药复方中的研究现状及相关药效探讨 [J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2005, 7(6): 52-56. |

| [22] | Wang X, Sun H, Zhang A, et al. Pharmacokinetics screening for multi-components absorbed in the rat plasma after oral administration traditional Chinese medicine formula Yin-Chen-Hao-Tang by ultra performance liquid chromatography-electrospray ionization/quadrupole-time-of-flight mass spectrometry combined with pattern recognition methods [J]. Analyst, 2011, 136: 5068-5076. |

| [23] | Zhang A H, Sun H, Wang X J, et al. Simultaneous in vivo RP-HPLC-DAD quantification of multiple-component and drug-drug interaction by pharmacokinetics, using 6, 7-dimethylesculetin, geniposide and rhein as examples [J]. Biomed Chromatogr, 2012, 26: 844-850. |

| [24] | Zhang A H, Sun H, Yuan Y, et al. An in vivo analysis of the therapeutic and synergistic properties of Chinese medicinal formula Yin-Chen-Hao-Tang based on its active constituents [J]. Fitoterapla, 2011, 82(8): 1160- 1168. |

| [25] | 王喜军, 李廷利, 孙 晖. 茵陈蒿汤及其血中移行成分6, 7-二甲氧基香豆素的肝保护作用 [J]. 中国药理学通报, 2004, 20(2): 239-240. |

| [26] | 王志超, 杨小龙, 张摇珂, 等. 栀子苷药理作用的研究进展 [J]. 河南科技大学学报: 医学版, 2012, 30(2): 159-160. |

| [27] | 刘 涛, 徐秋玲, 杨叔禹. 大黄素药理研究进展 [J]. 国际中医中药杂志, 2009, 31(1): 79-80.王喜军. 中药血清药物化学 [M]. 北京: 科学出版社, 2010. |

2014, Vol. 45

2014, Vol. 45