2. 即墨市第一人民医院, 山东 即墨 266219;

3. 天津市益倍健生物技术有限公司, 天津 300457

2. The First People's Hospital of Jimo City, Jimo 266219, China;

3. Tianjin Ubasichealth Nutrition Co., Ltd., Tianjin 300457, China

银杏Ginkgo biloba L. 又称白果树,为银杏科银杏属植物,银杏叶作为药用已经有60多年的历史,近10年来国内外对其药理和化学等方面的研究进展迅速[1, 2, 3]。银杏叶主要含有黄酮类和萜内酯类2大类成分,目前已从银杏叶中分离出约30多种黄酮类化合物,根据其化学结构可分为单黄酮类、双黄酮类和儿茶素类等[4]。研究表明,银杏叶提取物中的黄酮化合物具有扩张冠脉血管、脑血管、增加冠脉流量及脑血流量,改善心脑功能的作用[5]。异银杏双黄酮具有体内外抑制大鼠血栓形成的作用[6]。银杏双黄酮具有抗卵巢腺癌细胞活性[7],特别是对I型疱疹病毒(HSV-1)具有很强的抑制活性,同时对II型疱疹病毒(HSV-2)以及人类巨细胞也具有抑制活性,抗炎活性效果优于泼尼松龙,此外还有抗氧化活性[8]等。

到目前为止,已经从银杏叶中分离鉴定了9种双黄酮类成分[9, 10, 11, 12, 13],其中苷元7种,分别为金松双黄酮、银杏双黄酮、异银杏双黄酮、去甲银杏双黄酮、1-5’-甲氧基白果素、三羟基黄酮、2,3-二氢金松素;双黄酮苷2种,分别为银杏黄素-7″-O-β-D-吡喃葡糖苷和异银杏黄素-7″-O-β-D-吡喃葡糖苷。已有的银杏叶采收期研究以总黄酮和萜内酯为考察指标居多,但尚无特异性考察双黄酮量变化趋势的报道,本研究从银杏叶乙醇提取物二氯甲烷萃取部位分离得到4种双黄酮类成分,发现此4种成分为银杏叶中双黄酮类化合物的主要成分(苷元部分),并对9月初到9月底的银杏叶进行了采样与定量测定,通过对银杏叶双黄酮量比较分析,为银杏叶采收时间提供科学依据。

1 材料 1.1 仪器日立高效液相色谱仪(DAD L—2455,AutosamplerL—2200,PumpL—2130,ColumnHeater AT—330),D2000色谱工作站;半制备液相LC3000(北京创新通恒科技有限公司);Bruker AV—600型核磁共振仪(TMS内标,瑞士Bruker公司);RE—5205型旋转蒸发器(上海亚荣生化仪器厂);粉碎机(武义县屹立工具有限公司);ZF—C型三用紫外分析仪(上海康禾光电仪器有限公司);JJ300型精密电子天平(美国双杰兄弟集团有限公司);移液器(DragonLAB Top Pipette 2~20、10~100、100~1 000 μL);涡旋振荡器(Vortex-Genie 2);精密电子天平BS—124S(德国赛多利斯公司);超声波振荡器(北京来亨科学仪器有限公司);冷冻离心机(珠海黑马科技有限公司)。

1.2 试药氘代DMSO(CambridgeIsotope Laboratories,Inc.);硅胶板(青岛海洋化工厂);柱色谱硅胶(青岛海洋化工厂);乙腈、甲醇为色谱纯;液相色谱用水为娃哈哈纯净水;95%乙醇;提取及其他实验用水为蒸馏水;三氯化铝(天津博迪化工股份有限公司);其他化学试剂均为分析纯。

1.3 材料提取所用银杏叶为自然落叶,于2013年10月底收集于沈阳药科大学校园,不分树龄和性别,将落叶晾干后粉碎成粗粉供提取用;测定用的银杏叶于2013年9月初起采收于沈阳药科大学药草园,采收树6年生银杏雌树,用枝剪将高度约为3 m的树枝末端剪下,摘取树叶,每棵树每次取样50片树叶,将5棵树的叶片进行混合后,十字交叉法取样后冷冻干燥,研磨成细粉,过80目筛,密封保存于自封袋中,置于干燥器中备用。所采集银杏叶由沈阳药科大学中药学院中药资源与开发教研室贾凌云副教授鉴定为银杏科银杏属植物银杏Ginkgo biloba L.的叶片。

2 方法与结果 2.1 双黄酮类成分的提取分离 2.1.1 银杏叶粗提物的制备银杏叶晾干,粉碎,得银杏叶粉末1.5 kg,在微沸条件下,用80%乙醇回流提取,液料比10∶1,提取2次,每次3 h,合并提取液,在50 ℃减压浓缩,得银杏叶粗提物稠浸膏322 g。

2.1.2 柱色谱分离取银杏粗提物浸膏170 g,以等体积水充分分散后,再用等体积二氯甲烷萃取3次,合并萃取液,减压干燥,得浸膏49.88 g,1∶1拌样硅胶(200~300目)拌样,1∶8上样硅胶(100~200目)上样,用石油醚-醋酸乙酯(100∶1→1∶1)梯度洗脱,洗脱量为5~8倍柱体积,收集流份,浓缩,挥干,得粗品。将粗品在硅胶板上点样,采用石油醚-丙酮-醋酸乙酯(3∶1∶1)溶剂展开,晾干后,喷3% AlCl3醇溶液后,在365 nm的荧光灯下观察斑点情况,黄绿色斑点即为双黄酮类化合物,合瓶,晾干,得粗双黄酮的质量为3.2 g。

取粗双黄酮1.6 g,1∶1拌样硅胶(200~300目)拌样,1∶15上样硅胶(100~200目)上样,用石油醚-丙酮(15∶1→1∶1)梯度洗脱,洗脱量为5~8倍柱体积,收集柱体积,浓缩,挥干,得粗产品。将粗产品在硅胶板上点样,采用石油醚-丙酮-醋酸乙酯(2∶1∶1)展开,晾干后,喷3% AlCl3醇溶液后,在365 nm的荧光灯下观察斑点情况,黄绿色斑点即为双黄酮类化合物,合瓶,自然挥干,得双黄酮粗品362.8 mg。

2.1.3 双黄酮的制备YMC-Pack ODS-A制备柱(250 mm×10 mm,5μm),在得到的362.8 mg双黄酮粗品中加入100 mL的DMSO甲醇溶液,充分溶解后用0.45 μm微孔滤膜滤过,制备液相制备得去甲银杏双黄酮(4.3 mg),金松双黄酮(11.5 mg)及银杏双黄酮和异银杏双黄酮的混合物,将得到的银杏双黄酮和异银杏双黄酮的混合物浓缩,晾干,得30.6 mg,加入20 mL的DMSO甲醇溶液,高效液相制备得银杏双黄酮(9.6 mg)、异银杏双黄酮(6.9 mg),经高效液相色谱面积归一化法质量分数测定,所得4种成分的质量分数均高于95%。

2.2 银杏叶双黄酮成分的测定 2.2.1 色谱分析条件PLATISIL C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相:乙腈(A)-水(B)溶液,梯度洗脱,洗脱条件为0~30 min,47% A;30~33 min,47%~80% A;33~42 min,80% A;42~45 min,80%~47% A;45~50 min,47% A。体积流量1.0 mL/min,检测波长270 nm,扫描波长范围200~800nm,进样量20 μL,柱温30 ℃。

2.2.2 对照品溶液的制备精密称取制备的4种双黄酮对照品,用DMSO溶解并稀释至刻度,摇匀,分别配制成含1 mg/mL 4种对照品溶液。

2.2.3 线性关系考察取4种双黄酮对照品,加甲醇制成含1、4、8、12、16、20μg/mL 去甲银杏双黄酮,3、15、30、50、70、85 μg/mL银杏双黄酮,2、10、20、30、45、55 μg/mL异银杏双黄酮及6、30、65、100、135、170 μg/mL金松双黄酮的6种不同质量浓度对照品溶液,进样量10 μL,分别进样,以峰面积为横坐标,进样质量为纵坐标进行线性回归,结果表明去甲银杏双黄酮、银杏双黄酮、异银杏双黄酮和金松双黄酮的回归方程分别为Y=0.0008 X+3.008 2,R2=0.999 2,线性范围8~200 ng;Y=0.000 6 X+23.855,R2=0.9994,线性范围33~833ng;Y=0.0007 X+13.67,R2=0.999 4,线性范围67~1 667 ng;Y=0.000 6 X+15.242,R2=0.999 8,线性范围22~556 ng。

2.2.4 供试品溶液制备精密称取不同取样时期的银杏叶粉末约0.5 g,置于100 mL具塞三角瓶中,加甲醇20 mL,精密称定质量,超声提取30 min(功率250 W,频率40kHz),提取后用甲醇补足减失质量,滤过,取续滤液,经孔径0.45 μm微孔滤膜滤过,取续滤液进行HPLC分析,进样量20 μL。

2.2.5 精密度试验取中间质量浓度对照品混合溶液(含甲银杏双黄酮12 μg/mL、银杏双黄酮50 μg/mL、异银杏双黄酮30 μg/mL、金松双黄酮100 μg/mL),连续进样5次,以峰面积计算RSD,结果表明,在本实验条件下,4种双黄酮成分的RSD均小于3%。

2.2.6 重复性试验按“2.2.4”项下操作方法,同时制备5份供试品溶液,连续分别进样,以峰面积计算RSD,结果表明,在本实验条件下,4种双黄酮成分RSD均小于5%。

2.2.7 稳定性试验将制备好的供试品样品溶液于室温下放置2、4、8、10 h,分别进行HPLC分析,以峰面积计算4种双黄酮成分的RSD,结果表明,4种双黄酮成分的RSD均小于5%。

2.2.8 加样回收率试验根据已测样品叶片粉末中含有的4种双黄酮的量,按约1︰1的比例精密量取对照品溶液加入提取用具塞三角瓶中,挥干对照品溶液溶剂后,精密称取0.25 g 叶片粉末加入三角瓶中,精密加入甲醇10 mL,按“2.2.4”项下操作,所得滤液进行高效液相分析,计算测得量,进而得出回收率,重复以上操作6次,结果表明,4种双黄酮类成分6次测量所得回收率均在95%~105%,RSD<5%。

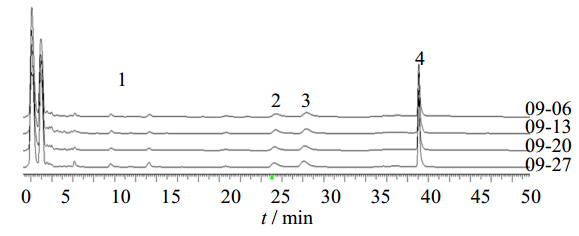

3 结果与分析 3.1 样品色谱分析按“2.2.4”项下操作方法得到的不同样品液相色谱图见图 1。可见在本实验条件下,4种双黄酮类成分均得到较好分离,可以满足定量需要,4种成分均具有双黄酮类化合物的典型紫外吸收,且4种成分为银杏叶中的主要双黄酮类成分。

| 1-去甲银杏双黄酮 2-银杏双黄酮 3-异银杏双黄酮4-金松双黄酮 1-bilobetin 2-ginkgetin 3-isoginkgetin4-sciadopitysin图 1 不同时间银杏叶中4种双黄酮的HPLC图Fig. 1 HPLC of four biflavonoids in G. biloba leaves collected in different periods |

以去甲银杏双黄酮、银杏双黄酮、异银杏双黄酮、金松双黄酮及总双黄酮(4种双黄酮量之和)为指标,考察银杏自然黄叶前3周内叶片中的双黄酮量变化趋势。由表 1可知,4种银杏双黄酮的含量在黄叶前3周内基本成下降趋势,4种双黄酮在总双黄酮中的比例高低依次为金松双黄酮(56%)、异银杏双黄酮(22%)、银杏双黄酮(14%)、去甲银杏双黄酮(8%),且该比例在黄叶前3周内均无显著变化。其次,从总双黄酮量来看,黄叶前三周的银杏叶中总双黄酮量为2.49 mg/g,而黄叶时,总双黄酮量降至1.90 mg/g,质量分数下降显著。

| 表 1 不同采集时间的银杏叶中4种双黄酮及总双黄酮量 Table 1 Four biflavonoids andtheir contents of G. biloba leaves collected in different periods |

由于银杏中几种双黄酮的对照品来源较少,且价格较高,用硅胶柱色谱结合半制备高效液相色谱法可以较高效地制备银杏双黄酮对照品。从高效液相色谱图来看,所得到的4种银杏双黄酮为银杏叶中双黄酮中的主要成分。

目前关于银杏叶最佳采收期的研究中,研究报道的指标多为总黄酮和萜内酯类成分[14, 15, 16],但尚未见对不同采收期的银杏叶进行双黄酮测定的报道,基于银杏叶中双黄酮结构的特异性和显著的药理作用,有必要对其进行该方面的研究,本研究对9月初到9月末黄叶期的银杏叶进行了取样,并测定了4种双黄酮量,结果表明在自然黄叶发生之前的3周内,银杏叶中双黄酮量基本成下降趋势,差异最大可达30%左右,该结果对银杏叶的合理采收提供了科学依据。

| [1] | 于清萍, 宁 营. 银杏叶提取物的研究进展及市场概况 [J]. 上海医药, 2010, 31(8): 342. |

| [2] | 徐艳芬, 张丽娟, 宋新波. 银杏叶提取物的研究进展 [J]. 药物评价研究, 2010, 33(6): 452-456. |

| [3] | 崔北米, 潘巧娜, 龙凌云, 等. 银杏叶黄酮积累变化规律的初步研究 [J]. 湖南农业科学, 2008, (5): 134-136. |

| [4] | 王亭兰, 汤 为. 银杏产业的可行性调研报告 [J]. 时珍国医国药, 2004, 15(5): 311. |

| [5] | 陈再兴, 朱 旭, 王 琳, 等. 不同季节银杏叶中总黄酮、总黄酮醇苷及萜类内醋的含量变化 [J]. 中国医院药学杂志, 2010, 30(12): 1067-1069. |

| [6] | 潘苏华, 戴中林. 异银杏双黄酮对血小板功能的影响 [J]. 中药新药与临床药理, 1992, 3(2): 42. |

| [7] | Su Y, Sun C M, Chuang H H, et al. Studies on the cytotoxic mechanisms of ginkgetin in a humar ovarian adenocar cinoma cell line [J]. Natunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol, 2000: 362. |

| [8] | 潘苏华, 沈 源. 异银杏双黄酮对缺氧大鼠的氧自由基清除作用 [J]. 中药新药与临床药理, 1993, 4(2): 12. |

| [9] | 唐于平, 楼凤昌, 王景华,等. 银杏叶中黄酮类成分的研究 [J]. 中国药学杂志, 2001, 36(4): 231-233. |

| [10] | Chamel N, Micheline H B, Annelise L G, et al. Kaempferol coumaroyl glucorhamnoside from Ginkgo biloba [J]. Phytochemistry, 1986, 25(3): 770. |

| [11] | Heinz R, Christa V, Anna S, et al. Effect of the PAF antagonist BN52021 in ovine endotoxin shock [J]. J Lipid Mediat, 1990(2): 195. |

| [12] | Krauze-Baranowska M, Sowinski P. 2, 3-dihydrobiflavonefrom Ginkgo biloba [J]. Planta Med, 1999, 65(5): 482-484. |

| [13] | Sook K H, Sam S K, Kun H S, et al. Biflavone glucosides from Ginkgo biloba yellow leaves [J]. Chem Pharm Bull, 2005, 53(9): 1200-1201. |

| [14] | 潘竞先, 张虎翼, 杨宪斌, 等. 银杏外种皮的双黄酮成分 [J]. 植物资源与环境, 1995, 4(2): 17-21. |

| [15] | 刘 君, 李振泉, 全先高, 等. 荧光法测定不同采收期银杏叶中的总黄酮 [J]. 数理医药学杂志, 2012, 25(1): 94-95. |

| [16] | 鞠建明, 段金廒, 钱大玮, 等. 不同树龄邳州银杏叶在不同采收期指纹图谱比较 [J]. 中草药, 2005, 36(9): 1388-1391. |

2014, Vol. 45

2014, Vol. 45