2. 河南中医学院药学院, 河南 郑州 450008

2. College of Pharmacy, Henan University of Traditional Chinese Medicine, Zhengzhou 450008, China

羽芒菊Tridax procumbens L. 为菊科长柄菊属植物,分布于热带美洲,后传播于印度、中南半岛及印度尼西亚。在我国广东、台湾、海南己逸为野生,且野生资源非常丰富。文献报道羽芒菊具有清热、解毒、利湿的作用[1,2,3,4]。羽芒菊叶和花具有抗菌消炎的作用,经常用于割伤、擦伤、创伤的伤口止血,同时还可以有效阻止脱发。前期对羽芒菊化学成分的研究表明[5,6,7,8,9,10,11],羽芒菊中主要含有黄酮、香豆素、三萜类、芳香族挥发油等成分,其中的黄酮类成分具有较强的抗氧化活性。

植物为了争夺土壤中的养分、生长空间及竞争生态位会产生化感作用。化感作用是一种对外界环境的适应机制,可能会威胁周围植物的生存,影响整个生态系统的种群分布格局和生物多样性。植物的化感作用是指植物本身向外部环境中释放了次生代谢产物,这些次生代谢物质就是化感物质[12]。植物的化感物质是天然的除草剂,化感物质有可能取代化学农药,至少使化学农药用量大大减少[13]。菊科植物的许多属、种普遍存在化感作用。考虑到羽芒菊为外来入侵植物[14],推测具有较强的化感作用。利用植物的化感作用控制杂草是利用植物在生态系统中的自身防御系统或者逆抗能力,而不是引入难降解的化学物质,因此,利用天然植物开发除草剂可减轻农业生产对环境的压力,降低农作物中化学农药残留量,为一种极具潜力的可持续发展农业的杂草控制措施。

目前并没有对羽芒菊化感作用研究的报道。本实验以入侵植物羽芒菊的茎、叶、种子3个部位的水浸提液为供体材料,选择常见的农作物萝卜、油菜、莴苣、绿豆为受试植物,研究羽芒菊茎、叶、种子3个部位的水浸提液对4种受试植物的种子萌发和幼苗生长的化感作用,了解羽芒菊在其生态系统进化中的地位和作用及利弊,为合理利用羽芒菊资源,利用其化感作用控制杂草成长及开发新型除草剂提供参考依据。

1 材料羽芒菊于2012年9月采自海南三亚,由海南大学黄世满教授鉴定为菊科长柄菊属植物羽芒菊Tridax procumbens L.。受试植物萝卜、油菜、莴苣、绿豆均采购于临安市种子站。

2 方法 2.1 样品的处理将羽芒菊去掉杂质,自然晾干。把茎剪成2 cm左右的小段。分别把茎、叶、种子用蒸馏水在室温下浸泡48 h(模拟自然环境),抽滤,得到各部位水提浸液,分别稀释成20、50、100 mg/mL不同质量浓度的待测溶液。保存于4 ℃冰箱中待用。

2.2 受试种子处理受试种子均用5% KMnO4 溶液消毒30 min后,用自来水冲洗3~4次,再用蒸馏水冲洗干净,晾干后备用。

2.3 种子萌发测定种子萌发实验采用培养皿滤纸法。培养皿底部铺2层滤纸,分别在每个培养皿中放入20粒性状良好的受试种子。分别加入不同部位不同质量浓度的水浸提液(表 1),以蒸馏水为对照(CK),每个处理重复3次。培养条件:恒温25 ℃、光照12 h/d,并及时补充蒸馏水。

|

|

表 1 羽芒菊不同水提浸液对应的处理 Table 1 Different water extracts of T. procumbens treating seedlings |

在小烧杯底部铺2层滤纸,分别在每个小烧杯中放入7棵已预先催芽、长势一致的受试植物幼苗。分别加入不同部位不同质量浓度的水浸提液,见表 1。以蒸馏水为对照,每个处理重复3次。培养条件恒温25 ℃、光照12 h/d。第6天测量每株幼苗的根长、苗高及总鲜质量[12]。

2.5 数据分析化感效应指数(RI)由Williamson等[15]提出来用于衡量化感强度的指标。

RI=1-C/T(T≥C)

RI=T/C-1(T<C)

其中C为对照值,T为处理值

RI>0时表示有促进作用,RI<0为抑制作用,RI的绝对值代表化感作用的大小。计算萌发率和萌发指数。

萌发率=规定时间内种子发芽数 / 供试种子总数

萌发指数=Σ(Gt/Dt)

其中Gt为处理t日的发芽数,Dt为相应的发芽天数

综合效应[16]是对同一受试所测的几个测试项目RI值的算数平均值。采用SPSS 17.0软件进行统计分析,对各指标数据进行单因素方差分析,再用L-S-D来比较各处理与对照之间的显著性,采用Sigmaplot 10.0绘制作图。

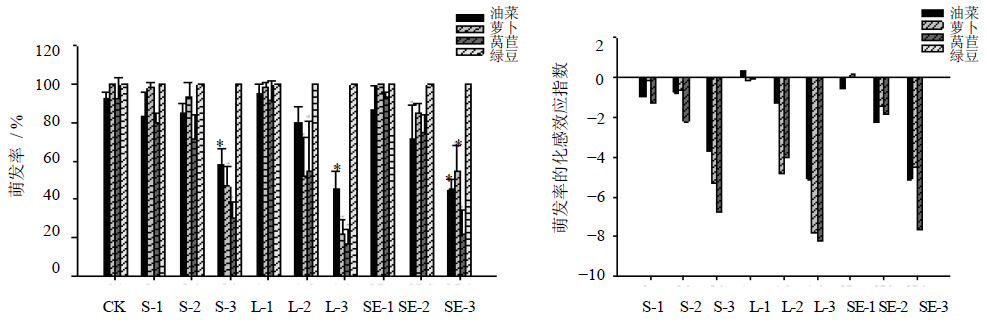

3 结果与分析 3.1 羽芒菊水提浸液对受试种子萌发的影响 3.1.1 对种子发芽率的影响羽芒菊不同部位对种子萌发率的影响见图 1。由图 1可知,羽芒菊茎、叶、种子水提浸液对萝卜、油菜、莴苣均有化感作用,且以抑制作用为主(RI<0)。随着水提浸液质量浓度的增大,对萝卜、油菜、莴苣的化感作用呈现出增强的趋势。其中,以莴苣作为明显,对其化感作用与水提浸液质量浓度呈正比关系。而不同质量浓度的水提浸液对绿豆种子的萌发率无化感作用。茎、叶、种子水提浸液的质量浓度为100 mg/mL时,萝卜、油菜、莴苣的发芽率明显低于对照组(P<0.05)。

| *表示不同处理与对照组的显著性比较:P<0.05,下同 * represents a significant comparison of different treatment groups and control group,P<0.05,same as follow图 1 羽芒菊茎、叶、种子水提浸液对4种受试植物种子萌发率的影响 Fig. 1 Effects of water extracts from stems,leaves,and seeds of T. procumbens on germination rate of four receiver plants |

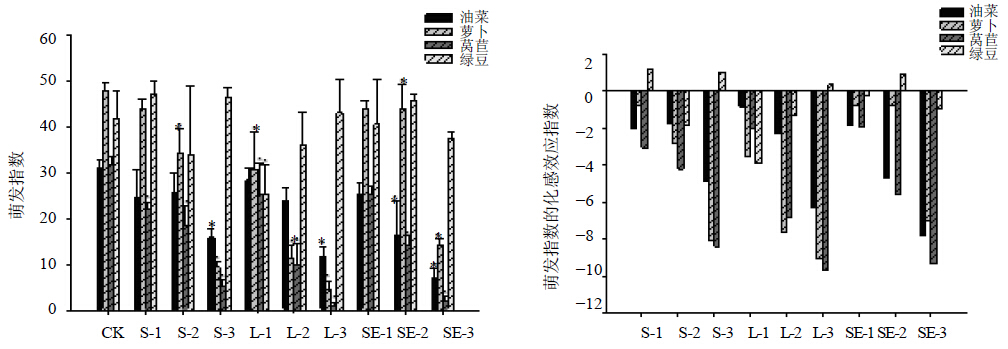

由图 2可知,3个部位不同质量浓度的水提浸液对萝卜、油菜、莴苣均表现出抑制作用(RI<0)。且随水提浸液质量浓度增大,对萝卜、油菜、莴苣的化感作用呈现出增强的趋势。其中,以莴苣作用明显,对其的化感作用与水提浸液质量浓度呈正比关系。而不同质量浓度的水提浸液对绿豆种子的萌发率也有一定的化感作用,但不明显。茎、叶、种子3部位水提浸液质量浓度为50 mg/mL,油菜、莴苣的发芽指数明显低于对照组(P<0.05)。质量浓度为100 mg/mL时,萝卜、油菜、莴苣的3种受试植物发芽指数明显低于对照组(P<0.05)。

| 图 2 羽芒菊茎、叶、种子水提浸液对4种受试植物种子萌发指数影响 Fig. 2 Effects of water extracts from stems,leaves,and seeds of T. procumbens on germination index in four receiver plants |

由图 1和图 2可知,羽芒菊水提浸液对4种受试种子发芽的化感作用存在差异,总体呈现如下规律:发芽指数>发芽率。

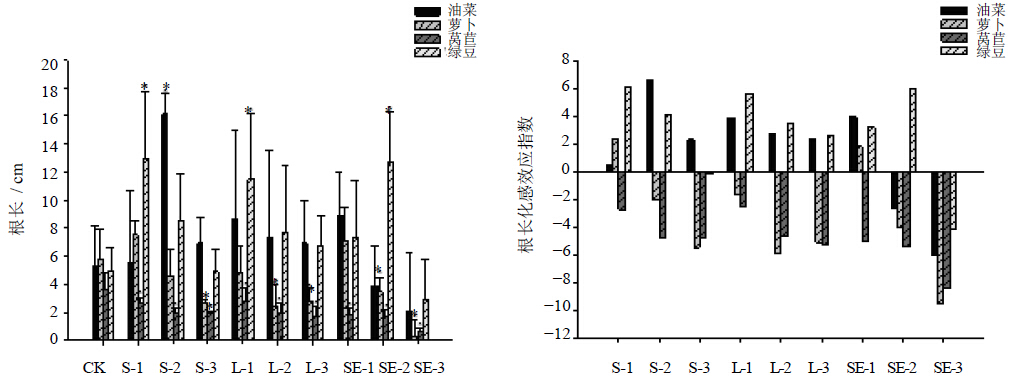

3.2 羽芒菊水提浸液对受试幼苗的影响 3.2.1 对幼苗根长的影响由图 3可知,随水提浸液质量浓度增大,莴苣的化感作用呈现出增强的趋势。与水提浸液质量浓度呈正比关系。茎部位不同质量浓度水提浸液对萝卜根长均有促进作用(RI>0)。3个部位水提浸液在质量浓度为20、50 mg/mL时,对绿豆根长有促进作用。与对照组相比,3个部位不同质量浓度的水提浸液对莴苣的根长均有显著性差异。对照组相比质量浓度为100 mg/mL时,3个部位水提浸液对油菜的根长有显著差异。

| 图 3 羽芒菊茎、叶、种子水提浸液对4种受试植物根长的影响 Fig. 3 Effects of water extracts from stems,leaves,and seeds of T. procumbens on root length in four receiver plants |

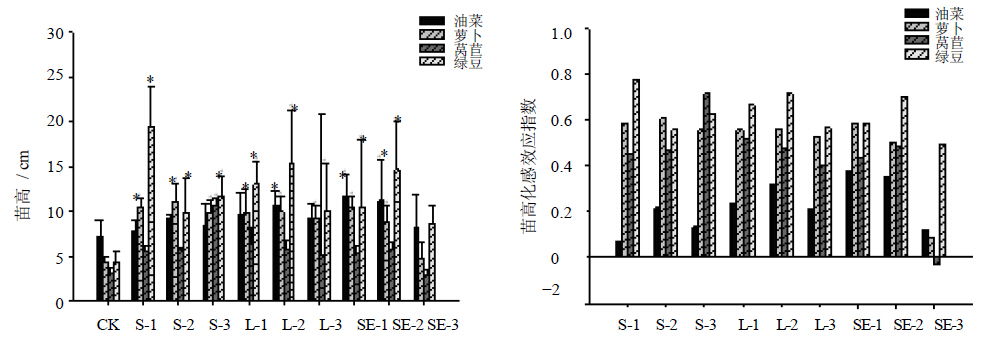

由图 4可知,除质量浓度100 mg/mL的种子浸提液对莴苣苗高表现出抑制作用(RI<0.0),不同部位不同质量浓度水提浸液对4种受试植物苗高均表现出促进作用(RI>0),其中对绿豆苗高的促进作用最为明显。与对照组比较,质量浓度20、50 mg/mL的不同部位水提浸液对油菜、绿豆的苗高差异性显著。

| 图 4 羽芒菊茎、叶、种子水提浸液对4种受试植物苗高的影响 Fig. 4 Effects of water extracts from stems,leaves,and seeds of T. procumbens on shoot length in four receiver plants |

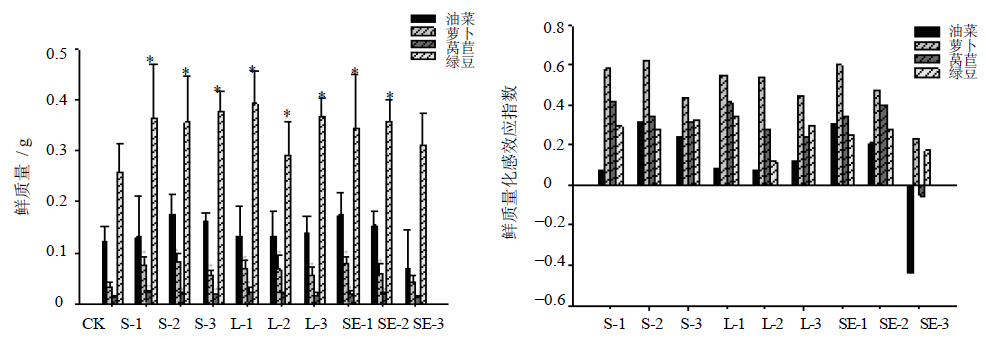

由图 5可知,除质量浓度100 mg/mL的种子浸提液对萝卜、莴苣总鲜重表现出抑制作用(RI<0),不同部位不同质量浓度水提浸液对4种受试植物总鲜质量均表现出促进作用(RI>0),其中对油菜植物总鲜质量的促进作用最为明显。与对照组相比,除质量浓度100 mg/mL的种子水提浸液外,其余水提浸液对油菜、绿豆总鲜质量的差异性明显(P<0.05)。

| 图 5 羽芒菊茎、叶、种子水提浸液对4种受试植物总鲜质量的影响 Fig. 5 Effects of water extracts from stems,leaves,and seeds of T. procumbens on weight of four receiver plants |

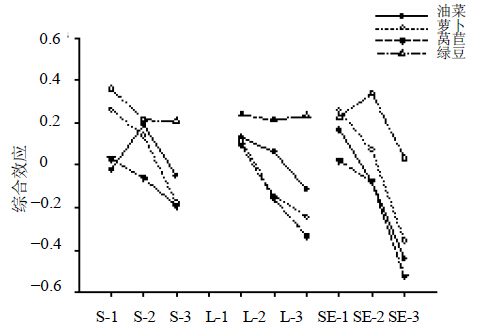

通过发芽率、发芽指数、根长、苗高及总鲜质量RI的均值即SE对羽芒菊水提浸液部位进行化感作用的进行综合评价。

由图 6可知,羽芒菊水提浸液对绿豆综合作用表现为促进,并随质量浓度的增大促进作用减弱,对萝卜、油菜、莴苣表现为低促高抑。不同部位水提浸液抑制作用顺序为种子>叶>茎。对不同受试种子抑制作用呈现出莴苣>萝卜>油菜>绿豆,而对莴苣的抑制作用最为显著。

| 图 6 羽芒菊茎、叶、种子水提浸液对4种受试植物的综合效应 Fig. 6 Comprehensive effect of water extracts from T.procumbens in four receiver plants |

化感物质有多种释放途径,包括自然挥发、根系分泌、雨雾淋溶、植物组织腐败释放[17]等而对周围环境其他植物产生化感作用,对植物种子萌发和幼苗生长产生影响从而关系到其他种群的建立与更新。因此研究植物对受试种子萌发和幼苗生长的影响是化感作用研究的重要内容。本研究结果表明,羽芒菊不同部位中含有活性较强的化感物质,这些物质的化感作用的正负效应及强度与其质量浓度和植物受试种类有关。羽芒菊水提浸液对不同受试种子产生不同的化感作用,有的促进,有的抑制。而不同部位水提浸液对受试种子抑制作用也有差异,表现为种子>叶>茎。可能与不同器官起化感作用的物质的多少和种类有关[18]。羽芒菊的不同部位能通过化感作用物质的释放作用于环境中的其他植物,但羽芒菊发挥起化感作用的化感成分有待进一步研究。以便尽可能的利用现有的植物资源,探索除草潜力,并在此基础上开发出无污染的除草剂。本研究结果为羽芒菊的合理利用、通过化感作用开发新型除草剂提供了参考依据。

| [1] | Boreddy S R, Kiran K R, Naidu V G. Evaluation of antimicrobial, antioxidant and wound-healing potentials of Holoptelea integrifolia [J]. J Ethnopharmacol, 2008, 115: 249-256. |

| [2] | Kumar B, Vijayakumar M, Govindarajan R, Pushpangadan R. ethnopharmacological approaches to wound healing-exploring medicinal plants of India [J]. J Ethnopharmacol, 2007, 114: 103-113. |

| [3] | Raju G, Arvind S, Sanjay M J. Indian medicinal plants as a source of antimycobacterial agents [J]. J Ethnopharmacol, 2007, 110: 200-234. |

| [4] | 江纪武. 肯尼亚、印度等国民族药 (续) [J]. 国外医学: 中医中药分册, 2003, 25(2): 119-123. |

| [5] | Xu R S, Yuan K, Zhang J. Two new flavones from Tridax procumbens [J]. Linn Molecule, 2010, 15(9): 6357-6364. |

| [6] | Mohammed A, Earla R, Ramidi R. A new flavonoid from the aerial parts of Tridax procumbens [J]. Fitoterapia, 2001, 72: 313-315. |

| [7] | Saxena V K, Sosanna A. Sitosterol-3-O-xylopyranoside from the flowers of Tridax procumbens Linn [J]. Chem Sci, 2005, 117(3): 263-266. |

| [8] | Yuan K, Xu R S, Cheng C G. A neflavonol glycoside from Tridaxprocumbens Linn [J]. J Chem Res, 2009, 3: 165-166. |

| [9] | Xu R S, Liu Y H,Yuan K. HS-SPME and SD extraction and analysis of volatile oil in Tridaxprocumbens. L by GC/MS [J]. Res J Chem Enviro, 2008, 12(4): 19-23. |

| [10] | Brenda W S. Flavonoid biosynthesis: A colorfulmodel for genetics, biochemistry, cellbiology, andbiotechnology [J]. Plant Physiol, 2001, 126: 485-493. |

| [11] | 徐润生, 袁 珂, 殷明文, 等. 羽芒菊化学成分研究 [J]. 中草药, 2009, 40(7): 1015-1018. |

| [12] | 张爱华, 郜玉钢, 许永华, 等. 我国药用植物化感研究进展 [J]. 中草药, 2011, 42(10): 1885-1886. |

| [13] | 陈业兵, 王金信, 孙 健, 等. 利用化感物质开发除草剂的应用前景 [J]. 山东农业大学学报, 2009, 40(4): 659-662. |

| [14] | 周 凯, 郭维明, 徐迎春, 等. 菊科植物化感作用研究进展 [J]. 生态学报, 2004, 24(8): 1780-1788. |

| [15] | Williamson G B, Rchardson D. Bioassays for allelopathy: Measuring treatment responses with independent controls [J]. J Chem Ecol, 1988, 14(1): 181-187. |

| [16] | 沈慧敏, 郭鸿儒, 黄高宝. 不同植物对小麦黄瓜和萝卜幼苗化感作用潜力的初步评价 [J]. 应用生态学报, 2005, 16(4): 740-743. |

| [17] | Zhang D, Zhang J, Yang W, et al. Potential allelopathic effect of Eucalyptus grandis across a range of plantation ages [J]. Ecol Res, 2010(25): 13-23. |

| [18] | 胡 飞, 孔垂华, 胜红蓟. 水溶物的化感作用及其化感物质的分离鉴定 [J]. 应用生态学报, 1997, 8(3): 304-308. |

2014, Vol. 45

2014, Vol. 45