目前,在企业获得的产品中,超过一半是靠外部合作和技术许可获得的,其研发经费中的20%~30%用于购买新技术和新产品。据EPVantage的数据调查,全球最大的20个制药公司2016年销售额一半来自收购产品,价值最高的100个III期临床产品中有64个来自收购。由此可见,技术转让已成为全球医药企业获得新产品的主要途径,且对医药企业的战略发展具有深远的影响。

为促进新药研发成果转化与生产技术合理流动,政府相关部门不断推出与我国药品技术转让现状相适应的法律法规与配套文件[1],特别是2015年国务院颁布的《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号)[2]中提出的开展药品上市许可持有人制度试点,简化药品生产企业之间的药品技术转让程序。在近日召开的第十二届全国人民代表大会第四次会议《政府工作报告》中重申,要“深化药品医疗器械审评审批制度改革”,“推动简政放权、放管结合、优化服务改革向纵深发展”、“实施支持科技成果转移转化的政策措施”“鼓励科研人员创业创新”,给当前我国药品技术转让政策注入活力,也带来了新的机遇和挑战。本文就44号文新政深入分析,从药品技术转让主体、转让时机、转让内容、转让模式、利益与风险、应对策略等方面进行探讨。

1 我国药品技术转让主体范围扩大在44号文件出台之前,我国仅药品生产企业可以取得药品批准文号。新药和仿制药产品技术转让只能在药品生产企业之间进行。由于个人药品研发者不能申请注册药品,抑制了研发者的积极性,不利于技术成果转化与药品创新,而为摒除这一弊端并与国际接轨,44号文件提出的开展药品上市许可持有人制度 [3, 4],允许药品研发机构和科研人员申请注册新药,在转让给企业生产时,只进行生产企业现场工艺核查和产品检验,不再重复进行药品技术审评[3]。试点工作在依照法定程序取得授权后开展。这种机制下,上市许可和生产许可相互独立,上市许可持有人可以将产品委托给不同的生产商生产,药品的安全性、有效性和质量可控性均由上市许可人对公众负责。这项制度使得药品技术转让主体更加多元化。今后我国药品技术转让可在企业、大学、科研机构、个人药品研发者等主体间进行。因此,该项政策的实施符合我国当前“大众创业,万众创新”的新局面,也和李克强总理在《2016年政府工作报告中》鼓励的“实施支持科技成果转移转化的政策措施,完善股权期权税收优惠政策和分红奖励办法,鼓励科研人员创业创新”相吻合。

2 我国药品转让各主体现状 2.1 研究型主体现状研究型主体是指科研机构、高校与科研人员,因不具备生产、销售的能力,因此常作为转让方,将其产品技术或品种转让给药品生产企业。

研究型主体在药品的开发与技术创新方面能力较强,近年来中国科研开支占比已达20%。2003至2013年的10年间,中国在科研领域的投入年平均增长达到了19.5%。在航天和医学工程等高科技制造业的投入增长显著,其投资额已占到了全球的27%。在科学和工程教育方面,获得学士学位的人才数量占全球49%[5]。2000年到2012年,中国的科学和工程人才数量更是暴增300%。根据衡量各个国家和科研机构在高质量论文方面的产出情况的自然指数显示,中国对世界高质量科研的总体贡献居全球第二位[6]。而科研机构与高校拥有强大的人才储备与经费支持,新药开发能力与日俱增。

2.2 企业现状企业是药品的生产者,既可作为转让方,但更多的是受让方,因我国大部分企业规模小,技术革新和创新能力低。因此企业引进新品种主要依靠技术转让方式从研发机构或科研院所获得,也有部分实力强的企业可通过自主研发、仿制、改变剂型等方式获得新品种[7],并依据企业发展战略将闲置品种转让。

3 我国药品技术转让模式分析及策略 3.1 我国药品技术转让模式分析对于企业来说,无论使用何种引进方式,所引进的品种都应与企业的产业结构、发展路线和销售渠道相适应。目前企业接受药品转让主要有四种模式:研发主导型、销售主导型、采购品种型与市场主导型。各种模式特点与对比见表 1。

| 表 1 企业药品技术转让模式及对比 Table 1 Mode and comparison of pharmaceutical technology transfer in pharmaceutical enterprises |

设立新品部和业务拓展(Business Development,BD)专员,专门负责引进品种,是企业降低药品技术转让风险的有效方法之一。但目前我国有实践经验和市场洞察力的医药企业市场研究人才匮乏。因此,培养和吸引有经验的BD也是企业急需解决的问题。此外,政府则是各主体间的组织者和推动者。政府通过宏观调控与各方协调的作用将各主体有机的联系起来,打破各主体之间功能分割的局面。通过政策与法规的引导促进新药研发成果转化和生产技术合理流动[8]。如对于不熟悉中国市场的技术转让方,可以通过第三方平台,如中国医药科技成果转化中心进行,提高转让效率。

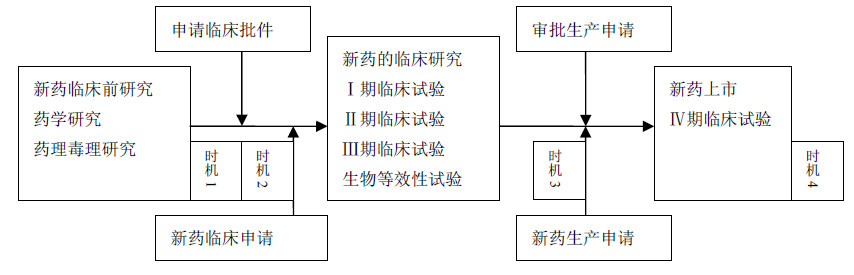

4 药品技术转让时机所带来的风险与机会药品技术转让包括新技术和新产品,44号文件将新药分成新药和改良新药,新药由“未曾在中国境内上市销售的药品”改为“未在中国境内外上市销售的药品”。将仿制药由“仿已有国家标准的药品”改为“仿与原研药品质量和疗效一致的药品”,对药品转让的技术和产品的质量要求更高,审核更严格,而结合相关规定药品注册申请,实行两报两批,转让方与受让方可在完成药学、药效毒理等临床研究后,申请临床批件前提出技术转让(时机1);转让方取得临床批件启动临床试验前(时机2);新药技术转让(时机3);药品生产技术转让(时机4)等4个时机进行转让[9]。所以,各类药品在不同转让阶段所面临风险与收益也各不相同。而好的项目和晚期项目十分稀缺,价格逐年增长。据德勤会计师事务所统计,2009年,早期项目的比例达到32%,中期项目比例上升为21%,晚期项目下降至47%。所以,充分评估各时机转让利弊对企业发展战略尤为重要。

4.1 时机1及其风险与机会药物临床前安全性评价的目的是提供对人体健康危害程度的实验结果的科学数据,是药物评价的核心内容之一,也是判断药物能否进入临床试验的第一要素[10]。因此在药品完成非临床试验,申请临床前接手风险最大。受让方在选择品种时更应谨慎,重点着眼于药品上市的可能性。

此时机的品种研发主力主要以研究型主体与一些大型国有企业为主,转让品种以不适合自主生产居多。主要有两种方式。一是采用与企业合作的方法,科研能力较弱企业根据自身需要定制研发或仿制的品种,委托科研机构与高校进行开发。这种方法对双方来说风险均比较小。企业可获得适合自己的高质量品种,被委托方又有一定的经济收益。但这种产品往往实用性较强,创新性不足。二是研究型主体从学术角度出发,开发创新性较强的药物。接手这种品种的风险很大,从药品技术转让直到获得药品批准文号耗时长,包括申请临床批件、药品批准文号(或新药证书)两个CFDA审批阶段,且注册失败率大。但不受转让药品是否是新药的限制,也不受《药品技术转让注册管理规定》的限制,所以是抢占新品种的有利时机,这对于受让企业是风险与利益并存的时段。

4.2 时机2及其风险与机会根据《药品注册管理办法》规定:申请人完成新药临床试验申报生产时,可以补报具备相应生产条件的药品生产企业作为生产申请人,所增加的药品生产企业应当是提供临床试验用样品、药物稳定性试验用药物以及申报生产时提供药品注册检验用3批样品的生产企业[11]。所以在药品取得药物临床试验批件,启动临床试验前可进行药品技术转让[9]。此时机经过省级药品监督管理部门对药物研制情况及原始资料进行现场核查,以及国家食品药品监督管理局药品审评中心药学、医学及其他技术人员对申报资料进行技术审评。受让方的风险有所降低,但还有申请生产的CFDA审批阶段。所以应注意受让方所生产样品,应与转让方申报临床样品进行质量对比,保证产品质量一致性。此阶段的研发以科研型机构为主,转让方需注意知识产权的保护,受让方还是应在降低风险与抢占潜力品种间做出权衡。

4.3 时机3及其风险与机会新药技术转让包括:监测期未满的持有《新药证书》和持有《新药证书》并取得药品批准文号的两种情况[12]。新药技术转让以仿制药为主,占药品注册总量50%以上。而据IMS的数据显示,到2015年,将有1 600亿美元规模的药品专利过期。仿制药在全球药品市场的比重到2015年已超过20%。因此目前正是仿制药蓬勃发展的时机。然而根据44号文件规定,将仿制药由“仿已有国家标准的药品”改为“仿与原研药品质量和疗效一致的药品”。根据上述原则,将调整药品注册分类。仿制药审评审批要以原研药品作为参比制剂,确保新批准的仿制药质量和疗效与原研药品一致[2]。这一政策导致大量品种撤回,截至目前,2015年撤回951个受理品种,不批准34个,仅剩457个没撤回。可见目前我国仿制药质量参差不齐。因此,在选择受让仿制药品种时一定要考虑药品一致性。

此阶段药品已完成临床试验,获得新药证书且处于监测期内,对于受让企业来说,风险较小且市场的独占性很强。值得注意的是,有些品种虽然是新药,但发展潜力不足,有些产品超过导入期后还未形成市场影响力,新的升级换代产品可能已经由其他企业推向市场。因此,企业在选择品种时应结合自身产、供、销结构,引进具有高水平的仿制药、原靶点基础上具有创新性、具有临床价值的新靶点全新结构的品种。

4.4 时机4及其风险与机会无论药品生产技术转让涉及的是监测期已满或不设监测期的品种,目前对新旧生产技术转让都有严格的规定,对药品生产技术转让既是保障也是约束。利用技术手段,提高技术门槛,控制风险,加强对技术资料、工艺验证、稳定性研究、生产现场检查审查等;新药技术转让也需进行技术审评和临床试验;并设置了经CFDA确认涉及安全性问题的药品申请“不予受理”情形,进一步加强了风险控制,保证高水平药品技术转让,落后产能退市。所以对于企业而言,此阶段的风险与利益均是最低的。对于销量好的品种大多数企业与地方是不会选择转让出去的。所以具有转让意愿的品种大多数是技术落后或与该企业优势领域销售渠道不匹配的。超过新药监测期保护,不具有垄断性,临床销量不理想。所以,转让方与受让方均要紧跟相关领域的临床治疗指南,了解学术前沿。通过市场与临床调研,了解目标品种的市场基础,引进后的经营与管理做出预案,多方面权衡后进行转让决策。见图 1。

| 图 1 药品技术转让时机策略示意图Fig. 1 Sketch map of timing strategy of drug technology transfer |

药品技术转让的交易方式对风险控制也起到一定的作用。目前主要的交易方式有一次性买断方式与里程碑付款。一次性买断价是指买方与卖方商定的一次性定价。买断后药品后期的风险与利润同时转嫁到受让方身上。而里程碑付款方式是受让方在合同总工期内,按合同规定的工作范围和转让方的责任分解确定的项目活动。转让方只有完成了与规定的单项里程碑活动相关的所有内容,并按要求准备所有相关的支持文件且全部齐全,才能视为完成了某项活动的里程碑,转让方才可以通过项目合同规定的付款程序获得此项里程碑所分解的合同款 项[13]。

5.1 一次性买断方式就目前中国国情来讲,中国企业的技术交易产品主要是仿制药,仿制药平均交易价格普遍偏低且风险性小,更适合于一次性买断方式。

5.2 里程碑付款目前外资企业在寻求新药技术许可的过程中,很少会选择一次性买断,一般都会采取阶段性付款的方式。外企在购买项目时一般会首付30%,这就要求卖家更具有资金管理能力[14]。虽然这种方式有利于促进买家和卖家的共担风险责任。但是国内各转让主体并不完全能够接受这样的交易方式,之所以存在这样的心态与新化合物转化成产品的成功率较低有关。

但随着我国医药行业研发能力的提高,发展理念逐渐与国际接轨。近年来国内药企已经多次天价向跨国药企转让新药技术,据米内网不完全统计,2015年协议价格高达上亿美元的交易就有6桩,全部采用里程碑式支付方式(表 2)。这种交易方式是与国外企业合作新药转让的主要交易方式,我国应逐步适应现代化交易方式与机制。

| 表 2 国内药企跨国新药转让合作 Table 2 International cooperation in transfer of new drugs of pharmaceutical enterprises in China |

医药行业具有高度的专利依存度,近年来我国的专利申请量与专利意识逐渐增强。据世界知识产权组织统计,2010年起,我国已经连续4年专利申请量全球第一。2014年中国公司在《专利合作条约》框架下共提交了25 539件国际专利申请,年增长率为18.7%,是全球唯一出现两位数增长的国家[15]。但一些转让主体的国际专利意识仍然不够,缺乏专利合作协定(Patent Cooperation Treaty PCT)及全球性保护。导致有些产品只在国内申请了专利,由于国外没有专利,因此就无法获得全球性保护,产品很容易被别人仿制替代。因此提高全球化专利保护意识有利于提高转让几率。

综上,我国现行的药品技术转让政策对整个转让过程都有明确的规定与要求,随着药品注册进程推进,转让风险逐渐降低,转让成功的机会也降低。而各转让主体如能结合政策、市场与自身特点选择适当的转让时间、模式及支付方式,注重专利全球化,才能抓住政策带来的机遇,应对激烈的市场竞争,实现结构优化与集约化,促进自身的发展。

| [1] | 刘 源, 明 慧. 医药研发创新激励的障碍与对策研究[J]. 现代商贸工业, 2014, (4): 17-18. |

| [2] | 国务院. 关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见[EB/OL]. (2015-08-09)[2016-02-20]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-08/18/content_10101.htm. |

| [3] | 曹晓瑞, 毕 军, 黄 民. 国内外药品技术转让相关制度对比简析[J]. 中国医药工业杂志, 2014, 45(5): 498-500. |

| [4] | 樊 迪. MAH制度对我国药品风险管理影响的预分析[J]. 中国医药工业杂志, 2015, 46(6): 665-668. |

| [5] | 美国家科学委员会. 中国科研支出在赶超美国[EB/OL]. (2016-01-20)[2016-2-12]. http://tech.ifeng.com/a/20160120/41542107_0.shtml. |

| [6] | 约翰·亚伯拉罕. 世界智力中心正向中国转移[J]. 领导决策信息, 2015, (6): 17. |

| [7] | 范 瑾. 物尽其用唯善是举——谈制药企业产品引进的方法学[J]. 中国医药技术经济与管理, 2010, (1): 64-69. |

| [8] | 曲凤宏, 黄泰康. 我国医药产业创新体系的战略框架设计[J]. 中国新药杂志, 2005, 14(11): 1249-1252. |

| [9] | 赵灿培, 王金陵. 从注册法规角度分析药品技术转让的时机及方式[J]. 中国药业, 2013, 22(6): 1-2. |

| [10] | 裴天仙, 郭景玥. 在药物安全性评价中毒性病理的操作流程及重要性[J]. 药物评价研究, 2010, 33(4): 254-258 |

| [11] | 药品注册管理办法[S]. 2007. |

| [12] | 药品技术转让注册管理规定[S]. 2009. |

| [13] | 刘华琼, 代宗翔. 国际工程项目中的里程碑付款[J]. 国际工程与劳务, 2010, (1): 35 -36. |

| [14] | 贾 岩. 新药技术转让井喷在即?[N/OL]. 医药经济报, 2010-7-14. http://www.yyjjb.com/html/2010-07/14/content_117557.htm. |

| [15] | 中新社. 2014年中国申请国际专利数增长最快 华为全球第一[EB/OL]. (2015-03-20)[2016-3-12]. http://www.chinanews.com/gj/2015/03-20/7143816.shtml |

2016, Vol. 39

2016, Vol. 39