2. 四川医科大学, 四川 泸州 646000;

3. 川北医学院, 四川 南充 637000

2. Sichuan Medical University, Luzhou 646000, China;

3. North Sichuan Medical Collage, Nanchong 637000, China

失眠属于临床常见病症之一,虽不算危重病,但妨碍正常生活、工作、学习和健康或诱发心悸、胸痹、眩晕、头痛、中风等病症。流行病学调查显示,我国失眠症的患病率为20%,老年人约30%,而发达国家则高达30%~35%[1]。镇静催眠药是治疗失眠症的常用药物,右旋佐匹克隆(esopiclone)是由美国Sepracor公司开发的快速短效非苯二氮类镇静安眠药,为佐匹克隆的右旋单一异构体,临床前及临床研究表明其对苯二氮受体的亲和力是左旋体的50倍。佐匹克隆是一个疗效确切,不良反应较少的较为理想的镇静催眠药,目前已在世界80多个国家和地区上市,在改善睡眠质量、缩短睡眠时间上效果显著。本文评价右旋佐匹克隆与佐匹克隆对比治疗失眠症患者的疗效及安全性,为它们在国内的推广使用提供循证药学支持,也为广大精神科医师或神经内科医师提供药物选择依据。

1 资料与方法 1.1 资料来源根据国际循证医学/Cochrane协作网工作手册标准,制定右旋佐匹克隆与佐匹克隆治疗失眠症的临床随机对照研究(RCT)文献纳入和排除标准。计算机检索中国期刊全文数据库(CNKI)、万方中文数据库、维普中文期刊数据库(VIP)、PubMed、Medline及中国学位论文全文数据库等。

1.2 检索策略以右旋佐匹克隆、佐匹克隆、失眠症、随机对照试验等中文关键词检索国内各大数据库,以eszopiclon、zopiclon、insomnia、RCT等英文词检索外文数据库。手工检索部分杂志,并在参考资料中追踪相关文献。检索时限至2015年6月。

1.3 纳入标准在国内公开发行的杂志上发表的论文;设盲或不设盲的RCT,且单用药物治疗失眠症;一般资料齐全,年龄、性别、平均病程、干预措施、疗程等差异无统计学意义,基线均衡具有可比性;症状变化同时采用4级疗效(治愈、显著好转、进步、无效)评价;纳入病例均符合《中国精神障碍诊断分类与标准》第3版(CCMD-3)失眠症诊断标准或美国心理卫生诊断标准(DSM-Ⅳ),对重复发表的论文或临床数据只选择1篇。干预措施:试验组为右旋佐匹克隆,对照组为佐匹克隆。终点指标为2组治疗2周后,睡眠障碍量表(SDRS)减分值及其均数差(MD)、显效率[=(治愈例数+显著好转例数)/总例数]及不良反应发生率合并比值比(odds ratio,OR)。

1.4 排除标准回顾性研究文献;文献不能提供有效数据以进行综合分析;统计方法不恰当;≥65岁老年失眠患者;心理障碍和焦虑所致失眠者。

1.5 疗效评价标准临床疗效采用SDRS评价;不良反应(ADR)采用不良反应量表(TESS)评价。

1.6 文献筛选及资料提取2名研究者独立评阅文献题目、摘要及全文,根据纳入与排除标准,提取相关文献并给予质量评价。若遇分歧则由第3名研究人员决定。

1.7 文献质量评价根据Jadad文献质量标准评价量表进行评判[2]:(1)研究的随机方法是否正确;(2)是否做到分配隐藏、方法是否正确;(3)是否采用盲法;(4)有无失访或退出,如有失访或退出,是否采用意向治疗(intention to treat,ITT)分析法。

具体评分法:随机(叙述随机为1分,描述具体随机方法加1分),双盲(叙述双盲为1分,描述具体双盲方法加1分),失访病例(若描述失访及失访原因为1分)。总分为5分,≥3分为高质量研究。

1.8 统计学方法采用国际循证医学/Cochrane协作网推荐RevMan5.0软件对纳入文献进行Meta分析,效应指标用比值比(OR)或均数差(MD)及其95%可信区间(CI);用Q检验进行异质性分析,P>0.05,I2<50%为研究具有同质性,各临床试验可以合并分析,用固定效应模型(fixed effects model)进行系统评价;P<0.05,I2>50%为研究具有异质性,用随机效应模型(random effects model)进行系统评价。

1.9 偏倚风险评估对每组研究均进行敏感性分析及漏斗图检验其发表偏倚。

2 结 果 2.1 文献特征根据纳入和排除标准,外文数据库中检索到有效文献为0篇;中文数据库中入选7篇文献[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],分别是《中国临床药理学杂志》、《华西药学杂志》、《当代医药论丛》、《医药导报》、《中国社区医师》、《临床精神医学杂志》、《中国心理卫生杂志》,每刊1篇。7篇文献均采用随机法,4篇描述具体随机方法;3篇采用盲法,且均描述具体方法,1篇报道退出或失访情况,文献组间均衡,分配隐藏情况均未交代,4篇评分为2分,2篇为4分,1篇为3分,符合高质量文献3篇,占42.8%。

2.2 疗效比较纳入7项研究[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],共计1 021例患者,其中试验组524例,对照组497例,比较了SDRS减分值和显效率。

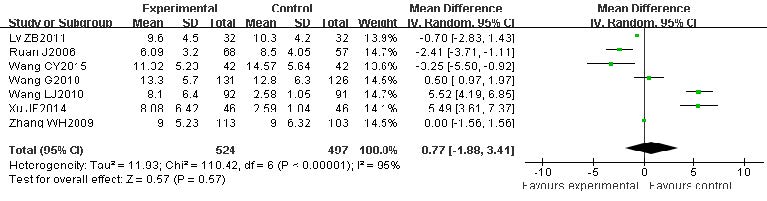

2.2.1 SDRS减分值比较治疗2周后两药的SDRS减分值比较,差异无统计学意义[P=0.57,MD=0.77,95%CI(−1.88~3.41)],见图 1。

|

图 1 SDRS 减分值Meta 分析森林图 Fig. 1 Meta-analysis forest plot of SDRS subtraction score |

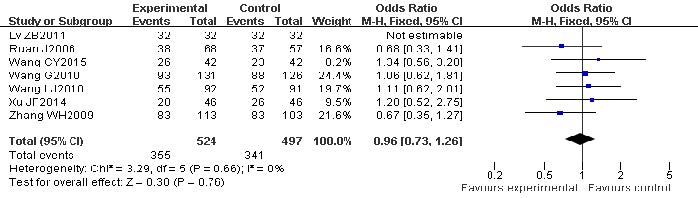

治疗2周后,两药的显效率比较差异无统计学意义[P=0.76,OR=0.96,95%CI(0.73~1.26)],见图 2。

|

图 2 显效率Meta 分析森林图 Fig. 2 Meta-analysis forest plot of significant efficiency |

两组主要不良反应为头痛头昏、口苦、口干、恶心呕吐、嗜睡、上腹不适等,异质性检验满足同质性,各研究可以进行合并分析,经分别合并Meta分析结果提示,各不良反应发生率差异无统计学意义。报道中,乏力、肝功能异常为一过性发生均未影响患者继续治疗。文献[3, 4, 5, 9]这4项研究不良反应合并Meta分析结果见表 1。

|

|

表 1 4 项不良反应合并Meta 分析结果 Table 1 Meta-analysis results of four adverse reactions |

在随机效应模型中,依次将各指标中大样本和结果差异较大的分析集剔除后再次进行Meta分析,结果均无变化,说明本研究中各终点指标对应效应量的系统评价稳定,结果可靠。对各项研究分别进行合并漏斗图分析,图中各散点基本对称,且散点基本落在可信限内,表明无显著性发表偏倚。

3 讨 论系统评价是采用流行性病学严格评价文献的原则和方法,筛选出符合质量标准的文献,进行定性或定量处理,得出综合可靠的结论。右旋佐匹克隆为佐匹克隆的(+)-S-型异构体,通过特异性结合和激动GABA受体复合物发挥镇静催眠作用,Melton等研究[10]表明右旋佐匹克隆对GABA亲和力较佐匹克隆强,不良反应轻。

本文通过Meta分析比较右旋佐匹克隆和佐匹克隆治疗失眠症的临床疗效及安全性。结果显示尽管右旋佐匹克隆药理学研究证实较佐匹克隆有良好的生物活性,但汇总分析结果却显示两药疗效及安全性相似,原因可能为多方面的。首先,文献中未对患者既往病史进行回顾性追踪,未列出患者是否有过精神药物服用史及效果分析,对患者药物耐受性及药物配伍及联用情况未做有效的数据统计,影响了结果的准确性;其次,根据纳入与排除标准,符合入选的文献仅为7篇,纳入样本量太过单一,可供研究的患者数尚不能认为具有普遍代表性,尚缺乏全面的多国、多中心及跨人种随机、双盲临床研究数据予以支撑;就Meta分析方法学而言,可能与纳入研究病例较少,高质量研究文献占比较少,笔者在统计基本信息时,对于因发表缘故而无法获取的灰色信息尚不能做出准确判断;缺乏未发表的资料和其他非传统来源证据,未能详细叙述阴性结果等均可能造成分析结果偏倚,且各项研究中患者的继往治疗史未纳入分析,基础治疗史不详,均可能会影响到系统评价可靠性,因此,尚不能认为该系统评价结果具有普遍性,结论仅作为一种参考。本系统评价无利益冲突,期待以后对这两个药进行更加全面的系统评价,为临床合理用药提供有益的指导。

| [1] | 张鸿燕, 原岩波, 黄兰, 等. 右旋佐匹克隆Ⅰ期耐受性试验[J]. 中国临床药理学杂志, 2004, 20(4):258-260. |

| [2] | Juni P, Altman D G, Egger M. Systematic reviews in health care:assessing the quality of controlled clinical trials[J]. BMJ, 2001, 323(7303):42-46. |

| [3] | 吕占博, 王玉霞. 右旋佐匹克隆治疗失眠症临床对照研究[J]. 中国社区医师:医学专业, 2011, 13(35):29. |

| [4] | 阮晶, 姚晨, 张素敏, 等. 右旋与消旋佐匹克隆治疗睡眠障碍的随机双盲双模拟临床试验[J]. 中国临床药理学杂志, 2006, 22(9):18-20. |

| [5] | 王春雁, 贺峰, 于恩庆. 右佐匹克隆治疗41例失眠症患者的疗效观察[J]. 华西药学, 2015, 30(3):391. |

| [6] | 王刚, 肖乐, 蔡焯基. 右旋佐匹克隆治疗失眠症随机双盲对照研究[J]. 临床精神医学杂志, 2010, 20(1):26-28. |

| [7] | 王领军, 杨广声, 王传升. 右旋佐匹克隆治疗失眠症92例[J]. 医药导报, 2010, 29(10):1277-1278. |

| [8] | 徐均锋. 右佐匹克隆史料失眠症的疗效[J]. 当代医药论丛, 2014, 12(1):297-298. |

| [9] | 张卫华, 王雪芹, 付艺, 等. 右旋佐匹克隆史料失眠症的随机双盲对照试验[J]. 中国心理卫生杂志, 2009, 23(8):579-594. |

| [10] | Melton S T, Wood J M, Kirkwood C K. Eszopiclone for insomnia[J]. Ann Pharmacother, 2005, 39(10):1659. |

2016, Vol. 39

2016, Vol. 39